本文

実施校の取組状況紹介

令和8年2月2日 更新

リーディングスクール 並柳小学校

『私のチャレンジ』をポジティブにふりかえろう!

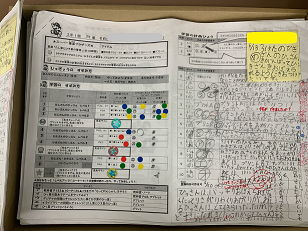

1月14日、並柳小学校では「『私のチャレンジ』をポジティブにふりかえろう!」をテーマに、今年度の歩みを止まらない力に変える重点研究会が開催されました。

今回の研修の大きな特徴は、ふり返りの手法として「ポジティブKPT」を導入した点です。これまでの「Problem(課題)」を、自分を責める材料ではなく、アップデートの可能性を秘めた「次への伸びしろ」と捉え直しました。また、「Try」を「次へのワクワク」と定義することで、参加した先生方からは前向きなふり返りが次々と生まれました。

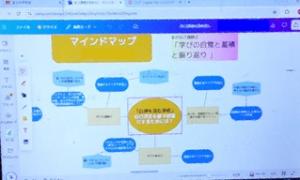

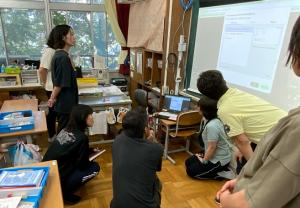

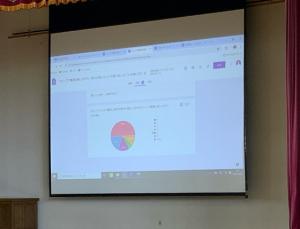

研修では、以前の研修で作成した「チャレンジしたいことの短冊」を活用しました。これが「チェックポイント」となり、過去の自分と比較することで自身の「思考の足跡」を可視化し、具体的な成果を実感する手助けとなりました。また、新たに一人一台端末に入った「ロイロノート」をフル活用し、短冊の内容をデジタルでアウトプット。提出箱機能による相互参照を使い、多様な視点に触れる相乗効果も生まれました。これは、教師が児童の立場でICT活用を体験する貴重な機会ともなりました。

研修の終盤、中川先生から「みんなが『仲間だよ』と言ってくれる安心感があるから、得意ではないアウトプットができた」という心温まるコメントがありました。この心理的安全性が、並柳小学校の先生方の深い省察と、次なる挑戦への源泉となっています。

60分という限られた時間の中で 、一人ひとりが「やってよかった」と実感し、次なるステップへ踏み出す大きなエネルギーを得た研究会となりました。

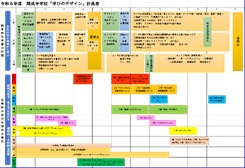

学びの改革リーディング校 波田中学校

「やってみる」を広げる授業づくり対話カフェ!

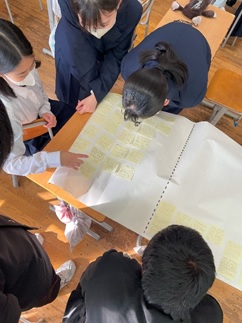

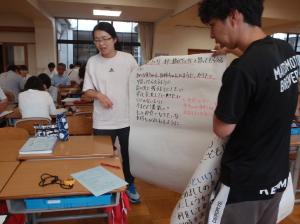

今年度は、波田中学校の先生たちは、教科やグループの枠を超えて、自身の強みや関心に基づいた「個人研究」に励んできました。その成果を共有する場として、1月末、6名の代表の先生たちによるアウトプットの場「対話カフェ」が開催されました。

テーマは、「教材開発・ICT活用」「コミュニティ・スクール」「デジタルとアナログを連携させたICT実践」「理科・探究活動」「個に応じた支援」「国語・表現の深まり」と多岐にわたります。先生たちは、興味関心があるテーブルを自由に選び、仲間の実践を聴き、熱く語り合いました。

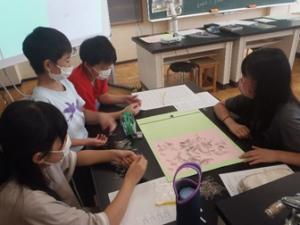

「理科・探究活動」のテーブルの一コマ。S先生は、生徒が「やってみたい」実験方法を自ら選択し、主体的に考える授業実践に挑戦しました。気体の発生・収集において、あえて失敗の可能性がある自由な選択を生徒に認めることで、自ら考える姿が生まれた様子を語りました。これを受け、国語科のA先生は、「古典の授業は読解中心になりがちなので、『竹取物語』の学習では、生徒自身が『問い』を立て、調べる活動を取り入れた」と自身のチャレンジを共有。失敗を恐れず、生徒の「やってみたい」を尊重する姿勢こそが、波田中の目指す「生徒とともに学ぶ授業」の原動力であることを再確認する時間となりました。

「やってみる」から生まれたそれぞれの手ごたえを分かち合い、先生たちが来年度の授業づくりに向けた「次なる一歩」を踏み出す機会になりました。

令和8年1月26日 更新

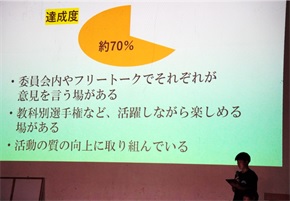

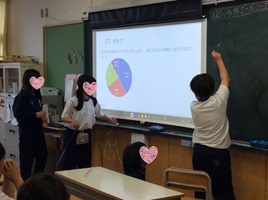

リーディングスクール 開明小学校

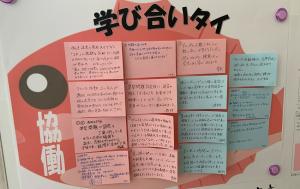

先生たちの「挑戦」と「軌跡」を分かち合う たい焼きアウトプットDay

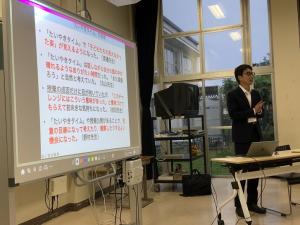

1月19日、開明小学校では、「たい焼きアウトプットDay」を開催しました。

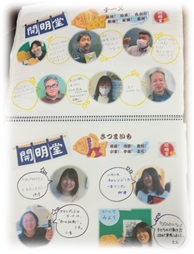

「『学び』を楽しむ⼦どもの伴⾛者になるべく、⼀年の間『たい焼きタイム』で⾛ってきた開明堂。『学び』を楽しむわたしたち⼤⼈ひとり⼀⼈の軌跡を語ります。⼀年間の学びをお祝いし、分かち合う時間です。」そんな素敵なメッセージがつづられた案内チラシの通り、オープニングで「みんなでがんばりました!おめでとう!」という掛け声とともにミニくす玉が割られ、会場は冒頭から温かな拍手と笑顔に包まれました。

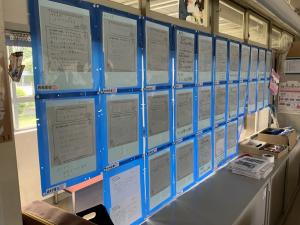

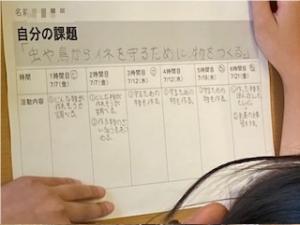

この会では、開明小の全ての先生が1年間取組んできた「個人課題探究」の歩みをアウトプットし、フィードバックを得ます。2回目となる今年は、保護者や地域の方、他校の先生たちも開明小の先生たちとともに参加し、「学び」を分かち合いました。

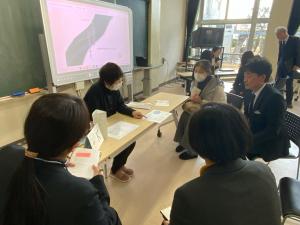

会場には7つのブースが設けられ、それぞれのブースでアウトプット・セッションが行われます。PCや資料を使い学びの足跡を熱心に語る先生、それをしっかり受け止め温かい言葉や感想を返す参加者の皆さん。会場全体が温かい活気で満たされていました。

セッション終了後、開明小の取組を1年間伴走されてきた信州大学の谷内先生は「大変だったことや悩みを語り合えるのが開明小の研究の特長。個の切実な課題があるからこそ、『子どもの事実』や『先生固有の経験』をベースにした豊かな対話が『たい焼きタイム』で生まれてきました。悩み・試行錯誤を共有し合えるのが素晴らしいですね。」と開明小の取組の意義を評されました。

「子どもも大人も『学び』を楽しむ」ことを目指し歩んできた開明小の先生たち。まさにそれが会場全体で体現された大きな節目の1日となりました。

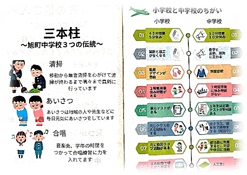

リーディングスクール 旭町中学校

共に“創る” 旭町中学校~小中合同研修~

12月22日、旭町中学校を会場に、旭町小学校との合同研修会を開催しました。8月の研修に続き、軽井沢風越学園の岩瀬直樹先生を講師に迎え、小中合わせて55名の教職員が「対話」を通じて、教師としての“私のあり方”を考えました。

本研修の大きな特徴は、中学校の篠田先生と小学校の金宇先生が共同で後半の研修プログラムを設計した点にあります。岩瀬先生による心理的安全性を高めるワークに続き、両校が掲げる「生徒と共に創る学校」「今と未来をデザインする」という目標に向け、現場のリアルな葛藤を分かち合いました。

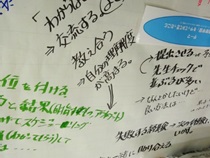

特に、子どもに任せることへの「不安」と「よさ」を可視化するワークや、ベテラン教員の挑戦と葛藤を聞くインタビューは、多くの先生方が共感するところでした。最後には、一人ひとりが明日から取り組む「マイチャレンジ」を宣言し、校種を越えた学校創りに向け、また一歩踏み出しました。

~先生方のふり返りから~

◎『人は言っていることではなく、やっていることについていく』という岩瀬先生の言葉が胸に刺さりました。生徒や仲間に求める前に、まずは自分自身が『ベストサイドワーカー』として変わっていこうと決意しました。

◎マイナス面ばかり見ていると不安になりますが、視点を変えて『やってみたらどんな良いことが生まれるか』を考えると、可能性が見えてきました。枠にはめた見方をせず、子どもの未来を信じる強さを持ちたいです。

◎教員が失敗を恐れすぎて子どもの可能性を奪ってはいけないと実感しました。覚悟を持って子どもを信じ、ただ任せるのではなく、共に悩み、共に考える存在でありたいと思います。

◎中学校と小学校の先生が自然に語り合い、支え合おうとする雰囲気がとても嬉しかったです。今回掲げたマイチャレンジを、具体的な一歩として職場のみんなで進めていきたいです。

令和8年1月19日更新

リーディングスクール 中山小学校

中山小学校の校内研修に学ぶ

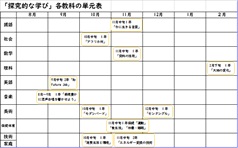

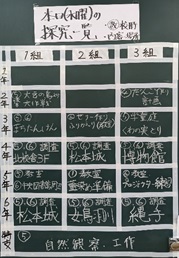

12月2日、「実践校に学ぶ!探究の学び」研修講座が中山小の全面協力のもと、開催されました。

研修の初めは子どもの学びの参観です。数日後に控えた「中山っ子フェス」(探究の全校アウトプット会)にむけて、5,6年生がお互いのアウトプットを見合い、フィードバックし合ったり振り返ったりする場面です。参加者は子どもたちとともに参加、子どもの豊かなアウトプットの様子を参観するとともに、言葉や付箋を使ってのフィードバックを体験しました。

授業後の研修(2時間!)は、探究コーディネーターの山崎先生、研究主任の佐藤先生が中心となって構想・実施し、中山小学校の先生方と、参加者が一体となって研修を創り上げます。

まずは十分なアイスブレークを行い、その後、授業で参観した子どもの学びの姿のとらえ、解釈を小グループで台紙に付箋を貼りながら交流しました。

研修の後半は、「フィードバック」に視点をあて、自身が行ったフィードバックの振り返り、フィードバックを受けた子どもの様子のとらえ等を通して、「探究の学び」を支えるフィードバックの意義・役割についての気づきを交流しあいました。

今回の研修では、各グループのファシリテーションを中山小の先生たちが担当、普段から実施している対話型の研修スタイルに他校の先生たちを巻き込み、非常に豊かな対話の場を作られました。校内研修の継続により学校づくりを推進している中山小の「底力」に多くを学ぶ一日となりました。

リーディングスクール・アソシエイト校 筑摩小学校

地域・保護者を巻き込み「松本手まりづくりにチャレンジ」

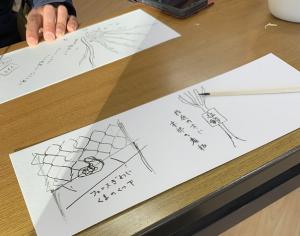

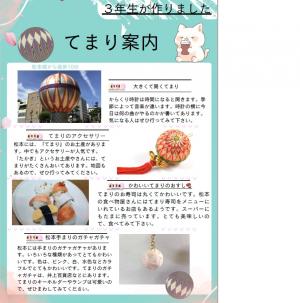

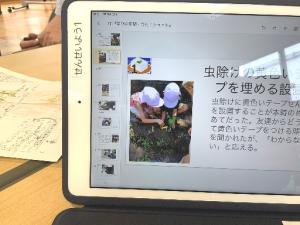

筑摩小学校の4年生は、国語「未来につなぐ工芸品 工芸品のみりょくを伝えよう」と、社会科「地域の伝統工芸」を関連させ、「長野県の伝統工芸」についてリーフレットにまとめるなど教科横断的に学んできました。その中で松本手まりを自分たちで作ってみたいという願いを持つ児童がいました。松本市立博物館で、展示品の伝統工芸「松本手まり」の説明を聞いた児童は、「自分でもつくりたい」とさらに思いを深めました。

願いが実現する日がやってきました。12月17日、保護者・地域の方を交えた12名の講師とともに「松本手まりづくりにチャレンジ」の時間が始まりました。子どもたちは、もみを白糸でまいた芯に、好きな色の木綿糸を針で留めていきます。何周巻くかや配色を自分で決めながら、手まりを紡いでいきます。教室には、「Help、誰か助けて」「名人、次はどうやるの?」などの声が交わり、自然と教え合う雰囲気が広がりました。

「だんだん職人みたいになってきた」「自分でデザインが決められて楽しい」――― 笑い声と共に作業は進み、2時間で完成した手まりを手にした子どもたちは、「できた達成感がある」「ふだんはできない体験に感謝」「この伝統がつながるように守り続けることが大切」などと思いを語ってくれました。

この「松本手まりづくり」を実現するにあたり課題となったのは、約 70人の家庭科未経験の子どもに「手まりづくり」をどうやったら支援できるかということでした。そんな中、味方になってくれたのが、国型コミュニティースクールを実践する筑摩小の地域連携コーディネーターの清水さんでした。

筑摩小では、CS運営協議会の熟議の中で、「学校で放課後教室や、地域や保護者向けの講座を開きたい。」と考えていました。そこで清水さんは、まずは学校で地域の方や保護者向けに手まりづくり講座を開き、そこで受講した方たちが、今度はボランティアとして子どもたちの「手まりづくり」に支援に入ってもらおうと考えました。こうして10数名もの「手まり先生」をお願いすることができ迎えた当日。 「手まり先生」たちは、本当に楽しそうに子どもたちの手まりづくりを支えてくださいました。授業後、和やかに子どもとの関わりを語り合う「手まり先生」たちの姿が印象的でした。

「松本手まりをつくりたい」という子どもの声からスタートしたプロジェクト。CS運営協議会の願い、清水さんのアイデア、そして、何より地域と保護者の温かな協力のもと、子どもたちの「やりたい」を実現することができました。子どもを中心とした「学びの輪」の広がりを感じる時間となりました。

学びの改革リーディング校 丸ノ内中学校

丸ノ内中Jr.学会開催 ~対話から学びが広がる1日~

今年度も「丸ノ内中Jr.学会」が開催され、信州大学の安達先生、都市計画家の倉澤さん、小学生、保護者、地域の方など多様な参加者が、生徒の発表に耳を傾けました。生徒は原稿に頼らず自分の言葉で発表し、その後の対話の中でさまざまな立場の参加者から質問や意見を受け、学びを深めていきました。

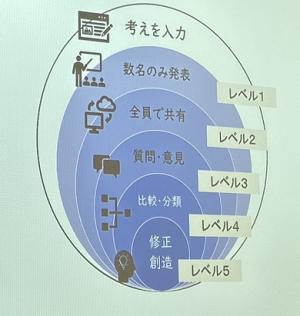

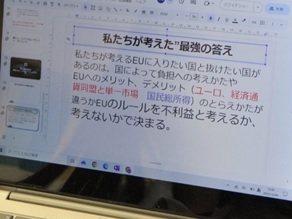

会のオープニングでは、論理・批判・創造の三つの視点で考える「忠恕のメガネ」を全校で共有しました。参加者は、どのように問いを投げかけ、どう考えるかの基盤を整えたことで、会場では鋭い質問や素朴な疑問が自然に生まれ、対話が多方向へ広がっていきました。

参加した小学生は、中学生による明快な説明や深い調査内容に驚いていました。実際に制作物に触れる体験をした児童は、「自分もやってみたい」と目を輝かせていました。中学生の主体的に学ぶ姿が、小学生にとって学びの具体的なモデルとなっていました。

会の終わりには、発表を終えた3年生が「楽しかったね」と語り合う姿が見られました。その一言には、自分で問いを立て、行動し、対話から新しい学びを得ることに対する喜びがあふれており、丸ノ内中Jr.学会が次の学年へ学ぶ楽しさをつないでいく場となっていることを感じさせました。

令和7年12月22日更新

リーディングスクール 梓川小学校

6年生の笑顔が輝く学年マルシェ

梓川小の6年生は、総合的な学習の時間を利用して、「学年マルシェを成功させたい」という共通の願いをもち、クラスごとに準備を進めてきました。

12月6日に開催した「学年マルシェ」では、1組はリサイクル品で作ったおもちゃやキーホルダーの販売、2組は何度も改良を重ねたアップルパイの提供、3組は野菜販売とクイズ大会・的あてゲーム、これまでの活動をまとめた動画放映を行いました。

当日の子どもたちの姿は本当に素敵でした。膝を床につけて小さい子に心をこめて接客する子、前回の改善点を生かして時間の合間に進んで片づけに取組む子、クイズ大会直前に大きな声で呼びかける子。みんなが自分の役割に一生懸命取り組みながらも、まわりへの配慮を忘れず、仲間を支え、できることを考えながら活動していました。小さな子が急に泣き出したり、景品が足りなかったりと予想外の出来事もありましたが、その都度お客さんのことを第一に考え、子どもたち自身で工夫し、前向きに対応する姿が見られました。

200人以上の保護者や地域の皆様にご来場いただき、大盛況のうちに終了。すべての商品が完売し、子どもたちは大きな達成感を味わうことができました。

子どもたちからは、「前回の野菜マルシェよりも準備がスムーズにできた」「野菜が売れ残らないように工夫するなど、考える力がついた」など、自分たちの成長を実感する声が聞かれました。

3組担任の山守先生は、「これまでにないほど、生き生きと仕事に取り組む子どもたちの姿、互いに支え合う気持ちの強さが素晴らしかった」と話しています。

子どもたちの「やってみたい」という気持ちが、「やり遂げた」という自信に変わった一日。今回の収益で得た3学期感謝の会では、どんな素敵なアイデアが生まれるのか、今から楽しみです。

リーディングスクール・アソシエイト校 清水中学校

探究を軸とした『小中高連携』の充実

12月中旬、清水中学校区(清水中・清水小・源池小)の校長・教頭・教務主任・研究主任(総合主任)が一堂に会して、小中連携の充実に向けた協議が行われました。

この会は、「小学校6年間で育んだ資質・能力を、中学3年間で更に伸ばし、高校での学びにつなげていく」という子どもの成長のストーリーを大切にしていきたいという願いから立ち上がりました。清水中学校では、これまでに、『中高連携』として、松本県ヶ丘高校の生徒と互いに探究発表をしたり、高校生からプレゼン指導を中学生が受けたりしてきました。今後は更に、小中連携もより一層充実させて『小中高連携』を図っていきます。

会の冒頭に、目指すビジョンとして「地球規模の視野で考えながら、地域社会との協働を通じて、よりよい社会の形成に向けて行動しようとする姿 ~地域で学ぶ・地域と学ぶ・地域の一員になる~」の共有が行われました。ビジョン共有の後、役職ごとのグループに分かれ、小中が連携してどんなことができそうかアイディアを出し合いました。

子ども達が、地域のひと・もの・ことと触れ合いながら、とことん探究する中で、自分自身について理解したり、自分自身の在り方を考えたりしていくことができる。こんな探究的な学びが、一人ひとりの子どもに実現するように、今後は小中それぞれで育てたい力を明確にし、カリキュラム等を見直しながら、具体的な接続の在り方を検討していきます。

今後も、継続的にこの会を開催し、小中連携をより充実させていきます。

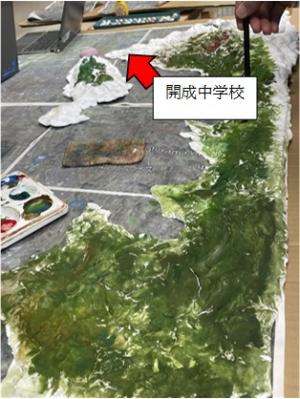

リーディングスクール・アソシエイト校 開成中学校

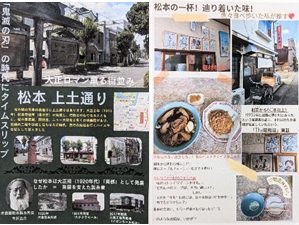

中学生の視点から伝統食にチャレンジ ~ 2年生の探究的な学び ~

開成中学校の2年生は、10月から「自然」「観光PR」「防災」「伝統文化」「SDGs」の5つのグループに分かれ、その中でさらに自分たちの興味・関心のあるテーマごとにチームになり探究的な活動にチャレンジしています。

「伝統文化」グループでは、「おやきづくり」「白樺細工づくり」「あめづくり」の3つのチームに分かれ活動をしています。「おやきづくり」チームでは、「おやきは、長野県の代表的な郷土料理と言われているが、若い世代にはあまり馴染みがないので、今後消費が伸び悩むのではないか」という課題意識をもち、「現代の若者が好む味やスタイルを取り入れた新しいおやき開発」に励んでいます。

12月下旬、この日は、前回の「生地づくり」の失敗を生かし、「生地を薄くし具材を入れる」ことを心がけ、おやきづくりに挑戦。具材は、開成中2年生のアンケート調査をもとに、「チョコレート」「マシュマロ」「キャラメル」の3種類で、「キャラメルチョコ」「マシュマロチョコ」など自分の好みに応じてアレンジしました。フライパンを使い蒸し焼きにすると、おいしそうなおやきの完成です。今回は、講座の先生や他のチームの2年生に味見をお願いしてみました。

「生地がパリパリして美味しかった。もっと生地が薄くてもいい」「キャラメルチョコが意外に美味しくて、新感覚のスイーツという感じ」「餃子の形にするなど、もっと形を工夫してもいい」などの声が寄せられ、次回に向け、新たなヒントをもらいました。

1月末には、1年生や来年度入学する新1年生に向けて、自分たちが学んできた成果をアウトプットする予定です。10月下旬に行われた3年生の開成タイム発表会も参考にして、どんなアウトプットを行うか、グループごと摸索しています。どんな会が実現するか、2年生のチャレンジが今から楽しみです。

リーディングスクール・アソシエイト校 鎌田中学校

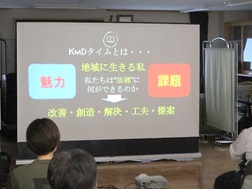

「しらかばの日」

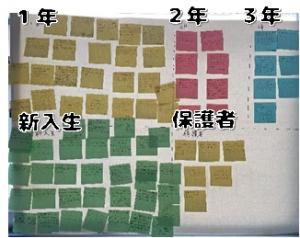

11月21日は、これまで続けてきたKMDタイムの発表会「しらかばの日」でした。生徒一人一人がここまで取り組んできた活動の発表を行いました。

1年生は個人で取り組んできたこと、2年生はグループで取り組んできたこと、3年生はグループやクラスごとの活動の発表でした。

個人で発表した1年生は上級生が見守る中での発表ということもあり、緊張感が漂う中での発表でした。中学校での探究の学びが初めての1年生は、問いづくりのきっかけにインスパイアハイを活用しました。インスパイアハイは、中高生向け探究学習プログラムで、生徒が自ら設定し深めていく「問い(リサーチクエスチョン)」を大事に考えています。世界中の大人たち(ガイド)との対話を通じて、多様な価値観に触れ、自分の「好き」や社会への疑問から生まれる「答えのない問い」を立て、それを探究し発表する活動全体につなげていきます。1年生は効果的な発表の在り方を学んだ上で、自分が問いを立てるまでの経緯、追究の方法、自分の学びえた成果を一人一人発表しました。温かいまなざしで見守る上級生はもちろん、同じ1年生の身を乗り出すように発表に聞き入る姿や発表後の移動時間に感想を語り合う姿が印象的でした。

発表を見守る担任の先生の温かいまなざしも印象的です

発表を見守る担任の先生の温かいまなざしも印象的です

2・3年生は、グループや学級での発表となりました。仲間と一つの目標に向かって、楽しく、そして真剣に、学んできた様子がうかがえました。3年生のあるクラスは、自ら劇を作り上げ、地域の方々に披露した様子を発表しました。鎌田小6年生に向けた発表では、シンデレラをベースに三匹のこぶたなどの要素を入れた脚本を考え、笑顔のあふれる発表を作り上げていました。この日の発表では、発表に向けての工夫や努力が伝えられました。力の入った発表がどのように創られたのか、興味深く聞くことができました。また、ザリガニについての発表も印象的でした。特定外来生物であるアメリカザリガニとはどういう生き物か、アメリカザリガニが今ここにいる理由は何か、共存する方法は何かと、研究がどんどんと深まっている様子が見えました。実際にザリガニを調理しておいしく食べる方法も研究していました。張りのある声や見やすいスライド構成などからも充実した研究だったことが見えてきました。

KMDタイムはこの日をもって一区切りとなったわけですが、生徒一人一人の探究はこれからも続きます。来年度につながる活動ができたことが、新しい鎌田中学校の歴史に刻まれたと考えます。

令和7年12月15日更新

リーディングスクール 並柳小学校

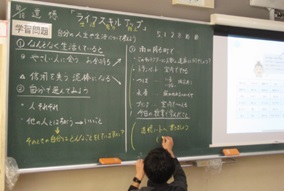

先生たちも「学び合う」 全員でつくる、これからの授業づくり

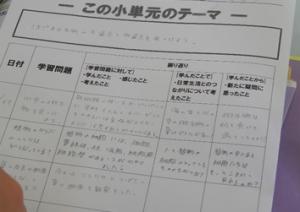

12月3日に行われた校内研修「学び合いの日(4)」。今回はこれまでの指導案審議のかたちを変え、参加した先生全員が自分事として授業づくりにかかわれる「探究的な学び合い」の場となりました。

今回の研修の大きな特徴は、授業者の「困り感」や「悩み」をみんなで共有することから始まった点です。まずは恒例のチェックインからスタート。これにより生まれた和やかな空気の中、授業者が抱えるリアルな課題や願いが提示されました。

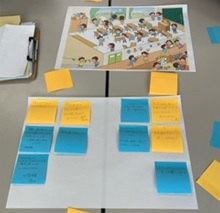

その思いを受け、先生方は授業の「すてきな点」と、悩みに対する「解決のアイディア」を付箋に書き出していきました。批判や評価ではなく、どうすれば子どもたちの学びが深まるかを全員が「自分事」として考え、模造紙の上で対話を重ねながらアイディアを出し合いました。指導案を模造紙の真ん中に貼り、一人一人の考えを付箋で可視化することで議論が流れず、視覚的に整理されるのもこの手法のよさです。

また、今回は指導案作成にデザインツール「Canva」を初めて導入し、共同編集ならではのメリットも実感しました。

「私もそう思った!」「自分ならこうするかも」。全体会のような堅苦しさはなく、建設的な意見が飛び交う活気ある時間となりました。一人の悩みをみんなの知恵で支え、最終的にどのアイディアを取り入れるかは授業者が選ぶ。並柳小学校では、そんな互いを高め合える協働的な授業づくりが進んでいます。

リーディングスクール 菅野中学校

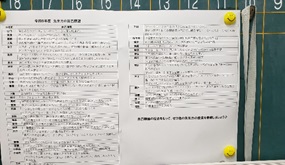

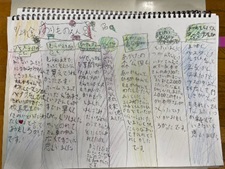

高まる協働性 先生たちの「探究」

菅野中学校では、今年、先生たちの「自己課題」を元に8つのラーニング・グループ(LG)(「問い」「対話」「個別最適な学び」「フィードバック」「家庭学習」「教科横断的な学び」「授業UD」「自己肯定感」)を編成し、各テーマに基づいて先生たちが協働し探究してきました。そして全LGが集まり、振り返りを共有したり、共通のテーマで意見交流したりする機会を「SLS(菅野ラーニング・セッション)」と名付け、折々に交流を重ねてきました。

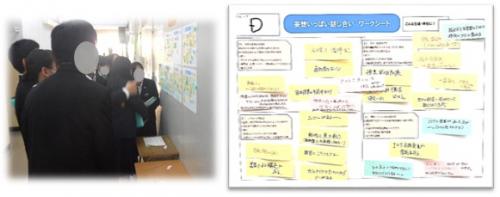

12月、この1年間の取組を振り返る「SLSをまとめる会」を実施しました。各LGが取組状況をアウトプット、その後ランダムに編成したグループで「(取組の)よさ」を中心に協議とフィードバックを行いました。

「先生方の熱量がすごかったです。」と話すのは、この会の進行を担当した臼井先生。「テーマに基づいた授業実践を紹介しながら、これまでの手応えを先生たちが熱心に発表されました。実践に基づいて語られる言葉の重みが心に残りました。発表後のセッションでも各グループで初めから勢いのある対話が交わされました。」と先生たちの前向きさの実感を語られました。西村教頭先生も「先生方が教科等の担当を越えて、教育観を交流し、深めあっていました。先生方の対話の質の高まりを感じています。」と話し合いの様子を振り返られました。

菅野中では、このような研修の場を年間計画に位置付け、研修日は4時間授業として午後の時間にじっくりゆったり研修・研究に取組めるようにしています。

このような時間や場・仕組みの工夫と、対話の積み重ねにより、先生たちの「協働性」が格段に高まっていることを実感する「SLSをまとめる会」となりました。

令和7年12月8日更新

リーディングスクール 岡田小学校

授業を協働で創る

「のびのび・わくわく学び、どんどん挑戦」を合言葉として学校づくりを進める岡田小学校では、先生たち一人一人が、この目標につながる自己課題を立て、授業づくりに取組んできました。11月以降は、学年を越えたラーニング・グループを編成し、今年度の「課題探究のまとめ」としての授業づくりを協働で行っています。

12月に行われた研究会の一コマを参観させていただきました。研究主任の伊藤先生の「みんなで授業づくりをして、ひとりではできないことを『できた』という思いを持てればと思います!」というエールの後、それぞれのチームで授業づくりの検討が始まりました。

「子どもが学び方を決める授業」「ロイロノートの活用」「家庭学習の見直し実践」等、先生たちが自身の実践を踏まえたアイディアを交流し合いながら子どもが主体的に学ぶ授業を構想したり、具体的な子どもの様子を共有しながら「願う学びの姿」を思い描いたりと、とても前向きで活発な協議がどのチームでも行われます。

この研究会は毎週確実に実施されるとのこと。「先生たちの対話の量や内容がすごく高まっているのを感じます」と染川校長先生もうれしそうに話されます。先生たちが、このような授業づくりを検討しあう学びの場を積み上げていることの大きな意義をあらためて実感する機会となりました。

リーディングスクール・アソシエイト校 寿小学校

「やったー!マイプラン学習だ」

3年生が楽しみにしていた「マイプラン学習(教科は国語と理科)」が始まりました。

これまでに「マイプラン学習」を何度か経験している子どもたちですが、ガイダンスでは改めて「自分で配分等考えて計画し自分のペースで学び理解を深めること」や「安全に関する注意事項」等を確認し、単元全体の見通しを持って学習計画を立てる姿がありました。

単元が始まると、一人で黙々と取り組む子、友だちと相談しながら進める子などそれぞれ自分の学習計画を元に学びに向かっていました。

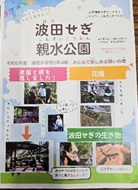

学びの改革リーディング校 波田小学校

「やってみたい」が広がる輪 ~ 子どもたちが主役の学びの時間 ~

子どもたちや先生の「やってみたいこと、挑戦したいこと」の実現へ向け、学校づくりに取組む波田小学校。5年3組では、「5年生みんなに楽しんでもらおう」という想いを胸に、学級活動の時間などを利用して、自分たちがやりたいことを形にする会社を設立し活動しています。

12月4日の総合的な学習の時間のことです。「AEDの大切さをクラスのみんなに伝えたい」と、「AED会社」を設立したYさんとRさんが、初めての講師役に挑戦しました。この日のために、先生方の協力を得て、AEDの体験キットを3セット用意しました。

担任に代わり二人が前に立ち、「皆さんは、AEDを知っていますか?」と問いかけ授業がスタート。AEDを使う意味を丁寧に説明した後、動画をみんなで視聴し、体験キッドを使いながら救命の方法を実演しました。

その後、ペアごとに心臓マッサージとAEDの使用を体験しました。講師役の二人は、一組ずつ体験を見守り、「うまいですね」「心臓マッサージまでに16秒かかっているので、10秒以内を目指しましょう。命に関わる大切な時間です」と、事前に学んだ専門知識をわかりやすく、そして真摯に伝えていました。二人の姿は、本物の講師さながら、自信に溢れていました。

「AEDクイズ大会」の後、時間に余裕があることに気づいた二人は、「ベストペア」を発表し、示範演技を企画。子どもたちから「救急隊への電話係をつくった方がいい」「救急隊員役もいた方がいい」と提案がなされ、4人による迫真の演技へと発展しました。4人の演技を真剣に見つめる子どもたちの姿が印象的でした。

担任の小林先生は、「いつもの授業より子どもたちが集中して聴いていて、本当に驚きました」と語りました。来年は「全校のみんなのために会社を設立できたら」と、新たな夢も生まれたとのこと。子どもたちの可能性の芽が、また一つ大きく育ちました。

令和7年12月1日更新

リーディングスクール・アソシエイト校 開智小学校

国宝を地域の“たから”に! 開智小6年生が初企画「旧開智祭り」

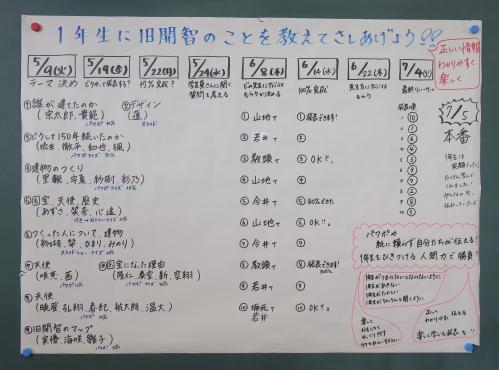

11月21日(金曜日)・22日(土曜日)の2日間、国宝旧開智学校校舎にて、開智小学校6年生が企画・運営を手がけた「旧開智祭り」が開催されました。

このイベントは、6年生が行ってきた総合的な学習の時間「開智タイム」の集大成です。「旧開智学校を『守る』だけでなく、いかに『活用』していくか」というテーマのもと、子どもたちは学芸員の方から教えてもらった学びに加え、保護者や地域の方々との対話集会(語る会)を重ね、多くのアイデアを実現させました。

21日夜の「第1部」では、校舎壁面へのプロジェクションマッピングやライトアップを実施しました。手作りの竹灯籠やペットボトル灯籠が並ぶ幻想的な雰囲気の中、桜や松本城など四季折々の映像が投影されると、集まった大勢の地域住民から歓声が上がり、ダンスパフォーマンスも会場を盛り上げました。

22日の「第2部」では、児童によるチョコバナナなどの飲食販売、射的などのゲーム、オリジナルグッズ販売や学習展示が行われました。約400名が来場し、会場は「いらっしゃいませ!」という児童の元気な声と笑顔で溢れました。来場者からは「子どもたちが楽しみながら学ぶ素晴らしい催し」との声も聞かれました。児童の振り返りにも「旧開智祭りを通して、やっぱり旧開智は地域の人に大事にされていると思いました。旧開智祭りに地域の人がたくさん来てくれたし、みんな喜んでたのでそう思いました。」とあるように、国宝旧開智学校が地域の笑顔で包まれ、まさに地域の“たから”として輝いた2日間となりました。

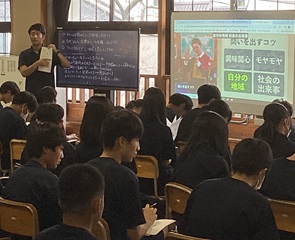

学びの改革リーディング校 波田中学校

「あれ、どうして?」が学びの芽に! ~波田中3年のチャレンジ~

波田中の3年生の先生たちは、「総合的な学習の時間を生徒が探究する場にしたい」と願い、今年度「生徒たちの素朴な疑問や問い」からスタートする探究的な学びづくりに挑戦しています。

7月に「自分が探究してみたいテーマ」について希望調査を実施し、調査をもとに28のテーマを設定し、生徒たちの希望を尊重しながらグループ編成を行いました。

11月下旬の総合的な学習の時間の一コマです。受験シーズンを迎えようとしている3年生ですが、どのグループもとても楽しそうに生き生きと自分たちの「探究のテーマ」解決に向かい活動しています。

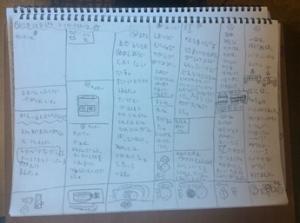

「『つまらない』時と『楽しい』時は、体内時計に違いはあるのか?」というテーマで探究しているグループは、「つまらないと感じる時間は長く感じるはずだ」という予想のもと、「好きな教科と嫌いな教科」について調べた結果をCanvaにまとめていました。今回はさらに「清掃の時間は長く感じるはずだ」という仮説を立て、実際に階段清掃を実施しました。ところが検証してみると、4人中3人が「嫌いなはずなのに短く感じた」という予想外の結果に。「あれ、どうしてだろう?」という新たな疑問が出てきて、探究心が生まれました。「集中して取組むと、好き嫌いに関係なく短く感じるのかな?」という新しい仮説へと発展させ、次の検証方法について仲間と相談を重ねています。

波田中の3年生は、「自分たちが興味をもったことについて探究しながら、こうやったらどうかな?」とワクワクしながら試行錯誤を続けています。そして、そんな生徒たちの学びを支える3年生の先生たちも、一緒に考え、試行錯誤しながら、温かく見守り、励ましています。波田中の後輩たちにとっても、素敵なロールモデルになることを願いながら。

令和7年11月25日更新

リーディングスクール 開明小学校

県外視察の学びをアウトプット 進化する教師エージェンシー

LSとして「みんなが幸せな学校」「学びを楽しむ子ども」を目指して学校づくりを進める開明小学校では11月、若手からミドルリーダーまで、5人の先生たちが石川県加賀市の学校に県外視察に赴きました。学校に戻った先生たちは、役割を分担し、それぞれ心に残った視察での学びを先生たちに報告するアウトプット会を持ちました。

5人の先生たちは「加賀市のめざすところ」「子どもの学びの姿(高・低学年)」「子ども自身が学びを調整する文化を開明へDL」「先生たちの学校づくり・授業づくりへの思い」と、それぞれのテーマに基づいたブースを設け、5分×3回のアウトプットを行います。参加者の先生たちは思い思いにブースを選んでセッションに参加します。視察での学びを熱く語る先生、身を乗り出して聴き、質問する先生たち。設定された時間では全く足りない程、熱気に満ちた学びの場となりました。

5人の先生たちはアウトプットに当たり、それぞれ工夫を凝らした資料を作成、それを示しながらわかりやすい説明をされました。伺うとGoogleのアプリNotebookLMを活用したとのこと。校内で主体的に行われた「AIツール活用研修」を経て先生たちに活用が浸透してきたといいます。開明小学校の先生たちの「学び」への前向きさがここからもうかがわれます。

開明小学校では1月に「大人のたいやきアウトプットDAY」を計画、地域の方や保護者も招いて、先生たちが1年間のチャレンジの足跡をアウトプットします。この機会を「ワクワク」している先生たち。

学び合いの中で「教師エージェンシー」を一層シンカさせている開明小の先生たちです。

※教師エージェンシー:教師が自身の役割を主体的に考え、目標を設定して変革を起こそうとする力

リーディングスクール・アソシエイト校 筑摩野中学校

深まる学びと広がる思考~筑摩野中の教室から~

筑摩野中学校では、11月に授業を見合う旬間を行っています。同じ教科の先生を中心に授業を見て、「問い」や「生徒の“広がる・深まる・高まる”学びの姿」について気づいたこと、考えたこと、感想などをGoogleフォームに入力し、授業者にフィードバックしています。問いの立て方や授業展開、生徒の学びの姿から得た気づきは、授業者への助言だけでなく、自分自身の授業づくりを振り返る機会にもなっています。「自分の授業にも取り入れたい」「参考にしたい」という感想が多く寄せられるなど、先生たち自身が「対話」や「学び合い」を通して授業改善に取り組んでいます。

11月17日の美術の授業では、「季節感・おいしそうな感じが表れるねりきりをつくろう!」を学習課題として、粘土で自分がイメージしたねりきりを制作していました。印象的だったのは、イメージ通りにつくりたいという願いから、一人ひとりの中に自然と「問い」が生まれていたことです。友達に相談する生徒、インターネットの画像を拡大して研究する生徒、作り方動画を繰り返し観る生徒、先生の作った見本品や他クラスの作品を見に行く生徒など、教室のあちこちで“問い → 探究の行動”につながる姿が見られました。

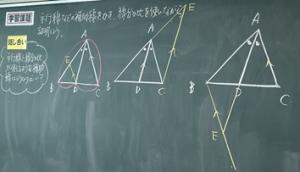

国語の授業では、「蓬莱の玉の枝~『竹取物語』から~」で、「五人の貴公子に難題を出した理由」について考えました。帝の求婚を断った事情を押さえたうえで改めて考える中で、「(月の都の者だから)結婚しても長くはいられない」「愛情が深まるほど、別れの悲しみが大きくなるから」「相手を悲しませたくない」といった、より深い読みへと広がっていきました。「なるほどね」「確かに」と友の意見に耳を傾けながら、自分の考えをさらに深めていく生徒の姿が印象的でした。

英語の授業では、Today’s Goal「“今〜しているところ”を使ってみよう」を達成するために、班対抗の並び替えゲームに取り組んでいました。「この場合どうなるの?」「これ逆じゃない?だって…」など、学んだことを確かめ合いながら班の仲間と「対話」し、最後まで熱気にあふれる活動になっていました。

このように、筑摩野中では「対話(聴き合い)」の良さが先生にも生徒にも浸透してきています。今後は、授業の中の「問い」が、生徒の学びの広がり・深まり・高まりにつながる過程を、さらに丁寧に研究していきたいと考えています。

令和7年11月17日更新

リーディングスクール 中山小学校

12月「中山っ子フェス」に向けて 先生たちの学び

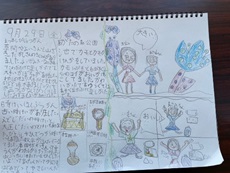

中山小学校では12月5日に全校の子どもたちが「探究の学び」の成果をアウトプットする「中山っ子フェス」の実施を予定しています。

2学期が始まって間もない9月、「フェス」に向けての校内研修を実施しました。ねらいは「ビジョンの共有」です。昨年「フェス」を経験した先生たちが「フェス」振り返りを語り合う様子を、今年転任してきた先生たちが周りから参観、その後立場を入れ替えて「未経験者」の思いの語り合いを「経験者」が参観し、最後に両者が交流する「フィッシュボウル(金魚鉢)」セッションなどを通して、「フェス」についてのイメージと願いを共有しました。研修の終盤には今年の新任の先生が「フェス」への思いを力強く語るなど、大きな成果が感じられる研修会となりました。

さらに、「フェス」まで1か月を控えた11月初め、「フェス」でどのような子どもの姿を目指し、そのためにどのような支援をしていくかを思い描き、共有することを願い、校内研修を企画・実施しました。丁寧なアイスブレイクの後、風越学園のアウトプットの映像を視聴し、そこにみられる学びのよさ、それを引き出している支援等、気づきを小グループで交流しました。その後、「フェス」で願う子どもの姿「思いを込めて歩みを語る」「たくさんの人と関わりフィードバックをもらう」などを交流し、そのために行う活動や支援などについて具体的に思い描きました。

これらの研修会はいずれも研究部の先生たちが主体的に企画・実施しています。このような親密で、たゆみない先生たちの学びが、中山小の子どもたちの豊かな探究を支えます。

リーディングスクール・アソシエイト校 筑摩小学校

自分の「やりたい」を実現 ~ フリースタイルプロジェクト発表会 ~

昨年度から「自分の興味・関心のある活動を追究することを通して、自主性・社会性を養い、個性を伸ばす」ことを目指し、4年生から6年生を対象にフリースタイルプロジェクトを実施している筑摩小学校。

10月22日、今までの自分たちの追究の成果を、3年生以上の児童・保護者・地域の方にアウトプットしました。発表は、全体を20分間ずつ3部制に分け、その中で各々が8分の発表を2回続けて行う形式です。これにより対話が生まれ、発表者に新たな発見があったり、その場でもらうフィードバックを次の発表で活かしたりするなど、新たな学びの姿がありました。発表者以外の子どもたち・保護者・地域の方も、見るだけではないことで関心を高めていたようです。

「クオリティの高いプログラミングをつくりたい」という願いで制作したプログラムを、Canvaで視覚的にアウトプットした6年生のAさんは、後輩からの「この発表会が終わっても改良していくんですか?」という質問に、「これからも家でよりよいものを目指し改良したい」と答えました。後輩たちからは「プログラミングでこんなものがつくれるなんてすごいと思った」「ポケモンを使ったおもしろいゲームで、ものがたりがみられるのがびっくりした。もっとみたいと思った」などのフィードバックが寄せられ、Aさんは、「みんながすごいと言ってくれて嬉しかった」と笑顔で語りました。

やりぬいた充実感と「次はこんなことを」という更なるチャレンジへの想い。筑摩小の子どもたちの瞳が輝いています。

学びの改革リーディング校 丸ノ内中学校

誰もが安心して訪れたくなる 思いやりが息づく松本市を目指して ~ サニタリーボックス設置を松本市に提言 ~

10月20日(月曜日)、丸ノ内中学校では「一日忠恕(総合的な学習の時間)」が行われ、各グループが自分たちのテーマに沿って学びを進めました。その中で、3年生の「サニタリーボックス班」は、松本市役所を訪れ、自分たちの考えを市の担当職員に提言しました。

生徒たちが伝えたかったのは、「男子トイレにもサニタリーボックスを設置してほしい」という願いです。

「社会には、さまざまな理由で衛生用品を必要とする人がいます。それを利用する人数は少なくても、その配慮がすべての人の安心につながる。」生徒たちはそんな思いをもち、1年近くかけて集めたアンケートから得られた観光客の声や実態、医療従事者から得られた声、約8割が設置に賛成という市民の意見を根拠に課題と改善策を提案しました。

生徒たちの真摯な提案に、市の職員からは「必要としていた人はこれまでもいたが、もしかしたら声をあげられなかった人もいるのかもしれない」「多くの観光客が訪れる松本市にとって、誰もが安心して利用できるトイレ環境を考える大切なきっかけになった」との言葉が寄せられました。

生徒からは「私たちの思いを、市を支える職員の方に直接伝える機会をいただけて嬉しかった」「松本にさらに多くの観光客が訪れ、まち全体がいっそう活気にあふれることを願っています」といった感想も聞かれました。

丸ノ内中学校では、地域や社会の課題や疑問を自分たちの視点でとらえ、探究的に学びを進めています。今回の提言は、まちづくりを「ジブンゴト」として捉え、社会に働きかける探究的な学びの成果の一つです。

令和7年11月10日更新

リーディングスクール 梓川小学校

みんなで創る野菜マルシェ ~対話を通じた学級づくり~

自分が育てたい野菜を学級園で栽培し、野菜マルシェで販売しようと計画している6年3組。10月中旬、「自分もみんなも楽しめるお野菜マルシェを通して、話し合いにおける課題を見出し、よりよい学級を作ろう」という題材で、公開授業を行いました。

最初に、クラスで決めた「話し合い名人への道」(1 誰かが意見を言ったら反応する、2 声の大きさを適切に、3 意見を否定したり、嫌な気持ちになることを言わない、4 話を最後まで聞く……)をみんなで確認してから、「接客係」「CM係」「料理係」など10グループに分かれ、クラスの友から出たアドバイスをもとに話し合い活動が始まりました。

接客係では、アドバイスが書かれた付箋を4人で読みながら、「接客についてはここでいいかな?」「声のことはここら辺かな?」「電卓のことは、接客じゃないよね」などと話しながら、模造紙に項目ごとに分けて貼り直しました。その後、項目ごとに「これは接客における笑顔について書かれている」「これは声の大きさについて書いている」など4人で協議しながら、「笑顔で接客する」「大きい声で接客する」などとタイトルをつけました。4人が互いの考えを最後まで聴き、相手の意見を尊重しながら建設的に話し合う姿が印象的でした。

この取組を通じて、子どもたちは単に野菜を育てて販売するだけでなく、互いを尊重し、対話を大切にする学習者へと成長しています。本番のマルシェでは、子どもたちのこうした学びと成長が、お客様との素敵な出会いへとつながることを楽しみにしています。

リーディングスクール 並柳小学校

繰り返すから見えてくる校内研修の深化

並柳小学校では、毎月1回のペースで校内研修を継続的に実施しています。この継続的な取り組みが、並柳小学校の先生方のコミュニティの質を高める土壌となっています。

校内研修では、毎回研究主任の中川先生と副主任の鈴木先生がタッグを組み、研修の設計を共同で行います。今回企画されたのは、「授業のチューニング」です。これは、並柳小学校としては2回目の試みとなりました。

今回は「できるだけ多くの先生方に研修の主体として関わってほしい」という思いから、司会者を固定せず立候補を募る形式をとりました。すると、すぐに3名の先生方が立候補してくださり、スムーズに3つの授業のチューニングを開始することができました。教職員一人ひとりの積極的な参画意識が、並柳小学校の大きな力だと改めて感じています。

授業の概要説明では、発表者の先生方が、単に資料を読み上げるだけでなく、パワーポイント、体験活動、教材の音楽視聴など、工夫を凝らしていました。この工夫により、アドバイザーとして参加した先生からは「授業の状況が具体的にイメージできたため、アドバイスがしやすかった」との声が聞かれました。事前の丁寧な準備が、より深い議論を生む、原動力となりました。

しかし、今回の実践から、新たな課題も見えてきました。それは、「1時間の授業」という短いスパンでのチューニングの難しさです。授業の問いが限定的になる分、議論に「余白」が生まれにくく、結果としてアイデアが限定されがちになる側面がありました。この経験から、「チューニング」は、1時間といった枠に留まらず、単元全体や、さらに長いスパンで継続的に行うことで、より本質的で効果の高い改善が見込めるのではないか、という新たな発見と方向性が見えてきました。

このように、何回も繰り返していく中で、実践の「良さ」と「課題」が明確になり、研修の質が深まっていく。このサイクルこそが、並柳小学校の継続的な校内研修文化を生み出す源なのでしょう

リーディングスクール・アソシエイト校 開成中学校

探究する喜びが学びを深める ~3年生が見せた自律と貢献の姿~

今年度から新たに掲げた学校目標「自律・尊重・貢献」の実現に向けて、生徒も先生も意識を高めながら歩みを進めている開成中学校。

10月下旬、3年生による開成タイム(総合的な学習の時間)の発表会が行われました。1・2年生全員と地域、保護者の方々が8つの会場に分かれ、興味のあるテーマを選んで参加。3年生の発表を聴き、質問やフィードバックを通して交流を深めました。

「松本の自然環境」をテーマとした会場では、昆虫、トカゲ、ツバメ、川の水質など、身近な自然に関する疑問をもとに調査した成果が発表されました。「松本市の昆虫」について取組んだグループは、開成中周辺の昆虫の生息状況を紹介した後、自分たちで採集し作成した標本を見せながら、昆虫の特徴や標本づくりの工夫を説明しました。

1,2年生から「標本づくりは趣味ですか?」という質問が出ると、3年のAさんは笑顔でこう答えました。「はい、標本づくりは趣味なのでとても楽しいです。蛾の標本は羽を触らないようにしないと、きれいな鱗粉が取れてしまいます。開成中のまわりでは、結構レアな虫が採れるんですよ。」

標本を手に後輩の質問に優しく答えるAさんの表情には、好きなことを探究し続けてきた満足感と自信があふれていました。その姿はまさに、「自律(自分で考え行動する)」「尊重(自分も人も大切する)」を体現しているといえるでしょう。

今回の3年生の発表は、これからの1・2年生の開成タイムの取組みに大きく「貢献」したに違いありません。来年度、どんな新たな探究が生まれるのか、今から楽しみです。

リーディングスクール・アソシエイト校 清水中学校

教師も実践!「大人探究」発表会 ~わくわくの共有~

本ホームページで9月に紹介した「大人探究」とは、清水中学校の探究的な学びで大事にしている「地域で学ぶ・地域と学ぶ・地域の一員になる」を、教師自身が実践し体感しようとするものです。今回、約2ケ月にわたる探究成果を、職員研修で発表し合いました。

調理コンテストに挑戦した探究や校内の画びょうに注目した探究、趣味の音楽に関する探究や松本市の史跡や商業施設に関する探究など、それぞれの問いを大切にした探究成果の発表会でした。校長先生・教頭先生も一探究者として、発表会に参加する姿も印象的でした。

また、今回の発表資料は、探究の過程に基づく構成でCanvaを用いて作成することを必須としました。生徒の情報活用能力を育むためには教師自らがまず新しいものに取り組んでみる、という清水中学校の教師集団の心構えがここにも表れていました。

助言者の宮木慧美先生(一般社団法人KOkO代表理事)からは、「発表を聞きながら、一緒にわくわくした気持ちになりました。探究のわくわくをもつ教師が子どもの探究を支えることの価値はとても大きいです」というお言葉をいただきました。

探究の喜びや苦労を体感した教師だからこその、生徒への指導・支援がより一層充実していくものと期待されます。

令和7年11月4日更新

リーディングスクール 旭町小学校

「やりたい」から始まる学びのシンカ! 旭町小学校 プロジェクト型音楽会

旭町小学校の音楽会は、子どもたちの「やりたい」という純粋な願いを原動力とした、「プロジェクト型」の学習です。先生方は、子どもたちが心から楽しめ、成長できる場を整えることを大切にしてきました。そのため、演奏だけでなく、練習計画、ストーリーづくり、プログラム作成といったすべてのプロセスを子どもたちが主体となって考え、進めてきました。

このプロジェクトを通じて見られた子どもたちの成長は、素晴らしいものでした。一人ひとりが自分の役割を持つことで、「僕が頑張らないと、みんなの音楽会は成功しない」という強い当事者意識が育まれました。また、音楽が苦手な子も小道具係として得意を活かし、ステージを支える重要な役割を果たしました。中には、YouTubeを見てリコーダーを独学で練習し始めるなど、主体的な学びを見せる子もいました。このように、誰もが自分のやり方で参加し、お互いの多様性を認め合う関係性が育まれたことは、この音楽会の最大の成果です。

共に創り上げた先生方も、この実践に確かな手応えを感じています。子どもたちの満足度が高いのはもちろん、先生たちも、子どもたちの発想に刺激を受け、アイデアを出し合う楽しさを確認したようです。「子どもと一緒に音楽会を創り上げられる」という喜びと、教育活動の新たな可能性を感じたようです。

旭町小学校が掲げる「自分の願いや目的を、自分たちの力で解決し、くらしや学びをより良くする(創る)学習活動」。今回の音楽会は、その理念を体現し、子どもたちの学びを一層シンカさせた素敵な実践となりました。

リーディングスクール 岡田小学校

ひろがる「のび・わく・どん」スピリット

「のびのび・わくわく学び、どんどんチャレンジ(のび・わく・どん)」を合言葉にみんなで学校づくりを進める岡田小学校。

先月、5年生は、一人一人が鉢で大切に育ててきた「ミニ田んぼ」で収穫したお米を「いただく」活動に取り組みました。思いをかけて、手をかけて育ててきた、大切な大切な「私のお米」。土鍋、フライパンなどの用具、水の量、火加減…子どもたちは時間をかけ、調べたり、人に取材したりしながら、それぞれが納得する「炊き方」を探究してきました。(詳しくはリーディングスクール通信No,52をご参照ください。)

こうして迎えた本番。子どもたちは、それぞれが考えてきた「自分のやり方」で注意深くお米を炊いていきます。そして、いよいよ試食。子どもたちは炊きあがったお米を口にいれ、神経を集中し味わいながら「甘味がある!」「玄米の風味が感じられる!」といった感想を交流し合いました。炊いた際にできる、パリパリの「お米シート」も「おいしい!」と味わう子どもたちでした。担任のT先生は、「子どもたちを信頼し『任せる』と、こんなに集中し、探究的になるということを実感しました」と振り返られました。

岡田小学校では、学校の様々なところで、「のび・わく・どん」が生まれています。

先日行われた音楽会の練習期間でのこと。休み時間になると、子どもたちが「練習してもいいですか?」と次々に音楽室を訪れ、大賑わいでした。でもそんな混雑状況でも、破損や使いっぱなし、子ども間のトラブルなどは一切なく、みんなが気持ちよく使っていたといいます。「子どもたちが本当にやる気になると、特別な指導をしなくても人やものを大切にする力が発揮されるということをあらためて感じています」と音楽専科のO先生は語られました。全校のみんなの思いが響き合う、感動的な音楽会になったことはいうまでもありません。

このように岡田小では「のび・わく・どん」のスピリットが、子どもたちにも、先生たちにも、確かに広がっています。

令和7年10月27日更新

リーディングスクール 菅野中学校

「協働」する生徒たち、そして先生たち

「協働」を生徒・先生たちが学びの合言葉として学校づくりを進めている菅野中学校。

10月末、全職員が公開授業を参観し、協働的な学びの授業実践から学び合う機会を持ちました。

授業は2年生の国語、「仁和寺にある法師(徒然草)」を読む場面、T先生は「法師の失敗の原因はどこにあったのだろう?」と問いかけます。生徒たちは「原因」となったと思われる記述をそれぞれ探し、4人グループの中で、自然に交流が始まりました。友の言葉にうなずきながら自分の考えを更新していく子どもたち。この後の全体交流の場面では、他グループの考えを真剣に聞き合う姿がありました。「法師の失敗」をめぐって多様な考えが交流され、「現代語訳・意味理解」にとどまらない、内容を自分に引き寄せた「解釈」が豊かに響き合う古文の授業となりました。

午後、生徒たちは早く下校し、「SLS(Sugano Learning Session)を深める会」が開かれました。全校の先生たちが子どもの「協働」が深まった姿や、「協働」を支えた支援のよさ等を付箋に記し、時に写真を示しながら授業から学んだことを交流し合います。4月以降、SLSを初め、様々な機会に交流を重ねてきた先生たちは、和やかな雰囲気の中で活発に協議されました。

助言者として来訪された畔上一康先生(長野短大学長)は、「協働の学び」の意義やそれを支える要件についてお話をされつつ、「豊かな授業だった。昨年と今年、生徒から受ける感じが変わっている。談話的でインフォーマルに言葉を交わし合う姿がある。職員組織が対話的であることが子どもの学びにも反映している」と菅野中の「現在地」を評されました。

「協働」を生徒とともに旗印に掲げ「学びの改革」を目指す菅野中学校の歩みが、また一つ刻まれました。

学びの改革リーディング校 波田小学校

~ 年長さんが楽しめる交流に! ~

2年2組の子どもたちは、「1年生の時から続けている波田中央保育園との交流を今年も続けたい」と願いをもち、年長さんと交流しています。

10月半ばに第1回の交流会を実施し、「バナナ鬼」「信号機鬼」を一緒にやり、保育園では、そこで教わった「信号機鬼」を、ルールを自分たちで工夫し楽しみながらやっているそうです。

10月末の第2回の交流会では、「年長さんが1回目よりもっと楽しめるように」と願い、自分たちが体育の授業で行った「宝とりゲーム」を一緒にやることにしました。園児が来ると、お互い手を振り合い、楽しそうに声をかけ、チームに分かれ座りました。

最初に2年生が、年長さんに身振りを交えルールを伝えました。ゲームが始まると、2年生と園児が混ざり、鬼のタッチをかわし、楽しそうに宝物を取りにいきます。作戦タイムでは、「今度は鬼になるので、前と後ろに分かれよう。真ん中にも一人いるといいね」など、2年生が中心になり作戦をわかりやすく伝えていました。

最後にチームごと宝物の枚数を数え、がんばりを認め合うと、園児からは、「もう1回やりたい」「もっとやりたい」などの声が上がりました。

交流を終え、2年生からは、「年長さんとの交流楽しかった」「また交流したい」などの声が多く聞かれました。担任の山口先生は、「交流は、2回の予定でしたが、子どもたちが『楽しかった、またやりたい』と言っているので、子どもたちと相談して今後の交流も考えたい」と話されました。「やってみたいこと・挑戦したいことを実現できる学校」を目指し、2年生のチャレンジは続きます。

令和7年10月20日更新

リーディングスクール・アソシエイト校 開智小学校

開智小学校の3年間のあゆみを公開します

10月31日、開智小学校にて、探究的な学びの実践が公開されます。開智小学校で取り組んできたこの3年間は、私たちに多くの気づきを与えてくれるはずです。

令和5年度、探究の第一歩として開智小・田川小・丸ノ内中の3校で一緒になって、「まずはやってみる」という姿勢で探究のサイクルを回すことから始まりました。3校合同研修から得られた体験をもとに、地域を学びの場とし、子どもと共に歩み出しました。

令和6年度には、「子どもに委ねる」を新たなテーマに掲げ、研究を大きく深化させました。教師が伴走者となり、子どもたちの「やりたい」という純粋な思いを原動力とした異学年探究にチャレンジしました。その活動から生まれた多様なテーマは、子どもたちの可能性を広げました。

そして令和7年度、これまでの歩みを経て、研究では「共に学び合う 子どもと教師」というテーマを掲げ、現在に至ります。今年度も教師の対話から、伴走するとはどういうことなのかを考え、実践を積み重ねています。

研究会当日午後は、4・5年生による「中間アウトプット会」が公開されます。光、自然、食、防災、布、交流といったテーマで、子どもたちが目を輝かせながら探究の過程を自らの言葉で語ります。これは完成された発表会ではありません。参加者の質問やフィードバックが、子どもたちの学びをさらに深め「わくわくする授業」の一部となる、対話的な学びの場です。また、午前中は「開智探究の日」として1年生から3年生まで、さらに6年生が授業を公開します。

★午前中の授業 参観申し込みフォームはこちら↓

https://forms.gle/nnBa3TcaLThmVjHs9

★午前中の授業 指導案等資料はこちら↓

https://drive.google.com/drive/folders/1IZV9e0dlHVimnnTE4XqRxAs_sEqXxTGQ?usp=sharing

★午後の授業は信濃教育会「学び創造研究会」です。信濃教育会ホームページを参照してください。

開智小学校の探究的な学びの進化を目撃するチャンスです。関心のある方は、ぜひ開智小学校にお問い合わせください。(Tel0263-32-0006)

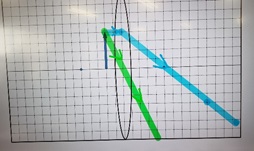

学びの改革リーディング校 波田中学校

波田中学校 授業スタイルの転換にチャレンジ ~ つまずきから生まれる学び合い ~

「『やってみる』から生まれる、生徒とともに学ぶ授業づくり」をテーマに研究を進めている波田中学校。

数学科の塩崎先生は、日頃の自分の授業を振り返り、「もっと生徒同士が学び合える授業にしたい」と願いを強くもち、自由度を高める授業スタイルにチャレンジしました。具体的には、個人追究の時間から、生徒が自由に学びたい友の所へいき問題を解決する「協働的な学びの場」を取り入れました。

先生は、前時(1点と傾きから一次関数の式を求める場面)の終末に出題した練習問題で、グラフから切片がうまく読み取れなくて困り、給食の時間なども使って友と相談しながら粘り強く解決していく生徒の姿をみて、その追究力に感心し、協働的に学ぶよさを実感したそうです。

本時は、「2点(1,2)(5、-6)を通る一次関数の式を求める」場面です。個人追究に入ると、Kさんは、2点から二つの式をつくりましたが、その後どのように進めていけばよいか困っていました。しばらく一人で考えた後、近くのGさんの所へ行き、自分の困っていることを伝えました。Gさんは、「二つ式があるから、連立方程式にして求めればaとbがでて式が求められるよ」と助言しました。Kさんは、自席に戻り、連立方程式を解いて一次関数の式を求め、「連立方程式をつくってやればできるんだ」とつぶやきました。

塩崎先生は、「自分がつい説明してしまいがちになるので、これからも友と協働して問題を解決する時間を大切にしたい」と話し、授業に協働的な学びを取り入れた手ごたえを感じていました。生徒とともに学ぶ授業を目指し「やってみる」を合言葉に波田中の先生たちのチャレンジは続きます。

令和7年10月14日更新

リーディングスクール 開明小学校

「つながる良さを実感できる時間」~たい焼DAY 3

先生たちが授業公開をし、学び合う今年度3回目の「たい焼きDAY」が実施されました。今回も信州大学の谷内祐樹先生を助言者に、自ら希望された4人の先生の公開授業と授業の振り返りミーティング(たい焼きタイム)を通して、先生たちが学び合いました。

授業の振り返りグループは、授業者の先生の授業づくりを支えた仲間でもあります。みんなが「自分事」の目線で授業を振り返り、具体的な子どもの姿を紹介し合いながら思いを交流し合います。たい焼きタイムの会場は、楽しげで温かい空気に満ちていました。

開明小の先生たちは「たい焼きタイム」を以下のように振り返っています。

「子どもたちの見えなかった姿が見えるようになった」

「話しながら自分の頭の中が晴れるような時間だった」

「授業の成否だけに目が向いていたが、『このチャレンジにはこういう意味があった』と意味づけてもらえて前向きな気持ちになった」…

このような先生たちの姿から、助言者の谷内先生は「たい焼きタイム」を「対話により新たな発見や視点を見つけ、先生同士で思いや願いを共有し、人と人とがつながる良さを実感できる大切な時間」と価値づけられました。

開明小では3学期に「先生たちのアウトプットDAY」を予定しています。「個別最適かつ協働的な学び」を積み上げる先生たちの語りが楽しみです。

リーディングスクール 旭町中学校

「創る・創れる学校」を目指して ~旭町中学校 軽井沢風越学園視察レポート~

「自分たちで創る・創れる学校」を目指す旭町中学校の先生方6名が、軽井沢風越学園のアウトプットデイを視察されました。帰校後、フィッシュボール形式での報告会が開かれました。

「正直、最初は驚きの連続でした」と語るのは、視察に参加された先生の一人。服装や髪型が自由で校則が少なく、生徒が自分で学習を選択できる環境。上級生と下級生が自然に混ざり合って劇の発表をしている光景。そして何より印象的だったのは、生徒主体の探究学習の在り方だったそうです。

「発表は完成形でなくてはいけない」と思っていた先生にとって、「未完成でもいい」という風越学園の発表スタイルは驚きだったようです。途中段階の報告も、失敗談も、すべて歓迎される雰囲気。生徒たちは「もっとアドバイスが欲しい」と積極的にフィードバックを求め、聞く側も真剣に考えて応答する。そんな密度の濃い時間が展開されていたといいます。「こういう形だと、子どもたちも安心して挑戦できますね」と語る先生は、今後の学級経営に何かヒントを得ているようでした。

視察の学びを受けて、学年ごとに話し合いが行われました。「まずは授業中に簡単なアイスブレイクを取り入れて、子どもたちがおしゃべりする機会を増やしてみよう」「アウトプットの機会を増やして、未完成の発表もOkにしてみよう」などと、旭町中学校でもすぐに実践できることから始めよう、という前向きなアイデアがたくさん出されました。

子どもたちが主体的に学び、安心して挑戦できる環境づくりは、教職員の一歩から始まります。見て感じたことを共有した旭町中学校の先生方の「創る・創れる学校」づくりが進んでいきます。

リーディングスクール・アソシエイト校 筑摩野中学校

授業や学校の様子から見える、子どもたちの学びと主体的なつながり

10月6日の中学3年生のある英語の授業では、「日本文化を紹介するパンフレットを作成する」学習活動の第1時でした。

教科担任の先生が夏休みにパキスタンの学校に視察に行った時の様子を写真や動画で紹介し、熱心に聞き入る生徒たち。そのパキスタンの中学3年生に向けて日本の学校文化紹介のパンフレットを作成して、実際に送ります。先生の現地報告の後、実際にそれぞれのタブレットでパキスタンの教育事情(制度や学校の様子)を調べ始めました。

生徒たちは皆、黙々と真剣に自分の画面を見つめています。しばらくすると、調べて発見したこと、特に日本との違いについて、「毎日7コマも授業がある。」「でも、下校は昼の1時だって。」「えー、いいな。羨ましい。」「給食はないらしい。」「特に、女子の就学率が低いみたい。」「学校に行けないってこと?」と自分の気になった点をつぶやきながら、近くにいる級友と会話が紡がれていきました。

クラスには英語の得意な生徒、そうでない生徒が混在しています。しかし、「パキスタンにいる現地の中学3年生に筑摩野中の学校文化を紹介するパンフレットを送る」という学習活動が自然と学びのモチベーションにつながっているのがよく伝わってきました。日本ならではの(筑摩野中の)学校文化を伝えるために、どんなテーマで紹介しようかと、期待感を高めている生徒たちの姿が印象的でした。そして、気になる点をすぐ近くの級友と語り合えるそんな関係性が筑摩野中の授業風景に息づいています。

その日、渡り廊下にはカラフルな短冊がたなびいていました。全校生徒が作成した短歌や俳句を、クラスごと吊るしているそうです。筑摩野中は1学年7クラスの市内最大規模の中学校です。一人ひとりの思いが込められた短歌や俳句が大切に飾られ、クラスや学年を超えて、ふと足を止めて読み合う生徒たちの姿に、筑摩野中全体のまとまりやあたたかさを感じずにはいられませんでした。これもまた、「協働の学び~対話を基盤とした授業づくり~」を大事にしてきた成果です。

令和7年10月6日更新

リーディングスクール 中山小学校

「みんなで創る」機運を育む

中山小学校には水曜日のお昼休みに「ニコニコ・タイム」という時間があります。1~6年生まで、すべての学年の子どもによって編成された縦割りのグループで、「遊び」を楽しみます。ニコニコ・タイムの前の週には「ニコニコ・ミーティング」が開かれグループのみんなでどんな遊びを行うかを話し合います。(これらの「ニコニコ」シリーズに加え、各学級でレクを楽しむ「ワクワク・タイム」を加え、3週を1サイクルとして進めています。)

中山小では子どもたちが主体的・協働的に学ぶことを大切に考えていますが、それを支える自然で豊かな関係性を育みたい、という願いから、令和6年度からこの活動を実践しています。

「ミーティング」で、低学年の児童が自分の考えを進んで発言したり、6年生が全てのメンバーに配慮しながら話し合いや活動を進めたりなど、主体性やリーダーシップが確かに育っていることを、中山小の先生たちは実感しています。

1年と半年取組んできて、「遊びが固定化してきた」という課題も出てきました。これを打開する一助として「まずは先生たちが『遊びのアイディア』を学ぼう」と職員研修を実施しました。

中山小では、この「ニコニコ・タイム」をもとに、子どもたちが自分たちで「校内ルールづくり」等、学校づくりにかかわっていく動きを創りたい、という願いをもち、少しずつ種まきを始めています。

身近なところから『自分ができる』経験を積み上げ、「みんなで創る学校」につなげようと歩みを進める中山小学校です。

リーディングスクール・アソシエイト校 筑摩小学校

子どもたちの「やりたい」の実現に向けて!

9月半ば、プロジェクトの成果・課題を共有し、今後の方向を検討する「職員研修」を実施しました。この日は、4年生から6年生を対象に昨年度から実施している「フリースタイルプロジェクトの発表会をどのように企画するか」の検討を、みんなで行いました。

最初に、軽井沢風越学園のアウトプットデーの様子を視聴しました。その後、立石研究主任から「風越学園のように参加者からフィードバックをもらえると、自分が取組んできたプロジェクトでの学びの意味が深まるのではないか。今年度は同じ会場にブースを3つ程度つくり、子どもたちは、自分が観たいブースに自由にいけるようにしたらどうか」という提案が行われました。

研究主任の提案を受け、4つのチームに分かれ、自分が担当しているグループの子どもたちの様子を思い浮かべながら、活発な意見交流が進みます。「子どもたちが、あの発表はおもしろそうだと自由に行けるのはいいですね」「自由に行けるのはいいけど、ブースに誰も来ない子がいるとかわいそうだから何か対策を考えなくては」「昨年のように発表して終わりだと自己満足で終わってしまうので、やっぱり見ている人の感想をもらいたいよね」…等々、先生たちが、発表する子どもの気持ちになり考え合っている様子が伝わってきました。その後、各チームの代表者がどんな意見や課題が出たか発表し、みんなで共有しました。

筑摩小では、これからも職員研修を定期的に行い、職員の対話を大切にし、子どもたちの「やりたい」の実現に向け協働し歩んでいきます。

学びの改革リーディング校 丸ノ内中学校

みんなにとって幸せな松本をめざして

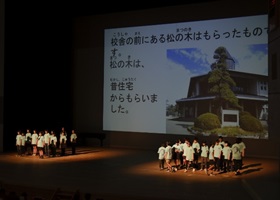

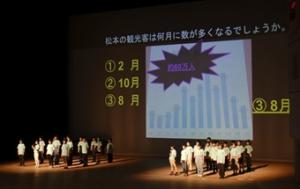

市内の観光について調べていた2年生のあるグループの生徒たちは、松本城周辺に多くの外国人旅行者が訪れていることに気づきました。帰宅して家庭で話題にする中で、外国人が日本の道路標識に戸惑い、事故につながる危険があると感じ、「観光客も市民も安心して過ごせる松本にしたい」と考えました。

そこで、グループで縄手通りへ行き、外国人旅行者に道路標識に関する簡単なアンケート式のクイズに回答してもらうことで、同じ標識の図柄でも、国によって受け止め方が異なることが確認できました。調査を終えて学校に戻った生徒たちは、外国語で書いた看板やリュックを下ろし、水筒を口にしながら満足そうな笑顔を見せました。その姿には、「自分たちの行動が、みんなの幸せにつながる」という実感があふれていました。

生徒たちは、集めた回答の分析データを進めるうちに新たな課題にも気づき、「もう一度調べ、データを収集してみたい」という思いが自然に生まれてきました。観光客も市民も安心できる松本をめざす生徒たちの姿は、協力しながら学びを深めていく姿そのものでした。

この日、松本市教育研修センターの研修講座「実践校に学ぶ 探究の学び」も、丸ノ内中学校を会場に行われ、講座に参加した先生方が生徒の活動を参観しました。先生方からは「1年から3年までの探究の深まりと生徒の成長に感心しました」「教師が寄り添いながら進める姿勢が、生徒の主体性を支えていると実感した。改めて、本研修に申込んでよかった」といった感想が寄せられました。

令和7年9月29日更新

リーディングスクール 旭町小学校

子どもと共に創る音楽会プロジェクト ~実践校に学ぶ研修~

旭町小学校で実施されている「音楽会プロジェクト」は、「子どもと共に創る学校行事」の実践です。9月26日には、4年生の取り組みが公開されました。

主体性を重視した取り組み

今年度は昨年度の振り返りを踏まえ、子どもたちの主体性をより重視した改善を行いました。教師は発表曲のみを提示し、セリフやストーリー、ステージバックの装飾デザインは全て子どもたちのアイデアに委ねました。また、係活動を少人数化(5〜6人)することで、一人ひとりが明確な役割と責任を持ち、自分の願いを反映できる環境を整えました。

公開授業では、子どもたちがプロジェクトカレンダーを活用して見通しを立て、活動の優先順位を話し合いながら決定していく主体的で生き生きとした姿が印象的でした。

実践校に学ぶ「子どもと共に創る行事」研修会

授業参観後、他校からの参加者、大学生、旭町小学校の教職員が「子どもと共に創る学校」をテーマとした研修会を実施しました。

研修では、公開授業で見られた「子どもの主体的な姿」を具体的に振り返り、「なぜその姿が見られたのか」を深く掘り下げて話し合いました。参加者からは「自分たちで作っている様子がとても楽しそうだった」「質問すると、いきいきと答えてくれる子どもたちがたくさんいて、本当に自分事になっているのが伝わった」などの声が聞こえてきました。

続いて、「子どもと共に創るために大切なことは何か」をテーマに協議し、「子どもが決める」「励ます・認める」「教師も楽しむ」などの重要な要素が挙げられました。研修の締めくくりとして、各参加者が「明日からどう活かすか?わたしの『はじめの一歩』」を宣言し、実践への具体的な意欲を共有しました。

旭町小学校の取り組みは、行事を教師主導で行うのではなく、子どもたちの「願い」や「問い」を出発点として、試行錯誤のプロセス自体を学びとして大切にしています。子どもたちの「やりたい!」という気持ちがたくさんつまったプロジェクト。来月の音楽会本番がとても楽しみです。

リーディングスクール 梓川小学校

語り合う中で広がるアイデア!

9月初旬、2学期最初の校内研修を実施しました。今回は、提案を希望した5人の先生たちのプランを各グループで検討することで、「探究的な学習を単元にどのように位置づけるか」をみんなで学び合います。いつものことですが、それを通して、先生たちのコミュニケーションを深めることも大切にしています。

各グループでは、提案をもとに、具体的な活動状況や授業場面を思い描きながら、考えを付箋に記し、模造紙に貼りながら活発な意見交流が進みます。「夏休みの職員研修で使ったピザ窯で焼く予定なら、火起こしや窯の使い方を練習しないといけないね」「実際に焼くとうまくいかないから、そこからどうしたらいいんだろうと、失敗から学ぶことが大切だ」…等々、参加者が、自分ごととして考え、検討し合っている様子が伝わってきました。

研修後、提案した先生たちは、「先生たちから意見をもらい、こうやっていけばいけそうだなと、自分自身が早く子どもと一緒にやってみたいなと思うようになりました」「一人で考えていると苦しくなるけど、先生たちのアイデアからその視点はなかったと、自分にない考えをもらえ、とても参考になりました」などと話していました。

参加された先生たち一人一人が、「探究的に学ぶ子どもの姿」を思い描き、授業展開について考えを交流する場となった研修会。この「共に考え、語り合う」先生たちの関係性が、梓川小の学校づくりの大切な推進力になっています。

リーディングスクール・アソシエイト校 清水中学校

問いの立て方を学ぶ子ども達 ~あらたな探究のサイクルを回し始めるために~

9月の総合的な学習の時間、2年生はこれまで探究してきた自分の問いを一度見つめ直す場として、インスパイア・ハイを用いた学年合同授業を行いました。インスパイア・ハイは動画内ファシリテーターの投げかけを活用することで一定程度の進行が保障されるものではありますが、授業者の逢澤先生は生徒の様子をよく見て臨機応変に発問をすることで、より深い学びになる授業を実践していました。

「問いを解決すると、新しい視点が広がって、創造力がつく。」と発言したある生徒と逢澤先生のやり取りの一部を紹介します。

生徒:(新しい視点が広がって創造力がつくと)古い先入観に気づく。

先生:先入観に気づくと、どんないいことがあるの?

生徒:時代の常識やあたり前が変わる。そうすると、常識やあたり前の前提が変わる。

このように、生徒のその時の意識をとらえ、ここぞというタイミングで問い返すことで、生徒自身が立ち止まって考え直すことができていました。教師と動画内ファシリテーターの双方の強みを生かし、生徒一人ひとりの中にある問いや願い、こだわりを言語化していくことができる授業でした。それぞれの生徒がどのように問いを修正したり、あらたに問いを立て直したりしていくのか楽しみです。

令和7年9月22日更新

リーディングスクール 並柳小学校

「やってみたい」を大切に、公開授業をチューニング!

並柳小学校では、9月末に予定されている公開授業のチューニングを実施しました。今年度は、「やってみたい!を大切に、共にチャレンジしよう!」を研究テーマに掲げ、全職員で授業づくりに挑んでいます。

今回のチューニングでは、2名の先生方が授業の構想を発表しました。A先生は、家庭科「できるよ、家庭の仕事」の単元で「子どもたちの『やってみたい』を引き出す導入の工夫」を、B先生は、算数「分数」の単元で「一人一人が『知りたい』という願いをもち、自分なりに課題を追究することができる」授業を目指し、それぞれが熱い思いを語りました。

発表者の問いに、参加した先生方は真剣に向き合い、活発に意見を交わしました。「子どもたちが思わず『やってみたい!』と声に出してしまうような導入は?」「どうすれば、自分の課題として分数に向き合えるだろう?」など、具体的なアイデアが次々と飛び出しました。

授業のチューニングは、単に授業を改善するだけでなく、お互いの授業を知る貴重な機会です。発表者に関心を寄せ、継続的に関わり続けることで、授業がより良いものへと磨かれるだけでなく、先生方自身の関係性も深まります。今回のチューニングを通して、並柳小学校のチームワークはさらに強く結びつきました。

「やってみたい!」という子どもの願いを大切に、先生方自身も「やってみたい!」というチャレンジ精神をもって授業づくりに励む並柳小学校。子どもたち一人ひとりを大切にする先生方の教育にかける情熱が伝わる、素敵な重点研究会でした。

令和7年9月16日更新

リーディングスクール 菅野中学校

「協働」を先生たちから

菅野中学校では、「学びのテーマ『協働』」を生徒たち・先生たちが共有し、様々な場面で対話しながら学びを深める授業づくり・学校づくりをめざしています。

菅野中の先生たちが日頃から大切にしているのは、「先生たち自身が協働的に学ぶ経験を重ねること」です。夏休み中に行われた職員研修「サマーセミナー」は、このような歩みを続けてきた菅野中の先生たちの協働性(=同僚性)の高まりを実感する機会となりました。

この研修の【お題】=「心惹かれたものを写真にとって、紹介し合いましょう」を胸に先生たちは市立博物館~松本城をフィールドに「探索」し、それは楽しそうに語り合いながら、興味深く、それぞれの「問い」を見つけていきました。

教頭先生は、「先生たちが、みんなで一緒に学び合うことを本当に楽しんでいる様子に突き動かされました。」と、その時の様子をまとめた「絵巻」をつくり、昇降口に掲示。また校長先生は「先生たちの様子に触れ、本当に幸せな気持ちになりました」と、「先生たちの協働的な学び」の様子を2学期始業式で生徒たちに紹介しました。

先生方の学び「絵巻」

先生方の学び「絵巻」

「子どもは『学んでいる大人』が大好き」といいます。先生たちが感じている「協働」の楽しさは、きっと生徒たちの心に伝わり、広がっていくことでしょう。

リーディングスクール・アソシエイト校 寿小学校

自分たちで考えて「さあ、やってみよう!」

スポーツ参観日に向け、各学年で「子どもに委ねる」ことを大切にしながら体育の表現の学習を進めました。1年生の表現「まねっこダンス」では、誰がどの曲でリーダーをするかを子どもたちが決めて行いました。4年生のリズムダンスでは、ダンス委員や班長が中心となって、振付や並び方などを自分たちで考えました。

これから、10月に行われる音楽学習発表会でも、決まった曲を言われるままに練習するだけでなく、どんな場面で子どもたちに委ねられるかを職員間で考えながら進めていこうと考えています。

学びの改革リーディング校 波田小学校

「職員アウトプットデー」にチャレンジ!

「一学期の各学級の総合的な学習の時間の取組み状況の中間発表会をやろう」と、8月29日「職員アウトプットデー」を実施しました。職員数が多い波田小学校の全担任が発表できるよう、1学年~6学年と特別支援学級を2会場に分け、1回に8~9ブースを設置し、計4回開催しました。発表者は、A41枚程度の資料を作成してブース来訪者に配布し、それをもとに「3分発表・8分フィードバック」を基本として進行しました。タブレットで子どもたちの様子を提示しながら発表する先生もいました。

参加者は、「松林の魅力を探ろう」「仲良し大作戦!中央保育園での交流の振り返りと次の交流に向けて」などの発表内容一覧表をもとに、関心のあるブースに行き、実践のよさやアイデアに触れ、意見交換を行い、最後に感想を付箋にまとめて発表者にフィードバックしました。

「波田小のおいしい給食について保育園の年長さんに伝えたい」と子どもたちと活動を進めている4年担任のK先生。「グループ別に活動しているが、グループ間の進捗に温度差があることや、アンケートの取り方に悩んでいる」と課題を共有しました。参加者からは「3年生以上ではなく、全校アンケートにしてはどうか」「1年生がフォームでアンケートに答えるのが難しかったら、6年生がタブレット操作を支援するよ」などの改善案が出されました。K先生は「確かにそうすれば全校アンケートになりますね」と新たな気づきを得ていました。

限られた時間の中で実践を語り、考えを交流し合った初めての職員アウトプットデー。「3分という短い時間だからこそ、何を伝えようか真剣に考える機会になった」との声も聞かれました。波田小学校では、互いの実践から学び合いながら、「やってみたい・挑戦したい」を実現できる学校を目指し取組みを進めていきます。

令和7年9月8日更新

リーディングスクール・アソシエイト校 島立小学校

みんなで単元内自由進度学習の授業を創る

島立小学校では、夏休みの一日を利用して、単元内自由進度学習の授業づくり研修を行いました。

まず1学期に行われた筑摩小学校の公開授業に参加した先生から、視察報告がありました。具体的な学習の場や環境づくり、先生のチェックの際に子どもを待たせない工夫などの報告からは、3年目となる筑摩小学校の取組みの成果が伝わってくるようでした。また、研究会で語られた内容(自由進度学習に適した単元、適さない単元など)についても詳しい報告があり、これからの自由進度学習の授業づくりについて、実践的なヒントが得られた時間となりました。

また、指導主事が実践した単元内自由進度学習の授業について発表する時間をいただき、実際に子ども達に使用したプレゼンを用いて、先生方には子どもの気持ちで説明を聞いていただきました。

そのような研修報告や実践発表を受けて、個々に授業づくりに取り組みましたが「特別支援学級の児童はどう取り組んでいけばよいか」「2教科同時進行の場合は、ガイダンスはどのタイミングで行えばよいか」など、具体的なシチュエーションをイメージした疑問が多く出されていました。また、多くの学年で「2教科同時」の授業に挑戦しようとする意欲が高く、学年を越えて学習プリントづくりの相談をする姿が見られました。

終了後、校長先生から「ぼやっとしていた自由進度学習の姿が、明確にイメージできた時間になった」という感想が聞かれました。2学期の自由進度学習の実践に向けて、授業づくりの熱が高まる島立小学校の先生方でした。

学びの改革リーディング校 波田中学校

先生たちもワクワク探究!

8月20日、「職員探究の日パート2」と位置付け、7月初旬に全職員で行った「問いづくり」研修の第2弾を実施しました。前回の「グループの中で様々な問いが出てくると、探究してみたいとワクワクした」などの先生たちの声を受け、今回は各グループ(3~5人)で「問い」を練り直し、企画書を作成して実際に探究活動に入ることをゴールとしました。

「波田の山は地図上で名前がついていない山が多いが、実際に登ることができるのか」との思いをもったグループは、「唯一名前のある白山の登山道を実際に調べに行こう」と計画を立て、登山道の散策に出かけました。

「物価高というが本当に物価高といえるのか。物価高は悪いことばかりなのか」と問いを立てたグループでは、「物価が上がると給与も上がるはずだが、日本はアメリカなどに比べ給与が上がっていないのでは」など、それぞれの考えを交流し合いました。そして「SNSだけでなく、実際に現地に行き調べることが大切」という共通認識のもと、「物価高を波田のスイカを通して考えよう」という結論に至りました。そこで「波田の個人商店やスイカ農家を訪問し、スイカの値段の推移について聞こう」という計画を立て、地域巡回に向かいました。

このようにグループごとに「自分たちの問い」について語り、企画書を作成する先生たちの姿は、ワクワク感と「早くやりたい」という意欲に溢れていました。

探究を動かす「問いづくり」を全職員による共通体験として実際に学び、楽しみながら探究活動を行ったこの経験は、これからの総合的な学習の時間での学びを、よりワクワクする学びへと導くことでしょう。次回は、9月初旬に、チューニング形式で中間発表を行う予定です。「まず先生たち自身が学んでみる」波田中のチャレンジは続きます。

令和7年9月1日更新

リーディングスクール 開明小学校

「学び観」「教材観」を深め合う「たい焼きタイム」

9月初日、2学期初の「たい焼きタイム」(重点研究会)を実施しました。

この日は、8つのチームに分かれ、2学期に授業公開を行う先生が提案する授業プランの検討を、みんなで行いました。

各グループでは、教材(題材)の価値、子どもが学ぶこと、声がけのあり方など、具体的な授業場面を思い描きながら、活発に意見交流が進みます。「このことは先生が伝えるより、子どもと一緒に考えてみたらどうだろう」「完成したものを発表するよりも、『中間発表』として意見交流する場面にしたら」…等々、先生たちが授業者に親身になり、自分ごととして考え合っていることが伝わってきました。話し合いは、それは熱心に行われ、いくつかのグループは時間を越えて協議を続けていました。

「たい焼きタイム」の後、一人の提案者の先生に感想を聞くと、パッと明るい顔で「自分が気づかなかったたくさんの視点をいただき、授業の見通しが立って、楽しみになりました。本当に良かったです」と話してくれました。

このように先生たちが授業観・教材観・学び観を交流し深める場になっている「たい焼きタイム」が当たり前に継続されている開明小。来週からは、子どもの姿を通しての先生たちの学び合いが続きます。

リーディングスクール 旭町中学校

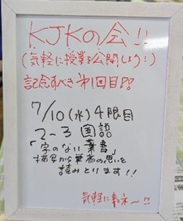

旭町中学校の授業改革「KJK」~気軽な公開が生み出す新しい学び合い~

「今度の水曜日、ちょっと見に来ませんか?」

旭町中学校で始まった「KJK(気軽に授業を公開しよう)」は、こんな自然な声かけから生まれる新しい授業研究のスタイルです。「プチチャレンジ」をキーワードに教員同士の学び合いを進めています。

授業者はまず「気付きシート」に「こんなことにチャレンジしてみた」を記入します。大掛かりな準備や完璧な授業は必要ありません。「今日は○○を試してみたんです」という小さなチャレンジが、参観者にとって授業を見る視点となります。この「プチチャレンジ」の考え方が、先生方の心理的ハードルを下げ、気軽な授業公開を実現しています。

授業後の振り返り会は、お菓子と飲み物を囲みながらの和やかな時間です。堅苦しい研究協議会ではなく、リラックスした雰囲気の中で授業者のプチチャレンジについて語り合います。授業を公開した先生も、この気楽な対話の中から新たな気づきや発見を得ることができ、次への意欲につながっています。

今年度からは小中連携の視点を取り入れ、旭町小学校の先生方も参加しています。小中9年間を見通した対話が自然に生まれ、子どもたちの成長をより長期的な視点で捉える機会となっています。参加した先生方からは「研究の方法やあり方への考え方が変わった」という声が聞こえてきます。この取り組みは、これまでの授業公開の枠を超え、新たな教員同士の学び合いを創っていきそうです。

※次回KJKは、9月3日(水曜日)。関心のある先生は、ぜひ旭町中学校にご連絡ください。

リーディングスクール・アソシエイト校 筑摩野中学校

生徒の考える良い授業とは?

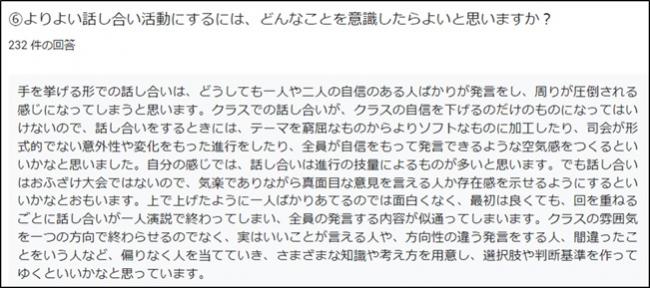

筑摩野中学校では、生徒対象の学校アンケートで「良い授業とはどんな授業だと思いますか?」と聞いてみました。その回答には生徒一人ひとりの授業への思いや願いが書かれていました。多かった意見を中心に一部を紹介します。

〇全員が集中して取り組める授業

〇集中できて「なるほど」とわかる授業

〇わからないことはすぐ聞ける授業

〇静かにやる場面と友達と考えを出し合う場面のメリハリのある授業

〇お互いに意見を出し合って理解を深められる授業、考え合える授業

〇友達と意見を言い合いながら、見方を変えたり、新しいことに気づいたりする授業

〇深く考えて誰もが学びを楽しめる授業

〇成長したと感じられる授業

7月21日には全職員で3回目のLG(ラーニンググループ:校内研究グループ)研究会を開き、生徒の考える「良い授業とは?」を共有し、1学期を振り返るとともに、2学期の見通しをもちました。1学期の振り返りでは研究主任の新村先生の授業の実践からより「広がる」「深まる」「高める」授業にするにはどうしたらよかったのかが提起されました。先生たちは、「自分だったら…」「自分の授業でもこんな場面があった。そのときは…」と考え合いました。4人グループを基本とした授業づくりを積み重ねていく中で、職員も生徒も「協働の学びの良さ」を実感しています。

8月22日、3年生の国語の授業では、「挨拶-原爆の写真に寄せて‐」という詩の第1時でした。心に残った言葉や表現、疑問に思ったことをスプレッドシートに書き出していきます。どんどん書き込む生徒もいる中で、自分のタブレット画面の級友の打ち込んだものをじっと見つめ、読んでいる生徒がいました。手にはシャーペンをもち、教科書とタブレット画面を見比べています。その生徒の頭の中では、級友の考えをもとに、自分と対話しながら考えを紡いでいるのだろうと感じる一場面でした。筑摩野中学校ではグループでの学習に限らず、授業のさまざまな場面で協働の学びの姿が見られます。

2学期は、教科内の授業参観・授業公開を通して、生徒の姿から効果的な「問い」のあり方について研究を進めていきます。

令和7年8月25日更新

リーディングスクール 中山小学校

校内研修で学校を創る

中山小学校では先生たちのコミュニケーションを深めながら学び合う「校内研修」を真ん中において、学校づくりを進めています。(詳しくはリーディングスクール通信No47をご参照ください。)

中山小のすごいところは、職員研修日を年間計画に位置付け、その日は子どもたちの下校を早め、先生たちが十分に研修に専念できる環境を作っていることです。

夏休み明けには、「学級レクを楽しもう研修」を実施しました。先生たちがそれぞれ持っている「お奨めレクのネタ」を持ち寄り、そのやり方や楽しさを共有し、各学級で実践することで、中山小で大切にしている子どもたち・先生の「関係づくり」を一層進めることを目指します。

レクの提案者は「ルーレット」で決めだします。ここからもう何やら楽しそうです。提案されたレクを実際にやってみる先生たちは笑顔・笑顔。教室中に歓声が響きます。この日は4つのレクが紹介され、あっという間の45分が過ぎました。

この日の後半は市教委の米山指導主事による「インクルーシブ研修」も行われました。研修の中のグループワークでも、先生たちの親密な語り合いが続きました。

研修会に一緒に参加させていただいて、先生たちが「ともに対話し、学ぶこと」を心から楽しいと感じられていることを実感しました。中山小の学校づくりの推進力の源泉は、ここにあることを強く感じました。

リーディングスクール・アソシエイト校 筑摩小学校

主体的な学びを保護者と共有!

7月中旬の参観日、3年生と5年生が「単元内自由進度学習」を実施しました。ここでは5年生の授業の様子を中心に紹介します。

5年生は、算数「合同な図形」保健「けがの予防」の2教科から、自分で学びたい教科を選択・計画し、自分のペースで進めていきました。一人で黙々と取り組んだAさんは、計画より早く進み、発展学習までチャレンジ。「算数が好きになってきて、うれしかった」と達成感にあふれていました。当初の計画を変更して保健を選択したBさんは、「けがの手当ての仕方や犯罪の特徴がわかった」と、選択した学習内容を振り返っていました。友達と意見交換をしたりアドバイスし合ったりしながら、自分で考え集中して取り組めたと感じたCさんは、「自由進度で学習したことを生かしてこれからも学習していきたい」と意欲を新たにしていました。

保護者の皆様も積極的に参加され、お子さんの学習の様子を間近で参観したり、時にはアドバイスを送ったりして、子どもたちの主体的な学びの様子を共有してくださいました。参観された保護者の皆様からは、「家ではあまり見られない自分でどんどんやる姿が見られてよかったです」「今、こんな学習をやっているのですね。驚きました」などの声が寄せられました。

筑摩小学校では、これからも子どもたち一人ひとりの「主体性の育成」と「個性の伸長」を目指し、単元内自由進度学習の実践を積み重ねチャレンジし続けます。

学びの改革リーディング校 丸ノ内中学校

丸ノ内中学校「1学期の学習活動の振り返り」

これまでは、主に3年生の活動を紹介してきましたが、今回は1学期に取り組まれた1年生と2年生の「忠恕の時間」(総合的な学習の時間)の様子をお届けします。

1年生:「探究ってなんだろう?」から始まった初めての一歩

4月の全校オリエンテーションでは、「探究とは何だろう?」という問いから学びが始まりました。これは、生徒だけでなく先生方も共に考えることを目的としており、「忠恕の時間」をどのように進めていくのかを、生徒と教師が一緒になって考えました。

5月に校外学習で上高地を訪れた生徒たちは、観光客やお店の方々にインタビューを実施。訪れた方々がどんな目的で、どこからいらしたのかなど、そこに込められた思いやエピソードを聞き取っていきました。

こうした“人の気持ち”や“出来事の背景”といった、数字では表せない情報は「質的データ」と呼ばれます。生徒たちは、その集め方やまとめ方を体験的に学びながら、探究の第一歩を踏み出しました。また、教師も担当を決め、クラスの枠を超えて生徒たちとかかわりました。

2年生:経験を力に、自分たちで切り拓く探究への一歩

同日、2年生は昨年度の経験を踏まえ、飛騨高山へ。松本市との文化の違いをテーマに、各グループがより細分化された課題に基づく探究に挑戦しました。

生徒たちは、自らお店に連絡を取り、アポイントを取り付け、インタビューの日程調整まで行いました。こうした自主的な準備や実行を通して、昨年度よりも一歩踏み込んだ探究的な学びを実現しました。

令和7年8月4日更新

リーディングスクール 旭町小学校

聞くこと」「伝えること」の大切さ ~旭町小学校 サマーセミナー~

旭町小学校・中学校の先生方が集まり、軽井沢風越学園の岩瀬直樹先生による「コミュニケーション・インストラクション」研修が行われました。

研修では、学級制度の歴史や組織の三要素といった理論的背景を踏まえつつ、「聞くこと」の本質が深く掘り下げられました。オープンクエスチョンを用いたロールプレイングや、「コミュニケーションを阻害する聞き方」の体験を通じて、先生方は無意識のうちに相手の話を遮っていたことや、自分の都合で聞いていたことに気づき、「良い聞き手」について考えることができました。特に、「コミュニケーションはまず量、そして質」という考え方により、「コミュニケーション」のハードルが下がり、普段の児童との関わりや学級づくりにおいて、体験的に学んだ短い・浅いコミュニケーションを多く取り入れることの大切さに気付いたようでした。

また、「インストラクション設計シート」は、今後の実践に役立つツールとして紹介されました。授業の導入における5分間の重要性や、そこに盛り込むべき要素の多さを改めて整理する機会となり、「無駄のない言葉」「子どもへの目線」「教師自身の楽しさ」「伝えたい価値の明確さ」といった効果的なインストラクションの秘密を具体的に学ぶことができました。

「教師は『これでよかったのかな?』と常に迷い続けていく仕事」という岩瀬先生の言葉は、先生方にとって大きな励みとなると同時に、「省察的実践家」として、機械的に業務をこなすのではなく、立ち止まって問い直すことの大切さも感じたようです。「早く子どもたちとやり取りしたい」と、今回の研修で得られた気づきや学びを、2学期からの授業や日々のコミュニケーションの中で積極的に実践し、対話の価値を子どもたちや同僚に発信していくことへの意欲が高まった研修となりました。

リーディングスクール 梓川小学校

子どもたちと共に学ぶ喜び!~タブレット活用で広がる探究的な学び~

梓川小学校の3年生は、地元・梓川のりんごに関心をもち、それぞれの興味に基づいてりんごについて調べています。調べた内容は、国語の単元「しらべたことをまとめよう」と連携し、作文用紙にまとめる活動に取り組んでいます。

7月7日に実施した授業の一コマです。子どもたちは授業前から「先生、もう調べていい?」「早くやりたい」とやる気満々です。「りんごには、どんな栄養がふくまれているのか」「アップルパイの作り方を調べたい」など、調べたいテーマは一人ひとり異なります。タブレットを使い、子どもたちは自分だけの「りんごの探究」を進め、新たな発見をノートに丁寧に記録していきました。わからない言葉に出会ったときは、友達に相談したり先生に質問したりしながら、協働的に学びを深めています。

授業者の竹内教務主任は、意欲的に取組む子どもたちの様子について次のように話されます。

「子どもたちは、タブレットで見つけた新しい発見をいろいろ教えてくれるので、私自身も新しい学びがあってとても楽しいです。先日も社会の授業で、子ともたちに地図を渡すと、様々な記号があることに気づいたので、『地図記号というんだよ』と伝えました。すると子どもたちは、タブレットで地図記号を調べ始めました。中には『電子基準点』という、私も知らなかった記号について、クラスみんなに紹介してくれた子もいました」

子どもが楽しく追究する学びの姿と、その姿に共感し「楽しい」と感じながら成長を見守る教師の姿。この相互作用の中に、梓川小の目指す「その子がその子らしく学ぶ探究的な授業」への可能性を感じます。

リーディングスクール・アソシエイト校 清水中学校

『探究的な学び』を探究する校内研修」サマーセミナーの開催

答えのない問いに自律的に取り組むことが求められる今、授業がより探究的な学びとなるよう、2日間にわたり集中的に校内研修を実施しました。講師には、主に高校生の探究を支援している宮木慧美先生(一般社団法人Koko代表理事)と松本県ヶ丘高校探究科担任の中村祐介先生、そして長野県教育委員会中信教育事務所指導主事の小沢正太郎先生をお招きしました。

宮木先生からは、学校の中だけでは完結しない探究的な学びが重要視されている背景や高校生と地域の方々をつなげていく大切さを教えていただきました。

中村先生からは、「探究のテーマづくりに関しては、生徒が一歩目を踏み出せるものにすることが重要。テーマが壮大すぎたり、具体的でなかったりする場合には、生徒との相談を重ねる」というお話をいただきました。

テーマ設定の重要性については小沢先生も触れられ、「閉じた問い(Yes/Noで答えられるもの)よりも開いた問い」を立てることについて、生成AIも活用したワークショップを通して実践的に学びました。

清水中学校の先生方はこの夏、これらの研修にとどまらず、「大人探究」を実施します。これは、清水中学校の探究的な学びで大事にしている「地域で学ぶ・地域と学ぶ・地域の一員になる」を、先生自身が実践し体感しようとするものです。それぞれの先生が立てた問いをもとに個人探究を行い、9月以降の職員研修でリフレクションを行う予定です。

信州教育の大先輩である牛山榮世先生はかつて、「材に対する探究体験をリアルにもっていない教師、その教師が子どもに探究のことを教えられるか」という言葉を残されていますが、まさに清水中学校の研修はいつの時代も変わらない根っこの部分を大切にした取組みだと言えます。

夏休み明けの授業が、より一層探究的な学びを実現していくものとなる意欲が高まる集中研修となりました。

令和7年7月28日更新

リーディングスクール 岡田小学校

校長先生からのメッセージ

岡田小学校に最近の学校の様子を伺ったところ、校長先生からメッセージと写真をいただきました。岡田小の子どもたちと先生たちの「今」を豊かに語られる素敵な言葉を、ご了承を得て、皆さんと共有させていただきます。

「本日も暑いですね。いつも本校のことを気にかけていただき、うれしいです。

夏祭り3.4年の写真を送ります。左側男子が4年、右側女子が3年で工作コーナーで作りたいものを見本から選んで、一緒に折り紙を折っている姿です。ほのぼのしていて、可愛かったです。『そこは、難しいから僕のをよく見て。』とか『ここ折ってもいいですか。』なんて涙が出そうでした。

いかだ(2年生)は、子どもたちがペットボトルや牛乳パック収集のお願いに交流学級に行ったときのものと、私が一番よくとれた進水式の様子です。『つくりたい』から始まり、翌日から子どもたちは家にある牛乳やペットボトルを持って登校していました。保護者の応援のもとでの進水式、浮かべて乗るまで、その場にいたみんなが祈り、子どもたちの嬉しそうな顔に拍手と涙でした。

子どもたちの願いを引き出し、どんどんチャレンジ!!

支援級でも『揚げずに作るポテトチップス」とジャガイモ販売。いろいろなチャレンジに子どもの笑顔や頑張りが見れて、それを見る先生方のうれしそうな顔と一緒に活動する姿。少しずつでも確実に『のび わく どん』が大きくなっていくのだなと感じています。

昨日、下校で『校長先生、夏休みが終わったら元気で学校に来るね」『また会おうね』と言って帰宅する子どもたちを見送ることができました。1年生が、ハイタッチをして『校長先生、また会おうね。』とわざわざ言いに来てくれました。とても幸せで、先生方にも感謝を伝えました。

幸せのおすそ分けで学級通信もいくつかお送りしますね。

2学期も至らぬ点が多々ありますが、よろしくお願いいたします。」

リーディングスクール 並柳小学校

サマーセミナー:体験を通した探究的な学びの入り口

並柳小学校のサマーセミナーは、「チョコレート探究」。異なる種類のチョコレートを使った探究活動です。先生方はまず一人で丁寧にチョコレートを観察し、その後グループで気づきを共有。そこから自然と「ダークチョコのダークって何?」「チョコレートと準チョコレートの違いは?」といった疑問が生まれ、オープンクエスチョン・クローズドクエスチョンの分類を通じて、素朴な疑問から問いが生まれてくることを体験的に学びました。

この活動は、「共通テーマ(チョコレート)×個別素材」で様々な視点をもち、「個人作業から協働。そして個人またはグループ探究へ。」と、探究活動の一つの流れを体験するものでした。ある先生は、「指示しすぎない自由な空間が居心地良く、『やらされる』のではなく『やりたくなる』時間だった」とふり返り、また「教師が『~しなさい』という言葉が必要なくなる」と、素材選びや素材との出会い、環境構成(教師のかかわりや場づくり)の大切さを実感したようです。

今回の研修で先生方は、「学習者視点」に立ち返り、自らワクワクする学びを体験しました。同時に、「教師自身が学び手としてワクワクすること」が子どもの探究心を育むという教育観を共有しました。

自分のための時間ができる夏休みだからこそ、この機会に先生方自身がミニ探究を楽しんでみることで、子ども視点の学びのイメージが膨らみそうです。夏休み後の並柳小の先生方と子どもたちの学びが楽しみです。

リーディングスクール・アソシエイト校 鎌田中学校

日常的な探究を目指して ~夏休み前最後のKMDタイム~

7月23日(水曜日)は夏休み前最後のKMDタイムでした。2学年の2つのグループ(お笑いグループと謎解きグループ)、は8月5日(火曜日)に鎌田公民館で行われる「KMDサマーフェスティバル」に向け、自分たちの発表をよりよくするための活動を繰り広げました。

2年1組に集まったお笑いグループは2~3人に分かれ、自分たちの「ネタ」を仕上げようとしていました。教室に一歩足を踏み入れると、はち切れんばかりのエネルギーが教室中に満ち溢れていました。生徒たちはもちろん、担当の湯澤先生も純粋にその場の空気感を楽しんでいました。それぞれのグループを見ると、ノリがよく話し言葉でどんどん進めるグループと、パソコンに向かいながら緻密にシナリオを創るグループと、その方法は多岐に及んでいます。

湯澤先生は総合的な学習の時間の主任も務めておられますが、2学年を講座別総合にしたねらいを「関係の枠にとらわれず、興味関心を尊重した日常的な探究につなげたい」と語っています。お笑いグループの生徒たちは、日々人が笑顔になることを思い浮かべながら過ごしているのでしょう。他のグループにも日常化につなげる仕掛けとして、昇降口に各学年学級のKMDタイムの取り組みを見える形にする掲示板を設置し、普段から自然と生徒や職員、保護者の目に触れるようにすることで、日々の探究のエネルギーにつなげています。

令和7年7月22日更新

リーディングスクール 菅野中学校

先生たちの協働的な学びが始動

生徒たちと学びのテーマ「協働」を共有し、対話をベースにおいた授業づくりを目指す菅野中学校では、先生たちも「4人グループで学ぶ」体制づくりに挑戦しています。

まず、研究推進にあたり、「問い」「対話」「フィードバック」等、「協働の学び」を支える要件を先生たちが考えました。そして、それをもとに8つのラーニンググループ(LG)を編成し、授業づくり等を協働的に学び合う体制を作りました。6月16日にはLG立ち上げの会を実施しました。研究主任の飯森先生は、会場にBGMを流し、カフェのようなリラックスした雰囲気を創ります。集まった先生たちは初めての体制に、初めは戸惑いながらも、次第に会話を弾ませ、授業計画や役割分担などを模造紙に書き込んでいきました。

6月末からは「見合Week」と名付けた授業の相互参観を実施、それぞれのLGメンバーで授業参観を行い、グループテーマの観点からフィードバックを交流しました。

そして7月16日には「第1回SLS(Sugano Lerning Session)」として、LGの振り返り・交流の会を実施しました。見合Weekの授業の手応えや、指導主事のアドバイスを共有するとともに、互いの思いを語り合う機会を持ちました。SLSは今後も定期的に開催していく予定です。

一般に、中学校では教科や学年のつながりが強く、この壁を越えた先生たちのフラットな交流が難しくなりがちです。菅野中ではこれを乗り越え、先生たち自身が生徒たちと相似形の「協働の学び」にチャレンジしていきます。

リーディングスクール・アソシエイト校 寿小学校

「自分でやりたい!」 「こうしてみたい!」 自ら動き出す子どもたち

6月30日、松本市幼年教育研究会が寿小学校を会場に行われました。「さあ、やってみよう」を合言葉に積み重ねてきた今までの実践をもとに、低学年部会では、園小のスムーズな接続を願い「スタートカリキュラムの作成」と「単元内自由進度学習(マイプラン学習)」の2つを柱に研究を進めています。

今回は2年生の「国語」と「図工」の「マイプラン学習」の授業が公開されました。子どもたちはそれぞれが考えた「マイプラン」を手元に置き自分がこの時間にやる活動をどんどんと進めていました。

【図工】選べる材料がたくさん!

【図工】選べる材料がたくさん!

【国語】上位語はどれかな。

【国語】上位語はどれかな。

「楽しかった」「次の時間は〇〇をする」「計画したところまでできた」など子どもたちの感想からは、充実した学びの時間となったことがうかがえました。

学びの改革リーディング校 波田小学校

~ 互いの強みを活かし合う職員集団の挑戦 ~

波田小学校では、2年間「多様性を受容し、やってみたいこと、挑戦したいことが実現できる学校」を目指し歩みを進めてきました。子どもたちだけでなく先生方も「やってみたいことに挑戦しよう」と職員研修を中心にチャレンジを続けています。

7月14日には、「身近な先生方のやりたいこと・得意なことから学び合おう」と職員研修を企画・実施しました。先生方は、次の4講座の中から、前半・後半30分ずつ2回講座を選択受講しました。

(1)「熱中症や応急処置について:(講師)保健室 小松・北原先生」

(2)「自分自身に必要なエネルギー量を計算してみよう:(講師)栄養教諭 荻上先生」

(3)「AIを使ってみたくなる研修:(講師)3年担任 齊藤先生」

(4)「『読める』って大事!LITALICOまなびの教材の紹介:(講師)通級指導教室 西川先生」

「AIを使ってみたくなる研修」の一コマです。講師の齊藤先生から「AIのGemini」を使い「体育の授業で使えるリーグ戦を組む方法」を教わった後、受講した先生方がClassroomに入り、リーグ戦表を作成しました。先生方からは、「これは、すごいね」「こんなに簡単にできちゃうの。すばらしい」などの感嘆の声とともに、「齊藤先生のように的確な指示ができないとうまく作れない」などの感想が聞かれました。参加された先生方は、AIをうまく活用すれば、仕事の効率化が図れそうだと実感する機会となりました。

多様性を受容し、一人ひとりの「やってみたい」が花開く学校づくりを目指す波田小学校。この日の研修は、先生方が互いの専門性や情熱に触れ、自らも学び手となって新たな可能性に挑戦する貴重な機会となりました。

令和7年7月14日更新

リーディングスクール・アソシエイト校 島立小学校

同僚の実践から学ぶ!

島立小学校の子ども達の主体性を育む授業づくりが、先生方によって広がりを見せています。日々の授業の中でも、子どもが自分で学びを進める場面、自分で学び方を選択する場面を意識的に設けて、子どもに委ねる学習にトライしています。

6月23日には、算数「たし算のひっ算」の単元で自由進度学習に取り組んだ3学年の先生の実践から学ぶ研修会が開かれました。授業者の先生からは、子ども達が振り返りをしやすいように計画書に工夫を加えてみたこと、単元の3か所で「先生チェック」を設けたことで、しっかり理解できていない児童を把握することができ個別指導につながったことなどが語られました。一方で、「振り返りが感想になってしまい、その日の学びについて記述できるようにするにはどうしたらいいか」といった率直な悩みも話されました。その後のグループワークでは、授業で使用した学習プリントや計画表をもとに語り合いました。

教科書、タブレット、辞書など、自分で選択した方法で、自分のペースで課題に取り組む子ども達

教科書、タブレット、辞書など、自分で選択した方法で、自分のペースで課題に取り組む子ども達

先生方は、「課題の共有はどうやったの。」、「プリントに書かれている“ミニレッスン5分”ってどんな時間なの。」など、矢継ぎ早に質問したり、「自分なら…」とさらなるアイデアを伝えたりするなど積極的に参加していました。教室全体に、同じ学校の同僚の実践から学び、自分の授業づくりに活かそうとする先生方の熱気があふれているようでした。

リーディングスクール・アソシエイト校 開智小学校

探究的な学び~目の前の出会いから「なぜ?」が生まれ、やりたいが広がる~

開智小学校では、水曜日を「開智タイム(探究の時間)」と位置づけ、子どもたちの「やりたい」という気持ちを大切に、学びを進めています。クラスの枠を超えた学年グループや、4・5年生の連学年グループなど、テーマ別の探究活動が行われています。4,5年生は【自然・食・光・布・防災・交流】の探究テーマから興味のあるものを選び、そのテーマの中で様々なアンカーイベントを通して、特に興味を持った「こと」を深掘りし、「問い」を作って活動を進めています。

4,5年「光」グループ ~コップと矢印の不思議から広がる探究~

「光」グループは、理科室で“アンカーイベント”からスタートしました。それは、「水が入っていないコップと、水が入ったコップ。これらを通して矢印を見るとどう見えるか?」といったごく身近な実験です。実験をした子どもたちは、水が入ったコップを通して見た矢印が「逆さに見える」という事実に出会いました。すると「なんで?」「どうして逆なの?」と、次々に疑問の声をあがってきました。さらに、近くにあった色水を見つけると「色水でも見ていい?」とコップに入れてみたり、矢印以外の絵を描いて試してみたり。ある子は「顔を半分描いて見ると面白いよ」と新しい発見を共有し、また別の子は「『春』って漢字だと逆にならないんだよ」と、自分なりの考察を加えていました。

開智小学校の探究は、このように目の前の事実に触れ、子どもたち自身が「なぜだろう?」と感じ、そして「こんなことをしたら面白いんじゃないか」、「やってみたい」という意欲が湧き上がるところから始まります。学校で見つけた「やってみたい」があるからこそ、夏休みに入り、子どもたちもゆったりとした時間の中で、独自の探究が進むかもしれませんね。

学びの改革リーディング校 波田中学校

新しい英語学習への挑戦!

英語科では、生徒が「英語を学ぶって楽しい・英語をもっとやってみたい」と意欲をもち、生徒自身が「問い」を立て、解決していく「探究的な学び」を導入できないかと考え、2学年で2クラスを3つに分けて行うコース別学習に挑戦しました。

事前調査で明らかになった「英語に対する興味・関心・できるようになりたいこと」を踏まえ、生徒の希望と「先生方が授業でチャレンジしたい」と考えていた内容を考慮し、「洋楽探究コース」「コミュニケーション探究コース」「自己表現探究コース」の3コースを設定しました。

第1時の授業を終えて、「洋楽探究コース」を担当した山口研究主任は、「最初に『問い』づくりから始めましたが、生徒が『やってみたい』と思うような探究の『問い』を引き出すことが難しかったです。試しに洋楽を歌ってみようということで、ALTの先生に解説してもらいながら歌唱の活動を行いましたが、生徒の『問い』づくりとうまく結びつきませんでした。洋楽を聞かせて生徒から興味や疑問を引き出して『問い』づくりの練習をし、その後、解説や歌唱の時間をとり、『問い』づくりを行うなど展開を変えていけば、もっと主体的に活動できたと思います」と、生徒の「思い」に沿った教材研究の重要性への気づきを話されました。チャレンジしたからこそ見えてきた新たな気づきです。こうした先生方の挑戦する姿勢は、きっと生徒たちの心に響くことでしょう。

波田中学校では、「『やってみる』から生まれる、生徒とともに学ぶ授業づくり」をテーマに研究を進めています。今回の英語科による探究的な学びへの挑戦もその一環として行いました。これからも生徒の思いに寄り添いながら、生徒とともに学ぶ授業づくりにチャレンジし続けます。

令和7年7月7日更新

リーディングスクール 開明小学校

梅雨のたい焼きDayは晴れ予報♪

「たい焼き」は開明小学校の「学び」キャラクター。目指す子ども像「『~たい』をもって挑戦し、ステップアップを楽しむ中で育むエージェンシー」から命名され、子どもたちとも共有しています。

毎週の「たい焼きタイム」(重点研究会)では、先生たちが豊かに対話しながら校内研修や「自己課題」への挑戦を進め、それぞれの「たい焼き授業デザインシート」(指導案)を練り上げます。

折々に発行される「たい焼き通信」(研究通信)では、主任さんのメッセージ、研究のリフレクション、お知らせなどが先生方に届けられます。ワクワクするこれらのネーミングからも、開明小の先生たちが「学びを楽しむ」雰囲気が伝わります。

6月23日には第1回の「たい焼きDay」(授業公開)を実施。助言者(信州大教授 谷内祐樹先生)を招き、3人の先生が授業を公開しました。(授業者は手上げ式で決定、今回もすぐに候補者が決まったそうです。)

授業後、同じ授業を参観した先生でグループを編成、授業者へのフィードバックタイムを持ちます。すでに多くの対話を重ねてきた先生たちは、授業での子どもの学びや先生のチャレンジのよさについて、豊かに思いを交流し合いました。先生たちの気づきは「たい焼きフィードバックシート」で授業者に届けられます。

谷内先生は、各授業のよさや先生方の自己課題の意味づけを話され、「先生たち一人一人の『味』がでるのが開明小のよさ」とエールを贈られました。

「梅雨のたい焼きDayは晴れ予報♪」はこの日の「たい焼き通信」のタイトル。その言葉通り、開明小の先生たちのチャレンジと同僚性が晴れやかに光る一日になりました。

リーディングスクール 旭町中学校

学びを深める「チューニング」の実践 -旭町中学校での取り組みから-

旭町中学校の1学年の総合的な学習の時間では、生徒たちは街歩きを通じて見つけた年間を通した追究テーマを設定しています。6月17日(火曜日)の学年プレ発表会では、設定したテーマについて、なぜそのテーマを選んだのか、今後どのような活動を計画しているのかを話しあいました。ここで活用されたのが「チューニング」という話し合いの手法です。

「チューニング」では次のような手順で話し合いを進めました。まず発表者が自分の追究テーマとその設定理由、今後の展望を4分間で説明します。次に、参加者が発表者に質問をすることで、テーマを明確にしたり、さらに深く掘り下げたりする時間を7分間設けます。その後、参加者は発表者抜きで、発表内容から感じたことを7分間話し合い、発表者はその様子を聞き、印象に残ったことをメモします。最後に発表者が、参加者の話し合いから得られた気づきを2分間で共有します。

この活動を通じて、生徒たちは自身の考えを整理し、テーマをより明確にすることができたようです。参加した生徒からは、「自分のことを話すことで考えが整理された」「調べたいことが明確になってきた」といった感想がありました。また、発表に向けてCanvaを用いてポスターを作成するなど、工夫を凝らす生徒も見られました。初めは緊張感があったものの、回を重ねるごとにお互いに聞き合う姿も印象的でした。

今回篠田先生がリーディングスクールラボで得た学びを、このように生徒の学びへとつなげる実践。教師の学びが、子どもの学びにいかされる。まさに「教師の学びと子どもの学びは相似形」です。

リーディングスクール・アソシエイト校 筑摩野中学校

「対話を基盤とした学び」の成果

筑摩野中学校では、この2年間、「協働の学び~対話を基盤とした授業づくり~」をテーマに、4人グループを基本とした授業づくりに取り組んできました。先生たちは、生徒たちの豊かな思考と対話を引き出す「問い」や「教師の関わり」のあり方を工夫しながら、日々の授業づくりを進めています。

この6月27日~7月20日に「授業を見合う月間」として、校内研究グループ(ラーニンググループ:LG)の先生たちがお互いの授業を見合う機会を設けました。終業式後には、LGで振り返りを行う予定です。

6月30日、1年生の英語の授業です。「Where(どこ?)」の学習場面で、生徒たちはプリント上の「自分の部屋」で4つのアイテムを好きなところに配置し、どこにあるかを尋ね合いました。設置した場所によって答え方が異なることで、思考と対話の必然性が生まれます。生徒たちはペアで豊かに対話しながら確認していきました。さらに、先生が数秒見せた部屋の様子を記憶して、どこに何があったかを当てるMemory Gameを行いました。丁寧に学習した「物の場所の伝え方」を活用した、大盛り上がりの時間となりました。

筑摩野中学校では、多くの授業で、ふとした疑問や考えを生徒が近くの生徒につぶやき、またその生徒が答えるというように、自然な対話が生まれています。また、積極的で発言の得意な生徒だけでなく、さまざまな生徒が考えを表現しています。生徒たちがお互いを尊重し合えていること、そして、先生方がそのような場面を大事にしていることが伝わってきます。

筑摩野中の先生たちが日常的に取り組んできた「対話を基盤とした授業づくり」の営みの成果が、ここに、確かにあります。

令和7年6月30日更新

リーディングスクール 中山小学校

自分らしく探究する子どもを支える

5年生の授業「アルプスタディのしおりを作ろう」の一コマです。この単元で、子どもたちはしおりづくりを通して「アルプスタディ」の様々な場面や役割をグループで分担し、自分たちでこの学習活動の企画を作り上げていきます。

授業開始前からやる気いっぱいの子どもたち。授業が始まるとグループで話し合ったり、クラス全体に問いかけたりしながら、各分担の内容を考え、工夫して「しおり」の協働編集ファイルを作り上げていきました。学級の全ての子どもたち一人一人が、自分の「課題」に没入し、自分らしい学びに浸りこんだ素敵な時間となりました。

中山小学校では、「探究の学び」をインクルーシブな教育環境づくりの視点からも研究しています。一人一人が「やりたいこと」を自分のやり方で、時に友に支えられながら心行くまで「探究する」ためには、一人一人が「よさ」を認められながら安心して「自分らしく学ぶ」ことが不可欠と考え、それが豊かに両立する授業づくりをみんなで目指しています。今回の授業でも、子どもたち一人ひとりへの先生たちの温かいまなざし、思いに寄り添った支援、そしてこれまでに培われてきた子どもたちの温かい関係性が、豊かな学びを支えました。

授業後の研修会では、先生たちが授業中に撮影した写真をもとに、それぞれがとらえた「自分らしく探究する子どもの姿」を交流しました。さらに授業での子どもの姿をベースにした米山指導主事の話を聴き「インクルーシブな教育環境づくり」の視点を共有しました。子ども一人一人の「思い」と「学びのよさ」が響き合う温かい時間となりました。

リーディングスクール実践校3年目、中山小では「探究の学び」のさらなるシンカを目指して歩みを続けます。

リーディングスクール・アソシエイト校 筑摩小学校

「やりたいことを追求しよう!」

「子どもたちの主体性を育てる授業づくり」をテーマに、歩みを進めている筑摩小学校。今年度も、4~6年生を対象に「フリースタイルプロジェクト(FSP)」を実施し「自分の興味・関心のある活動を追求することで、主体性を育て、個性を伸ばす」ことを目標としています。

2年目を迎えた今年は、子どもたちからの「もっと時間を増やしてほしい」という声に応え、昨年度より活動時間を拡大。発表会を含め、全15時間のプログラムとなりました。

6月5日には第1回目の活動が行われ、「自分の興味・関心にもとづいて学習テーマを設定し、年間計画を作成する」ことを目指してスタートしました。

子どもたちが選んだ活動は多彩で「裁縫、人形づくり、手芸、折り紙、将棋、タイピング、けん玉、野球、ボール投げ、サッカー、陸上、ジャベリックボール、ハードル走、音楽、ピアノ、好きな歌を歌う、段ボールハウスづくり、粘土細工、水族館の研究、英語、韓国語、エレベーターの研究…」など、多岐にわたります。

昨年度に引き続き、「エレベーターの研究」に取組むAさんは、計画を立て終えると、「昨年よりも上手にエレベーターの写真を撮りたい」と語り、自ら写真館に電話をかけて「写真の撮り方を学ぶ」ための交渉まで行いました。

裁縫や手芸に取組むグループでは、活動の終了を告げられると「えー、もう終わっちゃったの?」「明日もFSPがあったらいいのに」「1時間目から6時間目まで全部FSPがいい!」などと、名残惜しむ声があちこちから聞こえてきました。担当のB先生は笑顔で、「やっぱり、好きなことって本当にやりたくなるんですね」と話していました。

筑摩小学校の新たな挑戦は、今年も力強く動き出しました。子どもたち一人ひとりの「主体性の育成」と「個性の伸長」に向けた歩みが、これからますます楽しみです。

学びの改革リーディング校 丸ノ内中学校

丸ノ内中学校「1日忠恕の時間」

丸ノ内中学校では、総合的な学習の時間を「忠恕の時間」と呼び、生徒自らがテーマを設定して探究活動を行っています。中でも「1日忠恕の時間」は、生徒が主体的に探究的な学習を深める日です。この日、3年生のあるグループは、「男子トイレへのサニタリーボックス設置」に着目し、松本市内を歩いて調査を始めました。

松本市内を調査する生徒たち

松本市内を調査する生徒たち

このグループが男子トイレのサニタリーボックスに注目したのは、「まちづくり」という大きなテーマのもと、松本城周辺を歩いて題材を探していたときのことです。実際に歩いてみると、居心地の良い空間や快適なトイレの存在が、街歩きには欠かせないことに気づきました。さらに調べを進める中で、観光地の公衆トイレには男子トイレにもサニタリーボックスが設置されている地域が少なくないことを知り、関心が高まりました。

そして修学旅行で訪れた京都では、京都市のまち美化推進課の方と交流し、すべての男子トイレにサニタリーボックスが設置されていることを知って、大きな驚きと学びがありました。

こうした学習をきっかけに、グループの関心は「男子トイレにもサニタリーボックスを設置するべきではないか」という具体的な課題へと深まっていきました。男子用サニタリーボックス導入の利点を松本市に伝えたい、医療従事者の方にもお話を聞きたい、必要としている人がどのくらいいるのかを知りたい――。そんな思いを胸に、このグループは松本市内の公衆トイレや施設を実際に訪れ、現地の様子を見てまわりました。

今後、このグループは、地域住民の声や統計データなども参考にしながら、男子用サニタリーボックスの設置が病気や障害のある方にとって、どのくらい支援となるのか、心理的な安心感や生活の質の向上といった面からも考察を深めていく予定です。

令和7年6月23日更新

リーディングスクール 旭町小学校

学年経営ビジョンミーティング

校内研修において「学年経営ビジョンミーティング」が開催されました。ここでは、各学年が今年度取り組む学年目標や単元計画を発表し、全職員で共有する場として設けられました。

ミーティングの主な目的は以下の2点!

〇子どもたちの1年間の学びと暮らしを先生方で対話しながらデザインし、先生方が安心して新たな取り組み(トライ&エラー)に挑戦できる機会をつくること。

〇職員間の連携を深め、一人ひとりが主体的に各学年の経営ビジョンを共に考え、共につくっていくこと。

ミーティングでは、高学年、低学年、特別支援、専科、院内等と、各学年の先生方が模造紙にまとめた経営案を基に、約2分間で発表を行いました。発表内容は、特に工夫したい点、今年度の目玉となる取り組み、そして他の先生方に相談したい事柄が中心でした。

発表後には「付箋おしゃべりタイム」が設けられ、発表内容から感じたこと、興味をもったこと、アイデア、自身の経験などを付箋に書き出し、発表者と直接対話しながら共有しました。この時間は、単なる共感に留まらず、各自の経験に基づく具体的なアドバイスやアイデアを出したり、「私も挑戦してみたい」という前向きな意欲を伝えたりする場となりました。

ミーティングの終わりに、校長先生から「このミーティングを保護者にもしたらどうだろうか?」という言葉がありました。この問いかけは、先生たちだけでなく保護者や地域も巻き込み、学校全体のコミュニティをさらに発展させていく可能性を感じた瞬間でもありました。

この研修からも、開かれた職員集団の関係性が感じられ、どこでもすぐにコミュニケーションが生まれる旭町小学校の同僚性が見られました。

リーディングスクール 梓川小学校

人とつながり、アイデアを広げる喜び!

「その子がその子らしく学ぶ探究的な授業の実現」をテーマに研究を進めている梓川小学校。6月12日、「核となる単元」から「探究的な授業の構想」を考える協働的な学びの場となることを願い、職員研修を位置付けました。

研修冒頭、「核となる単元」による授業実践で知られる富山県堀川小学校の視察報告が行われました、研究部の沼尾先生からは「子どもたちの自己選択・自己決定の機会を増やし、もっと子どもに委ねること。『待つ』という教師の出を大切にしたい」と熱い思いが語られました。

続いて、「核となる単元からの探究的な授業づくり」の一助となるように、ウェビングマップ作成に取組みました。各学年では、「あさがお」「宝」「りんご」「水」「米作り」「カフェ」などのテーマを中心に据え、アイデアを自由に広げていきました。先生方は、楽しそうに語り合いながら、キーワードから関連する活動や概念をつなげ、相互のアイデアを交流させていきました。

研修後、先生方からは「一人で考えるより、たくさんアイデアが出ておもしろい」「学年で考えることで、みんなの考えが一つにつながって驚いた」との声が聞かれました。研修を通して、「人とつながり」協働的に学ぶ楽しさを実感した梓川小の先生方は、これからも「探究的に学ぶ子どもの姿」を思い描き、「共に考え、語り合う」文化を大切にしていきます。

リーディングスクール・アソシエイト校 清水中学校

「子どもの自己決定を促す授業づくり」に向けて

清水中学校では、全校研究テーマ「子どもの自己決定を促す授業づくり」の具現に向け、毎月、職員研修が行われています。6月16日には、自己課題の解決に向けて取り組んだ4月から6月の授業実践について、対話をとおしてふり返る研修を行いました。

生徒が考えたくなる学習問題の設定を自己課題に据えている先生は、「どのような学習問題を設定するかとともに、生徒自身が意識的に見方・考え方を働かせられるような授業づくりを進めることの大切さに気づいた」と語っていました。別の先生は、「これからの社会では、自分の考えを表現することがより一層求められている。『あなたは〇〇についてどのように考えますか』という問いに答えることができる資質・能力を育成するには、年間を見通した単元設計が大事だ」と授業改善・充実への思いを新たにしていました。

今回の研修を取材して感じたことは、子どもの学びと教師の研修は相似形であるということです。思考ツールによって整理された各自の考えはリアルタイムに共有され、他者参照をしながら自分の考えを随時、更新していくことができる研修でした。未来社会を切り拓く生徒には、多様な他者との対話をとおして、新たな価値を創造していく資質・能力が求められています。この資質・能力を育成できるような授業を実践する先生自身が、新しい学び方のよさを体感している姿が印象的でした。

朗らかな雰囲気で語り合った今回の研修を機に、先生方の創意工夫によって授業改善・充実がさらに進んでいきます。

令和7年6月16日更新

リーディングスクール 岡田小学校

子どもとともに進める先生たちの『探究』

「のびのび・わくわく学び、どんどんチャレンジ」を合言葉に学校づくりを進める岡田小学校。6月17日に「おいしいお米作り」に挑戦する5年生の「総合」の1時間を全校で参観し、学び合う機会を持ちました。授業に臨んで担任の先生は、「これまで『引っ張る』ことが多かったけれど、今回は『子どもにゆだねる』ことを意識してきました。」と挑戦を語られました。

授業が始まると、植木鉢を活用した「ミニ田んぼ」に走って行って思い思いのかかわりをしたり、外部講師のJAの職員さんのもとに集まって質問したりなど、それぞれの「やりたいこと」にどんどん向かっていく子どもたち。自分の手で植えた「苗」が子どもたちにとって大切な存在になっていることが豊かに感じられました。

先生たちは予め参観するグループを決め、子どもたちの学びの様子を写真に記録します。そして、授業後の研修会では、撮影した写真を共有しながら「子どもたちの活動から感じられる『ねがいや思い』」「子どもたちが『探究』する姿」について、それぞれが見取った思いを交流し合いました。 一人一人の学びの「よさ」や「意味」をみつけようという温かい空気に満ちた研修会となりました。

岡田小学校の研究テーマは「ひとりひとりのやる気が生まれる支援や授業のあり方」。子どもの姿を語り合い、学び合いながら、みんなでテーマに向かって探究を進める岡田小の先生たちです。

リーディングスクール 並柳小学校

先生方の「やりたい」を大切に、主体的になれる研究づくり

並柳小学校では、「『やってみたい!』を大切に 共にチャレンジしよう」をテーマに、教職員による研修が行われています。研究部では、先生方一人ひとりの「やりたい」という思いを研究活動へとつなげ、その実現をサポートするための研修づくりを大切にしています。

6月に行われた研修の最終場面では、先生方から率直な声が聞かれました。「漠然とした『やってみたい』が、こうして話すことで明確になり、やる気が出た」「一人ではなかなか実現しないことも、誰かと繋がることで前に進める」といった前向きな意見が次々と上がりました 。

ある先生は、「子ども主体の学び」が長年言われ続けているにもかかわらず、学校現場で新しい実践が生まれにくい現状に課題意識を抱いており、「見聞を深めるためにも新しいことに挑戦したい」と語りました。さらに、やりたいことが多様に広がっている中で、「それを無理に一つにまとめるのではなく、グループ内でそれぞれの『やりたいこと』を支え合う形が良い」という、協働的な研究のあり方の提案もありました。

これまでの学校の研究活動は、決められた部会に所属し、与えられたテーマに取り組むのが一般的でした。しかし、今回の研修を通して、先生方の「やりたいこと」を共有し、共感し合うことで、共通の思いを持つ「仲間」と協働して研究を進める思いが高まっています。また、たとえ個人で研究を進める場合でも、それを支え、応援する職員間の「仲間意識」が育まれていることも伺えます。「できなかったことも含めて共有し、互いに学び合える場にしたい」という意見からは、失敗を恐れずに挑戦し続けることを肯定する、心理的安全性が保障されている並柳小学校です。

先生方それぞれの「やりたい」という思いが原動力となり、活発なコミュニケーションを通じて互いを認め合う関係性が築かれています。このような教職員間の協働は、子どもたちの「やってみたい」という探究心を育むことにつながる、「教師の学びと子どもの学びの相似形」を体現する、新たな学校づくりの一歩となりそうです。

リーディングスクール・アソシエイト校 鎌田中学校

地域貢献を目指して ~KMDタイム、スタート~

鎌田中学校伝統のKMDタイムが今年も始まりました。5月22日に行われたオリエンテーションでは総合主任の湯澤先生より「KMDタイムを練習しよう」と「メダカで地域貢献」をテーマにより良い松本市の未来に私たちがどうかかわれるかを考えました。この日は季節外れの猛暑となり、教室でのオリエンテーションとなりましたが、生徒たちが真剣なまなざしで放送を聞いている姿がありました。湯澤先生の「君たちには無限の可能性がある」「グループでの活動がより良い地域貢献につながる」「日々の生活や授業がKMDタイムにつながる」「仲間との活動が自分の未来につながる」といった熱いメッセージが生徒一人一人に届いていました。

その後、学年ごとに分かれてのオリエンテーションとなりました。2年生は8つの講座のうちのどれかに所属し、地域とかかわることになります。大まかな活動の計画が提示され、昨年の経験を自分の武器として、自分自身の学びを考えることになります。自分自身の生き方に迫る大きな学習です。生徒たちはもちろん、それを支える先生方のまなざしも温かくもありながら真剣そのもの。学校全体での取り組みに期待が膨らみます。

令和7年6月9日更新

リーディングスクール 菅野中学校

「対話による学び」の楽しさを味わう

「協働」をテーマとして生徒たちとも共有し、学校づくり・授業づくりに取組んでいる菅野中学校では、全校集会で学年・学級をごちゃまぜにして対話し合う「ワールド・カフェ」を実施しました。

体育館の周りに貼られた、番号・記号のカード。これを目印に生徒たちは「8C」など、自分のグループの場所に集まります。(1年生が理解できるよう、社会の単元を入れ替えて緯度と経度を学習したそうです。)全ての生徒が5~6人、計72の縦割り小グループに分かれ、第1ラウンド「なんのために学ぶ?」、第2ラウンド「学んで楽しいと感じるのはどんなとき?」について、考えを模造紙にメモしながら話し合いました。

初めは、ぎこちなさが感じられた生徒たちでしたが、3年生のファシリテーションにより、次第に考えの交流が広がっていきます。友達の考えをうなずきながら聞き、自分の気づきを時間いっぱい模造紙にメモしようとする、素敵な学びの姿が体育館中で見られました。

普段、深くは考えない「問い」に向き合い、自分の考えが受け止められたり、友の考えに触れたりすることで、考えが深まっていく、そんな「対話による学び」の楽しさを感じている生徒たちでした。

今年度、菅野中学校では、先生たちの「学び」も小グループによる「対話」をベースに進めていきます。学びのテーマ「協働」に相似形で挑む、菅野中の先生たちと生徒たちです。

リーディングスクール・アソシエイト校 寿小学校

「子どもたちの『できた』『わかった』に出会いたい」

昨年度、寿小学校のあいことば「さあ、やってみよう」と、「子どもに委ねる」をキーワードに授業づくりを追究してきた寿小学校では、自ら学ぶ場や方法を選択しながら学習を進めるマイプラン学習等の取り組みを通して、子どもたちが「学び方や学びの進め方は一つではない」ことを知り「さあ、やってみよう」と自ら動き出す姿へと変化する様子を感じてきています。

フィードバック研修をする先生方

フィードバック研修をする先生方

今年度の実践を構想する先生方

今年度の実践を構想する先生方

今年度初めての研修では研究主任を中心に「フィードバック研修」を行いました。子どもとの会話に生かし、子どもの願いや思いをより大切にした授業づくりをしていくことで、子どもたちの「できた」「わかった」の姿にたくさん出会いたいと願っています。

学びの改革リーディング校 波田小学校

~「つながろう 語り合おう!」 まずは職員から ~

今年も「多様性を受容し、やってみたいこと、挑戦したいことが実現できる学校」を目指し歩みを進めている波田小学校。学校運営の中心を担う教頭先生方・青柳教務主任・清沢研究主任は、「学校教育目標『まつかぜ “ま”学び合おう “つ”つながろう “か”語り合おう “ぜ”全員が』の実現に向けて、職員間の対話の機会をもっと増やしたい」と共通の願いを持っていました。

職員数は69名。校舎改築により校舎間の移動距離が長く、一堂に集まることが難しいという現状の中で、まずは職員同士が「つながり、語り合う」場をつくることにしました。これは、教頭先生方の発案により、今年5月から月に2~3回行われる職員連絡会の後に、10分程度の職員同士の語り合いの時間を設けるという新たな試みです。語り合いのグループは、さまざまな先生方と関われるようにランダムで編成されます。

第1回(5月19日)のお題は、「自分がおすすめしたい給食のメニュー」。自校給食で好きなメニューを紹介する先生もいれば、県外出身の先生から郷土色あふれるおすすめメニューを聞き、みんなで調べて「おいしそう!」と盛り上がるなど、和やかな雰囲気に包まれた語り合いの場となりました。

第2回(5月26日)のお題は、「最近あった嬉しい子どもの姿」。子どもとの心温まるエピソードを、目を輝かせながら嬉しそうに語る先生方の姿が印象的でした。

「やってみたい、挑戦したい」を実現できる学校を目指し、まずは職員同士が「語り合い、つながる」波田小学校の新たなチャレンジが、今、始まっています。

令和7年6月2日更新

リーディングスクール・アソシエイト校 開智小学校

子どもも教師も、わくわくする探究的な学びへの取組み

開智小学校は今年で3年目を迎える「探究的な学び」の全校研究に、これまでの経験を活かしより力を入れています。そこでは「先生方とつくる研究」「先生方と語り合う研修」を核に、子どもたちと教師が共にわくわくしながら学び合える授業づくりを目指しています。

令和7年度の研究テーマ「共に学び合う子どもと教師~わくわくする授業をつくる~」は、先生方みんなの対話から生まれました。自分たちがどこに向かい、何のために研究するのかという問いを大切にし、全員で作り上げたこのテーマが学びの羅針盤となっています。

各学年では特色ある探究活動が展開されています。4・5学年では異学年縦割りによる「テーマプロジェクト」が進行中で、泥団子作りや布を使ったアクティビティ、地域の防災倉庫見学などの共通体験(アンカーイベント)を通じて子どもたちの探究心を引き出しています。6学年は旧開智学校について、2学年は学区内の緑地を開墾して大豆畑を作るなど、地域や生活に根ざした学びを進めています。

今後は10月31日(金曜日)に行われる『学び創造研究大会』を節目として、「探究的な学び」の授業づくりと研修を計画的に進めていきます。また、教科で深める探究的な学びについても各学年で単元計画を作成し、「学年一公開」を通じて授業公開を行う予定です。先生たちは研究を通じて生まれる悩みや成長もありのままに共有しながら、わくわくする学びの探究を楽しんでいます。

リーディングスクール・アソシエイト校 島立小学校

「自ら動き出す子ども」を目指して

島立小学校では、アソシエイト校として2年目のスタートを切りました。昨年度、先生方からの「自由進度学習にチャレンジしてみたい」という声をきっかけに発生した取組みを、今年度は全校研究としてさらに深め、広げていきます。

4月25日には、2度目の職員研修を行い、昨年度の自由進度学習で見られた子どもの姿、先生の手ごたえ、感じた課題などを語り合い、新しく来られた先生も含めて、全員で昨年度の成果と課題について共有しました。

後半では低中学年と高学年に分かれ、単元内自由進度学習が行えそうな単元について協議しました。

高学年部会では、「つけたい力が何なのか、明確にしてから授業を作り始めないといけないね」、「体験的な学習場面があった方が、子ども達の意欲も向上するのでは」といった意見が出されました。また、自由進度学習に限らず、授業の中でどのように「子どもに学習の主導権を委ねる場面」を設けているかについても話が及び、互いの実践について熱心に語り合う先生方の姿が印象的でした。

低・中学年部会では、算数「わり算のひっ算」について自由進度学習で行えそうか検討する中で、「自由進度学習に適した単元と、そうでない単元があるのではないか」、「“一斉”と“委ねる”をハイブリッドでやっていくのもいいのでは」といった声が聞かれました。自由進度学習を行う上での率直な不安や疑問点についても語り合われ、真剣な声にこれからの授業づくりに向けた熱を感じました。

今年度、島立小学校では「自ら学び 共に学び合いながら わかる喜びを実感できる子どもの育成」を研究テーマに据え、単元内自由進度学習を一つの窓口として、自分から「こうしてみたい」と

動き出せる子どもの姿を願って、研究の歩みを重ねていきます。

学びの改革リーディング校 波田中学校

「気になること」から「“問い”づくり」へ

今年度も「全員が主役となる学校」を生徒と共に創ることを目指し歩みを進めている波田中学校。研究主任の山口先生は、「総合的な学習の時間をもっと一人ひとりが主人公となる学び」にしたいと願い、「総合」の係の先生たちとともに探究を動かす「問いづくり」を学ぶワークショップを計画・実施しました。

市教育研修センター堀内主事のファシリテーションのもと、身のまわりから「気になること」を見出し、対話しながら問いの形を創り上げていった先生方。

生徒の立場になって行った「問いづくり」の経験を通して、「自由度があると難しいけど楽しい」「“問い”といわれると身構えるが“気になること”というと出しやすい」「気になることをたくさん出して“問い”に変えていくのも一つ方法かも」など、多くの気づきを交流しました。

山口先生は、この「問いづくり」の体験を、全職員による共通体験にしたいと考え、職員研修の計画を進めています。「一人ひとりが主人公」を目指し、「まず先生たちが学んでみる」波田中の新しい挑戦が動きだしました。

令和7年5月25日更新

リーディングスクール 開明小学校

「学びを楽しむ子ども・先生」をめざして

昨年1年間、アソシエイト校として「子どもと先生の『~たい!』から始まる授業・学校づくり」をすすめてきた開明小学校。今年度はリーディングスクールとして2年目の歩みをスタートしました。

4月28日には学校を計画休業とし、先生たちが1日中学びを深める「職員研修の日」を実施しました。今年の1日研修の目玉は、先生たち全員が地域に出かけ、発見した魅力を持ち寄る「地域フィールドワーク」です。「地域とつながる学びを活性化したい」という願いの下に企画・実施されました。

子どもの「ヒキガエルがいる」情報をもとにひたすら追い求めた先生、「コンテナ」に着目し調べ回った先生、様々な「公園」にいる人にインタビューし続けた先生…。夢中になってそれぞれの「旅」を楽しみ、4時間の時間があっという間に過ぎました。

学校に戻った先生方は、今度は、この「学び」をアウトプットし合います。一人一人に割り当てられた3分の時間が「全く足りない!」ほど、楽しそうに、豊かに自分の体験した地域の魅力を語り合う先生方の姿がありました。

このような先生方の学びを支えたのが、研修主任の下平先生が「悩み抜いた末(本人談)」考案された「視点カード」です。「つながり」「くらし」「景色」など、「素材を見つめる視点」をカードとして用意し、先生たちがそれらをもって接することで地域素材の「価値」を見出せるように工夫されました。

今年も開明小では、校内研修を通して「主体的・対話的」に学びを楽しむ先生方が、それぞれの教室で子どもたちと「学びを楽しむ」歩みを重ねていきます。

リーディングスクール 旭町中学校

生徒が創る学校、そして深まる連携(篠田先生にインタビュー)

旭町中学校では、リーディングスクール2年目を迎え、「生徒が創れる学校」を目指しています。篠田先生は、教師が生徒の「やりたい」を引き出し、それを実現できる環境づくりや支援のあり方を探究しています。

学校全体には、生徒主体を尊重する気風が生まれつつあり、特に学級では生徒のアイデアが形になり始めています。今後はこの動きを学年、学校全体へと広げ、「生徒が創る瞬間」に光を当てていきたいとのこと。先生方も各自が「プチチャレンジ」に取り組み、学びを深めています。

先日行われた小中合同ワークショップは、先生方の内にあるものや「話したい」気持ちを引き出す場となりました。企画段階から先生方の意見を尊重し、対話を重ねたことで、「よりよくなりたい」という意欲や、気兼ねなく話せる関係性の重要性を改めて実感したそうです。参加した先生方からも、「知らない先生とテーマを持って楽しく話せた」「相手を否定しない大切さを学んだ」「堅苦しくなく自分の意見が言えた」といった前向きな感想が寄せられました。研究主任としては、今後も意図的に先生方との対話や研修の機会を増やしていきたいと語られました。

今後のチャレンジとして、7月のKJK(気軽に授業を公開しよう!)での授業公開にプチチャレンジや小学校の先生方の参観を絡めること、生徒が主体的に活動する様子、特に1学年の個人探究で生まれる学びや非認知的能力の高まりなどを捉え、発信していくことを挙げられました。

旭町中学校は、旭町小学校と連携をふかめつつ、生徒と教師が「共に創る」学校づくりを進めています。

リーディングスクール・アソシエイト校 筑摩野中学校

「問い」のシンカを目指して

筑摩野中学校は、2年前より「協働の学び~対話を基盤とした授業づくり~」をテーマに4人グループでの学びに取り組んできました。今年度は「協働的で探究的な学び」をテーマにより深い学びをめざし、「広げる問い」「深める問い」「高める問い」の3観点で「問い」に重点をおき、問いのシンカを目指します。

5月1日には麻布教育ラボの村瀬先生を招き、授業クリニックを行いました。

全職員で参観した1年生の理科。先生は初めに10種類の植物の名前や特徴の書いてある短冊をグループに配布し「分類するとしたら?」と問いかけます。わずか30秒の導入で、生徒たちは「同じ説明どうしでまとめてみよう」「これはどうする?」と対話し「分類の仕方」について考えだしました。その後、一人ひとりが分類チャートを思い思いに作成し、グループ内で交流しました。「いいね!」「なるほどね」という言葉が飛び交いました。

「教えたいことを生徒自身に発見させる授業であり、理科好きの生徒が育っている、安心感のある授業」(村瀬先生評)を通して、問いの大切さ、協働的な学びのよさを先生たちみんなが学び合いました。

また、5月7日には第1回LG(ラーニンググループ)研究会を開き、4人グループで「問い」について体験的に学び合いました。生徒のどんな具体的な姿が「広がった」「深まった」「高まった」のかについて、教科の枠を超えて生徒の姿を熱心に語り合う先生たちの姿がありました。

今年度も学校全体で「対話を基盤とした協働の学び」を推進していきます。

令和7年5月19日更新

リーディングスクール 梓川小学校

先生方の存在の大きさが改めてわかりました!

今年度から「その子がその子らしく学ぶ探究的な授業の実現」をテーマに、リーディングスクール校として歩み始めている梓川小学校。

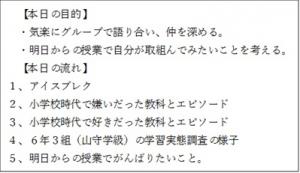

5月12日、今年から研究主任になった山守先生が中心になり職員研修を開催しました。最初に研修の目的と本日の流れを説明し、5つのグループに分かれ、アイスブレク後、和やかな雰囲気のもと研修は始まりました。

「嫌いだった教科とエピソード」は、「体育が嫌いだった。走るのが遅くて、おまえがいると負けるからと避けられ、先生が守ってくれなかった」など、小学校時代を思い出し、グループごと楽しそうに思い出を語り合っていました。「好きだった教科とエピソード」では、「国語で、本を読むのが好きだった。音読を先生に褒められた」「理科で、専科の先生が好きだった。自分たちで自由に授業をやらせてもらった」など、先ほど以上に目を輝かせて語る先生方の姿が印象的でした。

ファシリテーター役の山守先生が、「嫌いだった・好きだだった教科とも、先生方の影響が大きいことが改めてわかりました。私たちが何気なく毎日子どもたちにかけている言葉が大きいですね」とまとめると、先生方も「本当だ」「そのとおりだ」と大きく頷いていました。

最後に「明日からの授業でがんばりたいこと」を一人一人短冊に記しました。

研修を終え、山守先生は、「先生方がとても協力的で、予想した以上に楽しそうに話してくれたので、とっても嬉しかったです。次回もがんばります」と手応えを感じていました。今後の梓川小の挑戦が楽しみです。

リーディングスクール 中山小学校

新たな問いを立て、歩みを踏み出す先生たち

これまでリーディングスクールとして、全校での「探究の学び」の実践をしてきた中山小学校。3年目を迎える今年度、「探究」をベースとした「インクルーシブの実現」「教科横断の学びへの挑戦」の2点をあらたな重点として先生方は決めだしました。子どもの願いを大切にした「心ゆく学び」の中で、すべての子どもが個性を輝かせながら確かな力を育む学びの実現を目指します。

研究のスタートにあたり、先生方全員が「風越学園岩瀬校長先生に学ぶ学級づくりワークショップ」に参加し、すべての子どもが安心して互いのコミュニケーションを深められる学級づくりのあり方を学び、まなざしを共有しました。

そして5月12日、2つの研究グループが、それぞれの公開授業の構想の検討をしました。それぞれの授業者の先生が語る「願い」や子どもたちの様子を踏まえ、先生方がフランクに対話を重ねながら授業づくりを行う「チューニング」のスタイルが中山小では定着しています。「教師が余計な一言を言っちゃうと『探究』じゃなくなっちゃう…」というつぶやきなど、子どもの意識を大事にして授業に創りたい!というスタンスが先生方に共有されているのが感じられます。

このように新たな「問い」を設定し、さらなる「探究」の歩みを踏み出す中山小学校の先生方です。

学びの改革リーディング校 丸ノ内中学校

生徒とともに歩む忠恕の時間

昨年度、丸ノ内中学校では「忠恕の時間(総合的な学習の時間)」を中心に、生徒が自らの興味・関心から問いを立て、課題を設定し、仲間と協働しながら調査・分析を行い、思考を深める姿が見られました。こうした活動は、生徒一人ひとりの学びを深めるだけでなく、他者や社会へのまなざしを育む貴重な機会にもなっていました。

一方で、昨年度までの様子から、興味関心をもとにテーマを決めたものの、調査の方向性が定まらず、インターネット検索に終始してしまうグループもありました。そうした様子を受け、担当の先生はそのグループが、なぜそのテーマに取り組んでいるのかという原点に立ち返りながら、どのような「問いかけ」が効果的かを模索しました。後日、先生の一言が生徒の探究活動のきっかけとなり、活動が大きく動き出しました。

この経験から、教師による「良質な問い」は、生徒の探究的な学びを支える重要な要素であることが改めて実感されました。また、教師自身が生徒の興味関心や活動内容を理解し、見通しをもって関わることの重要性も再認識されました。

そこで、今年度の第1回職員研修では、生徒のこれまでの姿や取り組みに加え、PPDACサイクル(Problem・Plan・Data・Analysis・Conclusion)を意識しながら、生徒の興味・関心から問いを立て、課題を設定し、データに基づく探究を進める視点を共有しました。続く第2回の職員研修では、探究活動の中でも特に難しさを感じやすい「問いを立てる」場面に焦点を当て、教師自身が生徒の思考のプロセスを追体験する機会としました。

今後も、これまでの取組から見えてきたことを生かし、職員研修を有効に使って、生徒の学びを支援していきます。

生徒の「問いづくり」の思考をたどる先生方

生徒の「問いづくり」の思考をたどる先生方

令和7年5月12日更新

リーディングスクール 並柳小学校

先生方の「小さな一歩」がつなぐ探究の輪 ~並柳小WS~

並柳小学校では、4月16日の教職員ワークショップ(以下WS)に続き、5月9日に第2回WSを開催しました。前回のWSで先生方一人ひとりが掲げた「小さな一歩(プチチャレンジ)」をふり返った後、改めて「探究的な学び」について考えました。

グループワークでは、「探究的な学びとは何か」をテーマに、子どもの主体性を大切にし、知識を「教え込む」のではなく子どもに「伴走する」、答えを提示するのではなく「問いを広げる」、そして子どもの試行錯誤を温かく「見守る」ことの重要性が共有されました。

WSの最後には、先生方一人ひとりが今後の具体的な「小さな一歩(チャレンジ)」を考え、それを記入したカードをみんなで見合いました。「子どもの失敗を見守る」「子どもの『なんで?』に寄り添い、発想をいかす」「知る喜び、感動のある授業を創る」「児童理解を深め、効果的な助言を目指す」といった具体的なチャレンジが書かれ、子どもの主体性を尊重し、学びの質を高め、教師自身も成長しようとする前向きな姿が見られました。

子どもたちの「なぜ?」「どうして?」という知的好奇心を大切にし、主体的な学びを支えるために、今後も授業研究や教師自身の探究プロジェクト等を通じて、学校全体で探究的な学びを進めていく並柳小学校です。

リーディングスクール・アソシエイト校 筑摩小学校

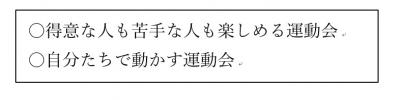

運動会をみんなでつくろう!

今年度からアソシエイト校としてさらなる歩みを進めている筑摩小学校。今年度は「子どもたちの主体性を育てる授業づくり」をテーマに、「自由進度学習」「フリースタイルプロジェクト」のさらなるシンカに加え、運動会や音楽会などの「学校行事を子どもたちとつくろう」プロジェクトを始動しました。

このプロジェクトに向けて、教務主任の北野先生が、3月に3年生~5年生の子どもたちに概要を説明し、募集をしたところ、「自分からやってみたい」と11人のメンバーが集まりました。そして「今までより楽しい運動会、みんなでつくる運動会にしたい」という願いを共有し、次のように運動会の目的を決め出しました。

4月下旬のプロジェクト会議では、この目的に向かい、形式的になりがちな「開会式、閉会式」をもっと楽しくしたいと、お互いのアイディアを出し合いました。「開会式で集まったら、みんなでジンギスカンなどのダンスを踊ったら楽しいんじゃないかな」「閉会式に、保護者の方へのインタビューを入れてみたらどうだろう」などのアイディアがいくつも出されました。今後は、児童会にも協力を依頼し、委員会ごとの仕事分担を具体的に決めていく予定です。

本番は5月31(土曜日)。“みんなでつくる運動会”を目指した、子どもたちと先生方との挑戦が続きます。

リーディングスクール・アソシエイト校 清水中学校

一人一台端末を活用した授業づくり研修

「子どもの自己決定を促す授業づくり」を全校研究テーマに据えた今年度のスタートにあたり、文部科学省学校DX戦略アドバイザー事業企画調整委員長の東原義訓先生(信州大学名誉教授)をお招きして、職員研修が開催されました。

東原先生からは、清水中学校が目指す「自律を育む学校」はまさに、これからの未来を生きる子ども達にとって大切な方向であることを価値づけていただきました。変化の激しい不確実な社会の中で、学びを通じて自分の人生をかじ取りし、社会の中で多様な他者と共に生きる力を育むことは、一人ひとりが自律することに他ならないと教えていただきました。

さらに、自律を育むための授業改善の視点も示されました。学びを主体的に調整できる学習者を育むためには、多様な他者との対話や協働をとおして新たな価値を生み出すことが大切であること。単に対話の場を設定するのではなく、一人一台端末を活用した対話のレベルを意識した授業づくり(写真参考)を進めることを教えていただきました。

研修後にある先生は、対話のレベルを意識することで、ねらいをより明確にした授業づくりができそうだと語られました。早速、翌週には、問いやグループ編成等など授業構想を練り直して実践されました。

子ども達にとってよりよい授業を追求し続ける清水中学校の先生方です。

令和7年4月28日更新

リーディングスクール 旭町小学校

「ゆる研」の魅力に迫る

今年度リーディングスクールとなった旭町小学校では、先生方が主体的に楽しむ研究活動「ゆる研」が始まりました。研究主任の金宇先生にお話を伺いました。

Q: 「ゆる研」とは、どのような研究活動ですか?

「ゆる研」は、先生たちが共通の課題や願い、「やりたい!」という熱い思いで集まり、グループを作って研究を進める場です。与えられたテーマではなく、自分たちのペースで繋がり、楽しみながら、ゆるく、でも深く、研究を掘り下げていくことを目指しています。

Q: 今年度は、どのようなグループが活動していますか?

今年は、「プロジェクト活動グループ」「学びとくらしをデザインできる子どもと教師の授業づくりグループ」「対話やトライ&エラーを大切にできる子どもと教師の学級学年づくりグループ」の3つが発足しました。

Q: 4月9日の「ゆる研びらき」は、どんな様子でしたか?

自己紹介アイスブレイクで和やかに始まった後、グループごとに分かれました。これまでの実践をふり返り、自分の課題や願いを共有。模造紙や付箋も活用しながら、今年度の研究計画について話し合いました。

Q: 先生方の反応はいかがでしたか?

最初は少し緊張気味だった先生方も、次第に笑顔や笑い、時には拍手も生まれ、活発な意見交換がなされました。気づけば予定時間を超えるほど議論は白熱し、先生方の「子どもたちのために、もっと良い教育をしたい!」という熱意が伝わってきました。最後には、各自Googleスライドで気づきや感じたことを記録するリフレクションタイムも設け、静かに自分と向き合う時間も大切にしました。「ゆる研」の素晴らしいスタートを切ることができたと感じています。

終始笑顔で、熱く語る金宇先生の姿も印象的でした。さあ、旭町小学校の先生たちの「ゆる研」が始まりです。

リーディングスクール 岡田小学校

「のびのび・わくわく・どんどん」を目指して

岡田小学校は今年度より、リーディングスクール実践校として、「子どもが主人公」の学校づくりへの歩みをスタートしました。岡田小学校の学校づくりのテーマは「のびのび表現・わくわく学び・どんどんチャレンジ」。これを子どもたち、先生たちみんなで共有して、毎日の取組を重ねていきます。

岡田小の研究で大事にしているのは、先生たちも「のびのび・わくわく・どんどん」学ぶこと。「先生たちも探究的に学び、お互いに聴きたいことをどんどん聞き合える、そんな研究をめざしたい」と研究主任の伊藤先生は語られます。そのために、先生方のコミュニケーションの機会をたくさん位置付けています。4月の重点研究会は、先生たちが「自己課題」について、思いを語り合うことからスタートしました。グループを組み替えながら交流を重ねる中で、話し合いが一層活発になり、先生方の「問い」がぐんぐん深まり、具体的になりました。

さらに、4月22日に行われた市の研修「学級づくりワークショップ」(講師:軽井沢風越学園 岩瀬直樹先生)には、すべての先生が参加し、3時間たっぷり楽しみながら学びました。「例えば『リワイヤリング』といえば、先生たちみんなが『あの感じ!』とイメージと実感を共有し実践に活かせるなど、全員の『共通言語』ができたことが大きな成果でした!」(校長先生)

岡田小学校の先生方は研修意欲も旺盛です。松本市の教職員研修には前述の「学級づくりWS」以外にも全部で50回の研修にエントリーされました。職員室におかれた「研修計画」冊子には先生方の貼られた付箋がびっしり。

「のびのび、わくわく、どんどん」を目指し、「主体的な学び」に踏み出した岡田小学校の先生方です。

令和7年3月24日更新

リーディングスクール・アソシエイト校 開明小学校

1年間の学びを語る先生方

2月19日、開明小学校では、先生たちによる「1年間の学びのアウトプット」を実施しました。

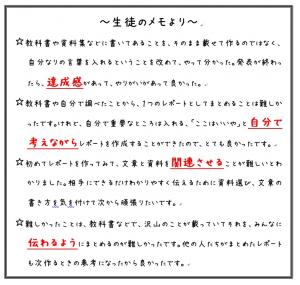

先生たち一人一人が、願う子どもの姿「『学び』を楽しむ子ども」を目指して設定した自己の課題に一年間取組んできた、その学びのあしあとを、各ブースでアウトプットしました。

会場には、開明小の先生方のほか、保護者・地域の方も参加され、先生方の「学びの語り」に耳を傾けました。参加された先生たちは「本当に楽しかった!」と口々に話されます。

初めて「単元内自由進度学習」に取組まれた柏原先生は「どの子も生き生きと学び、理解度を高めました」とその手応えと「ひとり一人の学びのよさがよく見えるようになりました」とご自身の子ども観の変化を語られました。

また、「子どもたちの自己肯定感を高めたい」という自己課題に取組んできた保科先生は「今では子どもたちがそれぞれの方法でアウトプットを楽しむようになりました」と子どもたちの成長を話され、また「先生たちに相談する機会が増えました」と、学び合い、支え合う開明小の先生たちへの感謝も語られました。

このような開明小の研究推進を担ってきたのは、研究主任の横澤先生、教務主任の武田先生、研修主任の下平先生。いつも相談しながら「先生方の学び」づくりを進めてこられたということです。

「先生たちが小さな『困った』を迷わず口にし、相談し合える雰囲気ができたのが大きな収穫です。」「子どもたちが様々な場面で失敗を恐れずに、主体的に挑戦するようになりました。」「『私たち成長したでしょう?』という子どもの声を嬉しく聞きました」と、それぞれの「確かな手応え」をお話しされました。

「決して、うまくいったことばかりだったわけではありません。」と、横澤先生。「でも、悩みこむたびにみんなに相談し、助けてもらいながらやってきました。」

ご自身の、そして先生方の「学び」を豊かに語られる先生方。それぞれの先生方の胸に、価値ある学びの物語が確かに刻まれた開明小学校の1年であったことが、お話から強く伝わりました。

リーディングスクール 清水中学校

話すことだけではない、新たな方法による表現力の育成

「表現力が育つ~すべての活動を通して~」を全校研究テーマに据え、表現することについて生徒も教師も共々に意識をして取り組んできた清水中学校。今年1月のアンケートでは、「学級の活動の中で自分の表現力を生かした活動ができているか」という質問に肯定的に回答した生徒の割合は、9月よりも13.4%増え、8割を超える生徒が肯定的に回答しました。表現することを意識している生徒が増えてきた一方で、自分の意見を言う勇気がないという生徒もいる現状も把握しました。学級・学年・全校での様々な活動において、多様な意見にふれた上でよりよい合意形成をしていくことが欠かせません。

そこで2月の校長講話では、話す・聞くだけではない新たな意見交流の在り方として、全クラスでクラウドによる同時共同編集機能を用いた活動が取り入れられました。はじめに、校長講話を聞いて感じたことをスプレッドシートに入力しました。次に、1人の入力に対し複数の級友が「なるほど」と思ったことや友達に聞きたいことを入力しました。写真は、あるクラスでの意見交流の場面です。席が近い4、5人のグループで話し合っていましたが、クラス全員のコメントがリアルタイムに更新されていく画面を見ながら、席が離れた級友の意見も取り入れながら話し合っている姿です。

終了後、別のクラスの先生から、「普段の授業や話合いでは発言が少ない〇〇さんですが、今日のこの1時間の最後に書いた記述では、最初に入力したものよりも記述量が3倍近く増え、内容もよく考えられているんです。」と生徒の姿を語っていただきました。同時共同編集機能の活用により、瞬時に多様な意見に触れること、そして、瞬時に級友からフィードバックが入ることにより、話合いだけでは見られなかった姿が確かにあったのだと言えます。

多様な表現方法によって、さらに清水中学校の生徒が成長していく場面に立ち会うことができました。

学びの改革パイオニア校 開智小学校

開智小の探究的な学び:子どもと教師が共に成長する一年

今年度は「子どもに委ねる探究」をテーマに掲げ、教師は伴走者として、子どもたちの主体的な学びを支えることに力を入れてきました。この一年のあゆみと来年度の展望について、探究コーディネーターの江口先生にインタビューしました。

「今年1年間、子どもに委ねる探究を大事にしてきました。その中で、先生方の意識が変わり、子どもたちの考えや思いを聞けるようになったことが大きな変化でした。先生方の変化は、研修会や普段の重点研究会などを通して、先生同士が話し合う機会を増やしたことで生まれました。お互いの考えを聞き合うことが大切だと改めて思いました。

具体的な変化としては、教師主導になりがちだった授業を、子どもたちの声に耳を傾けながら進めるようになった先生や、子どもたちの失敗も大切な経験として位置づけ、子どもたちの『やりたい』という気持ちを尊重するようになった先生など、様々な変化が見られました。先生方は、問いを意識するようになり、子どもたちに問いかけることで、子どもたちの主体的な活動の広がりが見られるようになりました。これらの変化は、研修会での対話だけでなく、授業公開や互いの実践を共有するチューニングなどを通して、先生方が互いに刺激し合い、学び合ったことが大きかったと思います。

来年度に向けては、S君のように『今年の探究は自分の好きなことができたから楽しかった』と、主体的に探究活動に取り組む姿や、異学年探究で、異なる学年の子どもたちがお互いの知識や考え方を共有し、アイディアを広げることができたことから、希望学年でテーマ別縦割り総合や学年総合を行いたいと考えています。」

江口先生は、今後も子どもたちの思いを大切にし、子どもたちに寄り添いながら、伴走する職員集団を目指し、校内研修のあり方も考えています。開智小学校全体で、子どもたちが「自他を認め合い、自分らしく学び続ける学校」を目指し、挑戦を続けていきます。

学びの改革パイオニア校 波田中学校

「全員が主役」の学校づくりを目指して ~ 波田中の挑戦 ~

波田中学校では、「全員が主役となる学校」を目指し、生徒と共に学びを創ることに取組んできました。今年度、初めてリーディングスクール・フェスに参加し、1年間の歩みを発表した横山先生と、研究主任の藤原先生に、その手応えを伺いました。

横山先生は、次のように話されます。「初めてフェスに参加し、その熱気に圧倒されました。他校の先生方が波田中の実践に関心をもってくださり、とても嬉しかったです。同時に、他校の取組みから学ぼうとする熱意もすごいと感じました。発表を通して、日頃からもっと視野を広げ、学校全体を見ていく大切さを実感しました。また、波田中は職員室の雰囲気も温かく、授業準備をしていると周りの先生方がアドバイスをくれるので、とても助かっています。先生同士が授業について語り合う姿を見ると、自分ももっとがんばろうと思えます。生徒たちも『自分たちで楽しんでやろう!』という意欲が強く、その姿勢に刺激を受け、私自身もさらにチャレンジしようという気持ちになりました。」

藤原先生は、この2年間の変化について次のように振り返ります。「今年度は、先生方の研修意欲の高まりを特に感じています。研究通信を読んでくださる先生が多く、『A先生の実践はすごいね。参考にしたい』『教材研究のヒントになった』といった声をいただくことが増えました。職員室でも生徒や授業について語り合う機会が増え、昨年度よりも校内公開授業を見に行く先生が多くなりました。また、今年度は小中連携の取組みがさらに進展しました。特に 10月末には、小学校の授業を自由に参観できる時間を設けたことが大きな成果となりました。同じ教科や学年の先生同士が気軽に声を掛け合い、波田小を訪れて授業づくりについて語り合う姿が見られました。来年度も授業を変えようとチャレンジする先生方を支えていきたいです。」

波田中では、今後も学年や教科の枠を超えた対話を大切にしながら、「全員が主役となる学校」を目指し、挑戦を続けていきます。

令和7年3月17日更新

リーディングスクール 開成中学校

開成中の2年間の歩みを振り返る(市教委担当者の視点から)

前回、2学年の「『総合的な学習(開成タイム)』発表会」を取材したWebページの結びに「開成中学校の2年間にわたるリーディングスクール事業を通した取り組み。その1つの区切りの姿として、大変印象深い光景でした」と記しました。

この2年間の取り組みは、大袈裟ではなく、開成中にとって『革命』と表現すべき大改革だったと感じています。長年にわたり「総合」では行事に関連した定型的な学習を主として行ってきた開成中が、『「教師が教える学校」から「生徒が学ぶ学校」へ』を研究テーマに据え、「探究的な学びとは?」を考えるところからスタートし、教科毎に「探究的な学び」に挑戦した1年目、「生徒が自らの学びをデザインする学校づくり」をテーマに据えて、「各教科における探究的な学び」を土台に「総合的な学習の時間」に一本の軸を通した2年目を経て、生徒自身が、「こういうことをやりたい」「こういう自分になりたい」を実現する学校が形づくられてきました。

冒頭に紹介した1月31日の開成タイムは、本当に印象深い光景でした。しかしそれは、あくまで1つの通過点であり、「開成革命」が3年目を迎える来年度はさらなるシンカが進むことでしょう。今の2年生が秋になって行う総合的な学習発表会では、いっそう、自由に、深く学ぶ子どもたちの姿がそこにある!そんな期待をしています。来年度も益々開成中学校から目が離せません!

1月31日の発表会の日、廊下には「『CIC』メンバー募集中」のポスターが掲示されていました。CICとは「Comfort Improvement Committee」の略で、2学年生徒会の「居心地向上委員会の略称です。

探究的な学びを通して、開成中学校の生徒の中に自治の精神が芽生え始めています。1月31日は、「授業」の中だけにとどまらず、自らの手で学校をよりよく変えていこうとしている生徒が育っていることを実感する機会にもなりました。

リーディングスクール 筑摩野中学校

ICT活用で協働の学び

昨年度から「協働の学び~対話を基盤とした授業づくり~」を研究テーマに4人グループでの学びに取り組んできた筑摩野中学校。一人一台端末もその学びに大きく貢献しています。

1年生の体育の授業では、「『切り返し』に詰まっている剣道の大切な要素とは何か?」という問いで学習が展開されていました。大切な要素を考え(意識)しながら、練習し、仲間とタブレットで撮影し合います。動画を見ながら、豊かに言葉を交わし合う生徒たちでした。

2年生の国語の授業では、「『走れメロス』とその基になった作品『人質』とはどこが違うのだろうか?」という問いで両作品の比較読みをしました。生徒たちは書き換えられた部分、書き加えられた部分を探し、スプレッドシートにまとめていました。資料をじっくり読み込む生徒、級友の記入した内容を見ながら考え込む生徒、級友と話し込む生徒、様々な学びの姿がありました。

ある授業では「学びの足あと」として、共同編集スライドの自分のページに授業で学んだことや振り返りを蓄積し、いつでも自分や仲間の振り返りを見ることができるようになっていました。一人ひとりが真剣に入力し、記入を終えると他の人の振り返りを時間いっぱい読んでいる姿が印象的でした。

一人一台端末を活用し、他者の意見に自由に触れ、そこから自然と対話が生まれる授業が、このように、あちこちの教室で展開されています。昨年度から筑摩野中学校全体で取り組んできた「対話を基盤とした協働の学び」はこれからも進化し続けていきます。

リーディングスクール・アソシエイト校 菅野中学校

アウトプットにチャレンジ

今年度、「協働」を学びのテーマに据え、「探究的な学びの実践」「対話を重視した授業づくり」に取組んできた菅野中学校の1年生。3学期の最後の参観日にこれまで取り組んできた「探究的な学び」の成果を保護者、生徒向けに発表する「アウトプット・デー」に挑戦しました。

会場には5つのブースを設けられ、学年のすべての生徒たちがグループごとに学びの足跡を、スライドを使いながら発表します。発表を聞いた保護者や生徒からは感想や質問などがフィードバックされ、会場全体が熱気に包まれました。

参加された保護者の皆さんはうなずきながら熱心に生徒たちの発表を受け止め、「こういう形の参観日がとてもよかった」「わが子がこんな(すばらしい)発表をするなんて、いつもの姿からは想像できませんでした。」といった感想も寄せていただきました。

発表をやり遂げた生徒たちからは「緊張したけれど、楽しかった」「発表に対して質問をしてもらったこと、それに応えられたことがうれしかった」「(質疑の)やりとりがうまくできた。自信につながった」という感想が聞かれました。

菅野中学校の先生方は、今年度の取組を振り返り、「生徒の自己肯定感をさらに高めたい」「『学び』に向かう気持ちを一層高めたい」といったあらたな「願い」を見出しています。1年間の取組の中で、それらが確かに育ちつつあること、そしてそれを実現するためのヒントをたくさん示してくれた1年生のアウトプット・デーでした。

令和7年3月10日更新

リーディングスクール 明善小学校

「子どもの学びを温かく支える」

明善小学校では、昨年までの園小接続期における子どもの理解や学びのあり方の研究から得た視点を大切にし、今年度は、中・高学年の学びを充実させたいと考え、「主体的に学び合う子ども」を研究テーマに据え取り組んできました。

「学びノート」の活用や生活科を中心にやりたいことをとことん取り組める授業づくり等、低学年期の学びのあり方を整理し中・高学年期の学びはどうあったらよいか研究を重ねてきました。それは、子どもに委ねることや子どもが自ら課題解決に向けて他者とかかわり自己調整しながら取り組む姿を大切にすることの意義を改めて考え、先生方が試行錯誤しながらこれまでの授業を見つめ直すことでもありました。

2年間のリーディングスクールの取り組みをとおして、子どもの学びを温かく支えるやわらかな雰囲気が広がっています。今後も、主体的な学習者である子どもを支える先生方の取り組みは続きます。

学びの改革パイオニア校 田川小学校

1年間の探究的な学びをアウトプットしました

田川小学校では、1年を通して探究的な学びを全校で行ってきました。2月の参観日では、1年間の探究活動の成果を発表する機会が設けられました。6年生の先生は学級通信で「参観日の発表会は、おうちの方に向けたものではありながら、実は発表者自身の学びの場とすることが第一目的です」と伝えています。

参観日に至るまで、子どもたちは、ポスターの作成、発表原稿の作成、発表練習など、様々な準備に取り組んできました。ポスターの内容や構成は、子どもたち自身で考え、それぞれに工夫を凝らしていました。グループによって、クイズを取り入れたり、劇をしたり、またはゲームを用意するなど、参観者に楽しんでもらえるよう工夫していました。5年生の先生は学級通信で、「参観日は結果ですが、このようにして創っている過程にも大きな学びがあります」と振り返っています。

参観日当日、子どもたちは、自分たちの探究活動のあしあとを、保護者やお世話になった地域の方に自分たちの言葉で思いを込めて伝えました。発表後には、保護者から多くの質問や感想が寄せられ、子どもたちは熱心に耳を傾け答えていました。4年生の参観日では、5 年生が保護者の後ろに座って参加し、感想を伝えたり、質問したりする場面もありました。 発表だけで終わるのではなく、双方向のかかわりも大切にしていました。

田川小学校の参観日は、子どもたちの1年間の学びのあしあとをアウトプットする場であると同時に、子どもたちの主体的な学びや協働的な学びを育む貴重な機会となっています。

学びの改革パイオニア校 波田小学校

~「まずやってみよう!」 多様性を受容する柔らかな学校へ ~

パイオニア校として「多様性を受容する学校づくり」に2年間取組んできた波田小学校。今年度も、子どもたちも、先生方ともに「まずやってみよう!」を合言葉に「やってみたいこと・挑戦したいことを実現できる学校」を目指してきました。

三輪校長先生は「学校が柔らかい雰囲気になり、自分たちがやりたいことに挑戦しようという機運を感じます」と話されます。「今日も1年生から6年生の有志20人程の子どもたちが、休み時間に『ありがとうコンサート』を企画し演奏会を開きました。会場の音楽室には大勢の子どもたちが演奏を聴きに詰めかけました。また、6年生のあるクラスでは、総合的な学習の時間のまとめとして、『松本市の魅力を発信しよう』とCanvaでチラシを何種類も作成し、近々電車で松本駅に行き、観光客に配布してくるそうです。このように自分たちのやりたいことを『まずやってみよう。失敗したらまたやり直せばいい』という姿がいくつも見らます。」と、子どもたちの姿を紹介いただきました。