本文

市長臨時記者会見 令和7年(2025)3月21日

記者会見の内容

令和6年3月21日 市長臨時記者会見

【資料1 女性と若者に選ばれるまちを目指して 令和7年度 松本市人事異動】

【市長】

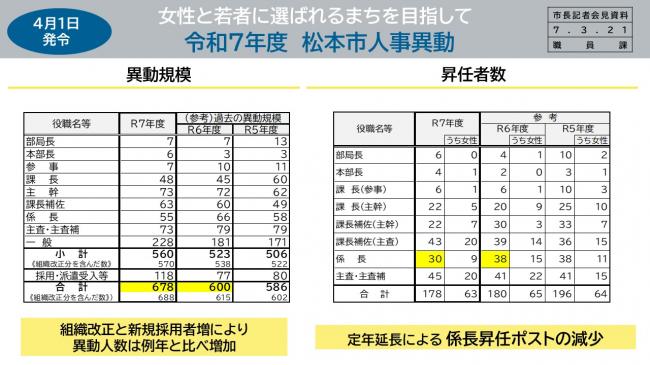

今日、内示しました4月1日発令の松本市人事異動について報告いたします。今回の異動規模につきましては、合計で678人です。資料1の左の表にお示ししたとおり一般と採用派遣受け入れなどが、ともに40人余り増えていますが、組織改正や新規採用者の増加により、例年と比較して異動規模が大きくなっております。

また、昇任者の数は、部局長が6人、本部長が4人となっております。係長が前年度よりも8人ほど少なくなっておりますが、これは定年の延長によって部課長経験者が、引き続き職員として働く場合に係長職になる中で、係長として昇任する方の数が全年度より減っているという状況です。

【資料2 令和7年度 松本市人事異動 部局長6人が昇任】

【市長】

今回、昇任する部局長につきましては、総合戦略室長の近藤潔氏が、引き続き総合戦略室長で部長級の扱いになり、総合戦略局局長となっております。また、秘書広報室長の大月強氏が、松本広域連合の事務局長に、DX推進本部長の宮尾穣氏が、環境エネルギー部長、廃棄物対策課長の徳永剣氏が、松塩地区広域施設組合事務局長、そしてアルプスリゾート整備本部長の遠藤隆政氏が、新設するスポーツ部の部長となっております。

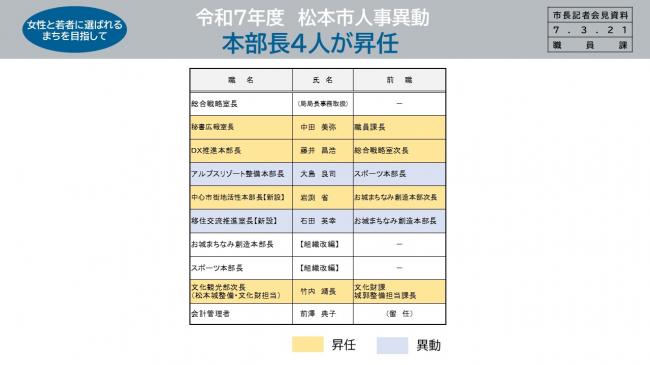

【資料3 令和7年度 松本市人事異動 本部長4人が昇任】

【市長】

次に、昇任する本部長は4人となっております。秘書広報室長に職員課長の中田美弥氏、DX推進本部長に総合戦略室次長の藤井昌浩氏、そして、新設する中心市街地活性本部長にお城まちなみ創造本部次長の岩渕省氏、さらに、文化観光部に新たに加わる文化財課と松本城整備課の担当課長として、文化観光部次長に竹内靖長氏、この4人が昇任いたします。

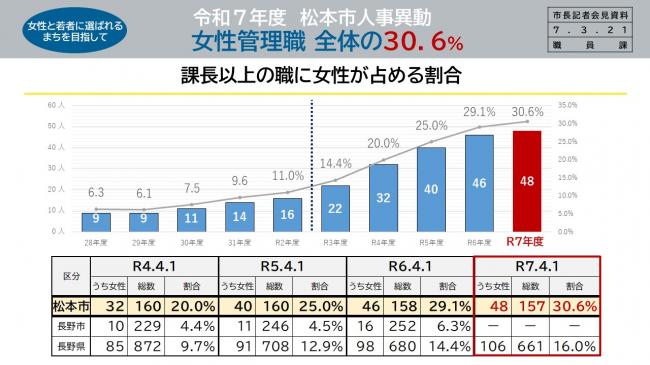

【資料4 令和7年度 松本市人事異動 女性管理職 全体の30.6%】

【市長】

今回の人事に当たりましては、女性と若手の登用を意識しました。女性管理職の比率30%を目標としてまいりましたが、今回、課長以上の管理職ポスト全体157人のうち女性が48人ということで、比率にして30.6%となり、初めて30%を超えた状況となっています。なお、長野県が先に内示をした女性の管理職比率も、過去最高で16.0%になったと報道されております。

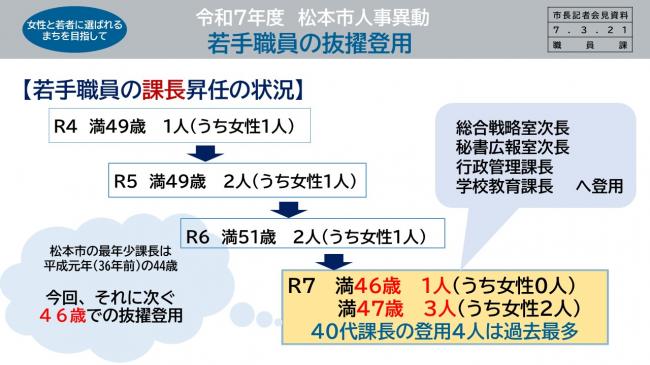

【資料5 令和7年度 松本市人事異動 若手職員の抜擢登用】

【市長】

もう一つの若手の登用につきましては、令和4年度以降の最も若い課長の年齢が、令和4年に49歳、令和5年に49歳、令和6年は51歳でした。過去をさかのぼると、今から36年前の平成元年に44歳の松本市の最年少課長が登用されており、今回はそれに次ぐ46歳の課長を1人登用しています。また、47歳の課長も3人登用いたしまして、40代の課長を合わせて4人登用するのは過去最多です。

以上、この4月1日からスタートする、令和7年度の松本市の人事異動について概略を説明いたしました。

【記者】

今回、初めて女性管理職の割合が3割を超えるということですが、改めて3割を超えることの意義と、4月以降どのような市役所を目指すのかお伺いします。

【市長】

全体の中での3割という比率が、どこから出ているのか申しあげますと、アメリカの社会学者が統計学的な手法に基づいて、マイノリティがマイノリティでなくなる必要最小限の比率が3割ということを提唱し、マイノリティの人たちがマジョリティの人たちと同等に、発言力や影響力を持つための一つの目安として、さまざまな場面で黄金の3割ということを提唱されてきました。日本において、ジェンダー平等の達成度を考えるときの一つの尺度にもなってきていると思っています。そうした中で、私が市長に就任をした5年前に、女性管理職の比率30%を目標として、これがジェンダー平等社会の実現を目指していく上で出発点になるという意識の下に段階的に女性管理職の比率を上げてまいりました。5年に渡り5回の人事異動を経て、今回30%以上となったわけですが、私たちが目指すのは公務員の人事制度上、年功序列を基本としながら性別に関係なく能力主義で人事を決めていくことですので、30%を超えたことでその環境が整ってきたと考えております。この5年間は、今回の課長職以上の比率だけではなく、その手前の課長補佐や係長につきましても、同様に女性の比率の底上げをしてきていますので、令和8年度以降も松本市の人事は、女性管理職の比率30%以上を継続的にしていく構造になっていくと考えております。男性、女性平等にさまざまな機会やチャンスを捉えて仕事をしていくことが、本来の姿だと考えておりますので、これによって松本市役所においてそのベースが整えられたと思っております。

その上で、松本市役所の職員の生き方や働き方にとどまらず、松本市役所からサービスの提供を受ける側の松本市民の皆さんにとっても、本来の男性、女性の両方の目線や考え方に基づいて実行されるサービス事業や政策に、より望ましい形に近づいていくことになると私は考えております。そして、これは職場や家庭、社会全体のさまざまな場面においても、そうした状況に近づけていくことが、松本市が目指すジェンダー平等社会の実現だと考えております。

【記者】

今回、数字目標としての3割がこれで到達となり、課長職以前の女性役職者の割合も引き上がってきており、構造的にも継続的に3割到達していけるだろうということですが、働き方の改善という意味で言うと、量的な部分と質的な部分の両面があると思います。例えば、働き方改善をこれから進めていくこともジェンダー平等をさらに推し進めていく上で非常に重要な視点になってくると思うのですが、3割に到達したことで、市長がこれからのジェンダー平等をさらに進めていくために向き合わなければならない課題は何だと捉えているのか、また、その課題を越えていくためにこれからどんな取り組みをしていこうとしているのかお聞かせください。

【市長】

一つは、女性側に対して向ける視線だけではなく、男性側に対して向ける視線が同様でなければならないと考えております。性別に関係なく能力主義で人事を決めていくためには、男性、女性それぞれ独身の方もいらっしゃいますが、カップル、夫婦として生活を送られている中で、家庭の役割あるいは家庭での仕事が、男性側と女性側ができるだけイコールの形にならないと、どうしても職場において、女性が家庭の役割を大きく背負いながら、なおかつ職場で男性と同じような立場を築いていくことは非常に負荷がかかります。そして、その負荷が大きいが故に役割を引き受けることを控えてしまうという傾向があると考えますので、職場においてもそうですが、家庭においての男性の役割と家事や育児の負担のシェアが、できるだけ行われる社会になっていくことが不可欠だと思っております。これは、若い世代、今の20代30代については、我々の世代に比べればかなり意識は進んでいて、ある意味カップルになるにあたっての基本的な考え方になりつつあり、そのことが一つのポイントになると思っています。そして、そのことを男性側が引き受けていくためには、今度は職場側で男性が育児休業を十分な期間取れるような環境や制度が、整えられていなければなりません。また、女性と同様に男性が職場において同じ立ち位置に立てるように、取り組んでいく必要があると考えております。

そして、今回のように松本市役所が率先してこうした状況を作っていけるのも、松本市役所という組織が大きいからだと思っております。もっと小さな組織、あるいは中小企業零細企業で推し進めていくには、まだまだハードルの高いところがあると思っていますし、それを実現するためには企業経営者の皆さんのマインドや、場合によって通常よりも費用が必要になるというところへの、何らかのサポートや後押しするための制度が必要になるのではないかと考えております。従って、まず松本市役所が率先して、男性側の働き方の是正にもつながる制度の導入や実施をしていき、中小零細企業も含めた民間企業の実態と、どうしていけば自分たちも踏み出せるのかということの把握をして、それに基づいて必要な政策予算の遂行をすることが、必要になってくると考えております。

【記者】

今の質問に補足でお伺いします。市役所で導入、実施していきたいというのは、男性側の育児休業の取得についてということでしょうか。

【市長】

育児休業については、現在、取得自体は相当な数の男性が取得するようになりましたが、その取得の期間ということになると、本来であれば何日間、何カ月間取りたいけれど、長期の期間で取得すると職場にしわ寄せが行ってしまう、あるいは自分のキャリアアップを考えたときにちゅうちょするという現実が見えております。制度自体は基本的に制限していませんが、十分な期間を取得できるように、それぞれの職場環境、あるいは上司の意識などの面で、松本市役所全体で長期に育児休業を取る職員が出たときのサポート態勢を、人事当局が考えて制度化していく必要があると思っております。

【記者】

今のお話の中に民間企業への言及もありましたが、どうしたら伸ばしていけるかというのは、男性の育児休業に限った話ではなくて、女性管理職をどう増やせるかという視点でということでしょうか。

【市長】

その視点も当然入ってくると思います。ただ、先ほど申しあげたように、企業規模や従業員数の実態に即した形のものを考えていかないと、机上の空論になっては意味がないと思いますので、そのあたりは令和7年度の人権共生課の大きなテーマとして取り組んでいきたいと思っております。

【記者】

いうなれば、広く民間企業でもジェンダー平等を推進していけるように後押しをしていくということでしょうか。

【市長】

それは大きなテーマとして取り組んでまいります。

【記者】

課長級以上の女性が占める割合が30%以上ということですが、部長級以上の女性の占める割合が、なかなか上がってこない点についてはどうお考えでしょうか

【市長】

先ほど、係長、課長補佐の話もしましたが、少しずつ女性管理職のベースを上げていく中で、まず、いわばピラミッドの一番上の部分を厚くするということに段階的につながっていくものということが認識としてあります。また、ポストの数は決まっておりますので、退職するタイミングも関連すると思っております。実は、今年は部長級の退職は4人となっておりまして、来年は部長級が10人役職定年の年齢を迎えます。私の見通しとしては、来年はこの部長級に女性の比率を上げるタイミングになると見ております。

【記者】

具体的な比率の目標はあるのでしょうか。

【市長】

部長の人数は15人で、そんなに多くはないので、比率というよりも実数をしっかりと積み上げていくことが大切だと思っております。

【記者】

女性管理職の割合を段階的に上げられてきたということで、個人的にだいぶ無理をされたのではないかという心配もあるのですが、適材適所に女性管理職を置く中で、市長の方で配慮された事がありましたら教えていただきたいです。また、管理職は大変な仕事なので望まれない方もいると思うのですが、望まれない方に対してもヒアリングなどの配慮があったのかどうか教えてください。

【市長】

まず後半の質問の方からお答えします。当然ですが、それぞれの本人の意向を無視して、あるいはそれに抗って課長以上の職についてもらうことはしてきていないつもりです。私の判断するその手前の段階で、各部長、管理職への登用の意向の確認を取った上での人事です。

前半の質問につきましては、女性管理職の割合がなだらかに上がって来ていたときと、急に上がってきたとき、これが全く同じ状況で進んできたとは思っておりません。なだらかに上がって来ていたときは、本来女性が人数的にはもっとたくさんいたにもかかわらず、ポストの割り振りは非常に少なかったということですので、そこに潜在的な不満や、あるいは声にはならない声が女性の中にあったことは容易に想像できます。その中で、男性が9割を占めることが当たり前だということに、どこか慣れていたというのが、当時の組織文化だったと思います。それを急激に変えることになりますので、なだらかな変化に慣れている人たちや、当たり前だと思っている人たちの中には、当然一定の軋みは生じたと思います。また、特に女性側に立っても、令和3年度、4年度を振り返ったときに、先ほど申しあげたような事前プロセスの中で、管理職に就くことを望まないという声を聞くケースがありました。

当然、希望をしない方以外の中からということで人事を考えるわけですが、その人数は令和5年度に25%の4分の1になり、そして30%に到達できたときに、先ほどの黄金の3割、つまりマイノリティがマイノリティでなくなっていくという感覚とともに、一定の軋みの中の女性から聞こえてくる部分は小さくなってくると思います。そして、今度はマジョリティの男性側も、本来あるべきことはなだらかな変化の時代の方だったのか、それとも急な変化をした今なのかということが、この2、3年の中で市役所の中の意識のシフトが起きたと私は大きく捉えております。

【記者】

若手職員の登用についてお伺いします。課長の登用が4人ということですが、それぞれのポストに登用したことの意図と、どういったことを期待されて登用したのでしょうか

【市長】

繰り返しになりますが、公務員の人事は制度上、年功序列を基本とすることになります。私の前職NHKも準公務員的な組織でありましたが、霞が関以上に年次主義というものは非常に強固なものがありました。年次が一つ違うと逆転人事は基本的には行わずに、同期の中で昇進に差がつく年次を後ろに持っていき、できるだけ横並びにして、ある段階になったら差をつける。そして、逆転はできる限りやらないというものが、大きな日本の企業、組織文化としてずっと続いてきました。そのベースとなったのは新卒一括採用で、定年までは基本的には転職をせずに働く人たちが大多数であり、従って中途採用も少ないという企業、組織文化がある中で続いてきたものだと思っております。それが今、雇用の流動化、転職をもっと前向きに捉えてやっていこうという方向に雇用環境が変わりつつあり、松本市役所についても、もちろん大学卒業後すぐ志望する方々も一定程度いらっしゃいますが、比率で言うとセカンドキャリアとして第2、第3の職場として松本市役所を選ぶ方が増えています。

従って、従来の年齢による昇進の尺度が、一つでは極めて能力実績を反映しにくいという状況になってきています。そこで、今松本市としては中途採用をした人たちの最初のステップアップにかかるまでの年次を短くすることなど、さまざまな人事制度改革を進めています。その一つの着地点として、課長に昇進する年齢がかつては50歳に張り付いていましたが、そもそもの昇進の仕組みやスピードが、複線化したり弾力化したりしていくと、課長の年齢に対してももう少し実力主義の部分の要素を増やして対応することが、個人にとっても組織にとってもプラスだと考えております。今回の満46、歳47歳という年齢の課長の登用は、30数年前までさかのぼらないと事例がありませんが、若い課長の昇進も今申しあげた大きな採用昇進構造の変化の中で、生まれてきたものだと捉えていただきたいと思います。その上で、今回登用した総合戦略室次長、秘書広報室次長、行政管理課長、学校教育課長、それぞれ全てのポストに意味があるわけですが、より中枢的なポジションを経験してもらうという意図も込められております。

【記者】

年々、女性管理職の割合が増えてきている傾向がありますが、増えたことによる効果や変化は、これまでどのくらいのスパンで、どのように評価されてきたのかを教えてください。

【市長】

数値的な効果測定というような手法はとっておりません。おそらく、女性管理職の割合30%が定着してきたときに、そうしたことも必要になってくると思っております。また、先ほど申しあげた、市民サービスあるいは政策事業の中身が、どこまでどう変わったかということについては、1年2年で分かることではないと思っておりますので、これから私たちも見極めていきたいと思いますし、第三者的な見方で、松本市役所は他の市役所と比べてこう変わったよ、こう違うよというようなご指摘を受けていくことになると思っております。その上で、これもまだ人事担当の印象論だったり、あるいは私の印象論だったりしますが、やはり均一的で画一的なものの考え方がいい意味で少し緩んできて、多様化、多元化ということに組織文化が向かいつつあるのではないかという手応えは感じております。

【記者】

組織改編についてお伺いします。組織改編した目的と、職員に期待することを教えていただきです。とりわけ、新設した中心市街地活性本部についてお願いいたします。

【市長】

人事異動ではなく、組織改編の部分でということでしょうか。

【記者】

はい。お願いします。

【市長】

今日、全てご紹介しているわけではありませんが、新たに部としてスポーツ部を、本部として中心市街地活性本部、移住交流推進室を新設して、松本市が重点的に取り組むべき政策課題に即した組織改正を行ったつもりです。転換点にある中心市街地の再設計、再活性や、数年続いている人口の社会増をより確かなものにしていくために、外国住民の皆さんも含めた移住交流の推進を組織改変の中心に据えて、これまで教育委員会に所属していた松本城城郭整備関連、文化財関連を文化観光部に移設して、歴史文化資産の保全や活用は、松本城から博物館が所蔵するものまで包括的に対応していく体制を整えた形となっております。

【記者】

ダイバーシティの観点でお伺いします。ダイバーシティは今民間企業にとって重要な課題であり、一部ではそれに乗り遅れることで、市場の競争に負けていくだろうという指摘や、選別されていくのではないかということが言われています。

今、松本市役所でジェンダー平等の推進ということで、女性管理職の登用が進んでいますが、持続可能な自治体という観点で考えると、例えば住み続けてもらう、あるいは一度出ていって戻ってきてもらうときに、このジェンダー平等の推進が、どのような意味を持つテーマになってくるのか、この点市長はどのようにお考えでしょうか。

【市長】

今の質問の最初の方で触れられたのは、反DEIのような状況が出ていることを踏まえてということでしょうか。

【記者】

民間企業でも、ジェンダー平等を大事なテーマとして進めており、結果的に多様性というものが民間企業の活力を生んで力になり、それがサービスになっていき、その先に市場で生き残っていく社会が出来上がっているという趣旨です。

【市長】

分かりました。今、日本の企業がダイバーシティを重視するということを、企業経営の柱の一つに据えて変革をしてきていると思います。一方で、アメリカのトランプ政権がそれに対する反動的な方向性も打ち出していて、アメリカの企業の中にはダイバーシティあるいはエクイティやインクルージョンに、拘りすぎることはやめるというように、方針の見直しなどが世界的には進んで来ています。ただ、日本の場合は、特にジェンダーについてはその揺り戻しが起きるところまで、まだ全く行っていないと思います。アメリカにおいて、30%、40%といった状況の中から行き過ぎではないかという動きが出ていますが、日本の場合はジェンダー・ギャップ指数118位というぐらいに、このジェンダーの問題については前近代的な状況がずっと続いていて、今はそれを最低限30%というところまで持っていく過程だと考えていますので、このことによるプラスとマイナスの相対でいうと、私は圧倒的にプラスが多いと思っております。従って、松本市の職員募集という観点においても、女性はもちろん男性も含めてポジティブな取り組みとして受け入れていただけると思っております。

そして、これから松本市役所が先頭に立って、そうしたことを企業や地域に広げていくこと、メッセージを伝えることだけではなく、実際の行動や結果として示すことができれば、女性と若者が東京都などの大都会に目を向けて、実際にそちらの方に惹きつけられていくという現状に少しでも歯止めをかけて、大都市と松本市を生きる場所、働く場所、子供を育てる場所として、しっかり比べる対象になってくると思います。そのベースは、このジェンダー平等社会の実現にあると思っております。

【秘書広報室】

以上をもちまして、市長臨時記者会見を終了します。

※この内容については、重複した言葉遣いや、明らかな言い直しがあったものなどを整理した上で作成しています。