本文

市長記者会見 令和7年(2025)2月25日

記者会見の内容

令和7年2月25日 市長定例記者会見

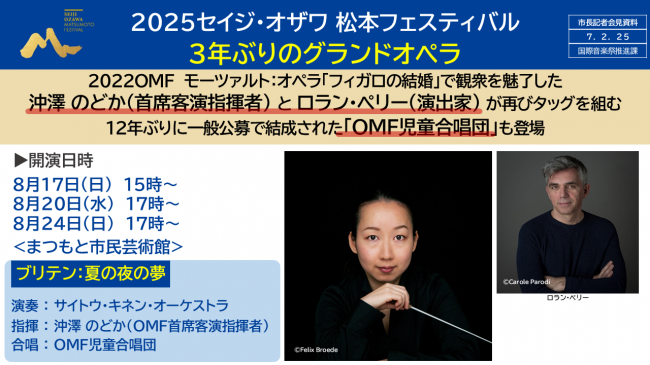

【資料1 2025セイジ・オザワ松本フェスティバル 3年ぶりのグランドオペラ】

【市長】

2025セイジ・オザワ松本フェスティバルのプログラムが決定いたしましたので、発表させていただきます。まず3年ぶりとなりますグランドオペラにつきましては、3年前にオペラ「フィガロの結婚」でコンビを組みましたOMF首席客演指揮者の沖澤のどかさんと、演出家のロラン・ペリーによりますブリテンの「夏の夜の夢」を公演いたします。8月17日、20日、24日の3日間公演を行います。ここでは、12年ぶりに一般公募をするOMF児童合唱団も、併せて登場することになっています。

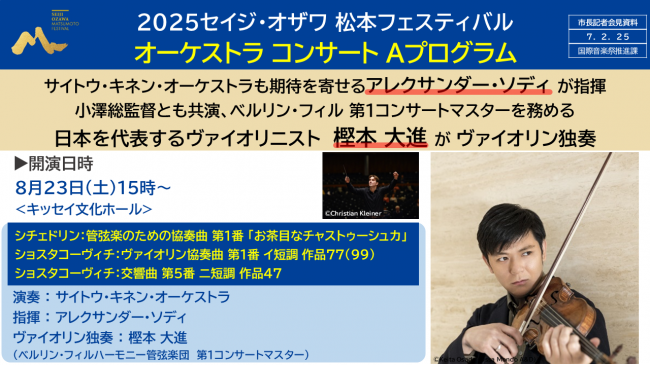

【資料2 2025セイジ・オザワ松本フェスティバル オーケストラコンサートAプログラム】

【市長】

オーケストラコンサートAプログラムにつきましては、指揮者がアレクサンダー・ソディで40代の若手であります。またベルリン・フィルの第1コンサートマスターを務め、日本を代表するバイオリニストの樫本大進さんがバイオリンの独奏を行い、管弦楽のための協奏曲や交響曲をサイトウ・キネン・オーケストラとともに演奏をするプログラムでございます。

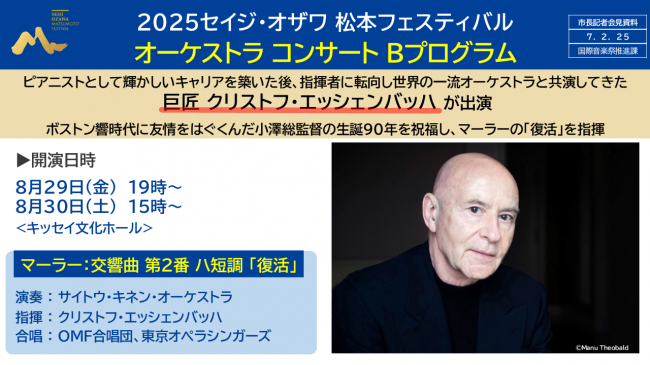

【資料3 2025セイジ・オザワ松本フェスティバル オーケストラコンサートBプログラム】

【市長】

さらにBプログラムにつきましては、ボストン交響楽団時代に小澤征爾総監督と友情を育んだとされますクリストフ・エッシェンバッハが指揮を執って、マーラーの「復活」を演奏することとなりました。サイトウ・キネン・オーケストラとOMF合唱団が公演を行うものでございます。

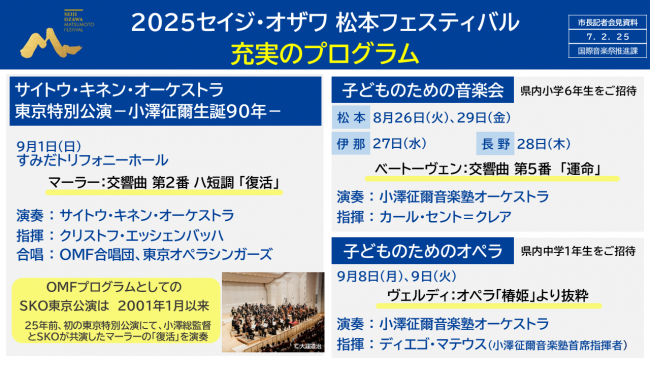

【資料4 2025セイジ・オザワ松本フェスティバル 充実のプログラム】

【市長】

またクリストフ・エッシェンバッハのマーラーの「復活」につきましては、翌9月1日に東京での特別公演も行うこととなりました。OMFプログラムとして、サイトウ・キネン・オーケストラが東京で公演をするのは、2001年以来の25年ぶりとなります。このほか子どものための音楽会、子どものためのオペラでは、それぞれベートーヴェンの交響曲第5番「運命」とヴェルディのオペラ「椿姫」を予定しています。

【資料5 2025セイジ・オザワ松本フェスティバル 公式公演・教育プログラム】

【市長】

2025セイジ・オザワ松本フェスティバルは、8月11日の山の日にOMF室内楽勉強会でスタートして、グランドオペラ、そしてオーケストラコンサートA・Bプログラムと公演し、9月9日までのおよそ1カ月となります。チケットの販売開始は、6月14日からでございます。

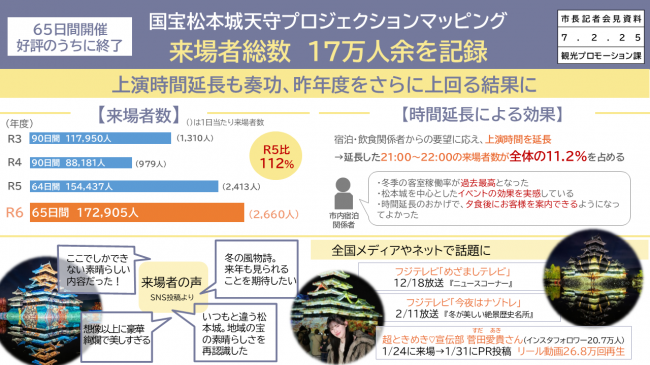

【資料6 国宝松本城天守プロジェクションマッピング 来場者総数 17万人余を記録】

【市長】

次に、先週の日曜日(2月16日)まで開催をしていました国宝松本城天守プロジェクションマッピングについてです。今シーズンの来場者の総数は17万2905人となりまして、前のシーズンに比べて1万8千人ほど多い方々に来場いただきました。前の年に比べて12%増えています。今年は、昨年まで午後9時までとしていた開催時間を午後10時までに延長しまして、延長した午後9時から10時までの来場者数が全体の11%余りを占めたということで、時間延長による効果があったと考えております。市内の宿泊関係者の皆さんからは、冬の客室稼働率が過去最高になったといった声や、松本城のイベントの効果を実感している、さらには夕食後にお客様を案内できるようになって良かったといった声をいただきました。レーザーマッピングやプロジェクションマッピングはコロナ禍でスタートをし、これで4年となったわけでありますが、会を重ねるごとに宿泊事業者の皆さん、また飲食事業者の皆さんへの効果というものは、それぞれ着実に出ていると考えております。また次のシーズンに向けて、より大勢の皆さんに楽しんでいただける工夫を検討していきたいと思っております。

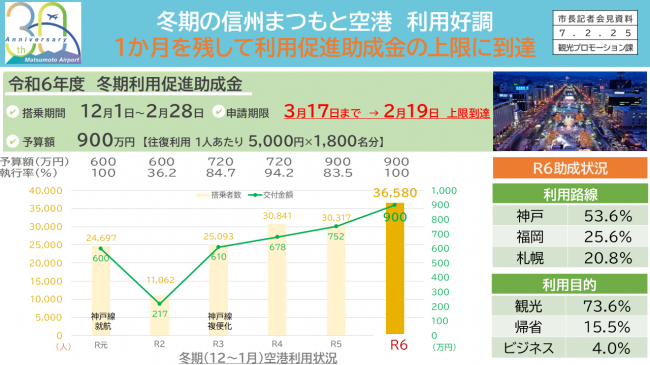

【資料7 冬期の信州まつもと空港 利用好調 1か月を残して利用促進助成金の上限に到達】

【市長】

3点目は、信州まつもと空港の冬の利用を促進するための助成金についてであります。冬期利用促進助成金は、往復の利用で1人当たり5千円の助成という制度で、平成16年から行っております。令和6年度につきましては、予算額が900万円で12月1日搭乗分からスタートいたしました。予定では、来月(3月)17日までの期間で利用をしていただくことになっておりましたが、先週(2月)19日に900万円分の予算額に到達をいたしました。執行率が100%に達したということでございます。こちら(資料7)の緑色の折れ線グラフは、予算額が600万円の時から今回の900万円までの執行率を踏まえた交付金額の合計を表しているものでございます。今年度は満額執行ということで、900万円の予算を消化したわけでありますが、黄色の棒グラフは12月と1月の2カ月の期間において、信州まつもと空港の搭乗者を3路線合計で示した数でございまして、今年度は3万6580人の皆さんに利用をいただいております。助成金の交付金額に比例するような形で搭乗者数も伸びており、2カ月間に限りますと令和5年度から6年度にかけて20%の伸びとなっております。利用路線では、神戸空港が半分以上の54%を占めております。また利用目的では、全体の4分の3を観光目的が占めております。こうした数値を見ますと、助成金の効果は一定程度出ていると考えております。

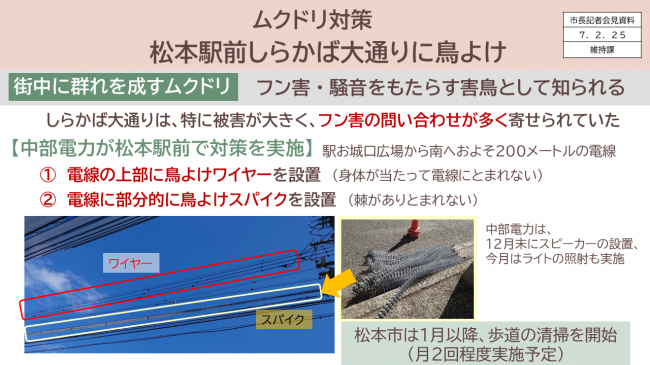

【資料8 ムクドリ対策 松本駅前しらかば大通りに鳥よけ】

【市長】

最後にムクドリ対策についてご報告をいたします。松本の中心市街地において、ムクドリが駅前やあがたの森公園にかけて、断続的にフン害や騒音の被害をもたらしております。今年の年明け以降、最も目立った被害が出ていましたのが、松本駅のお城口広場から南へおよそ200メートルのホテルが並んでいるところで、この電線にムクドリが集中しておりました。フン害などについて対策をとってほしいと、松本市や電線を管理する中部電力に対して多く寄せられておりました。これを踏まえまして、これまでも中部電力がさまざまな対策を実施してきておりますが、先週の(2月)21日に、主に電線周辺で2つの対策、さらにはライトの照射を実施いたしまして、3連休はおおむねムクドリが姿を消す状況になっていると報告を受けました。中部電力が取った対策は、(資料8の写真は)少し見にくいと思いますが、左側の写真の白く囲ったところが電線にあたる部分であり、電線の少し上の赤く囲っているところに新たにワイヤーが張ってあります。ムクドリが電線に止まると必然的に体がワイヤーに接触し、止まりにくい状況になるのが対策1の部分であります。そして対策2につきましては、こちらの(右側の写真のような)トゲのあるスパイクを白く囲った電線の部分に設置することで、ムクドリが電線に止まりにくい状況を作ったということであります。それに合わせてライトの照射なども実施したことで、週末から3連休にかけては、ムクドリの姿が見られなかったという報告でございます。松本市としてもフン害を踏まえて、1月以降に歩道の清掃などを行っておりました。今後、ムクドリがどのような動きに出るかということも中部電力とともに注視をしながら、松本の玄関口にあたる部分でのムクドリのフン害、あるいは騒音について、引き続き注意深く見守って対応をとっていきたいと思っております。また、これまでの経験則から、ここに来ないものは別のところにいると想定をされますので、ムクドリ対策には粘り強く取り組んでまいりたいと思っております。

私からは以上であります。

【記者】

今年のOMFのプログラム発表についてですが、小澤総監督が亡くなられて2年目のプログラムということで、小澤さんが最終決定を下していないという意味では、初めての年になると思います。先日の会見でも、今年はリスタートの年として昨年を上回るフェスにしていきたいという認識だと思いますが、今回のプログラムはどのような観点で指揮者や曲目が選ばれたのか教えてください。

【市長】

小澤総監督亡き後、あるいは健康面の不安がある時から、SKOの主要メンバーからなるアドバイザリー委員会の委員とともに、指揮者やプログラムを決定していく体制でプロセスを進めてきました。今回は小澤総監督が亡くなられたので、アドバイザリー委員の皆さんが検討、決定をしたプログラムでございます。今年一番のメインは、昨年から首席客演指揮者となった沖澤のどかさんのグランドオペラで、大勢の皆さんに関心を持っていただけると考えております。それ以外のAプログラム、Bプログラムにつきましても、現状においてアドバイザリー委員の皆さんが、SKOの演奏力を最大限に発揮していけるという観点から調整をし、決定したものと受け止めております。

【記者】

Bプログラムに関して、東京でも小澤征爾生誕90年というタイトルで公演があるということですが、東京公演の狙いやエッシェンバッハさんの意向もあるのでしょうか。

【市長】

東京公演の目的は、小澤征爾総監督生誕90年という節目と、昨年お亡くなりになった後のOMF並びにSKOの存在をより広く知っていただくという観点から、松本公演に合わせて東京でも公演をしようという判断になったものであります。エッシェンバッハさんからの提案だとは報告を受けておりません。

【記者】

改めて、実行委員長として今年のフェスへの期待をお願いします。

【市長】

昨年、小澤征爾総監督がお亡くなりになり、感謝の意を伝えるフェスティバルということで、これまでと同様、あるいはそれを上回る関心を持っていただいて、またSKOにはその期待に応える演奏をしていただけたと認識しております。その評価を小澤さんがお亡くなりになった後も、しっかりと続けていけるかが今回問われるフェスティバルだと思います。SKOの演奏力と世界から一流の演奏家が集まって行うOMFの価値を3つのプログラムを中心に、大勢の皆さんに堪能していただけるよう我々としては周知、そして準備に努めていきたいと思っております。

【記者】

去年はアンドリス・ネルソンスさんが緊急降板をしました。今回の出演はないと思いますが、去年は本人の思い入れも強く、ある程度継続的な関係も見据えていたのかなと思うところもあります。本人は50キロほど痩せましたが去年も来日していますし、順調にスケジュールをこなしているみたいです。この世界は、数年前から調整などが必要だと思いますが、ネルソンスさんとのコンタクトは今も続いているのか、また今後再演の可能性はあるのでしょうか。

【市長】

具体的に何かが決まっている状態ではありません。将来的にSKO、OMFの希望とネルソンスさん本人のタイミングがあれば、そういった機会はあり得ることだと認識しております。

【記者】

ムクドリ対策についてお尋ねいたします。この3連休はムクドリがおおむね姿を消したということですが、あれだけいたムクドリはどこに行ったのでしょうか。

【市長】

どこかに行ったということだと思います。市内の別のところにまた集まるという状況は当然想定されますし、あくまで一時的な対応という側面もありますので、完全に松本の中心市街地からムクドリがいなくなったという状態は、なかなか容易には作れないかなと思っております。粘り強く、いろいろご指摘をいただいたことを少しでも反映できるように取り組んでいきたいと思います。

【記者】

電線に止まるということで、電線を地中化すればムクドリが止まらないのではないかと思いました。市街地で電線の地中化も進んでおり、また中心市街地の再設計の中で、電線の在り方をどうしていくのかといった話もいずれ出てくると思います。その点で地中化が可能なのか、地中化をすべきなのか、市長はどのようにお考えでしょうか。

【市長】

今の松本市の電線地中化、無電柱化は、道路整備が行われるのに合わせて特に中心市街地を中心に、できる限り進めていこうというのが基本スタンスであります。直近でいきますと、松本駅アルプス口側の巾上の通りなどは、道路整備と合わせて無電柱化、電線の地中化を行った事例であります。やはり相当な費用もかかり、道路整備と関係なく電線の地中化を進めることは、まだまだ財政的課題が大きいと思っておりまして、今回のしらかば大通りについては、現状においてすでに広い道路になっておりますので、道路整備に合わせてとは想定されていません。ですので、当面しらかば大通りの無電柱化、電線地中化は、我々のスケジュールにございません。今回は、ムクドリが電線にずらっと集まっていた状況ですが、あがたの森の大通りの場合は、それぞれの樹木のところに集まるということで、必ずしも電線がムクドリの集まる場所とは限らないということもあります。先ほど申しあげたような原則で、無電柱化、電線地中化を進めていきたいと思っていますが、ムクドリ対策という意味で、できるところとできないところがあると考えております。

【記者】

話変わりまして、松本パルコの件でお伺いいたします。閉店前、最後の記者会見になると思います。1月8日に市長から、企業の間で前向きな検討が進められていると認識しておりますとの発言がありました。閉店前、最後ということで、その後市長のもとに情報が入ったかどうか、進展があったかどうかお聞かせください。

【市長】

大きな意味では、その状況が続いていると思っておりますが、閉店まであと1週間を切り、数日という状況ですので、パルコの後利用につきましては、今週金曜日の閉店に向けて詰めの調整が行われていると認識しております。

【記者】

まだ調整が行われている現在進行形の段階なのでしょうか。

【市長】

詰めの調整と受け止めております。

【記者】

松本にとってパルコはどのような存在であったのか、改めてお聞かせください。

【市長】

閉店が決まった1年半前、またこの間我々として公民連携の施設の検討といった段階で繰り返し申しあげておりますが、伊勢町、本町というのは、松本の中心市街地の中でさらにへその場所、商都松本の象徴という場所でありました。その場所に40年前からあり、大都会の若者文化、ファッションを地方都市にもたらすパルコという存在が、特に平成の前半期まで、松本のブランドイメージを高めることに大きな貢献をしていただいたと思っております。一方で時代の変遷とともに商業の在り方が移り変わり、今のパルコという企業の店舗展開は、首都圏と大規模政令指定都市に限るという経営戦略に転換をして、最後に残った地方都市の店舗が閉店になるということで、ある意味松本の問題でもありますが、日本の大型商業施設の在り方の変遷の象徴でもあると受け止めております。そして、駅前の老舗百貨店の井上の閉店と合わせまして、4、50年続いた松本の在り方に一旦区切りをつけ、新しい街の在り方、商業やサービス業の在り方をリスタートする機会として我々は捉えておりまして、パルコの後も、また駅前周辺も今決してにぎわいが失われた状況ではありませんので、このにぎわいを継続し、さらに活発なものにしていくために、市民の皆さんとさまざまな取り組みを進めてまいりたいと思っております。

【記者】

今の質問に関連しまして、中心市街地のまちづくりについてお伺いします。市民の皆さんとさまざまな取り組みをということでしたが、具体的に松本市の中心市街地の未来をどのように描いていくのか、市として今後のまちづくりへの考え方を改めてお聞かせください。

【市長】

商工会議所の赤羽会頭をトップとして、年齢層も幅広く、そしてさまざまな分野の代表、地元の皆さんによる検討会議を立ち上げました。またLINEでの意見募集やフォーラムの開催などを通じて、いろいろな意見をいただいてきました。そして今、最終的な取りまとめを行っていただいて、来月には検討会議から提言を受けることになっております。この提言の内容は、すでに我々を通じて発表もしていますが、報道ベースでも伝えられています。松本駅から松本城までの中核エリアを改めて松本らしさを象徴するエリアとして、まちづくりを進めていこうというのが根本であります。松本らしさとは三ガク都に象徴されるように、これだけ近くにアルプスの素晴らしい景観がある、あるいは街中を湧き水がたくさん流れ堪能ができる、そうした自然環境との調和が一点です。そして、先ほども紹介させていただいたOMFをはじめとして、20万都市の規模ではなかなか備えられていないさまざまな文化、芸術の営みや催しが、まちづくりと連動するということ。そしてこの街が、学ぶということを常に行っており、それを何か体現するまちづくり。これが今検討会議でベースとして語られていることだと認識しております。その上で、松本の欠点と言いますか、裏返せば長所になるところが、道路をはじめとした交通インフラの問題であると私は考えております。戦災、あるいは大きな震災に遭わなかった。したがって、城を中心として街がずっと残っている状態ですので、他の地方都市に比べて車を走らせるという意味では、非常にマイナスの道路状況であります。一方、コンパクトで文化や芸術が詰まった街をつくるという意味では、プラスの道路状況とも言えるのが松本の中心市街地だと思っております。マイナス面を最小限にしてプラス面を大きくするためには、松本の街中をできるだけ自動車の通行が少なくなるような状況にしていくこと。そして移動は徒歩や自転車、公共交通機関にしていくこと。それとセットで、街中に入る手前のところまでは自動車、あるいは鉄道で来ていただく環境を整えること。おそらく2025年以降の松本の中心市街地問題の最大の課題は、そこになると思っております。もう1点挙げるとすれば、駅前を中心にもう一度にぎわい、あるいは若い世代やビジネスをする人たちにとって魅力的なエリアにしていくためには、民間資本が投資を行う意欲のある状況を作らなければいけないと思いますので、そのために必要な土地利用の在り方、そして我々行政が、そのエリアにどのような公共施設を配置できるかといった観点がこれから重要になってくると思っております。

【記者】

カスタマーハラスメント対策について伺います。4月からカスハラ対策室を新設して、本格的な対策に乗り出すと思いますが、去年11月に行ったアンケートが先般まとまりまして、直近2年以内で5割を超える職員が迷惑、被害に遭ったと回答しています。中には16回以上(迷惑や被害を)受けた人も46人ほどいたとのことですが、結果について市長の受け止めと、それを踏まえて来年度の取り組みで力を入れたいこと、新たに課題として感じたことがあれば教えてください。

【市長】

まず、カスタマーハラスメントを受けたと回答した人が55%に上ったということであります。県の調査が先立って行われていましたので、ある程度は想定される数字ではありましたが、改めて毅然とした対策を講ずる必要があると受け止めた数字であります。そして同じ相手から繰り返し、複数回の迷惑行為を受けた職員が65%に上っていることも、今の松本市役所においてカスタマーハラスメントの1つの問題だなと認識をしたところであります。その上で、我々が取らなければならない対応につきまして、市民のご意見やご要望、あるいは正当なクレームに丁寧に対応していくことは大前提でありますが、その上で繰り返される正当とは言えない行為に対しては、職員の人権と安全、健康を守るという観点から、必要な措置を講じていく必要があると思っております。これまでも議会で答弁などをしてきましたが、そのための対策としては、来年度から必要な予算措置をお認めいただければ、カスタマーハラスメント対策室を設置しまして、警察OBを念頭に置いている支援員の設置や弁護士や医師、相談ができる専門医の配置を行いたいと思っていますし、また外線通話の録音装置も4月以降にできるだけ早く設置をしたいと思っております。その上で、カスタマーハラスメントの防止を条例化し、明確に位置づけて取り組んでいきたいと思っておりまして、条例化につきましては、新年度に速やかに有識者会議を設置し、さまざまな観点からカスタマーハラスメントの定義や判断基準、統一的な対応方針を検討していただく予定であります。

【記者】

行政の本来の役割は、住民福祉の増進ということで自治法の第一条にもありますが、厳密に言うと住民は顧客、カスタマーではないというところもあり、適切な要望や指摘とカスハラの線引きが難しいと思います。そのあたりのバランスは、どのように考えていますか。

【市長】

それを有識者会議で検討していただくことになると思っております。現状、結果的にどういう状況が起きているかといえば、もちろん一部の方ではありますが、暴言、時間拘束といった迷惑行為によって、それ以外の大多数の市民の皆さんに対応する時間が逆に制限をされてしまい、本来提供できる市民サービスが提供できない状況になり、市民サービス全体の低下を招いているところがあります。これを防ぐのが、今回一番の私たちの目的でもありますので、ご指摘にある正当なクレーム、あるいは市民の皆さんのご意見、ご要望をしっかり受け止めることと履き違えないようにしていかなければいけないと思っております。

【記者】

市役所新庁舎の建設の関係で伺います。2月12日の市議会の特別委員会で、市側が示した東庁舎の方にのみ新しい庁舎を建てるということと併せて、今の本庁舎側の敷地は、新たな公共空間として活用、整備するという方針が議会で了承されました。これに対する市長の受け止めと、公共空間をどうするのかという部分も市民の関心が高いと思いますので、今後の進め方について伺いたいと思います。

【市長】

今、私たちがいる本庁舎の場所に、同等かそれ以上の規模の庁舎を改めて作るとしていた元の計画案を見直すということで、市長就任以降、取り組んでまいりました。今回、議会にお認めいただいた一番の中心は、本庁舎をスリム化することについてコンセンサスをいただいたことだと思っております。この本庁舎の場所には行政棟を建てないということですので、東庁舎側でバックオフィスを中心とした本庁舎を建設することについて、GOサインが出たと私たちは考えております。その目的は、市民に身近な市役所にしていくことが第一で、本庁舎にできるだけ足を運ばないでさまざまな手続きや相談ができる状況を作ることであります。将来的には、スマホをはじめとしたデジタル媒体で大半の手続きは済み、本当に必要な相談だけをしていただくことに集中することができます。そのとき念頭においているのが、今35ある地域づくりセンターの存在であり、当然ですが本庁舎に比べれば市民の皆さんの身近な場所にありますので、そこで相談やまちづくりのサポートにあたってソフト、ハードの整理をこれから進めていかなければいけないと思っております。そして、その結果として本庁舎の敷地のところは、市民の皆さんに開放することになると考えておりますので、それはどのような方策が適切なのかということを、これからようやく本格的に考えていくことができる状況になったと思っております。先ほどの松本駅から松本城までの中核エリアの検討も進んでおりますし、それに先立って三の丸エリアビジョンということで、10の界隈の1つとして、このエリアの在り方を検討していただくプロセスもありました。こうした一連の経過を踏まえて、どういう活用の仕方があり得るのか、まずは庁内での検討を進めたいと思っております。その上で、ここの在り方をどのタイミングで、またどのような形で決めていくのかについては、もう少しさまざまな観点から考えていきたいと思っております。

【秘書広報室】

以上を持ちまして、市長定例記者会見を終了します。

※この内容については、重複した言葉遣いや、明らかな言い直しがあったものなどを整理した上で作成しています。