本文

市長記者会見 令和6年(2024)11月20日

記者会見の内容

令和6年11月20日 市長定例記者会見

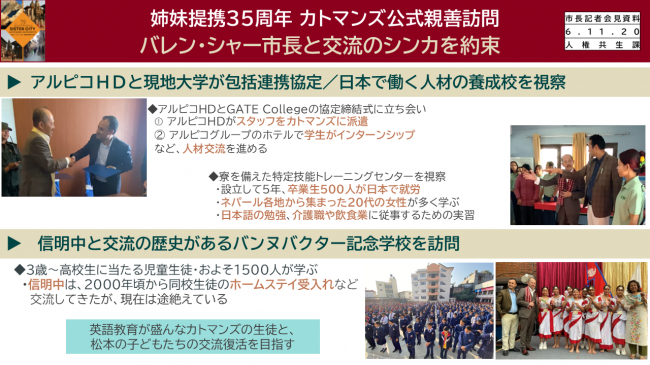

【資料1 姉妹提携35周年 カトマンズ公式親善訪問 バレン・シャー市長と交流のシンカを約束】

市長】

私から4点ほど報告させていただきます。今月(11月)の現地時間で、12日から14日まで行ってまいりました姉妹都市提携35周年のカトマンズ公式訪問についてであります。今回の訪問は、カトマンズ市のバレン・シャー市長と直接顔を合わせて会談することが一番の目的でございました。バレン・シャー市長は34歳で、一昨年に第15代のカトマンズ市長に就任をされ、今回の会談でお聞きしたところ、3つのことをとにかく改革したいとおっしゃっていました。環境、教育、そして交通の3つの分野について、カトマンズ市を良くしたいとおっしゃっていましたが、とりわけ環境美化につきましては、これまで非常に埃っぽいような街並み、あるいは道路にごみが散在しているような状況を一掃したいということで、私は今回の訪問が初めてでしたので正確な比較はできませんが、市民の皆さんも、そのことについては大きく変わったとおっしゃっておりました。(市長の)34歳という年齢、また副市長も2歳年下の32歳の女性ということで、若い世代に支持をされ、今市政を担っているということでありました。カトマンズという街は、東南アジアでもミャンマーと並んでこれから発展をしていくことが期待される国でありまして、今の日本、そして松本においても、とりわけ介護の人材ということで少しずつ就労に来ていただいており、これからその分野を中心に、人材の派遣、交流といったことが期待される国でございます。今回の訪問では、そうしたことを念頭にバレン・シャー市長と会談を行って、若い人たちに自分たちの政治への思いを伝えるといったことや、また松本市の環境美化に関する取り組みを視察することを目的に、ぜひ松本市を訪れたいという意向が示されました。現時点では、来年の春をめどにバレン・シャー市長に松本へ来ていただく方向で、これから事務レベルで日程の調整などを行っていきたいと考えております。こちら(資料1)に4つの写真とともに示しましたのは、今回の代表団が訪問をした様子などを地元のメディア、あるいはSNSで報じていたものを掲載させていただいております。

【資料2 姉妹提携35周年 カトマンズ公式親善訪問 バレン・シャー市長と交流のシンカを約束】

【市長】

事前にも申しあげましたが、今回アルピコホールディングス(株)が、現地の観光ホスピタリティを専門とするゲートカレッジという大学と包括連携協定を締結するということで、その場に私も立合いをし、大学関係者と意見交換をさせていただきました。この包括連携協定では、アルピコホールディングス(株)が自社のスタッフを大学へ派遣し、直接現地の学生に日本語を含めて日本で行われていることを伝え、その後、大学の学生をアルピコグループのホテルにインターンシップとして受け入れ、人材の交流を進め、ゆくゆくはネパールのカトマンズから、ホスピタリティ、観光分野での人材を雇用することを想定して進めていこうというものでございました。またそれとは別に、先ほど申しあげたように、我々としては、これから松本において介護人材の供給元として、ネパールの皆さんに期待をしたいところでございます。すでに松本市内の介護施設では、インターンシップとしてネパールの方々を受け入れている施設もございますが、これから広げていくための課題やヒントを探るということで、特定技能訓練校を視察してまいりました。卒業生500人がすでに日本で就労しているというお話でしたが、ここではカトマンズというよりも、ネパールのより貧しい地域から集まった20代の女性が多く学んでいて、日本語の勉強、そして介護職や飲食業に従事するための実習を受ける状況を視察してまいりました。もう一点は、小中学校と言っていいでしょうか、高校まであるバンヌバクター記念学校という中学生を中心に1500人が学んでいる学校を訪れてまいりました。このバンヌバクター記念学校は、松本市の信明中学校と2000年頃から交流が行われていた時期がございまして、双方の生徒が相手国を訪問したり、またホームステイを受け入れるなどしてきた歴史がございます。現在は、コロナの影響などもありまして、具体的な動きが途絶えているとのことでしたが、私の訪問した際には、先生や生徒も全て英語で対応をされていて、今ネパールという国が、人材の派遣元となる英語力を子どもたちにつけさせようと取り組んでいる様子が伺われました。今、一旦途絶えた形になっています松本市内の中学校とカトマンズ市内の学校との相互交流が、改めて復活できるように取り組んでまいりたいと考えております。

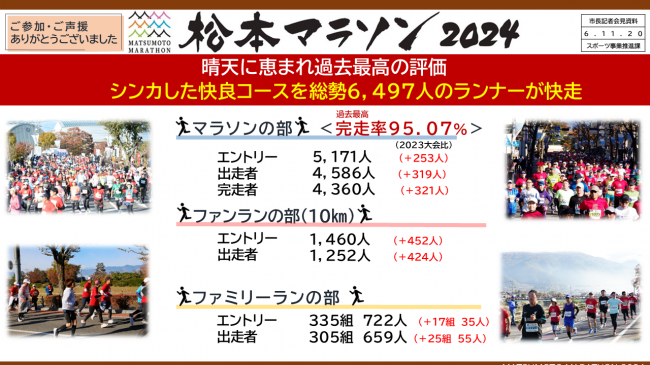

【資料3 松本マラソン2024 晴天に恵まれ過去最高の評価 シンカした快良コースを総勢6,479人のランナーが快走】

【市長】

次は、11月10日に行われました松本マラソンについて概要をご報告いたします。今回は何よりも天候に恵まれまして、快晴、微風というマラソンには絶好の天気になりました。マラソンの部は、4500人を超える方に実際走っていただきまして、そのうち完走は4360人で完走率は95パーセントを超え、過去5回の松本マラソンでは最高の完走率になりました。

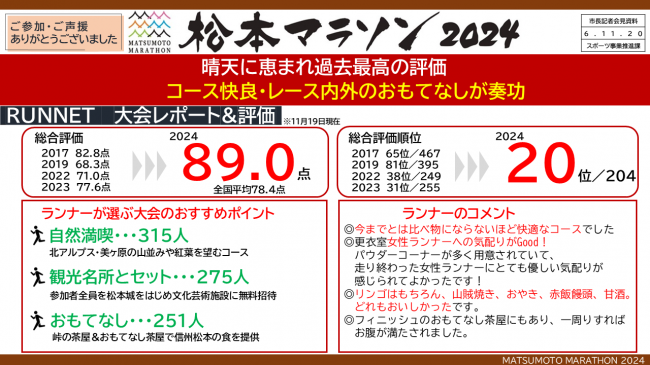

【資料4 松本マラソン2024 晴天に恵まれ過去最高の評価 コース快良・レース内外のおもてなしが奏功】

【市長】

全国のマラソン大会を取りまとめた「ランネット」というインターネットの媒体がございますが、大会のレポート評価を昨日(11月19日)現在でまとめた数字がこちら(資料4)でございます。今回、総合評価で89.0点という評価をいただいております。全国平均が78.4点で、90点を超えますとトップテンという評価になってくる水準でございます。ちなみに松本マラソンの過去4回については、1回目が82点で80点台でしたが、2回目は60点台まで落ち込みまして、一昨年、去年と70点台に回復をし、今回89点という高い評価をいただいたところでございます。どのような点を評価していただいたかというと、(資料4)左側のとおり、北アルプスや美ケ原の山並みといった季節的にもちょうど紅葉を望めるコースだったことを評価する方が最も多く、それに続きまして、参加者全員を松本城などに無料招待するといった取り組みもあって、マラソンと観光名所を訪れることをセットで堪能できる大会だったということ、そして今回は、一番の上り坂部分の峠の茶屋に加えて、フィニッシュ地点にもおもてなしのコーナーを設け、こうした取り組みでさまざまな信州松本の食を提供したことを高く評価していただきました。さらにもう1点だけ加えれば、今回、更衣室やトイレで女性ランナーへの気配りをさせていただきました。パウダーコーナー、あるいは女性専用のトイレを設置したことも評価していただいたと思っております。

【資料5 上高地 来訪者 ことし140万人超 2008年以来の活況】

【市長】

3点目は、(11月)16日から閉山となりました上高地についてであります。2024年シーズンの上高地の来訪者は、143万900人となりました。これは昨年に比べますと14パーセントの増加、またコロナ前の2019年に比べますと22パーセントの増加でございます。140万人を超えた来訪者は、遡って2008年までございません。140万人を超えたのは16年ぶりになります。

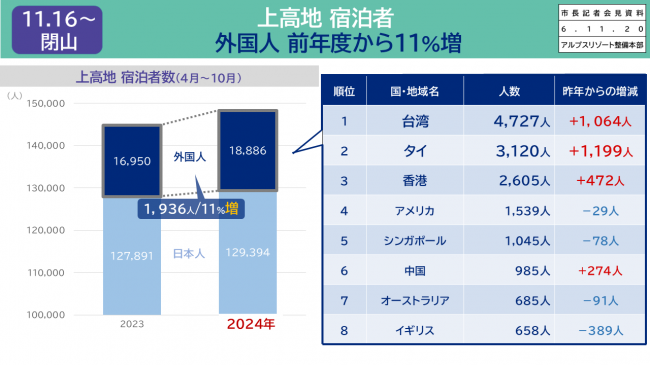

【資料6 上高地 宿泊者 外国人 前年度から11%増】

【市長】

また上高地の宿泊者、これは上高地の宿泊施設に泊まった方々の数でありますが、(資料6左側グラフの)薄い青の部分が日本人、濃い青の部分が外国人であり、日本人はほぼ横ばいですが外国人は2千人近く増え、昨年に比べて11パーセント増加をしております。国別ではアジアの台湾、タイ、香港、中国が増えておりまして、中国などの旅行需要の回復が、昨年に比べて進んだことが見て取れるかと思います。

【資料7 「観光ブランディング」ロゴ・キャッチコピー 皆さんの投票で決定】

【市長】

最後に、松本市の「観光ブランディング」ロゴ・キャッチコピーを市民の皆さんの投票で決めていただく取り組みでございます。今年度から5カ年の松本市観光ビジョンを策定いたしましたが、それで掲げている認知度やブランド力の向上を目指しまして、ロゴを制作するものでございます。観光ビジョンの策定にも支援をいただいたリクルートと協力をして、3つの案に絞らせていただきました。簡潔で広く親しまれ、また国内外で統一的に使用でき、写真、動画、ノベルティなど様々な用途で使用できることを目指して絞り込んだ3案でございます。A案は「BeLoved MATSUMOTO」で、 「Love」の「v」が笑顔、あるいは心を表しており、愛される松本というコンセプトでございます。B案につきましては、「CONTRAST CITY MATSUMOTO」で、さまざまな対比や変化、グラデーションといったことを組み合わせた形の一つのものでありますが、一つ一つを見ていただくと、いろいろな形の粒子が暮らしや文化、自然を表す象徴としての図案でございます。そしてC案は「SOUNDS MATSUMOTO」で、音の波形をイメージしており、これが街並みや自然を表し、いろいろなものが共鳴し合っている街というコンセプトであります。昨日(11月19日)から来月18日までを期間としまして、市民の皆さんにこの3案からこれだと思うものにぜひ1つ投票していただきたいということで、松本市ホームページのトップページにアクセスをしていただくと、今私が申しあげたようなコンセプトや使用例をもっと詳しく掲載しております。できるだけ大勢の皆さんに投票を知っていただいて、これからの松本の観光ブランディングにはこれがいいのではないか、ということを投票していただければと思っております。

私からは以上であります。

【記者】

11月10日に行われた松本マラソンの関係ですが、今回コースを一部見直した点についての評価を市の方で把握されていればご説明をお願います。

【市長】

松本マラソンは、松本のもともとの地形から、どうしても上り下りがあるコースになりまして、これまでは、数あるマラソン大会の中でそれを1つの特徴として捉えていただけるようにしてまいりました。そういう中で、上り坂が10キロ過ぎから20キロぐらいまで続く非常にきつい部分と、さらには35キロの手前で急な坂が続いている激坂の2点について、もう少しなだらかなコースに見直したのが今回の改良のポイントであります。コースの改良については、こちら(資料4)の「今までとは比べ物にならないほど快適なコースでした。」というように、おおむね肯定的な評価が大半だったと受け止めております。ただ一部には、昔の激坂の方が懐かしいというような声もあり、結果的に到達点は一緒ですので、だらだらと長く続くことがマイナスに感じた方もおられました。おおむね今回の改良コースの狙いはランナーの皆さんに伝わって、そして過去5回の中で最も天気に恵まれたことも後押しとなって、高い評価に繋がったと思っております。

【記者】

この前の市長会見でもお尋ねしましたが、市長ご自身も10キロ走ったと伺っています。感想があればお願いします。

【市長】

ずっとアキレス腱に痛みがあったものですから、事前にあまり走れていなく、当日ぶっつけ本番のような形で走りました。前々日に、これは天気がいいぞということで、やはり走らない手はないなと思い、私自身も走りました。4.5キロを走ったところで、ちょうどお城を一周し終わり大名町に入っていきますが、ここの給水ポイントで少し水を飲むために(ペースを)緩め、そこからもう一度走り出したときにアキレス腱が痛くなりました。後半は、いつ止めようかなと思いながら走っていましたが、周りの皆さんから「市長頑張れ。」と声をかけていただくので、止めるに止められなくなりました。なんとか歩かないことだけを目標に、完走したというのが正直なところでございます。ですので、去年に比べれば少しタイムもかかりましたし、きつかったです。10キロ走ってちょうど同じぐらいにゴールされた親子がいまして、去年はフルマラソンを走った方ですが、「気持ちよかったですね。松本城を周って薄川で美ケ原と北アルプスを見ながら走るとこんなに気持ちいいとは思わなかったです。」とおっしゃっていました。今回、去年から500人定員を増やしましたが、ファンランについては、さらにもう少し需要があるのではないかとも思ったところで、またそうした点も検討していきたいと思っています。

【記者】

カトマンズ訪問についてお尋ねいたします。カトマンズのバレン・シャー市長がラッパーだと伺い、風貌も個性的だなと思いましたが、とても楽しそうに会話をされているのでお話をされて印象に残ったことがありましたら教えてください。

【市長】

私も決して社交的なタイプではありませんが、極めて人見知りだなと思いました。前にお会いしたアメリカのエリン・メンデンホール(ソルトレイク)市長は、非常に開放的で社交的な方でしたので、(バレン・シャー市長は)もっと若いのでそのノリで行ったところ、少し仏頂面でお互いに和むまで最初は時間がかかり、(資料1は)和んだ後の写真です。ただ話し始めると、政治について自分はこうしたいということを非常に熱く語る方で、もともとはエンジニア出身の方でもあり非常に論理的で、今のカトマンズの課題認識と、こうしていきたいということについても具体的な話をいろいろとされました。今回、非常に短い時間でしたが、私自身充実した会談になったと思います。ちなみに(資料1の)左の写真はサングラスをしていますが、右の写真はしていません。普段はしていませんが式典になるとします。普通、日本人であれば逆ですが、壇上に上がって自分がスピーチしたり、(資料1の下段の写真は)それぞれのプレゼント交換の時の写真ですが、その時もサングラスはしています。食事をしているときに「どうしてそういう時にサングラスをされるのですか。光が眩しいのですか。」と聞いたら、「そうではないです。私のスタイルです。」と言っていました。それ以上の説明はされませんでした。ちなみにインターネットでバレン・シャーグラスと検索すると、この形のサングラスが売られています。カトマンズの方々が買うのかどうか。若干、そういうことも意識をされているみたいです。

【記者】

今後の介護人材の受け入れで市が展開していくこと、協力していくことについて何か考えていらっしゃいますか。

【市長】

先ほども若干触れましたが、やはり海外から人材の受け入れをしないといろいろな業種で人手不足ですが、今最も人材の払底している業界が介護という認識は、松本市内の介護施設でも非常に強く持っております。かつては同じ東南アジアでもベトナム、あるいはインドネシアといった国々が中心でしたが、そうした国々の経済力が高まり、日本が円安という中で、なかなか日本を選んでいただけない現状があると伺いました。相対的にネパール、あるいはミャンマーといった国が、そうした人材を日本に派遣をし、日本で働く意欲を持ってもらえそうだという認識が前提にございます。そうした中、すでに松本の施設で取り組みを始めているところもございますが、そもそもどういうルートでアプローチができるのか、実際に受け入れをするために必要なことはどういうことなのかといった情報が、極めて乏しいということを私たちとしては認識をしていました。また今回行ったカトマンズ側も、自分たちからある程度アクセスできる窓口があったら紹介してほしい、あるいはそういうものを作ってほしいという話をいただきました。ですので、まずはネパールからの人材をすでに受け入れている施設の関係者と意見交換をしたいと思いますし、そのことを通じて健康福祉部にどのような窓口、あるいは我々が行う橋渡しの役割が必要なのかということを考えて、ネパールとの関係を強化していきたいと思っているところです。

【記者】

信明中学校との交流についてお尋ねします。松本の子どもたちとの交流復活を目指すとありますが、どのような形で復活を目指されるのでしょうか。

【市長】

実際に行ったり来たり、あるいはホームステイまで受け入れたという歴史が過去にあったということですが、とりあえず今回は信明中の生徒の皆さんに、簡単なものですがバンヌバクター記念学校に見てもらう動画収録をお願いし、それを私が持っていって渡しました。学校側には非常に喜んでいただきましたし、もう一度つながりを再開させたいということも伝えてもらいましたので、まずは教育長などを通じて、信明中の校長先生にそうした意向を伝えることを取り掛かりにしたいと思っています。先ほど申しあげたように、来年春にバレン・シャー市長がこちらに来日した際には、ソルトレイクシティのメンデン・ホール市長に学校へ行っていただいた形と同じかどうかは分かりませんが、年代も検討をし、市長のメッセージを伝えてもらいながら、子どもたち同士の交流のパイプを広げていければと思っています。

【記者】

上高地の閉山に関連して伺います。今年非常に活況だった一方で、以前も指摘があったと思いますが、連休や休みを中心とした渋滞が1つのトピックだったと感じています。駐車場が満杯になることや、路上駐車もあったということで、渋滞が発生すると奈川や乗鞍の住民にも少し影響が及んだと聞いています。やはり来訪者が増える率に比例して、マイカーで訪れる人が非常に増えているのも原因にあるかと思いますが、改めて渋滞の認識と今後の対応策を教えてください。

【市長】

上高地までマイカーでは行けないわけですが、その手前の沢渡までマイカーで行き、そこからバスに乗り換える状況が今までの基本であり、マイカー規制のある上高地まで行っていただくことの中心でした。その中心が、今までのパイであれば回っていたとところに需要の急回復があって、それがあふれる形で沢渡の駐車場が早々にいっぱいになり、その情報が利用したいと思う方々に適切、迅速に伝わらず、158号線に長い渋滞の列ができたというのが今回の状況でございました。マイカーで沢渡までアクセスしていただく手段は、これからも有効なルートだと思っております。一方で今ご指摘のように、そこが過剰になりすぎるとオーバーフローしますので、アルピコやアルピコ以外のバス会社とも、松本駅、または新島々駅からのバスの増便の必要性、あるいは東京発のバス会社が需要を見込んでそうした方向にシフトしていくといった動向を、我々としては今回の入り込みの状況や、来年に向けて見込みを踏まえ、協議、検討していく必要があると思います。あとは、単純に物理的なスペースの拡大ということではありませんが、岐阜県側と信州松本側の両方からのアクセスを考えた時に、現在の沢渡ターミナルの機能と言いますか、いろいろなおもてなし環境の充実、強化というのは、岐阜県側に比べて実は遅れているという指摘も受けております。こうしたものが充実していくことは、マイカーではなく、バスでのアクセスの誘導にもなると思います。今回の事態をしっかり教訓とし、来シーズンに少しでも改善の方向に行くよう多面的に検討をしていきたいと思っております。

【記者】

もう1点、沢渡の駐車場の見える化と言いますか、状況が分かるようにする、あるいは予約制を検討するおつもりでしょうか。

【市長】

今のご指摘について、以前にもお答えしたことですが、情報の伝達、発信の方法、手段というものは、もっともっと我々が工夫、改善していかなければいけないところだと思っております。今の時代ですので、通行していく時に目にする表示板を単に増やすとかではなく、インターネット、スマホを通じた情報伝達をベースにし、プッシュ型でも情報伝達ができるような仕組みをどうしたら有効にできるのかといったことがポイントになろうかと思います。それと、早いタイミングで情報が伝わらないと、引き返せないところまで来ているということにもなりますので、我々が持っているメディア、そしてマスメディア、いろいろなチャネルを通じて、きめ細かく情報発信をしていく必要があると思っております。

【記者】

上高地の関連ですが、今年は16年ぶりに140万人を超え、昨年よりも14パーセント増となっております。宿泊者では外国人がかなり増えているということですが、上高地の来訪者が増えた理由は、やはりインバウンドの増と分析されていますか。

【市長】

もちろん全てではありませんが、日本人の増加率と外国人の増加率で言えば、外国人の増加率が高いという認識を持っております。

【記者】

生数字がないのではっきりとしたことは言えませんが、宿泊者ではなく来訪者についてもそうでしょうか。

【市長】

現場からの報告としては、そのように受け止めています。ただカウントの仕方として、そこまで厳密なカウントをしているわけではないということも申し添えておきます。

【記者】

先ほど市長がおっしゃったように、宿泊者についてアジア圏が増えているという分析をされており、確かに今回かなり増えています。その辺の理由はどのように考えていますか。

【市長】

中国の増え方はそれほど大きくはありませんが、1つはコロナからの回復のテンポが、欧米に比べて中国、そしてアジアが遅れていると昨年まで言われており、松本だけではありませんが、日本全体としてこの指摘を受けているのだと思います。これ(資料6右側)は前年度比ですので、回復のスピード差がベースにあると思います。それに加えまして、上高地の宿泊者ということは、あの狭いエリアにある施設に宿泊している方で、かなり高い価格帯であります。円安傾向もあって、アジアの方が行きやすくなったことも反映していると推察いたします。

【記者】

欧米は早くコロナから回復し、アジア地域の回復がちょうど今頃になったということでしょうか。

【市長】

そういう認識です。

【記者】

松本マラソンに関連して伺います。経済効果の試算や宿泊業者、飲食店の反響があればお聞かせください。

【市長】

いわゆる係数をかけて何億円というような経済効果を基本的には(試算)しておりませんので、今回もお答えする材料がありませんが、先ほどの観光名所とセットということを動機として松本マラソンに参加をしていただくのは、私たちが目指していることの1つでございます。つまり前泊や後泊、あるいは家族と一緒に来てということになりますので、単身や日帰りでマラソンだけに参加するケースに比べて、松本での飲食や宿泊、様々な消費をしていただく機会が増えます。ですので、マラソン関係者の肯定的な受け止めだけではなくて、市街地を中心に、松本でさまざまな商売やビジネスをしている方々の裾野が広がる大会になると思っておりますので、その傾向は出始めていると受け止めています。

【記者】

別件になりますが、103万円の壁の見直しについて、全国の自治体から不安の声が上がっています。住民サービスへの影響や松本市に考えられる影響について、受け止めなどあれば言える範囲でお願いします。

【市長】

現時点ではございません。ございませんというのは、影響がないという意味ではなく、どのような影響が出るのか短絡的には捉えられないということであります。と言いますのは、103万円の壁が引き上げられ、これまで地方の税の配分に振り向けられていたところが自動的になくなるのか、それとも引き上げられたことによる減収分の割り当てを、今後中央政府がどう考えるのか。本来は、この2段階目もある話だと思っておりますので、実際に引き上げの幅がどうなり、そして来年度予算の編成に向けて地方への配分がどうなるのか。従来と同じなのか。そうじゃないのか。そうしたところを見極めて考えていかなければいけないと思っております。

【記者】

上高地の話に戻ります。2008年の来訪者が140万人台ということですが、2008年が記録を取っている中で一番古い記録になるのでしょうか。

【市長】

もっと遡れます。そしてもっと多い時期はございました。

【記者】

分かりました。2008年を区切りに減っているのは、どういったタイミングだったのか教えていただけますか。

【市長】

2008年から2015年まで一気に下がったということではなく、漸減傾向になったと受け止めています。山の自然を楽しむ方の数が少しずつ減る傾向が続き、それが横ばいになるというのがコロナ前までありました。2倍とまではいきませんが、200万人近い時期もございましたので、基本的には上高地を楽しむ世代がだんだん高齢化をしていき、若い人たちが行く場所ではなくなった。そういう中で、今度は外国の皆さんの入り込みに弾みをつけながら、日本人の中でも行ったことがない方に足を運んでいただき、それがSNSやインターネットを通じて上高地がどういうところかが伝わりやすくなった。そうしたこともこれから我々がもっと力を入れて、外国人の皆さんだけではなく、幅広い世代の日本人の皆さんにも足を運んでいただけるようにしていきたいと思っております。また、来訪者の中には上高地に行っていただいても、河童橋まで行ってすぐ帰るという方々も含まれています。もちろん一人一人の楽しみ方にはいろいろなものがありますが、上高地も明神辺りまでは散策をしていただき、上高地には宿泊施設のパイがそれほどありませんので、私たちがアルプス山岳郷と呼んでいる周辺の乗鞍や白骨にも足を運んでいただく。我々としては、あくまで上高地の来訪者は1つのシンボルだと捉えて、観光の受け皿の裾野を広げていきたいと思います。

【記者】

カトマンズの関係で確認させていただきます。資料1の緑網のところは、臥雲市長とカトマンズのバレン・シャー市長と意見が一致した部分と捉えてよろしいですか。

【市長】

そうです。基本的には、このようなやり取りをしたということです。

【記者】

先ほども質問されており、私も非常に興味のあるところですが、両市長としてどのようなやり取りがあり、どのような価値観を共有したなどあれば教えてください。

【市長】

議事録を取っての会談ではなく、食事をしながらというレベルでありましたので、どうしてもざっくりとなってしまいますが、まず2つの都市には極めて共通点が多いということを私自身が感じ、それをバレン・シャー市長にぶつけたときに「そうですか。」となり、そのことをベースとして認識をしました。元々の姉妹都市がスタートしたいきさつからそうですが、2つの町の地形、気候は非常に似通っており、標高600メートルの松本と標高1300メートルのカトマンズは、ともに高い山、日本の場合の国内最高峰の山、カトマンズは世界最高峰の山に囲まれており、ネパールという国単位で言えば、インドという大国のすぐ脇に生きる小国ですし、また北には中国という存在があります。それとの類似性という意味で言えば、東京という大都市と、そこと距離的にそれなりの近さにある20万都市の松本。国であったり、あるいは都市であったりしますが、改めて松本とカトマンズの共通点を1つ大きく感じたところです。それと国の発展段階というものは、どちらが優劣ということではなくて、少し一歩前、一歩先のいろいろな課題に直面し、それを克服、また次のステージに行くことが時代の法則だと思っていますが、日本、あるいは松本が1960年代ぐらいに直面したような問題と、今カトマンズが直面している問題というものがちょうど重なっている。そうであるならば、我々から提供できる知見というものはあると思います。とりわけ環境美化の部分がネパール、カトマンズ、そしてバレン・シャー市長にとって最優先課題だという認識をお聞きして、我々が今の取り組み、あるいはこれまで取り組んできたことの一端を紹介することに非常に関心を寄せておりましたので、ぜひ何か取り入れるものがあるならばというお話をさせていただきました。松本側の視点から見ると、今日本は超高齢化社会で、人口ピラミッドが逆三角形という時代に生きている子どもたちや若者たちと、今のカトマンズは正三角形の人口ピラミッドで、いわば極のような状況にあるなと行って感じました。そうした子ども、若者が中心の国のカトマンズと、必ずしも子ども、若者が多数派ではなくて、将来に希望、夢を持ちにくいと言われている日本の私たちが、意見を交わす場をできるだけ広げられたら、お互いにプラスのことがあるのではないかとも感じました。そのような認識をお互いに話し合ったといいますか、やり取りをしたということであります。

【記者】

大型商業施設の閉店における再就職の問題についてお伺いします。(11月15日)金曜日にハローワーク松本が各機関を集めて、再就職のために何ができるかという話し合いを行いました。松本市としてどういうことに取り組んでいくのか教えてください。

【市長】

私たちが直接的に雇用の掘り起こしや、雇用の情報を提供する機関ではありませんので、今おっしゃったような部分はハローワークが中心になろうかと思います。私たちとしては、よりマクロでと言いますか、実際に働いている方が次の仕事を見つけられない期間ができるだけ長くならないようにする。そのためには、今は基本的には人手不足であり、雇用の受け皿が相対的に極めてある状況ですので、できるだけハローワークが提供していく雇用にアプローチしていただくような呼びかけ、あるいはもう少し長い目で見ると、新しい中心市街地をはじめとした街の新陳代謝をしっかりと進めて、雇用の受け皿を大きくしていくことに尽きるかなと思っております。

【秘書広報室】

以上を持ちまして、市長定例記者会見を終了します。

※この内容については、重複した言葉遣いや、明らかな言い直しがあったものなどを整理した上で作成しています。