本文

長寿の秘訣は食事!

松本市全体で進めている食育についてはこちらをご覧ください

目次

はじめに

「低栄養」という言葉をご存じでしょうか?

若いうちはメタボリックシンドローム(メタボ)を予防して生活習慣病にならないようにすることが大切ですが、

高齢になってくると、低栄養・やせを予防して、しっかり食べることが大切になってきます。

いろいろな食品を食べてバランスを整え、自分に適した量を食べることが大事です。

健康長寿を目指して、以下の内容を参考にしてみてください。

低栄養とは

身体を動かす素になるエネルギーと、筋肉や皮膚、内臓を作る素になるたんぱく質が不足していて、健康な体を維持するために必要な栄養素が足りていない状態

原因

加齢、消化機能や嚥下機能の低下、活動量や食欲の低下などによる食事量の減少

低栄養になると

- 筋肉量、筋力の低下によって転倒しやすくなり、骨折のリスクが上がる

- 免疫力や体力の低下によって病気にかかりやすくなる

- 認知機能が低下する

低栄養から、フレイル、サルコペニア、ロコモとつながり、寝たきり等の要介護状態になるリスクが高くなります。

| フレイル | 加齢や病気などで予備能力の低下をきたし、身体機能障害に陥りやすい状態のこと |

|---|---|

| サルコペニア | 加齢や病気による筋肉量の減少および筋力の低下のこと |

|

ロコモティブシンドローム |

運動器(骨、筋肉、関節、神経)の障害のために移動機能の低下をきたした状態のこと |

低栄養チェック方法

- BMI(kg/平方メートル)が20未満

- 半年以内に2~3kg以上の体重減少がある

- 欠食することがある

- 肉はほとんど食べない

- 好きなものばかり食べている

- 顔色が悪くなったといわれる

→2つ以上当てはまると、低栄養のおそれがあります!

| 18~49歳 | 18.5~24.9 |

|---|---|

| 50~64歳 | 20.0~24.9 |

| 65~74歳 | 21.5~24.9 |

| 75歳以上 | 21.5~24.9 |

厚生労働省:日本人の食事摂取基準(2020年版)

※男女共通

※高齢者では、フレイルの予防及び生活習慣病の発症予防の両者に配慮する必要があることも踏まえ、当面目標とするBMIの範囲を21.5~24.9kg/平方メートルとした

低栄養予防のポイント

1 1日3食、色々な食品を食べる

まずは、3つのお皿(主食・主菜・副菜)をそろえましょう。

3つのお皿がそろえられたら、色々な食品から栄養をとるようにしましょう。

合言葉は、「さあにぎやかにいただく」!

1日2食は3皿食べようリーフレット [PDFファイル/570KB]

2 特に主菜(たんぱく質)をしっかり!カルシウムも忘れずに

シニア世代に特に大切な主菜(たんぱく質)・カルシウム [PDFファイル/841KB]

主菜(たんぱく質)は毎食片手1杯を目安に

野菜ばかりで、肉はあまり食べない…そのような粗食を続けていると低栄養を引き起こしてしまう可能性があります。

同じ食品ばかりにならないよう、肉・魚・卵・大豆製品など色々な食品からたんぱく質を摂ることを心がけましょう。

カルシウムもとりましょう

骨折しやすくなる骨粗しょう症を予防するためには、カルシウムを1日700~800mgとることが大切です。

詳細は下記ページをチェック!

3 具だくさんみそ汁を活用する

みそ汁を具だくさんにすることで副菜の1皿として数えることが出来ます。

※具だくさんみそ汁とは…

3種類以上の野菜、きのこ、海藻を1人分あたり70g以上いれたみそ汁

また、野菜たっぷりの具だくさんみそ汁にたんぱく質源になるもの(魚の缶詰や卵など)を入れることで主菜+副菜を兼ねることができるので、手軽に食事のパランスを整えることが出来ます。

●具だくさんみそ汁の詳細・レシピはこちらをチェック!

おいしく食べよう 具だくさんみそ汁

4 間食を取り入れる

一度の食事でたくさん食べられない場合は、間食の時間に食事でとりきれなかった栄養素を補うものを選んで食べるようにすることもポイントです。

おすすめの間食の例

- おにぎり、パン、ふかし芋など(エネルギー)

- 乳製品、小魚(カルシウム)

- 果物(ビタミン・食物繊維)

5 食欲を維持する

食欲がわかない、お腹がすかない時は・・・

- 適度に身体を動かす

→程よい運動でお腹を空かせる - テーブルコーディネートを変えてみる

→季節の花を飾ったり、料理に合わせて食器を変えて - 香辛料やハーブ、旬の食材を料理に取り入れてみる

→香りや辛味は食欲を刺激してくれます。旬の食材はうま味がたっぷり詰まっています! - 家族や友人と一緒に食事を楽しむ

→誰かと食卓を囲むことで食事が楽しく食欲もわいてきます。

食べ物が食べにくい場合は・・・

- かみやすい食べ物を選ぶ

例)肉類は筋の少ない部位(ひれ肉)を選ぶ など - かみやすいように調理する

例)繊維の多い食材は切れ込みを入れる、繊維に沿って直角に切る

焼くよりも、煮る・蒸すといった調理法を選ぶ など

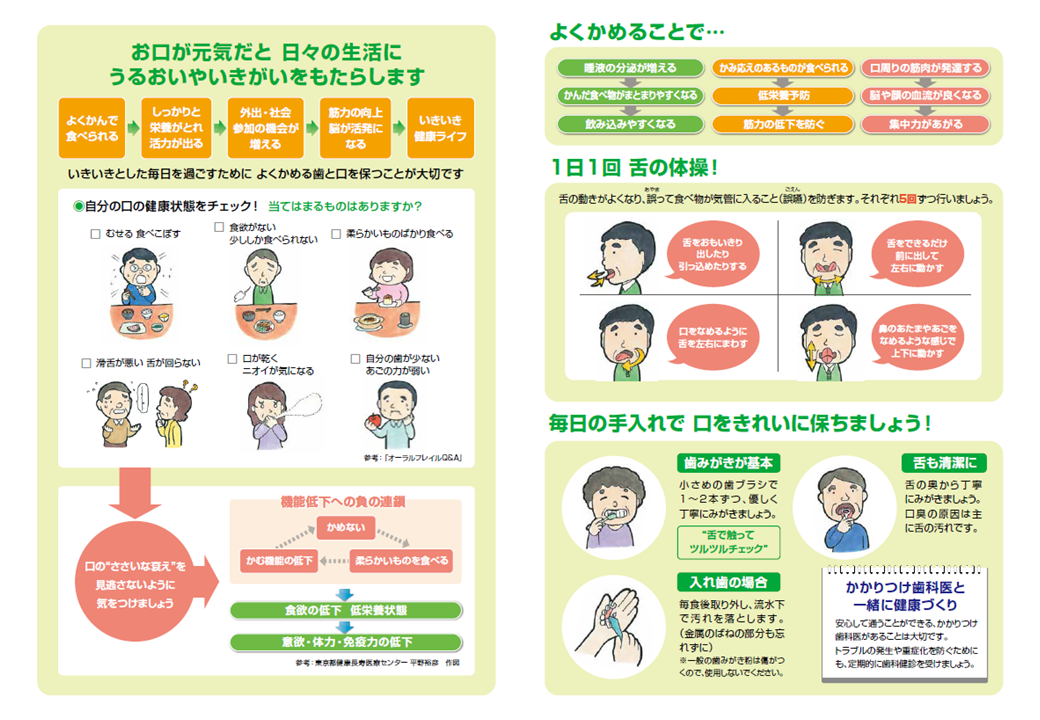

6 よくかんで食べる

- 唾液の分泌が増えて飲み込みやすくなる

- 口周りの筋肉が鍛えられて脳の働きが活発になる

など、よくかむと良い効果がたくさんあります。

また、かむ力や飲み込む力を維持することは低栄養予防にもつながります。

お家にあると便利な食材

なかなかお買い物に行けない場合は、長期保存ができる食品をまとめ買いしたり、冷凍食品・保存を上手に活用しましょう。

乾物

| カットわかめ |

そのままおみそ汁の具 |

|---|---|

| 凍り豆腐 |

水で戻して煮たり、焼いたり →お肉やお魚がないときでも、大事なたんぱく質源に。カルシウムや鉄分も豊富 |

| 干ししいたけ |

水で戻して煮物や汁物に |

| 切干大根 |

水で戻して煮物や汁物、炒め物やサラダなど 戻さずにおみそ汁の具にすると旨味もアップ |

| ひじき | 水で戻して煮物やサラダ、オムレツやハンバーグに混ぜてもOk |

| 麩 | おみそ汁の具として、形の大きいものは煮物の具にもなる |

缶詰(種類が豊富)

| 魚 |

味がついているものが多いので、そのまま食卓へ |

|---|---|

| 大豆 | 水煮のものを使えば、そのまま食べたり煮物にしたり |

レトルト食品

| 袋ごとお湯で温めるもの |

丼の具、パスタソース、ハンバーグ、肉だんご等 |

|---|---|

| 食材を足しておかずに仕上げるもの | マーボー豆腐、酢豚、かに玉等 |

冷凍食品

| 冷凍めん | うどん、そば、ラーメン等 |

|---|---|

| 油で揚げるもの | コロッケ、魚のフライ等 |

| 電子レンジで加熱するだけのもの | から揚げ、焼きおにぎり、ピザ等 |

| いろいろな野菜 |

ほうれん草、いんげん、オクラ、ブロッコリー等 |

食品の冷凍ストック

| ごはん |

多めに炊いて、温かいうちに1回分ずつ分けてラップにくるんで冷凍しておく |

|---|---|

| 食パン |

そのままラップにくるんで冷凍しておく |

| 青菜 |

茹でてから、食べやすい大きさにカットし、1回に食べる量ずつラップにくるんで冷凍する |

| 納豆 |

そのまま冷凍する |