本文

市長記者会見 令和7年(2025)10月15日

記者会見の内容

令和7年10月15日 市長定例記者会見

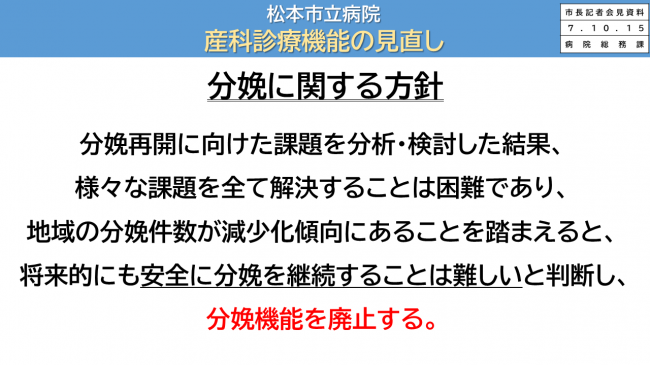

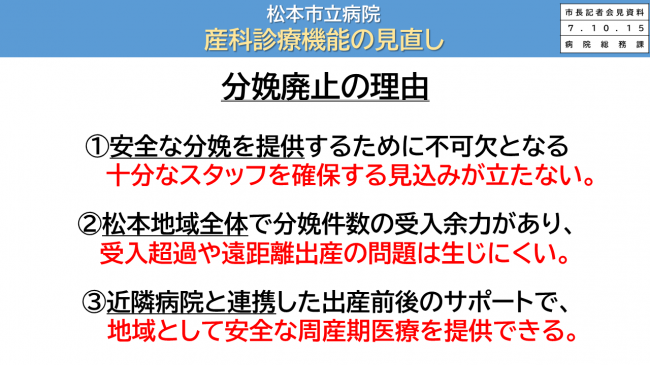

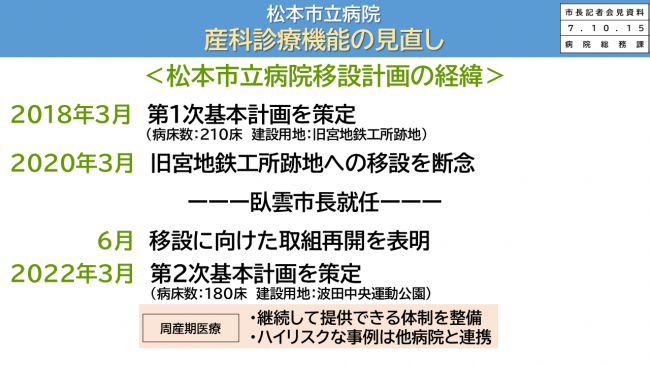

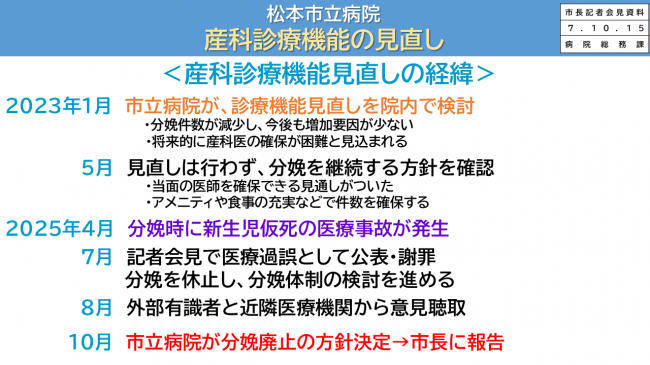

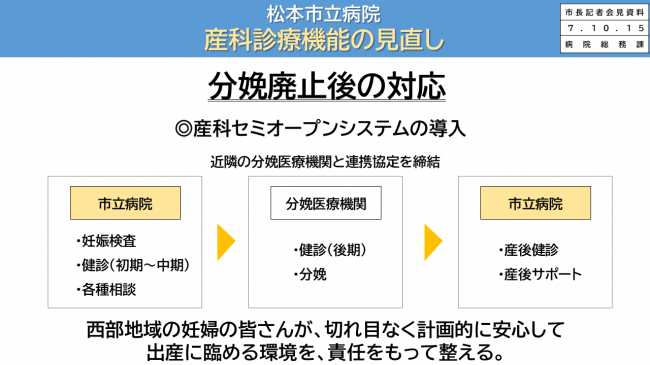

【資料1 松本市立病院 産科診療機能の見直し】

【市長】

資料1に基づき説明

【記者】

分娩廃止の理由について、資料ではスタッフ確保の見込みがないとありますが、委員会資料では現状でもスタッフが確保できていないとなっています。現状でスタッフが確保できていないことと、事故の関係を市としてどのように考えていますか。

【市長】

今回の重大な分娩事故によって、従来十分に認識されていなかった産科診療体制の構造的な問題が顕在化しました。助産師のスキル低下、体制に見合った産科医や助産師の確保など医療安全上の課題が浮き彫りになりました。これらの課題を解決することは極めて困難であり、分娩機能の廃止を決めました。

【記者】

事故が起きたことによって問題が認識されたという理解でよろしいでしょうか。

【市長】

事故をきっかけに認識するに至りました。

【記者】

現状でスタッフが確保できていないことが、事故の原因という総括ではないのでしょうか。

【市長】

助産師の過失が直接的な要因ですが、それだけではなく医師と助産師間のコミュニケーションの問題など、構造的な問題が背景にあったと認識しております。

【記者】

市立病院が10月に分娩廃止を決定し市長に報告となっていますが、市立病院から報告を受けたということでしょうか。

【市長】

市立病院の北野事業管理者からです。

【記者】

廃止の方針を伝えられたときの市長の受け止めと、今日の市議会厚生委員協議会で了承されましたが、市としての受け止めを教えてください。また妊婦へのサポートを今後どのようにするのか教えてください。

【市長】

10月3日に正式に報告を受けましたが、それまでにも8月のヒアリングや病院内の意見収集の経過報告を随時受けていましたので、私としても分娩廃止はやむを得ないと考えておりました。第2次基本計画策定の際にも、専門者会議から将来的な集約も視野に入れ、継続的に安全が保証される周産期医療の検討を示唆されていましたし、一昨年には市立病院側から分娩の見直しを検討したいといった意向もありましたが、その段階では産科医の確保による継続を促した経緯もあって、今に至っております。それが今回の医療事故の検証において、安全な分娩提供に不可欠な体制が確保できておらず、また将来的にも確保の困難さが明らかになったため、分娩廃止はやむを得ないというのが正式な報告を受けた際の受け止めであります。議会の了承については、議会の皆さんに丁寧に説明することで我々の判断を理解していただけると思っておりましたので、そのように取り運びができたと考えております。今後の対応は、産科のセミオープンシステムの導入をはじめ、近隣病院と連携していくことだと考えております。周産期医療、産科診療については、全国的に医師や助産師不足の問題が顕在化をしており、相当な遠距離出産を余儀なくされている地域もたくさんありますが、松本市、松本平におきましては、西部地域からも車で30分余りの時間で分娩できる医療機関がたくさんあり、受け入れに余力もあります。今回の廃止の判断を受け、西部地域の皆さんを中心に、近隣医療機関との連携の在り方や内容、また出産前後は市立病院でもサポートができることをお伝えし、ご理解いただくことがすべてだと思っております。

【記者】

分娩継続を望む方もいたと思いますが、市民の皆さんへ一言お願いします。

【市長】

今回の重大な医療事故を踏まえ、重い決断をさせていただきました。ご理解をいただきたいと思います。

【記者】

もし事故がなかったら、構造的な問題を抱えたまま新病院で分娩を行うことになっていた可能性もありますが、そのあたりについて市長部局としてどのように考えていますか。

【市長】

重大に受け止めなければいけないと思っております。一昨年、市立病院から診療機能の見直し検討の話があった際には、分娩件数が減少し、増加要因が見込めないため経営的に圧迫していくといったことと、産科医の確保の2つが大きな理由でした。今回の医療事故を通じて、助産師のスキルの低下、体制に見合った医師・助産師の確保ができていないこと、そして高齢出産が増える中で高リスクの分娩に十分対応できる状況でないといったことが浮き彫りになりましたが、事故が発生するまでは市長部局として認識を共有するには至っておりませんでした。そのことは分娩廃止の大きな理由でありますし、改めて2018年から始まっている市立病院の移設計画をどのように進めていくのか、市長部局も病院局、市立病院も襟を正す必要があると思っております。

【記者】

実施設計が休止し、再開しても分娩機能を見直すとなると開業時期が遅れる可能性が高くなると思います。そのことについて受け止めをお願いします。

【市長】

市立病院の移設計画は、2018年から7年以上にわたり紆余曲折を続けてきました。コロナ禍で再開したあとも分娩の問題や建設費の上昇、それに対する議会の不同意という状況の中で、当初我々が描いたスケジュールでは進んでいない現実と向き合わざるを得ません。現在の基本計画の中には「周産期医療は継続して提供できる体制を整備する」と記されておりますので、この部分については基本計画から削除することになりますし、基本計画の見直しをどの程度行うのかについては、これからの議論になると思いますが、速やかに行った上で、新病院建設に進んでいかなくてはいけないと考えております。

【記者】

松本地区全体で分娩件数の受け入れ余力があるという判断は、各病院への聞き取りに基づいているのでしょうか。また市立病院の分娩廃止について、他の病院に伝えているのでしょうか。

【市長】

今回、近隣の医療機関にヒアリングを行い、分娩の受け入れ余力と市立病院の分娩件数などを考慮し、地域全体で対応ができるか確認しました。ヒアリングを行った医療機関には、分娩廃止の方針を伝えております。

【記者】

今回の事故によって、助産師のスキル低下などの構造的な問題が出てきたとのことですが、2年前の資料では、分娩件数の減少の理由として医師と看護師の意思疎通不足が指摘されており、医師の確保についてはずっと課題であったと思います。この2年間、そこに目がいかなかったと病院局は説明していますが、市長はどうお考えでしょうか。

【市長】

医師不足の問題については、2年前から指摘がありました。第2次基本計画を策定する前には、専門者会議の皆さんからも将来的に集約化を見据えて考えていく必要があるとのことでしたので、我々も中長期的な課題として認識しておりましたが、当面は周辺医療機関からの医師派遣で継続できる状況でしたので、分娩を行っていこうと判断いたしました。産科医と助産師のコミュニケーションのレベルを踏み越えたといいますか、今回の分娩事故では、今の医療において常識とされているような医療行為を助産師が認識していなかったとヒアリングなどを通じて明らかになっております。分娩事故を経なければ、少なくとも市長部局側が認識できなかった問題でありますので、このことが2年前と今回の事故を通して浮き彫りになった違いでございます。

【記者】

公的な病院も含め、さまざまな病院で経営の赤字化といった問題があり、また人口減少も非常に進んでおります。第2次基本計画の策定時とは大きく状況が変わっていると思いますが、産科のみならず松本市立病院はどのような価値を提供していくのでしょうか。それに伴って第2次基本計画の見直しもお考えでしょうか。

【市長】

少なくとも周産期医療についての記述は、基本計画と異なりますので、一定の見直しを行わなければいけないと思っております。どのような見直しになるのか、これから病院局内で検討することになると考えております。前者の質問については、松本市立病院は公立病院ですので、民間病院では担えない政策医療が中心になると思いますし、立地は松本市西部地域ですが、西部地域のみならず松本地域の医療を担うことになります。特に松本においては、信州大学医学部付属病院と相澤病院といった高度な医療を担う機関があり、数年前から言われていますが、地域の中での役割分担の議論がこれから強くなると思います。市立病院は病床数を180床にしていく計画ですので、決して大きな病院ではありません。地域に密着した医療、相対的には高齢者のフレイル予防、高齢者の急性期の受け入れを軸とした病院であると考えております。

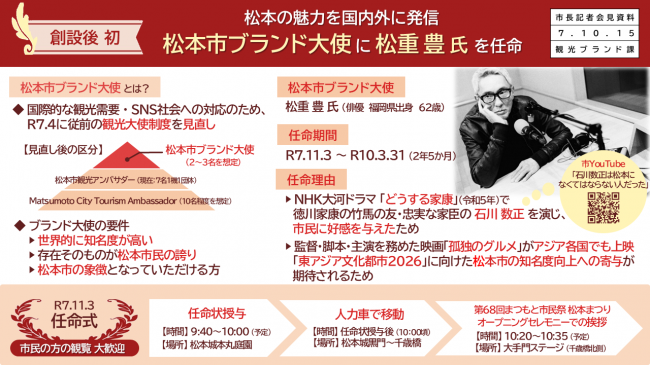

【資料2 松本の魅力を国内外に発信 松本市ブランド大使に松重豊氏を任命】

【市長】

資料2に基づき説明

【記者】

松本市ブランド大使について、松重さんにどのような活動をしていただくのか決まっていますか。

【市長】

松重さんに特別お願いすることは基本的にはございません。松重さんの存在そのものがさまざまな肩書を持っておりますし、松重さんが演じた松本城の初代城主である石川数正と重ね合わせて見ていただけるように、我々としても情報発信をしていきたいと思います。一方で、松重さんが自ら発言をされたり、情報発信するときに、松本市とのつながりや松本市ブランド大使という立場を表明していただく機会を作っていただけると思っております。

【記者】

お城でのイベントとかはどうでしょうか。

【市長】

現段階では任命式に来ていただきます。

【記者】

不動産業のMKKという会社が、旧井上百貨店の土地建物を取得するという発表がありました。外資系ホテルを誘致したいようですが、市長の受け止めをお願いします。

【市長】

井上百貨店が閉店し半年が経ちました。今回の取引と言いますか、交渉の過程をさまざまな筋から伺っておりましたので、早く正式決定し開発が進むことを待っておりました。これから大規模なリニューアルとのことで、できるだけ早くプロセスが進み、施設の開業が実現することを期待しております。松本駅前のお城口周辺につきましては、他にも民間の施設が再整備の計画を持たれているということが非公式にも伝わってきておりますので、そういったことの弾みになることを期待しております。また、ホテルということですが、今松本市内の宿泊施設が非常に混雑をしていて、この前も複数の方からなかなか予約が取れないといったお話も伺っております。こうしたことには波があると思いますが、宿泊需要、観光需要というものを私たちがしっかりと下支えしながら、大きくしていく必要があると思いますので、新たなホテルということですが、そうした状況に合致したものだと受け止めております。

【記者】

松本駅の南東部にはホテルや高層マンションも計画されており、どちらかというと商業よりは居住や宿泊になるのかなと思います。えきしろ空間で考えた時に、そういった位置付けになるのでしょうか。

【市長】

3月に提言をいただいた市街地再設計検討会議の中でも、正確かは分かりませんが「多様で高次な施設」という表現になっていたと思います。指摘にあったような住居中心、あるいは住居だけということは必ずしも望ましいと思っておりませんので、これからどのような形で民間投資が進むのか注視していく必要があると思います。あのエリアだけではありませんが、えきしろ空間全体の取り組みを具現化していく過程の中で「多様である」ということは、賑わいという意味で非常に重要なキーワードだと思っております。これだけインターネットの力が強くなり、物販の形も変わっている状況では、商業という言葉が必ずしも物販だけではなく「コト消費」や「体験」を消費につなげるといったことまで含めれば、松本駅の東地区は、そういったエリアになっていくことが望ましいと思いますし、我々が所有している公共空間、公園もありますので、そうした観点で整備の方向性を考えていくことになると思っております。

【記者】

松本市ブランド大使についてお尋ねします。任命理由に東アジア文化都市2026に向けた松本市の知名度向上への寄与が期待されるとありますが、東アジア文化都市のイベントに松重さんが参加される予定はありますか。

【市長】

現段階で、調整していることはありません。

【記者】

市長は松重さんにどのような活動を求めたいのかお聞かせ下さい。

【市長】

ことあるごとに松本に触れていただきたいと思います。孤独のグルメは松重さんの非常に大きな発信力の1つだと思っておりますし、一昨年に少し対談させていただいときに、石川数正の役だけではありませんが、テレビや映画で拝見する役柄そのままの素顔だなと感じました。活発で明るく、朗らかという感じではないですが、少し素朴なところが松本ぽいなと感じました。冷静で白髪でもいらっしゃいますが、年齢や仕草など松重さんという存在が松本だと思っていただけるように、いろいろな形で松本をつぶやいていただければ、それが松本にとって一番プラスになると思っております。

【記者】

先ほど市議会経済文教委員協議会にて、いじめの重大事態に関する調査結果が公表されました。市長の受け止めをお願いします。

【市長】

今回の事案そのものについては、改めて担当課に伺っていただければと思いますが、いじめ防止対策推進法では、いじめと受け止めた当事者の方が教育委員会に通報をし、必要であれば教育委員会が市長の見解を求め、市長が必要と認めれば調査委員会で調査をするというプロセスが定められており、松本市も条例を制定して取り組んできております。そうした中、調査を求めた本人や保護者の皆さんに納得していただける調査をしなければいけないと思っております。今回いじめと認定をし、教育委員会、学校現場が再発防止に向けた取り組みをしていくということを議会にも説明させていただきました。今後も調査委員会で調べて欲しい事案があれば適宜適切に調査をし、保護者の皆さんに納得していただける形を示さなければいけないと思いますし、それを公表することで、類似の事案を少しでもなくすことにつなげたいと考えています。

【記者】

公表の在り方についてお尋ねします。議会の資料の中に「重大事態に関する報告書および所見の公表について」ということで、保護者の方に希望をとっている紙がありました。それを見ますと「重大事態の調査報告を受けて作成した所見書を松本市ホームページ上で、期限を設けて公開することを希望しますか、希望しませんか」で丸をつけるようになっています。資料を見ますと「期限を設けて公開する」というところに保護者の方が二重線を引き、言葉で「期限を設けず公開してください」と書かれております。また資料では「重大事態に関する報告書(公表版)を市ホームページにおいて公開します」となっていて、期限を設けて公開するのか、期限を設けないのかということに関しては、一言も触れていない状態です。こうした場合、保護者の意向を尊重して期限を設けずに公開する必要があるとお考えでしょうか。また公開期限について市長の考えをお聞かせください。

【市長】

期限を設けることに必然性があるかと言われると、私はあまりないように思います。強いて言えば、かつては文書を公開するとなると保存期間や分量が多くなったときに、目に止まるような公開になっているのかという課題もありましたので、もしかするとその名残で書式上も残っているのかなと思います。基本的にインターネット空間であれば、そういう制約も極めて小さいので、当事者の希望に沿った対応をすれば良いと思います。別の観点で言うと、そもそもホームページだけではなく、例えば議会に報告することや記者会見で触れることも公開であり、なぜホームページに限定して公開の確認をするのか引っ掛かりを覚えましたので、公開期限の問題と合わせて担当課に検討させます。

【記者】

公明党の連立離脱について市長の受け止めをお願いします。

【市長】

今回公明党が離脱するということで、公明党が連立政権に加わった当時からの振り返りをさまざま報道していると思います。ちょうど私がNHKの政治記者で、一番現場で関わっていたころの政治情勢でもございました。私が旧経世会の担当で野中広務さんをメインに担当していたときに、橋本政権下の参議院選挙で大敗をして、自民党が参議院で少数与党になりました。その責任を取って総理大臣が小渕恵三さんに、官房長官が野中広務さんになり、私は官房長官の担当として政治の動きを最前線で見てきました。当時参議院が少数与党になったときに、金融機関が不良債権処理などによって経営危機となり、救済法案などを通そうとしますが参議院ですべて止まってしまいました。これでは何も前に進まないという中で、自民党が連立政権の模索をはじめます。当初から連立相手は公明党を想定していましたが、公明党が当時の言葉で言うと「座布団を挟んでくれ」ということで、小沢一郎さんの自由党との連立をまず行い、それから公明党との連立に進んで自自公連立という形になり、公明党が与党になってから26年間自民党と続いてきましたが、今回離脱となりました。今回の総裁選でも明らかになりましたが、いわゆる右派と左派とで分かれている中でいえば、公明党は相対的に左派との親和性の強い政策基調ですので、自民党とも進んできましたが、安倍さんが総理大臣になって以降は右派に舵を切っていましたし、さらに右派の高市さんが総理になるとすれば、路線があまりに違いすぎるということで、今回離脱となりました。公明党の中道的な政治や、これからどのような形で自民党や他の野党と連携していくのかということは、自分が政治ウォッチャーをやり、日本の政治の在り方を長年眺めていた中でいうと、非常に大きな転換の引き金になると思っております。もちろん当面の政治的安定にとってはマイナスですが、今回の動きによって、政治勢力が理念や政策で整序されていく方向に行き、今国民が求めている選択肢が明確になり、有権者の投票行動が積極的になることにつながればと考えております。

【秘書広報室】

以上を持ちまして、市長定例記者会見を終了します。

※AIにより文字おこしを行い、編集したものです。実際の発言とは異なる部分があります。