本文

市長記者会見 令和7年(2025)9月17日

記者会見の内容

令和7年9月17日 市長定例記者会見

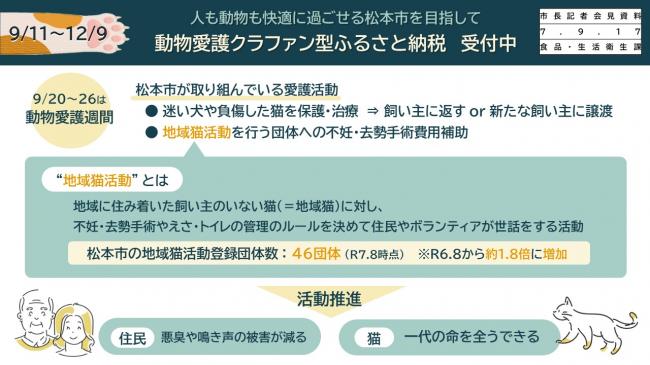

【資料1 9/11~12/9 人も動物も快適に過ごせる松本市を目指して 動物愛護クラファン型4ふるさと納税 受付中(1)】

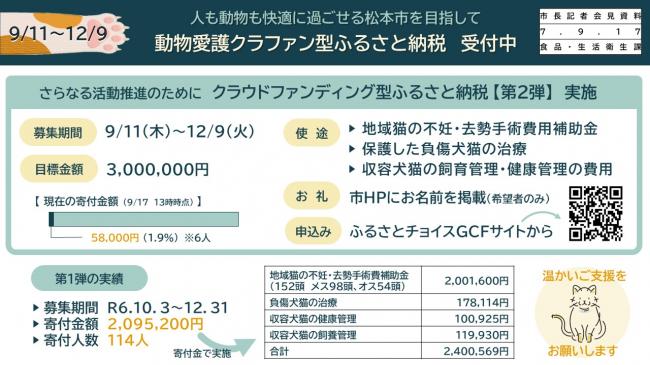

【資料2 9/11~12/9 人も動物も快適に過ごせる松本市を目指して 動物愛護クラファン型4ふるさと納税 受付中(2)】

【市長】

私から2点ご報告します。

まず、動物愛護のクラウドファンディング型ふるさと納税についてです。今月(9月)12日から26日までが動物愛護週間ですが、松本市では、迷い犬や負傷した猫を保護治療したり、地域猫活動を行う団体への不妊去勢手術費用を補助したりして、動物愛護活動に取り組んできました。

先週(9月)11日から12月初旬にかけて、この動物愛護クラウドファンディング型ふるさと納税を行っています。昨年の10月から12月にかけても一度行っておりまして、今回は第2弾で、目標金額は300万円です。集めた資金は、地域猫の不妊去勢手術の費用に対する補助金、あるいは保護した負傷犬・負傷した猫の治療などに充てます。お礼として、ご希望される方は市のホームページにお名前を掲載します。地域猫活動は、地域に住み付いた飼い主のいない猫に対し、不妊去勢手術や餌、トイレの管理のルールを決めて、ボランティアが世話をする活動です。松本市では、地域猫活動を行っている登録団体が46あり、去年から1.8倍に増えました。こうした地域猫活動を支援するためのクラウドファンディング型ふるさと納税です。大勢の市民の皆さん、市外の皆さんにも、松本市保健所の地域猫活動など動物愛護活動へのご理解とご協力をいただければと思っています。

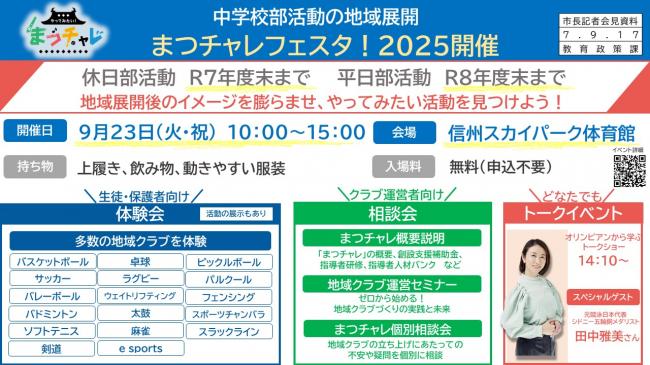

【資料3 中学校部活動の地域展開 まつチャレフェスタ!2025開催】

もう1点は、中学校部活動の地域展開に関するお知らせです。今年度末までに休日の部活動、来年度末までに平日の部活動を地域移行するという取り組みを進めてきました。地域クラブの活動について、より多くの中学生、これから中学生になる子どもたち、保護者の皆さん、地域クラブ運営に当たる方々に知っていただこうと、来週(9月)23日の祝日に、信州スカイパークの体育館で「まつチャレフェスタ!2025」を開催します。現在クラブ活動を行っている民間や地域のクラブが、さまざまな種類のクラブの体験会を開催します。地域クラブでは、できるだけ多種多様な体験を中学生に提供しようと、「エンジョイ型」の楽しんで活動してもらうことや、複数の種目を体験して地域クラブで活動することも想定しています。ラグビー、ウェイトリフティング、フェンシングなどは、従来の中学の部活動ではなかなか提供されなかった種目です。ピックルボール、パルクール、スラックラインなど、新しいスポーツもあります。地域の皆さんが幅広い年代で取り組まれている太鼓や、従来なかなか子どもたちが行うものと認識されてこなかった麻雀などの体験会を開催します。

クラブ運営者向けには、新たにクラブを創設する際の補助金の説明、指導者の研修、指導者の人材バンクといった松本市の取り組みについて説明し、個別に相談を受け付ける場を設けます。

シドニーオリンピック競泳の銅メダリスト田中雅美さんのトークイベントも予定しています。

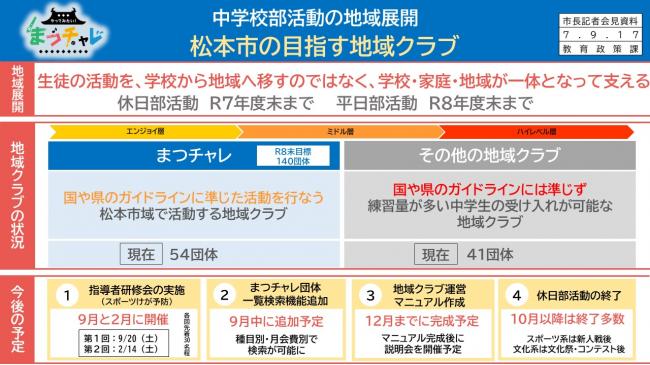

【資料4 中学校部活動の地域展開 松本市の目指す地域クラブ】

「地域移行」という言葉を使ってきましたが、スポーツ庁も今年度に入り「地域展開」という言葉に変えています。学校から地域へ単に移すだけでなく、学校・家庭・地域が一体となって中学生の活動を支えていこうという意味合いを込めて、「地域展開」という言葉を使って、従来の部活動の改革を進めてまいりたいと思います。

「エンジョイ層」「ミドル層」「ハイレベル層」と整理していますが、今まで中学生にとって半ば義務化されていた部活動を任意のものとし、本格的に競技に取り組みたい層から、体を動かして仲間と楽しむ層まで、それぞれが自身のやりたい方向性に応じて選べるようにするのが、私たちが目指す地域クラブの姿です。国や県のガイドラインに応じた活動を行う「まつチャレ」と呼んで募集を行い市民の皆さんにお知らせをしていく形は、どちらかといえばエンジョイ層側の、自分の志向に応じて活動できるもの。練習量を多くして全国大会や高いレベルの技術の習得を目指すといったものは、「まつチャレ」という形にこだわらないクラブとして、これまでの活動を更に進めていただこうと思います。

そうしたことを進めていくために、指導者研修会を9月と2月に実施します。そして、12月までには地域クラブ運営のマニュアルを作成予定です。今年度末までの休日部活動の地域移行、地域展開を完了することを私たちは掲げていますが、休日の部活動は現実には10月以降、スポーツ系は新人戦後、文化系は文化祭やコンテスト後、順次終了していく方向です。

私からは以上です。

【記者】

動物愛護の地域猫の話ですが、地域猫活動登録団体が去年1年間で約1.2倍近く増えている背景についてお伺いします。

【食品生活衛生課担当係長】

団体が増えた背景は、地域猫活動がより市民の皆さんに周知されたためと考えています。

【記者】

何かきっかけはありますか。

【食品生活衛生担当係長】

保健所で猫に関するご相談、苦情を受けた場合、解決策の一つとして地域猫活動の提案を積極的に行っていました。ホームページやSNS、クラウドファンディングサイトでも地域猫活動の意義について周知に努めました。

【市長】

クラウドファンディングは去年第1回目をやって200万円の寄付がありました。こうした活動が徐々に積み上がっていると感じています。

【記者】

クラウドファンディングでやる意義について市長はどうお考えですか。

【市長】

市民の皆さんからいただいた税金を使って事業をするのも当然あっていいわけですが、動物愛護や地域猫の活動に賛同していただき、寄付をいただいて活動展開することが動物愛護の観点から適しているのではないかという判断と理解しています。

【記者】

去年のクラウドファンディングで200万円集まりましたが、今年も実施するとして、毎年続けるのでしょうか。動物愛護の精神を広く知ってもらうという意義があると思うのですが、300万円のうち200万円で、残り40万円位は公費になるかどうかですが、今年も同様に不妊手術待ちの猫が300頭ほどいる状況で、足りない分は公費で賄うのは厭わないということでしょうか。

【市長】

目標金額の設定は、当該年度に必要な不妊避妊手術費等の補助金額やその他の治療や健康管理に必要な金額から、概算で定めています。300万円集まれば今年度やろうとしていた保健所の取り組みができるという金額です。少し足りない場合は公費で対応するということが基本的なスタンスです。集まり方次第で必要性の緊急性を鑑みて公費での対応を考えます。これを続けるかどうかは、今年の状況を見て保健所が判断することになると思います。

【記者】

猫の徘徊を見かけることがありますが、一代限りの命を守るということで、地域猫登録団体が去年2倍近く増えているのは、市長としても市民が地域猫活動を行うのは賛同する考えでしょうか。

【市長】

松本市としての地域猫活動をネガティブに捉えるか、ポジティブに捉えるかということですか。

【記者】

地域猫活動を今後も推進していくという松本市の考えをお聞きしたいです。

【市長】

それは言うまでもなく、市民の皆さんの賛同も寄付もいただきながら積極的に進めていきたいと考えています。限られた保健所の体制の中では、なかなか必要な対応ができるものではないと思っていますし、お金だけで解決できる問題でもないと思っています。動物愛護の観点からも、そこに住む皆さんにとって鳴き声や悪臭といった被害を自分たちも協力しながら減らしていこうという観点からも、こうしたボランティアに基本を置いた活動がこれからも必要だと思っています。

【記者】

中学校部活動の地域展開についてお伺いします。地域クラブ運営のマニュアル作成は、国や県のガイドラインに準じて作成するのか、市独自で作成するのか、運営でマニュアルに盛り込むものについてお考えをお聞かせください。

【市長】

各論までは把握してませんが、国のガイドラインをベースに、松本市の地域特性や市民の皆さんの要望などを踏まえた内容になるものと考えています。

【記者】

体験会で麻雀の説明がありました。囲碁や将棋もあると思うのですが、麻雀は新鮮だと思いました。中学校から麻雀を覚える事で賭け麻雀や雀荘への依存を心配する声もあります。一方、高齢者の中で健康麻雀や地域コミュニティで世代を超えて触れ合う効果も期待できると思います。部活動の地域展開の中に麻雀が入ることについて市長の見解をお聞かせください。

【市長】

麻雀についてお答えする前に、先ほど触れたように、これまで学校の全責任で教員が顧問や指導者となり、校内で行う種目は、中学校の規模などに応じて定められていたと思います。特に参加者の多い種目から順番にクラブが存在したということです。いわゆるマイナーな競技や、ニュースポーツ、アーバン・スポーツと言われるものは、従来の中学校の部活動には基本的にありませんでした。今回の部活動の地域展開は、学校の教員の体制などの事情から、学校・家庭・地域が一体となって支える体制をつくっていこう、そうしないと子どもたちに活動を続けてもらうことがいずれできなくなるというところから始まっています。その上で、今まで学校の部活動では提供できなかった多種多様なものを提供できるようにしよう、やりたいと思う子どもが少ないものでも、もちろん地理的な問題、移動の距離の問題などは残る部分はあるけれども提供できるようにしていこうというのが、地域展開の大きな目的です。スポーツチャンバラやスラックラインなど、今までの感覚でいうと安全性などが懸念されるものもあるかもしれませんが、子どもたちにやりたい気持ちがあって、指導者が支えていこうということであれば、選択肢を増やすのは望ましいと思います。

麻雀がどうかという点については、やらねばならないものではありませんので、中学生本人や保護者が良いと思えば、選択肢の一つとして何の問題もないと思います。最近、甲子園大会を始めた野球と同じような意味で、朝日新聞が高校生を中心とした麻雀大会を主催したり、高齢者の皆さんが自治会単位で行ったりするなど、ゲームとして楽しむ、あるいは競技として競い合うものになりつつあります。賭け麻雀や雀荘文化も残っているところもあると思いますが、少なくとも皆さんはこの機会を提供しよういうことでは全くないと思います。心配するよりも選択肢を増やすことに重点を置いて取り組んでいくべきだと思っています。

【記者】

まつチャレは現在54団体で、令和8年末の目標は140団体です。この目標値はどのような考えで設定されたのか、順調に進んでいるのか、54団体で今止まって苦労しているのか、状況を教えてください。

【市長】

議会での答弁でも述べていますが、地域展開後のクラブ活動の受け皿として、既存のクラブ、特にハイレベル層が目指すクラブも地域展開の一つですが、当初はまだ手探りで、松本市だけではないと思いますが、自治体が地域移行・地域展開していくに当たって、今までの部活動が、平日のみならず休日も指導者や子どもたちの負担になっているという観点があり、国や県ができるだけ活動を限定的にし、そしてその限定的にするものを地域クラブの主体にしようというところから始まりました。松本市も基本的にそういう認識のもとにまつチャレというガイドラインを設け、それに準じた活動を行う団体に補助を行うという考え方で組み立てました。令和8年末の目標140団体というのは、この表(資料4)の左側だけを140揃えるのではなく、全体で必要な団体や受け皿として考えていく方が良いのではないかということを、教育委員会の皆さんにも問いかえけ、意識が変わってきています。140のうち54だとまだ3分の1程度で、1年半で140にするのは難しい数字だと思いますが、私としては全体を含めたものとして140が目安になるかなと思っています。イベントなどもやりながら、この受け皿を指導者の皆さんの数とともに広げていくことは、段階的に目標に向かって進んでいるのではないかと思っています。

【記者】

まつチャレの件で、レベルを見たところで、まつチャレの位置づけを改めて理解したのですが、今の中学生、実質1、2年生で、どのくらいの子どもたちが地域クラブ・団体に登録しているのか把握されているでしょうか。

【市長】

今の質問にお答えするには、松本市内の中学2年生が、今はまだ中学校の部活動に残っていますので、残っているところにどのぐらい在籍しているのかということと、移行したその先にどのぐらい登録しているのかというパーセンテージがあればと思いますがいかがでしょうか。

【教育政策課長】

今の時点で約3割の部活が地域クラブに移行しているという調査結果が出ております。

【市長】

3割というのは、今まで中学校の部活動の数が10あったとすれば、そのうちの三つが地域クラブになったという説明ですか。

【教育政策課長】

169部活あったうちの3割がクラブ移行しているということです。

【市長】

今の質問の主旨は少し違って、子どもたちは一体何割くらいこの地区クラブ側に現状で参加しているのか。あるいはその前のベースとして、そもそも移行期ですので、中学の部活動に10割参加しているわけではないと思うんですね。そういった両方の大まかな、子どもたちがそれぞれ何割そこに属しているのかという数字があれば、ここでお示ししてもらいたいです。もし無いのであれば、またちょっと調べられる範囲で調べていただきたいなと思います。

【教育政策課長】

子ども何人ぐらいという調査をまだしていませんので、出ましたらまたご報告させていただきます。

【秘書広報室】

以上で市長定例会見を終わります。

※AIにより文字おこしを行い、編集したものです。実際の発言とは異なる部分があります。