本文

市長記者会見 令和7年(2025)9月11日

記者会見の内容

令和7年9月11日 市長定例記者会見

【資料1 9月27日(土)・28日(日) 第3回松本ローズカップ2025開催】

【市長】

まず、今月27日と28日に信州グリーンローズスタジアム四賀で開催される、松本ローズカップ2025についてお知らせします。松本ローズカップは高校女子公式野球の全国7つのリーグの代表者が集まって、リーグナンバーワンを決める大会としてスタートして、今年が3回目となります。

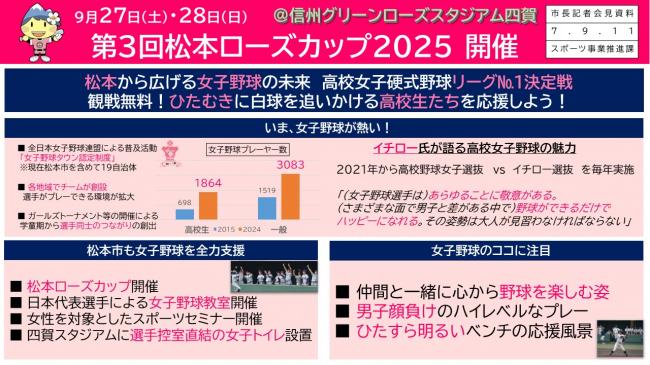

資料1の左側にプレイヤーの数をグラフにしてお示ししていますが、女子公式高校野球につきましては、高校生で10年前と比べて2.2倍、全国全体でも1.6倍と、プレイヤーの数が増えています。松本市としても4年前に女子野球タウンの認定を受けまして、この大会をはじめとしてさまざまな取り組みを続けているところです。

皆さんもご存じかと思いますが、イチローさんが2021年から高校野球女子の選抜チームとイチローさんの選抜チームの対戦を毎年東京ドームで開催していまして、今年は「女子野球選手はあらゆることに敬意がある。さまざまな面で男子と差がある中で、野球ができるだけでハッピーになれるという気持ちを持っていて、こうした姿勢は大人が見習わなければなない」と仰っていました。昨年一昨年と開催した大会をご覧になった方は感じていると思いますが、仲間と一緒に心から野球を楽しんいでる姿や、プレーとパワー自体は男子に比べれば劣りますが、技術やガッツは男子以上のプレーぶりを見せていただけます。また、男子野球と一番違うのが、ベンチの様子です。少し前まで行われていたバレーボールの世界選手権でも、女子の日本代表チームがプレイヤー同士で話し合っているのはもちろんですが、控えの選手たちがチアリーダーのように一緒になって応援をする姿が、非常にチームの力になっていると感じられました。女子野球のベンチの様子もそんな応援風景が見られます。

【資料2 9月27日(土)・28日(日) 第3回松本ローズカップ2025開催】

【市長】

資料2にお示ししたとおり、今回の組み合わせはこのようになっています。夏の全国選手権の決勝は高校選手権大会で行われましたが、そこで優勝したのが関西リーグ代表の福知山成美高校で、ローズカップには初出場ということになります。福知山成美高校をはじめ、各リーグの代表と選抜チームのほか、創部7年目で今年は春夏ともベスト16という成績を残している、地元の松本国際高校が出場します。

また、信州グリーンローズスタジアム四賀は緑の美しい野球場で、会場の隣にはバラ公園などもあり、野球とともに夏から秋に入る今の季節を楽しんでいただけるのではないかと思います。会場を盛り上げるパフォーマンスもありますので、ぜひ、記者の皆さんをはじめ、大勢の松本市民の皆さんにも足を運んでいただきたいと思います。

【市長】

資料は用意しておりませんが、私からもう1点ご報告します。今週の日曜日の信濃毎日新聞で取り上げておりました、大久保工場公園団地管理会館と障害児託児施設の話題です。

まず、大久保工場公園団地管理会館がどういうものかを説明させていただきます。工業団地ができるにあたり、適正な工業団地の維持管理、さらには立地企業の健全な育成進行といったことを目的として昭和50年に、いわば便益施設として設置をしたものです。食堂やATM、簡易郵便局などが設置されています。その他にも事務所や会議室などの利用が続いてきました。この会館は設置から50年を経ており、老朽化が進んでいます。このまま大きな修繕などを行わなず放置できないという状態の中で、公共の施設として先ほど申しあげたような設置目的はほぼ達成ができたという認識の上に、この会館を主として管理してきた大久保工場公園団地管理組合との間で、昨年の秋から取り扱いについて協議をしてきたところでございます。公共施設としての用途を廃止するということで、管理組合からは市の判断に従い譲渡を受けないという方向が示されまして、5月に管理組合の組合員には周知が行われていたということです。そして、それを受けて会館に入居している事業者に7月に通知をしております。その入居している事業者の一つに、どれみはうすという障害児託児施設があります。このどれみはうすは指定障害児通所支援事業所Aというカテゴリーに入る施設で、放課後等デイサービスを行っております。こうした施設は松本市内に、放課後等デイサービスを単独で行っている施設で11、多機能型で行っている施設で25あり、その内の一つです。現在、7月の利用実績でこの施設には6歳から16歳のお子さんたちが26人利用しています。この中には松本市外、塩尻市、安曇野市の利用者も3人いらっしゃいます。

この放課後等デイサービスは、松本市内には36カ所ありますが、1日あたり10人を受け入れられる施設ということが基本となっておりまして、もしこの施設が使えない状態になりますと、1日あたり10人分の受け入れ枠をほかの施設で確保していただく必要があるというのが、福祉観点から見た状況です。そして、この7月に入居事業者に対して商工課の担当者が対面で伝達をしましたが、今回の新聞報道にあるような受け止めを、今その事業者の代表の方はされているという状況です。

その上で、今回の新聞報道を受けまして、商工課とこども福祉課から直接話を聞きました。商工課としては必要性が薄くなった公共施設を、主たる管理をしてきた管理組合と協議をし、用途廃止が妥当ということで、その手続きを7月から始めることになっていました。この用途廃止の時期については、令和9年3月末、これから1年半後ということになっていますが、商工課に障害児託児施設が入居をしているという認識はありましたが、その用途、廃止、そして移転をすることの影響などについての考慮が十分でなかったことから、こども福祉課には連絡などがされておりませんでした。そして、こども福祉課は当該事業者の代表の方から問い合わせを受けて、今回の件を初めて知るという状況でした。こうした状況を受けて、まずこの代表の方に、所管をしているこども福祉課が改めて要望を聞くようにということで、来週訪問をして聞き取りを行うことになっています。

用途廃止自体は、地元や工業団地の状況などを見て進めていくのが妥当と判断しておりまして、ご要望を聞いた上で、他の公共施設で貸し出し可能な物件がないか商工課が中心となって調査をし、そして代替物件を何らかの形でこの事業所が見出せるように、努めてまいりたいと思っております。

私からは以上になります。

【記者】

まず、大久保工場公園団地管理会館についてお伺いします。私が取材を行った際に、商工課からも考慮が足りていなかったと先ほどと同じ説明がありました。組合が長年管理されている公共施設ですので、当然利用している市民の方がいます。会館自体の廃止というよりも、この施設に限らず老朽化や再編で場合によっては廃止が進んでいく中で、指定管理者だけに話を聞くのではなく、利用されている市民の方との対話が非常に大事になってくると思います。今回そこの対話がもう少しあれば、商工課もこの影響についての考慮などが出来ていたのではないかと感じました。この件に関しては、十分な対策が取られているということでしたが、公共施設再編を巡る全体として市長は先週の会見でも会話の無いやり方は良くないということを仰っていましたが、職員に対して今後どのような周知していくのかお聞きします。

それともう一点、今回こども福祉課へ共有がされていなかったということで、廃止が決まったときに福祉関係の部局に頼りたいというのが、施設側の当然の反応だと思いますが、その際に同じ市役所の中で関連する課がそれを知らなかったというのは、やはり市民の不信感や困惑につながると思います。部局間の情報共有というところは改善が必要だと思うのですが、その点について市長の意見をお聞かせください。

【市長】

まず1点目ですが、一般論としてはご指摘のとおりです。これから公共施設の再配置を進めていくにあたって、改めてそのことを職員一人一人が認識して取り組んでいく必要があると思っています。その上で、今回の件について申しあげますと、非常にイレギュラーであったという点もあります。

管理組合は単に指定管理者という存在というよりは、先ほども設置目的あるいは設置の経緯から申しあげてきましたが、工業団地を作るにあたって工業団地で働く方々やその事業所の皆さんが、そこで日常生活送っていく民間施設が無いという状況になりますので、そこをあえて税金を投入して、その目的がある程度達成されるまでの施設として造ったものです。そのときに、いわば二人三脚でそれを運営してきている存在が、今回の指定管理者となっている管理組合でありまして、もちろんその管理組合以外の方々が全く利用してない施設ではありませんが、管理組合の方々が中心になって使って来た施設ということです。その中で、時代の変化とともにその必要性が薄れてきて、その薄れてくる中で空いているなら使用したいということで、工業団地とは直接関係のない入居者が今回の福祉事業者を含めて3者ありまして、今回のような状況が起きたということは申しあげておきたいと思います。その上で、改めて現実として入居しておられる方々が居て、我々の方針としてはある程度固めた上で話を進めていくことになると思いますが、そのときには福祉関連施設だということへの考慮と、移転先についてどうするのかを、他の事業所とはいろいろと事情が違う施設だからこそ協議や配慮が必要だという認識を持って、周知にあたる処置が必要だと思っています。

もう1点の縦割りの問題ですが、これは永遠のテーマです。役所の中で縦割りと横串というものと、風通しが良く常に意思疎通が行われるような組織にしなければならないというのは、これまで以上に必要になってきていることです。我々としても、組織改正や人事などでそうしたことを進めてきたつもりではありますが、改めてその不十分さということも明らかになったと思っています。今回の件は、商工課にとっては自分たちの領域とは遠く見える福祉部門、そして福祉部門から見ると施設の用途廃止によって、自分の所管の施設が使えなくなることへの想像が足りてなかったという中で起きました。改めて自分たちの事業がいろいろなところに跨って進んでいて、だからこそそれぞれの職責の中でより意思疎通を活発にすることが必要だということを、機会を捉えて徹底をしていきたいと思います。

【記者】

もう1点お伺いします。今回の件を取材する中で、簡易郵便局に話を伺わせていただきました。簡易郵便局長のお話では、ごく稀に電話で利用者数を聞くことがあった程度だったということで、少なくともこの数年は職員が直接様子を見に来ることはなかったそうです。託児施設に関しては、本来市が想定していたような理由ではなかった部分もあるとは思いますが、簡易郵便局に関しては設置当初からある施設で、工業団地で多くの企業も利用されていて、いわば設置当初の理念にも係ってくる施設だと思います。ここで廃止について申しあげるべきではありませんが、廃止するにあたって所有しているのは市である以上、市の職員が直接見て話を聞きに行くというような事前に調べる作業は、当然必要になってくると思いますが、こちらに対しても市長の考えをお聞かせください。

【市長】

これは私の想像が入りますが、先ほども申しあげたように、工業団地の管理組合が二人三脚で設置から進んできた中で、管理組合との対話がきちんと行われていれば、今ご指摘にあったような部分の把握もできているという認識が担当課にはあったのではないかと思います。そのことに一定の理由もあるとは思いますが、ご指摘になりましたように、この施設の用途配置というところまで我々が考えるにあたっては、少なくとも直近において指定管理者のみならず、入居事業者との対話を意識して取り込む必要があると、今回の事例を鑑みて思っているところです。

【記者】

今の件に関連してお伺いします。記事の方では触れていないのですが、どれみはうすの代表の方から、今回の件を市の方から議会への報告が済んでいないので公表しないでほしいというようなことを言われたとのことですが、そのような事実があったことを市長は認識されていますでしょうか。

【市長】

議会への報告というのが何を指しているか判断し兼ねるところもありますが、実は手続き的には庁内手続きまだ終わっておりません。私のところに報告や決裁が回ってくる段階の前ということであります。従って、議会への報告の前に庁内としてこれでいくという最終決定をしてからになります。正確には市長に報告をして、決裁をして、あるいは決裁の前に庁議で協議をするという手続きがありますので、それよりは前の段階としてこの意向と方針を伝えさせていただいていたということです。

その上で、先ほどのご質問に関しては、これも手続き論に拘るとそういう話になってくるということを、担当課としては意識をしたのではないかと思います。手続き的にはまだ最終決定ではなく、形式でいけばまだ庁内の手続きを踏んでおらず、あるいは庁内の手続きを踏んでも、その後議会に報告して議会が了承しないと最終的には決定になりませんので、そのことをおもんぱかったときに、まだ途中なのでとりあえず事業者の代表の方にはそのような発言をされたのではないかと想像します。そのことの妥当性については、少なくともそれを強要することができる話ではないと思います。当然それを受け止めた事業者の方が、今こういう途中の話をしておきましたということを、利用者の皆さんに伝えるか伝えないかというのは我々がどうこうできる話ではないと思います。

従って、そこの部分なども含めて物事を合意形成しながら決定をしていくときの情報の伝え方に、少し神経を使う担当者の気持ちも分からないわけではないのですが、段階を踏んで物事を進めていくときに、どのタイミングで物事をきちんと伝えて、そしてどのタイミングで皆さんにとってそれでいきましょうということになるかを、個別ケースによって違うと思いますが、改めて今のご指摘を踏まえて、意識をして取り組まなければならない点だと思っております。

【記者】

先ほど市議会建設環境委員会で花時計公園の再設計の話が出ました。中心市街地活性化の一環の事業ですが、なぜ花時計公園の再設計が必要と考えるのか、また、市長にとって今後どのような花時計公園にしていくのが望ましいと思われているのか、市長のビジョンをお聞かせください。

【市長】

皆さんご存知のようにえきしろ空間全体の提言をいただいて、それを踏まえてこれから松本市のいろいろな計画にそれを落とし込み、また駅前に関してのアウトラインをより具体化するようなものを、作って行くプロセスを今進めようとしているところです。その中で、なぜ花時計公園だけ取り出したのかということだと思います。私としても花時計公園だけは、その作業プロセスの中でパルコ閉店以降の周辺の賑わいを放置しておくことのマイナスが大きいと判断をして、とりあえずまずは短期的に、庁内的には超短期と申しあげていますが、今やれることとやるべきことをやろうというのが、今回予算計上をして承認をいただこうとしていることです。従って、設計やビジョンというのは、大きな意味ではこれからいただいた提案を踏まえたのがビジョンとしてあって、それを全体像として設計しているところです。その中で花時計公園は、暫定的に今必要なことをやるということです。

そして、今必要なことは何かと言えば、現状、建物と土地を所有された事業者がまだどういう施設をいつスタートさせるのかということが明らかになっておりませんので、閉店から半年が経った影響は少なくとも周辺にとってかなりあると思っています。その一方で、花時計公園でワインやビール、食事のイベントを既に開催しておりますが、そのイベントそのものの客足は例年並みあるいは例年以上という状況ですので、超短期的にこの賑わいを周辺エリアで何とか保っていき、それを全体のビジョンと大きな齟齬がないように留意しながら、今できることをやるというのが今回の私たちの考え方です。

【記者】

整備の中で、スケートボード対策でゴムマットの数を減らしたということですが、パルコの閉店もあって周辺の状況からすると、スケートボードがやりやすい状況になってしまったのかなと思いました。多くの人が居なくなったという点で、スケートボード対策でゴムマットに代わるものや、順次数を増やしてきたという過去の経緯もあり、公園の中の物を傷つけたりするなどの問題で対策に力を入れきているのも知っていますので、今後、その辺の対策を再整備と合わせてどのようにされていくのか市長の考えをお聞かせください。

【市長】

スケートボードそのものの是非を今回は突き詰めてはいないのですが、若い世代の人たちが街の真ん中にあるスペースで自分たちが楽しめる公園だと思っていただくことは、検討会議の提案やこれまでの議論の中で共通した物としてあると思います。いわゆる、若い人たち向けのアーバンスポーツといったものが、これからの花時計公園の用途の一つであると認識をして、そのような可能性を探るべきだと私は思っています。

スケートボードはその中でも音の問題などもあり、周辺に住んでいる方々にとってもこれは大きな問題ということで、これまでは禁止を徹底するという方向で来ました。それがもう少し自由度を上げられる話なのかどうかというのは、これから一つ留意しなければならない点だと思っておりますし、スケートボードだけではなくダブルダッチなどの、若い世代の人たちが楽しめるようなものをどの方向に持っていくのかは、現在とこれからの花時計公園を考えたときに、先ほどご質問の中であったこれまで禁止の方向に積み重ねてきたという経緯とは、少し逆のベクトルのものを我々としては考えています。

【記者】

ローズカップについてお伺いします。まず、市長は野球部出身で野球の大会を非常に楽しみにされているかと思うのですが、ローズカップを松本市で開催することの意義と、野球というとやはり男性のイメージが強いので、女子野球の大会が開かれることで社会にもたらすインパクトをどのように考えていますでしょうか。

【市長】

4年前に女子野球タウンに名乗りをあげようと言ったときに、考えていたことと今のご質問は重なるのですが、女子野球は当時まだマイナーな状況にあって、男子のスポーツと女子のスポーツ、例えばバスケットボールやバレーボール、サッカーですら男性専門ではないとなってきている中で、球技の中で最後に残った男子中心のスポーツでした。しかもそれは、本来男子中心でなければいけないような身体的特性が求められるスポーツではないにも関わらず、そのようなスポーツとして残ってきたというのが、私もプレーをしたりコーチをしたりしてより強く感じてきていたところであります。それは、スポーツとは少し離れますが、日本のジェンダーギャップの象徴的存在としてそれが継続してきたということだと思います。ようやくこれを変えようという機運が起き始めたときに、私が関わってきた野球をぜひ松本市でという思いは当然ありましたが、それ以上にジェンダーギャップ解消を社会と街全体で進めていこうというときに、これは時宜を得たものになると考えたというのが根本にあります。

それから4年経って、夏の高校野球を主催している朝日新聞や高校野球連盟が遅ればせながら、女子への門戸開放というものを少しずついろんな形で進めてきました。そのことが今度は翻って、男子の高校野球と言えば丸坊主とか、一糸乱れぬ行進だとか、そういう自由とは反対の価値観の強すぎる状況も緩和の方向に来たと思っています。そうした思いでこの大会を、松本市でぜひやりたいと考えて、歩みとしては一歩一歩ではありますが進めているところであります。

それともう一つ、信州グリーンローズスタジアム四賀という球場は、私が市長になる前に新しい球場として松本市内に造りました。ただ、この球場はスタンドが狭いので、今の高校野球も、例えば松商学園高等学校のような強豪校の試合や観戦者が多い試合だとキャパシティオーバーになってしまいます。ですので、せっかく造った信州グリーンローズスタジアム四賀を、本当に活用していくには何が必要で適切かということを考えたときに、少しずつ上向いているとは言ってもまだ黎明期で、見る人の数はまだ少ない女子野球の聖地のような位置付けにしていくことが、このスタジアムにとって望ましい方向ではないという思いでスタートしました。そしてそれは、特に四賀の地元の皆さんにとっても、トータルで言えば人口減少の進む中で、1年に1回ではありますが若い世代が来て、みんなでこれを盛り上げていこうという気持ちになっていただくという状況にもなっていっていると思っています。どのような形で進めていけるかは不透明ですが、先ほど申しあげたような狙いを持って、これからも続けていきたいと考えています。

【記者】

7月に方針決定されたときにも会見で質問があったかと思いますが、今日の建設環境委員協議会の方で、脱炭素先行地域の辞退を環境省に届け出るという報告がありました。改めて市長の受け止めをお願いします。

【市長】

松本市がゼロカーボンシティ2050年に向けて取り組みを進めていく条例を作り、そしてコンソーシアムを作り、地域エネルギー会社を作り、そういう動きの中で国の制度と枠組みを最大限利用しようということでスタートをして、第1回の地域選出に選ばれたものでありますので、それが道半ばで断念せざるを得ないというのは非常に残念な気持ちです。

ここに至った経緯を、議会でも関係部長から説明をさせていただきましたが、当初に十分に見通せていなかったことの一つが、インフレ傾向になって資材高が急速に進み、その事業費の問題をどうマネタイズするかということでした。脱炭素先行地域というのは5年という期間の中で目標を達成するものでしたので、そのスケジュール感と合わない状況になってしまったというのが直接的な断念の理由であります。私たちは今、しっかり反省すべきところを反省することと、先ほど申しあげたゼロカーボン社会に向けて積み重ねてきたことに、ブレーキがかからないようにしなければならないと思っています。

ともすれば、やはり今世界的にもトランプ大統領の発言や、あるいはヨーロッパの中でもこの脱炭素社会への取り組みに対して少しブレーキをかける側の勢力が強くなっているというようなこともございます。従って、改めて私たちは肌で感じられるようになった猛暑、酷暑の大元の地球温暖化ということにもっと正面から向き合っていくということを、改めて松本市民の皆さんに共有をして、必要な取り組みをこれからも事業化したり予算化したりして、一緒に行動していきたいと思っています。

【記者】

松本市立病院の関係で2点お伺いします。昨日までの3日間の一般質問で市立病院に関する質問が数多く出ました。事故発生から公表に至るまでの経過や、今後の分娩継続への考え方、信頼回復、また新病院のことなど幅広く、基本的には北野病院事業管理者と渡辺事務部長が答弁をする場面が多かったのですが、市長として市立病院に関する議員さんからの質問と指摘を、どのように受け止めていたのでしょうか。

もう1点は、昨日の市長の答弁で来月半ばに病院局の結論を踏まえて市の方針を出すとありましたが、議員さんからは最初から分娩は無理だろうという前提の質問もありました。分娩を続けてほしいという地域の方の具体的な要望や声は、市長の耳には入っているのでしょうか。

【市長】

1点目のご質問は個別いろいろな質問がありましたので、それに一つ一つここで私が思ったことをお答えするのは適切ではないと思いますが、改めてあれだけ重大な医療事故を市立病院が起こしたことは、医療事故への対応は元より、分娩を担う産科の構造的な問題として果たしてどうなのかといったこと、そしてそれは病院全体としてどうなのか、新しい病院を作って行こうとしているその方向性もどうなのかということに全部連なっていくということは、議員の皆さんもそういう意識を持っておられましたし、私も一番思っていることでありますので、改めて議会での議論を踏まえて、病院局として検討をすると思います。また、病院開設者としてもこの議論を踏まえた検討判断が必要だと思っています。

その上で、もう1点の分娩のご質問ですが、経緯を遡って申しあげると、2020年に私が市長に就任をして、コロナ禍の中で市長就任直前に病院建設計画が中止になって、それをコロナ禍ではありますが、もう一度計画を見直して前に進めていく必要があるということを、就任してすぐ方針として示させていただきました。そして、専門者会議で全体の継続見直しをしていただく中で、焦点の一つがこの産科・分娩の部分でありました。当時から今議論になっているような、より広域的な形で病院の役割分担を考えていくべきで、その中でも産科・分娩はよりその視点が必要ということは、専門者会議の提言からも示されていたことです。最終的な専門者会議の提言は、当面この病床は残す一方で、将来を考えたときに広域的な枠組みの中で検討していくようにという内容でした。

またその一方で、病院サイド、あるいは今ご指摘のあった地域の皆さんにとって産科・分娩は、これまでの歴史的経緯や地域の皆さんの思いからしても、非常に重要な旗印ということで存続への強い気持ちを持っておられました。ですので、現状の基本計画のラインで今まで来ているわけであります。

そして、これもご承知だと思いますが、一昨年、一旦病院側から産科をやはりやめざるを得ないので検討させてほしいという話がありました。そのときに、2020年から21年にかけての議論もありましたので、本当にできないかどうかをもう一度検討してくれということで、結果的には続けていくことになったわけであります。そうした経緯を経て、今回の重大な医療事故が起きて、しかもそれはかなり構造や体制まで視野に入れなければならない問題として、私も病院局も、あるいは議会の皆さんも受け止めて指摘をされているということです。

今の時点で私のところに、例えば市長の手紙などで、直接的に産科について意見を伝えられたことはありませんが、当然、病院局にはいろいろな意見をいただいております。それを踏まえて、議会で答弁させていただいたように、分娩を継続するか廃止するかについては、病院局が専門家や地域の他の医療機関から聞き取りを行って結果を分析検討して、病院局としての結論をまとめようとしていますので、その結論がまとまり次第、病院事業者、事業管理者と協議をして松本市としての方針を決めたいと考えています。

【記者】

今の回答の中で、市長の手紙など直接的な意見は伝わってないということでしたが、明日、午前9時から「松本市立病院の産婦人科を守る市民の会」が伊佐治副市長に要望書を提出するとのことですが、例えばそのような要望が多数来たら病院局の結論に影響するのでしょうか。市民の意見も大事になると思うのですがその辺りはいかがでしょうか。

【市長】

議会でもそのような指摘があったと思いますが、市立病院の問題は両面で考えなければならないと思っています。両面というのは、一つは今の波田地区を中心に周辺で暮らしている方々の考えと思いの部分です。そしてもう一つは、松本市として市民全体の考えと思いの部分で、この両方が最終的な方針をまとめるにあたって、常に見ていかなければならない問題だと思っています。それがご質問に対する答えです。

【記者】

市立病院の関係でお伺いします。前回の中断のときに中村前院長に取材をして、分娩は市立病院の宝でずっと残していかなければならないという思いをお聞きしていたのですが、市長は市立病院の分娩に対して、どのような思いがあるのか一言お願いします。

【市長】

中村前院長がその発言をされたかどうかは、私は詳細を把握しておりませんが、先ほども申しあげたように、波田町の時代から波田総合病院の中心の一つに産科があったというのは、町民の皆さん、あるいはそこに携わってきた医療従事者の皆さんに共通した思いだったと私は伝えられております。松本市と合併して松本市立病院という形になって以降も、少なからずそこで働いている方々の中には、そのような気持ちを持っていた方は多かったと思いますし、私は病院開設者を引き継ぐ立場として、病院関係者と地元の皆さんのそうした思いを自分なりに受け止めてきたつもりであります。その中で起きた重大な医療事故で非常に重いものであるということも認識していますので、最終的な判断を病院局の結論がまとまり次第、病院事業者と共同で行っていかなければならないと思っています。

【記者】

OMFの関係でお伺いします。今年のOMFが閉幕して、残念ながら個人的には1公演も見られなかったのですが、松本でのオペラ公演は大盛況だったと認識しております。一方で、振り返ると東京公演の中止などもありましたので、実行委員長として今年のOMFの総括をお願いします。

【市長】

小澤征爾永世総監督生誕90年を節目として、今年のフェスティバルは開催をさせていただきました。成功裏に終えることができたと考えています。公演に来場していただいた方の数は、およそ1万1000人ということで、去年と比べると公演の数そのものが二つ減っていますので、この1万1000人という数は去年よりは少し減っております。一方で、このくらいは入場してチケット買っていただけるだろうという収入を見込んでいる、収入予算額に対する達成率でいきますとほぼ同等ということでした。そういう意味でも、来場して公演を見ていただいた方の数は落ち込んでいなかったということであります。

また、3年ぶりのオペラについては、首席客演指揮者の沖澤のどかさんと演出のロラン・ペリーさんの舞台は、古典的な楽曲と斬新な演出の組み合わせで、松本初の世界的プロダクションだという評価をいただいた評論もあるようです。そして、オーケストラ公演につきましては、Aプログラム、Bプログラムとも完売に近い状況の下で公演ができたということです。

小澤征爾永世総監督が去年お亡くなりになって、これからどのような方向にOMFが進んでいくのかを心配される向きもあると思いますが、OMFを末永く続けていくためには、より幅広いファン層を引きつけていく必要があると考えています。小澤征爾永世総監督に代わって公演の内容や指揮者を選定していくために、私たち実行委員会と、SKOと首席客演指揮者の沖澤のどかさんと、これまで以上に緊密に連携を図って、より魅力的なプログラムを提供していくことが必要だと考えています。

【記者】

先週末、石破首相が辞任を表明されました。任期としては1年足らずですが、この間に二度の国政選挙などがあり、少数与党になった中での国会運営や、外では対米関税交渉などいろいろな動きがありました。

国政の方は自民党の中も野党の方もいろいろな動きが出てきているところですが、松本市長として石破政権と首相の辞任をどのように受け止めているのか、また、今後の展望についての意見などありましたらお聞かせください。

【市長】

石破政権とはどういう政権かという明確なメッセージを、なかなか国民に送れないまま1年足らずで退陣を余儀なくされたと私は感じております。それが、衆議院選挙、参議院選挙共に大きく自民党が敗北をして、そして衆参両院とも自民党から見れば少数与党という結果につながっていると思います。

そうした中で、石破政権が目指したものは何かと私なりに感じていたのは、寛容であること、そして地方というものをもう一度建て直したいというこの二つで、十分にメッセージとして送り届けられていなかったとは思うのですが、そういう思いを持たれた総理大臣、あるいは政権だったと受け止めております。それ自体は、私が松本市で目指して取り組んでいきたいということの方向性として共通するところでありました。ですので、そうした方向性がここでまた頓挫するようなことになるのは非常に残念だと思います。

この後、自民党の総裁選、そして新しい総理がどのような政治路線を持って進んでいく状況になるのか。そのときに衆議院解散しない以上はこのまま衆参ともに少数与党ですから、結果的には物事の実行力がなく政策を前に進めていけない政権になりまので、石破政権を教訓とするためにも新しい総理総裁が、連立や枠組みを大きくすることも含めて、実行力のある体制づくりという方向に進んでもらいたいと思います。その上で、寛容で地方が重視される政治が進められることを期待しています。

【秘書広報室】

以上をもちまして、市長定例記者会見を終了します。

※AIにより文字おこしを行い、編集したものです。実際の発言とは異なる部分があります。