本文

市長記者会見 令和7年(2025)9月2日

記者会見の内容

令和7年9月2日 市長定例記者会見

【市長】

私から、松本マラソンの不正会計処理に関する処分について申しあげます。昨日、私自身の責任に関する措置、副市長の責任に関する措置について議会に報告をし、必要な条例改正案を提案させていただきました。また、関係した4人の職員の処分につきましても、総務委員協議会に報告させていただきました。その上で、この事案に関わったもう1人、松本マラソン実行委員会の事務局の職員につきまして、今日付けで処分をいたしましたので、そのことをお伝えさせていただきます。該当するのは松本マラソン実行委員会雇用の職員で、松本マラソン実行委員会の事務局次長でございます。処分の内容は減給10分の1、2カ月でございます。松本マラソン実行委員会事務局職員の服務に関する規定は、松本市の会計年度任用職員の服務規定に準ずるものとされており、これに基づき事務局次長が関わった内容を照らし合わせ、実行委員長までの決裁によって、減給10分の1、2カ月という処分を決定したものでございます。今日、松本マラソン事務局長、松本市のスポーツ部長から本人に処分を言い渡しました。その内容については、松本マラソンの公式ホームページ等で公表しております。この点については以上です。

【秘書広報室次長】

今の件について、ご質問がある方お願いします。

【記者】

今回、市長ご自身の給料を減らす判断をし、昨日の議会でも発表されたと思いますが、どのような思いから減額する決断に至ったのかお伺いします。

【市長】

昨日の議会でのあいさつで申しあげたとおりでございます。一連の監督責任と任命責任を明確にして信頼回復に取り組んでいく責務と、自身の意思を示すとことが目的でございます。この内容を決めるにあたりましては、昨日議会に報告したスポーツ本部職員の処分内容、さらには過去に松本市で起きた不祥事に関する市長の対応などを参考にしまして、松本市長、そして松本マラソン実行委員長としての責任を総合的に判断し、決定したものでございます。

【記者】

事務局次長の処分を今日言い渡したということですが、今日付けの処分でよろしいでしょうか。

【市長】

そうです。

【記者】

関係する職員の処分は、これで全てということでしょうか。

【市長】

そうです。

【記者】

今回、副市長も減給10分の1ということで、中野副市長が2カ月、伊佐治副市長が1カ月と異なっています。副市長も減給するに至った経過を教えてください。

【市長】

2人につきましては、自ら申し出があって私が了としました。それぞれの判断をするに当たっては、この事案が発生した時に、どのような立場にあったかを基本にしております。中野副市長につきましては、この事案が発生したときは副市長であり、自分には監督責任があるとして、スポーツ本部長と同等の措置を取りたいと申し出がございましたので、減給10分の1、2カ月ということで了としました。伊佐治副市長につきましては、事案発生当時は教育長であり、監督責任を負う立場ではございませんでしたが、今回の検証委員会の報告書の中で、平成30年の監査結果の対応が不十分であったことが不正会計処理につながったという指摘をご自身としては重く見て、責任は自分にもあるということで申し出がございました。その重さにつきましては、副市長としての監督責任とは同等ではないと私の方で指摘をし、ご本人も了解の上で減給10分の1、1カ月となったものでございます。

【記者】

減給に関しては議会の可決が必要になると思いますが、これで来年以降の大会が開催できるかどうかの判断に移ると思います。スポーツ部において、ランナーやボランティアにアンケートを行っていると思いますが、今の検討状況について教えてください。

【市長】

私自身の措置や副市長の措置については、9月議会の閉会までに条例改正が認めていただけるかどうかでございますので、次回以降の対応について私自身が検討するのは、その後と考えております。一方で今ご指摘がありましたように、スポーツ部の中では、これまで参加したランナーの皆さんや、関係した方々などへのアンケートや聞き取りを進めているところでございます。また、全国各地で行われているフルマラソン、あるいはハーフマラソンなどのさまざまなランニング大会の現状の把握、分析も行っております。それらも踏まえて、私自身への措置が最終的に決定したあと、これから松本マラソンをどうしていくのか本格的に検討していきたいと思っております。

【記者】

昨日開会した市議会の決算報告の中で、監査委員から市民の信頼を損ねる事案について指摘があったと思います。それに対する市長の受け止めをお願いします。

【市長】

監査委員からの報告は、私も直接受けました。相対的な指摘と、事案の重さや内容の違いに基づいた指摘をいただいたと認識しております。記者会見や議会でも繰り返し申しあげてきましたが、改めて監査の結果をできるかぎり速やかに反映させる取り組みを進めること、また監査にとどまらず、市民、議会の皆さんからの指摘を真摯に受け止める組織であることを肝に銘じなければいけないと思っております。また、そうした事案が発生した背景、原因については、さまざまな要因が絡み合っていると受け止めておりますので、要因を一つ一つ解決し、できる限り事案が起きないようにすることが我々の責務であると考えております。

【記者】

事実関係を確認させてください。事務局次長を減給10分の1、2カ月の処分にしたのは市ですか。それとも実行委員会でしょうか。

【市長】

実行委員会です。

【記者】

分かりました。

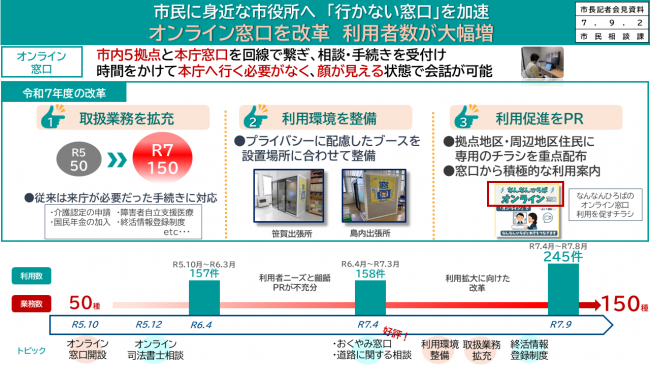

【資料1 市民に身近な市役所へ 「行かない窓口」を加速 オンライン窓口を改革 利用者が大幅増】

【市長】

それでは、私の方から3件報告させていただきます。まず令和5年10月にスタートしておりますオンライン窓口について報告いたします。このオンライン窓口は、松本市内にある支所、出張所、あるいは地域づくりセンターといった市役所本庁から離れた5つの拠点と本庁の窓口をオンラインでつないで、その場から相談、手続きが受け付けられるものでございます。これを利用していただければ、本庁へ時間を掛けて足を運ぶ必要がなく、一方で顔が見える状態での会話が可能ですので、市民に身近な市役所づくり、将来に向けた新たな市役所の在り方の導入部と位置付けて行っているものでございます。今年の4月以降、3つの点について改革を行ってきました。1点目は、スタート時に50程度だった取扱業務を150に増やし、相談対応をはじめ、本人確認のために来庁が必要だった介護認定の申請や、国民年金の加入などの手続きもオンライン窓口で行えるようにしました。2つ目は、5つの拠点に設置しているブースのプライバシー保護についてです。笹賀出張所と島内出張所では、資料(1)の写真にあるとおり、天井部分は空いていますが周囲を遮蔽する形にし、できる限り声が周りに聞こえない環境を整備しました。3つ目は、これまでもチラシによるPRはしていましたが、5つのオンライン窓口の周辺、例えば笹賀出張所であれば笹賀地区はもちろんですが、周辺の河西部の南部まで作成した専用チラシを重点的に配布する取り組みを行ってまいりました。その結果、4月にスタートし、8月末の5カ月間で245件の利用がありました。昨年度の年間利用件数が158件だったので、伸び悩んでいたオンライン窓口の利用者を大幅に増やすことができている状況です。さらに大勢の皆さんに利用していただけるように、取扱業務の拡大や利用促進のPRを積極的に行い、本庁に行かなくても対応できるいくつかの方法の1つとして、市民の皆さんに定着を図っていきたいと思っております。

【資料2 市民課窓口受付時間 短縮を検討 アンケート実施で来庁者の意見を聴取】

【市長】

2点目は、市民課窓口の受付時間に関する報告です。先ほどオンライン窓口を紹介しましたが、松本市が「市民に身近な市役所づくり、行かない窓口、行かない市役所」を推進していく中で、市民課窓口の証明書交付件数は減少しています。具体的には、戸籍謄抄本は令和元年と比べ33%減、住民票も27%減となっており、5年間で3割前後交付が減少しております。これは、コンビニでの証明書交付が4月から100円になったこと、戸籍等についてはオンライン申請による郵送が可能になったことの成果と捉えています。一方で、市民課職員の勤務実態を説明させていただきますと、職員の勤務時間が窓口受付時間と同じ午前8時半から午後5時15分となっております。そのため、職員間の情報共有を少し早めに出勤して行うなど、結果として勤務時間外の仕事が増えるといった状況であり、市民サービス向上のための検討時間もなかなか取れないのが現状です。資料(2)の右側のグラフは、令和6年度の時間帯別来庁者数であり、午前8時台は全体の5.9%、また午後4時半以降は全体の3.3%にとどまっている現状もございます。こうしたことを総合的に鑑み、市民課の窓口受付時間の短縮、見直しを検討しはじめました。具体的には、午前8時半の受付開始を午前9時に、午後5時15分の受付終了を午後4時半に短縮することを考えております。市民に身近な市役所づくりと、職員の働き方改革の両立を目指した案でございます。ただ実施時期は未定で、市民の皆さん、利用される皆さんの声をしっかりと聞き取り、検証しながら検討していきたいと考えております。皆さんの声を聞き取るアンケート調査を9月3日から17日までの2週間行いたいと考えておりまして、短縮を検討している時間帯に来庁された市民の方々を対象に、受付時間を短縮した場合に支障があるかどうか、あるとすればその理由をお聞きしたいと思います。皆さんの声を聞き取った上で、どのような対応を取っていくのか方針を決めていきたいと考えております。

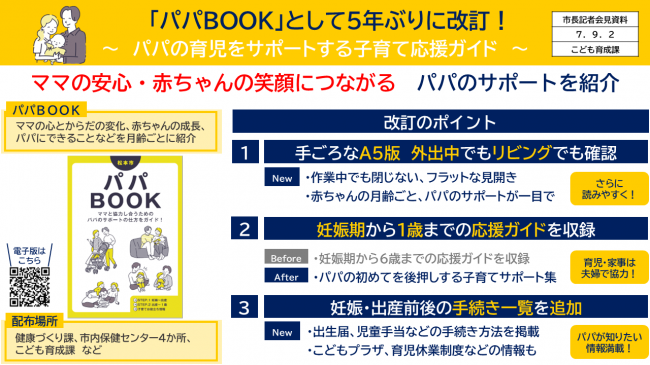

【資料3 「パパBOOK」として5年ぶりに改訂! ~パパの育児をサポートする子育て応援ガイド~】

【市長】

3点目は、子ども育成課が作成している、父親の育児をサポートする子育て応援ガイド「パパBOOK」の5年ぶりの改訂についてです。松本市としては、共働き・共育てのライフスタイルが多くなっている中、またジェンダー平等社会の実現を目指していく中で、父親の育児、家事への参加は不可欠だと考えておりまして、そのためには父親がどのようなことをすれば良いか、情報を提供することが重要だと考えております。これまでも「パパBOOK」はございましたが、より父親のサポートにつながる内容、形式に改訂いたしました。資料(3)の左側にあるデザインのもので、A5判の大きさです。フラットに見開けて、開いたページがパタンと元に戻らない体裁を取っており、外出しているときやリビングで作業をしている時でも見やすいものにしました。赤ちゃん の月齢ごとに、必要なサポートが一目で分かるような形にしております。これまでは、妊娠期から6歳といった就学するまでの期間を対象とした内容でしたが、父親として初めて育児を行う1歳までの期間が、その後の夫婦で協力して家事を行っていくことに非常に重要であるという認識のもと、今回は妊娠期から1歳までを対象とし、この時期に父親がどういうサポートを行っていくことが適切かという内容としております。さらに出生届、児童手当などの手続き方法を掲載したり、こどもプラザや育児休業制度などの情報を盛り込むことで、父親が母親と同じように育児に参加することをサポートする内容となっております。今のところ5千部ほど作成し、健康づくり課やこども育成課、さらには市内4カ所の保健センターなどで配布することとしております。ぜひ大勢の皆さまに手に取っていただき、参考にしていただければと思います。

私からは以上です。

【記者】

オンライン窓口の利用者が、去年に比べて増えているとのことでした。利用者が伸びる要因となるような特徴的な手続きはありますか。

【市長】

担当課としてどうですか。

【市民相談課長】

具体的な特徴として、どういった手続きかをはっきりと紹介することはできませんが、スタート当初は50件程度の案内で、相談や問い合わせに関することが多くありましたが、今年度からは相談や問い合わせにとどまらず、手続きや申請まで行えるようにしたことが増えた要因であり、市民の皆さんにもそういったことをご紹介する中で、件数が増えてきたと受け止めております。

【市長】

ご質問の主旨である手続きの中でもどういう手続きかということまでは、現段階で分析できていません。課長からも話がありましたように、相談や問い合わせをしても、最終的な手続きは本庁に出向くケースがスタート段階から課題としてありました。その主なものとして、本人確認を対面で行わなければいけない原則が1つの足かせになっておりましたが、いろいろな観点から検討をし、オンラインを通じた身分証明が認められるようになったことで、手続きの範囲が広がることにつながったと考えております。

【記者】

オンライン窓口の定着などが背景にあって、市民課の受付時間の短縮につながると思います。他市町村で市民課の窓口時間を短縮した例はございますか。

【市長】

現在、全国各地で行われているものです。中核市で見ますと、時間はまちまちではありますが、62市中12の都市で職員の勤務時間よりも短縮している例があります。長野県内の19市で見ますと、現在実施している市はございません。

【記者】

将来的に、市民が相談するような他の課にも広げる予定はございますか。

【市長】

市民課の窓口で行う手続きは、戸籍抄謄本や住民票の発行などですが、コンビニで証明書を受け取れるようになったことや、戸籍のオンライン申請ができるようになったことで、本庁に来なくてもできる手段が広がっております。だからこそ、市民課窓口の受付時間の短縮を検討しようということになりました。他の課の窓口については、代替手段がそこまで広がっていないため、現段階で検討するという状況にはなっておりません。先ほど紹介したオンライン窓口については、増えたと言ってもベースはまだ非常に低く、あくまで試行的に市内5カ所で限定して行っているため、将来的に行かない市役所、市民に身近な市役所ということでオンライン対応が普及したときに、検討することはあり得ると思っております。

【市民相談課長】

先ほどの説明について不足していた部分がございます。具体的な手続きではありませんが分類で申しあげますと、今年度は税金や年金に関するものが最も多く70件程度、次いで健康福祉に関することになります。そういった大きなくくりでは把握しておりますが、個別の手続きについてはまだ分析できていません。

【記者】

オンライン窓口についてお伺いします。5カ月間で245件ということで、伸び率が非常に良いと思いますが、利用者が増えることで5つの拠点では足りなくなるといった心配はないでしょうか。また行かない市役所ということで、他の場所にも広げていく方針があるのか市長の考えを教えてください。

【市長】

今、新しい庁舎や本庁に限らず、地域づくりセンターといった地域拠点の在り方も含めて議会と協議を続けておりますが、将来的に新しい市役所がスタートするまでには、今実施しているオンライン窓口の延長線上のような形で、さらに機能が強化されたオンライン対応を充実していかなくてはいけないと思っております。そこに向けて、まずは5カ所ということで始めて3年目でございます。利用状況の伸びを踏まえ、来年度以降にどのような体制が必要なのか、実施計画の議論などで行っていかなければいけないと思っております。

【記者】

市長自身は増やしていくお考えでしょうか。

【市長】

さらに普及させていくことが必要だと思っておりますので、数字を見ながら順調に増えていく状況が続けば拡大していきたいと思います。

【記者】

市民課窓口の受付時間短縮についてお伺いします。市民課窓口の勤務実態に注目してみますと、職員間の情報共有は勤務時間外に行われているとのことですが、残業が常態化しているということでしょうか。それによって残業代も発生していると思いますが、受付時間を短縮することでコストカットが見込めるのでしょうか。

【市長】

時間外勤務の数字の積み上げを私ができているわけではありませんが、相対的に時間外勤務で対応している部分があることは事実ですので、これを是正することで、人件費抑制というプラスの効果も意識しているところでございます。

【記者】

市民課では休日窓口や土曜日の開庁など、市民サービスの向上を目指しておりますが、受付時間の見直しは、午前9時から午後4時30分ありきで行うのでしょうか。アンケートの対象者も午前8時30分から午前9時、午後4時30分から午後5時15分に来庁された人に限って行うわけですが、例えば夜間窓口も行ってほしいなどの意見もあると思います。そういった方の意見は伺わないのでしょうか。また市民に身近な市役所というのであれば、週1回は午後6時まで窓口を延長するなどの柔軟な見直しを行う考えはございますか。

【市長】

先ほども申しあげましたが、開庁時間の設定については決定しておりません。今回アンケートを取らせていただいて、ご指摘にあったように月1回はそういった対応を残したらどうかといったことも、アンケートの結果を踏まえ、検討の中に入ってくると思います。その他にもさまざまなサービスについてどのように提供していくか、日常的に市民の皆さんの意見を聞いております。今回は、市民課の窓口受付時間の朝夕の短縮をどうするかということに論点を絞って行いたいと思います。

【記者】

窓口の時間短縮について、県内の19市では実施がないとのことでしたが、市町村に拡大した場合の実施例はいかがでしょうか。

【市長】

現段階で、私の手元では把握をしておりません。把握しているかどうか、あとで担当課に確認いたします。

【記者】

明日からアンケートが実施されると思いますが、アンケートに答えられる方に呼びかけがあれば聞かせてください。

【市長】

この時間帯に来られる方は、他の時間帯に来にくい方だと思いますので、その必要性を把握したいと思いますし、この時間に来なければいけない理由が、どんなところにあるのかもお答えいただければと思います。それともう1つは、先ほども紹介させていただいたような「行かない窓口」の取り組みにおいて、コンビニでの証明書交付をはじめ、これだけのことができるといったことをご存じない方もいらっしゃいますので、我々がアンケートをお願いする際に、しっかりと情報提供をしなければいけないと思っております。そうしたことを知らずにこの時間に来られている方は、コンビニ対応をしていただくことで、ご本人にとっても労力や時間を短縮できるという話になりますので、そうしたことを我々側からしっかりお伝えをし、その上で、やはりこの時間しかないといったお話をお聞かせいただければと思っております。

【記者】

森ビルのシンクタンクである、森記念財団の都市戦略研究会が行っている日本の都市ランキングを市長はご存じでしょうか。先ほど発表がありまして、松本市は去年12位だったかと思いますが、今年も12位でした。ちなみに長野県内では長野市と松本市だけで、長野市は昨年の20位から今年は17位ということでランクを上げ、松本市の順位はスライドでしたが長野市を上回っています。この12位という順位に関して、市長はどのように受け止めていらっしゃいますか。

【市長】

これまでも都市特性評価については、会見や議会でも触れてきております。今年が8年目ぐらいになるでしょうか、過去には8位の時もありました。一方で順位付けとは別の絶対的な点数では、8位の時より12位の時の方が高かったということもありました。また、いろいろなシンクタンクや調査機関が、それぞれ独自の尺度を持ちながら都市の評価をしております。その中でも森記念財団の都市特性評価は、松本市が人口定常化という目標に向かって、大都市と対峙しながら、そして大都市とは違う魅力や価値を提供できる都市として、より進化をしていこうというときに、いろいろな観点で非常に参考になる部分があると思っています。実は事務方から会見の前に報告を受けまして、パルコの閉店や井上百貨店の閉店、あるいはそれに関して中心市街地の課題がいろいろと報道されている中で、現状維持的な流れというのは、それほど大きなマイナスの影響を織り入れられていないなと思ったところでございます。これはこれとして、我々が今取り組まなければいけないことで強みを伸ばし、弱点を克服することにこれからも取り組んでいきたいと思っております。

【記者】

資料の中にも、松本市の住みやすいところがフィーチャーされているかなと思います。シングルやファミリーといったアクター別のランキングの中で、シニアでは松本市が1位にランクされていました。その点はどのように受け止めていらっしゃいますか。

【市長】

私も詳しい評価基準を把握しているわけではありませんが、長野県全体もそうですが、長寿であるということは間違いなくプラスだと思います。そして長野県内、あるいは全国を見ても、県庁所在地でない都市の中で大学附属病院があって、また民間病院としては、たぐいまれな救急救命病院もあることをはじめとした医療の安心安全というものは、高齢化になった今日では大きなプラス面になっております。これからの人口の推移、あるいは病院経営の難しさといったことで、この医療資源を適正な規模や質で維持していくことが、松本市も含めて地方都市にとっては非常に大きな課題だと思っております。医療機関と連携をより密にして、こうした評価、あるいは信頼というものを継続していかなくてはいけないと思っております。

【記者】

高齢化社会の中で、健康長寿というのはすごくフィーチャーされる項目かと思いますが、高齢者が暮らしやすい都市というのは、魅力の1つになるでしょうか。

【市長】

もちろんそうでありますが、一方で私が就任以来、女性と若者に選ばれるまちということを全面に掲げ、松本市の旗印にしております。もちろん高齢になって、長寿で安心して生きていける社会が必要なことは論をまちませんが、今の日本や松本の人口構成を見ても逆三角形型であり、少子化を克服し、若い世代が安心して家庭を築ける、そして希望する子どもを育てられる環境を作っていくことは、日本や松本の現状で言うと、より優先順位が高いとも考えておりますので、この両方をしっかりとバランスを取って進めていきたいと思っております。

【記者】

国道19号の松本拡幅についてお聞きします。先日の地元市主催の3市長サミットで、臥雲市長は一部区間について、4、5年後の4車線化が具体化できるようになればいいといった主旨の発言をされたと思います。1998年の事業化ですので四半世紀がたっており、これを朗報と受け止める人もいると思いますし、懐疑的に見ている人もいると思いますが、市長はどのような思いで、またどのような感触があってあのような発言をされたのか、改めてご説明いただければと思います。

【市長】

少し前置きも含めてご説明させていただきますと、国道19号松本拡幅というのは、国が主導で整備をしている国道19号の事業名であります。松本拡幅の範囲は、北は宮渕の交差点から南は渚二丁目の交差点まで、わずか1キロ余りが事業化になっている区間でございます。従って、もう1つの問題でもある塩尻境から南部の国道19号については、暮らしている方々、あるいは周辺の方々にとっては大きな問題ですが、ここを4車線化するとは残念ながら何も決まっていないというのが現実でございます。その上で松本拡幅の区間については、先ほどもご紹介がありましたように、すでに事業化から26年が経過を致しました。そして、その中でより中核的な区間が、北が白板、南が渚一丁目までのわずか660メートルでございますが、この660メートルもまだ供用が始まっておりません。全体から見れば非常にわずかな距離ではありますが、松本市内でもっとも渋滞が激しい白板から渚一丁目までの区間でございます。今、松本城などへ行かれる方は、松本インターから158号を走行し、渚一丁目の交差点でそのまま直進して市街地に入るのがメインルートになっております。しかし、市街地に入ってくると道路は非常に狭く、環境が良くありませんので、この660メートルの4車線化が実現すれば、渚一丁目の交差点で左折をし、白板の交差点から外堀大通りへといった4車線化と4車線化の1つの道路帯が中心市街地を少し迂回するような形になりますので、わずか660メートルで、すでに26年も掛かっておりますが、小さくとも大きな一歩だと考えております。ここからがご質問の答えになるかと思いますが、この660メートルの区間につきましては、懸案となっておりました用地の買収も全て終わり、あとは今本格的に工事が進められている落合橋の整備のみでございます。落合橋の作業量、そして作業スピードがこれまでの流れで継続ができれば、4年から5年で供用開始にたどり着けるのではないかというのが建設部の見立てでございます。ただ作業量、作業スピードを確保するためには、国における予算配分、予算付けが順調に行われることが大前提であり、私としては、それを意識した発言をしているつもりでございます。松本市をはじめ、自治体や関係者が中央政府、国土交通省に対して、必要性や作業スピードを上げてもらい、優先順位の高い予算付けをしてもらえるように要請行動を継続していくこと、そしてそれを踏まえた十分な予算付けをしてもらうこと、そういう期待を込めた発言をさせていただきました。それは期待であり、また我々が担う責務でもあると思っております。今、政府の道路をはじめとした公共事業の予算は、当初予算ベースではほぼ伸び率がゼロで、ずっと横ばいでございます。また、どのように公共事業の予算が付いているのかと言いますと、国土強靭化計画というものを政府が数カ年ごとに作り、補正予算で対応するということをこれまで10年近く続けてきました。そして、その区切りが今年度であり、来年度から改めて国土強靭化中期計画が始まります。その初年度が来年度と言われておりまして、5カ年計画で20兆プラスアルファの予算を確保するというのが、政府が決定した次の国土強靭化中期計画でございます。箇所付け以上に、全体として公共事業予算がどこまでしっかり確保されるのかが問題であり、その上で全国各地からある道路関係要望の中で、より必然性や必要性が高い道路整備であるということを関係機関にしっかりと納得してもらうことがこれからも続けていかなければいけないことでございます。長くなりましたが、そうした中での発言でございます。

【記者】

期待を込めた発言であり、事業を進めて道路渋滞の解消につなげたいという思いが込められていることはよく分かりました。

【記者】

市長が一期目から取り組まれている公共施設の再編についてお伺いします。本年度が市の個別施設計画や公共施設再配置計画第1次計画の最終年度ということで、さまざまな公共施設の廃止や譲渡といった施設の削減に向けて進んでいると思います。その中で、指定管理を入れている施設であれば、その管理者とやり取りをされているとは思いますが、一方で、施設を日常的に使っている市民や団体の方々とのコミュニケーションはできているのでしょうか。現場レベルの話で恐縮ですが、特に市側とは何のやり取りもなかったが、急に施設の廃止が決まったといった話も伺いました。これからの第2次計画については、第1次計画で維持とした施設についてもさらに検討を進めていくとは思います。公民館など公共施設を活用した市民活動が盛んであるところも、松本市の良さだと私は考えており、公共施設を使ってきた利用者との対話はやはり大事だと思いますが、市長はどうお考えでしょうか。

【市長】

一般論としては、ご指摘の通りだと思います。現状で担当者がどこまで何をやっているのかを詳細には把握しておりませんが、そうした認識を持って取り組むべき課題であるということは申しあげたいと思います。その上で公共施設の統合再配置、再編といった問題は、人口が減っていく、そして財政余力が小さくなっていく中では、量的に何パーセントを一律に減らすといったアプローチが必要だということで進んできたと私は認識しております。一方で、それだけではない要素というものをどのように汲み取って、財政の制約と市民活動をサポートする重要性とのバランスを、しっかりと天秤にかけながら進めていくべき問題だと思っております。また単に数合わせではなく、機能の向上や複数の領域のものを1つの施設で展開できるといった新たなアプローチも検討しております。その中の1つのポイントとして、地域ごとにある小中学校の在り方を多機能化、あるいは開放性といったことで、従来とは違う考え方で公共施設の柱として進めているところではありますが、ご質問にあった部分については、数合わせの議論にならないような対応をしていかなくてはいけないと思っております。

【記者】

市長として、市民との対話をしっかりとしていくお考えでしょうか。

【市長】

その部分がない、数合わせの議論にならないようなアプローチをしていかなくてはいけないと思います。

【記者】

オンライン窓口について教えてください。行かない窓口を加速させて、しかもオンライン窓口でこれほど多くのことができて利便性が向上しています。先日、保健所庁舎の整備基本計画が承認されましたが、オンライン窓口でいいのではないでしょうか。なんなんひろばもありますし、このブースを2、3個ほど南松本に置けば、事は済むのではないかと思いまして、窓口を保健所庁舎に置かれる意味を確認させていただきたいです。

【市長】

特別委員会を傍聴されていると思いますが、そのことは繰り返し総合戦略局が説明してきたと思います。時間が限られていますので端的に申しあげますが、私たちが市民の皆さんから受け付ける相談や手続きは多岐にわたる、あるいは多層的と言いますか、対面で職員に向かって話をしなければならない、逆に我々が話を聞かなければいけないといったことは、なくならないというのが前提であり、将来にわたってあるというのが今の市民に身近な市役所づくりの基本でございます。今、保健所だけではない健康づくりに関する拠点を南松本に作ろうと思っていますし、また人口の非常に多い地域でもありますので、対面で話をする場というものは必要であると考えております。

【記者】

窓口の受付時間についてですが、新聞で短縮を検討というと短縮ありきとなりますが、見直しを検討という意味合いでよろしいでしょうか。

【市長】

拡大は検討していません。短縮するかどうかを検討するという意味で、私としては短縮を検討という表現を使っています。ただ検討ですから、決定ではありません。あとは新聞の皆さんが見出しをつけるのは自由です。

【記者】

午前9時から午後4時30分までとアンケートに記載するのでしょうか。

【市長】

そうです。

【記者】

時間はこのとおりということでよろしいでしょうか。

【市長】

このとおりと言いますか、繰り返しになりますが、受付時間見直しアンケートと表記して、午前8時30分から午前9時と午後4時30分から午後5時15分までを短縮するかどうか検討いたします。それにあたっては、皆さんのご意見を聞くということです。そこで市民タイムズが見直し検討なのか、短縮検討なのかは、こちらが関与するところではありません。

【記者】

市民から短くしてもらっては困るといった反対意見があった場合は、そのままという可能性もあるのでしょうか。

【市長】

それは先ほどから繰り返し申しあげております。

【記者】

今年は中央要望が多いと感じますがいかがでしょうか。

【市長】

回数を正確にはカウントしていないので、従来どおりの感覚ではあります。ただ先ほどの国道19号松本拡幅については、660メートルの用地買収が終わりましたので、あとは予算付けだけの話になります。用地買収が終わっていないと、まずそこを解決してからというのが基本的な考え方であり、どうしても予算付けが後回しになるといった実態もあります。この660メートルについては、用地買収も完了しておりますので、あとは予算がどうつくかになっています。なおかつ、それより北側の第4工区は用地買収が全く始まっておりませんが、地元の皆さんの意向として、ぜひ提供したいということが示されており、660メートル以外の北側、さらに南側のアプローチを具体的に進められる環境が整ってきたというのも1つあります。それともう1つは、先ほど申しあげた5カ年計画の次の計画が来年から新たに始まり、今年度の中央要望がそれに反映されるという意識を建設部は非常に強く持っています。

【記者】

それは国道19号に限らず、ほかの道路についてもそうでしょうか。

【市長】

限らずです。例えば158号の奈川渡改良も、最後の上高地に行く方と奈川に行く方の新入山トンネルの工事が今年度から着手になりました。ですので、これも順調に工事が進み奈川渡改良が完成しますと、今まで上高地に行くまで本当に狭いトンネルをいくつも通過しなければいけなかった道路環境が改善します。ずっと続けてきた2つの国道整備が、ちょうど1つの節目に差し掛かっているというのもあります。

【秘書広報室】

以上を持ちまして、市長定例記者会見を終了します。

※AIにより文字おこしを行い、編集したものです。実際の発言とは異なる部分があります。