本文

市長記者会見 令和7年(2025)8月19日

記者会見の内容

令和7年8月19日 市長定例記者会見

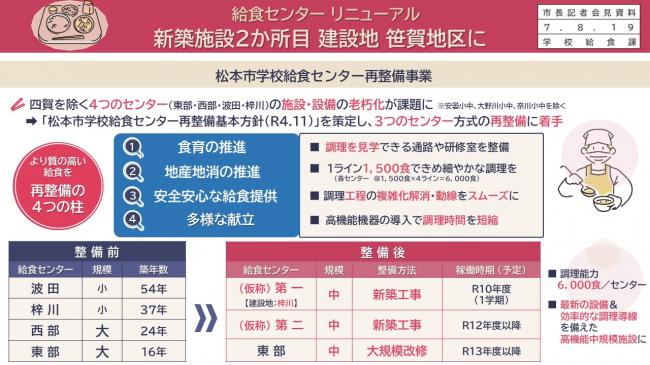

【資料1 給食センターリニューアル 新築施設2カ所目 建設地 笹賀地区に】

【市長】

私からは2件報告をします。まずは、松本市の学校給食センターの整備事業に関連して、新たに建設する2カ所目の給食センターの建設場所が決まりました。令和4年に策定した再整備基本方針に基づいて、四賀を除く四つのセンターを三つのセンター方式に再整備することに着手しておりますが、この再整備の四つの柱「食育の推進」、「地産地消の推進」、「安全安心な給食提供」、そして「多様な献立」の実現という目的に向けて、既に整備後の(仮称)第一給食センターにつきましては、建設地を梓川に決定して、新築工事事業を進めています。こちらは令和10年度に稼働予定となっています。

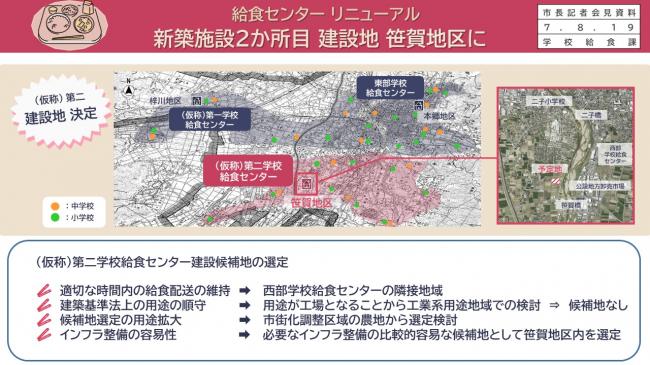

【資料2 給食センターリニューアル 新築施設2カ所目 建設地 笹賀地区に】

【市長】

そして、もう一つ新築する(仮称)第二給食センターにつきまして、建設地が笹賀地区に決定しました。資料2の地図の右側にお示ししたとおり、奈良井川を挟んで西部学校給食センターがありますが、その反対側の公設地方卸売市場の近くが建設予定地です。この候補地の選定にあたっては、適切な時間内での給食配送を維持するために、現在の西部学校給食センターの隣接地で候補を絞り込みました。当初は、学校給食センターは建築基準法上の用途が工場となることから、工業系用途地域での検討を進めておりましたが、適切な候補地が見出せなかったことから、市街化調整区域の農地から選定するという方針に切り替え、この笹賀地区の場所に決定しました。

第二給食センターにつきましては、先ほど申しあげた再整備の四つの柱を実現するために、令和12年度をめどに稼働できるように、事業を進めていきたいと思っています。

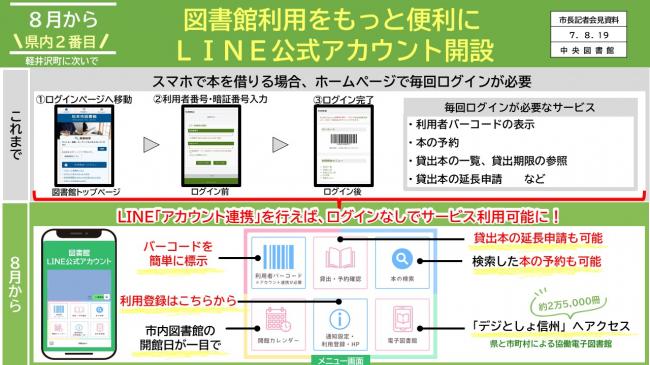

【資料3 図書館利用をもっと便利に LINE公式アカウント開設】

【市長】

2件目は、図書館の利用に関しての報告です。現在、松本市内の図書館で本を借りる場合、スマートフォンを通じてホームページからログインしていただき、利用者バーコードを表示したり、本の予約をしたり、貸し出し本の延長申請の手続きをしていただいております。

資料3の上部にお示ししたとおり、従来はスマートフォンの画面上で、松本市図書館ホームページのトップページから、利用者番号や暗証番号を入力してログインし、必要なサービスに移行するという手続きになっておりました。こちらを今月から「松本市図書館LINE公式アカウント」からアクセスしていただくと、より簡単にサービスを受けられるようになりました。

資料3の下部の左側に、LINE公式アカウントの表示画面がありますが、資料3下部の真ん中にお示ししたように、利用者バーコード、貸し出し本の延長申請、本の検索枠、県と市町村の協働電子図書館「デジとしょ信州」へのアクセス枠が一覧で表示されています。

従来はスマートフォンを利用してアクセスする際に、3タッチ程度の操作が必要で、場合によっては利用者番号や暗証番号を入力する手間がかかっていましたが、そうした操作を省くことで、より簡便で手軽に図書館の利用をしていただけるサービスです。

【資料4 LINEを使って図書館をご利用ください】

【市長】

資料4のQRを読み込んで、友だち追加をしていただければ、「松本市図書館LINE公式アカウント」のメニュー画面が閲覧できますので、そこからさまざまなサービスをご利用いただきたいと思っています。

従来のいろいろな手続きのデジタル化・電子化を進めていますが、その中でも特に利用する市民の皆さんにとって、より簡便でスマートフォンで手軽に使えるということで、LINEの活用をさまざまな分野で進めております。その一環として図書館の利用も、もっと便利に使いやすくということで進めさせていただきます。

私からは以上です。

【記者】

新しい給食センター建設の件でお伺いします。松本市は「食育の推進」や「地産地消の推進」を再整備の四つの柱として掲げていますが、新しい給食センターの建設地が決まったということで、松本市ならではの給食の魅力はどのようなところでしょうか。

【市長】

松本市では現在、大センターで調理した給食を大半の小学校に提供しております。現況においても全国レベルで比較した場合の給食の質は、極めて高い水準にあると認識をしております。一方で、大センター方式であることで、まとまった食材の量を確保する必要から、地産地消をして地元で取れた食材をたくさん提供するということにはハードルがありました。そういった観点から一部の市民の皆さんから、自校給食の実現を求められてきた経緯がございます。それを踏まえて、現実的で自校給食的なアプローチが十分できる方策を松本市として検討した結果、調理能力6,000食の中規模のセンターを再整備するということで、「地産地消の推進」にも応えられるセンターの整備に今取り組んでいるところです。

それと合わせて、農産物を生産していただく皆さんに対しても、学校給食がしっかりとした受け皿になるのであれば、より有機的な栽培への取り組みも進めやすくなる。あるいはそうしたことを、JAをはじめとした農業者団体や地域の皆さんと一緒に進めていく取り組みを、車の両輪のように新しい給食センターの建設に向けて進めていきたいと思っております。それが実現すれば、今まで以上に質の高い食材の提供、そしてきめ細かい多様な献信の実現ということができると考えています。

【記者】

セイジ・オザワ松本フェスティバルが11日から始まっており、オーケストラ公演はこれからですが、開幕の受け止めをお伺いします。

【市長】

先日、沖澤のどかさんが指揮をされた『夏の夜の夢』を鑑賞してまいりました。また、その後にメンバーやスタッフや協賛企業の皆さんとの懇親会にも参加させていただいて、改めて今回のOMFと沖澤のどか指揮者によるオペラ公演の水準の高さを、私は音楽的には素人ですが、専門家や関係者の皆さんの話を聞いて、その認識を新たにしたところであります。私も鑑賞させていただいた、重厚な音楽と斬新な演出の組み合わせの『夏の夜の夢』は、まだオペラの方は少しチケットが残っているとのことですので、多くの皆さんに鑑賞していただければと思っています。

そして、小澤征爾さんが昨年亡くなられて、永世総監督という立場を引き継いでいただきながら、新たな体制でスタートしている2025年のOMFですので、今年に限らずより多くの皆さんに、サイトウキネンオーケストラという世界水準の、日本で最高峰と言っても過言ではないオーケストラの演奏の素晴らしさを、より広く皆さんに伝えていく取り組みをしていかなければならないと考えております。

【記者】

本日の案件とは別件ですが、阿部知事が長野県の知事として初めて全国知事会の会長に就任することが決まりました。知事は地方分権の促進や、地方財政の充実を訴えていますが、就任を受けて地方自治体の長として、注目したい点や、期待することはありますか。

【市長】

まず、阿部知事が自ら全国知事会のリーダーという立場に名乗りを上げられたことに敬意を表したいと思います。

人口が減少していく、あるいは人口減少が加速していく、そうした日本の未来を考えたときに、東京にヒト、モノ、カネが集中する状況をどう是正していくかは、最大の政治課題で、地方自治体にとっても死活的な問題だと思っております。全国知事会という場を通じて、東京をはじめとした大都市圏との利害調整や、国から県、さらには県から市へのさらなる分権の推進に、助力をしていただくことを期待したいと思っております。また、松本市としても中核市の連携あるいは連帯を、強化し深めていくことを通じて、人口定常化、持続可能な中核都市の実現を目指していかなくてはならないと考えています。

【記者】

先日、当社の記事で取り上げて、市民タイムスさんも記事にされている件でお伺いします。夏休みに入って、一部の児童センター、特に利用者が多い児童センターが窮屈しているという事態があります。決して広いとは言えない場所や環境で、朝から晩まで過ごしていて、暑さで外に出て遊ぶこともできないという中で、少子化が進んでいますが、共働き世帯が増えていて、学童保育の利用者も増えていますので、「女性と若者に選ばれるまち」「子育てしやすいまち」を目指す上では、重要な課題になるのではないかと思います。市長の認識と、どのように現状を解決していくのかお考えを教えてください。

【市長】

地球温暖化という言葉が、もう今の実態には合わないと言われるような、猛暑の常態化・長期化が、日本の子どもだけではなく社会全体に大きな影響を及ぼしていると思います。その変化に十分追いついていない部分が、やはり地方自治体が抱えている行政領域にもあり、その一つとして今ご指摘いただいたような、児童センターの問題も顕在化していると思います。共働きや共育てが原則となるような今のライフスタイル・ワークスタイルを考えたときには、施設や人の問題含めて、放課後や長期休みのときの子どもの居場所を、拡充・充実させていく必要性が非常に大きくなっていると考えています。

松本市としても、まずは児童センターの空調整備の配置を、この数年で段階的に進めていますが、スペースの問題と合わせて十分追いついていないということは我々も認識として持っています。直ちに数ヶ月後、あるいは1年後に解消ができる問題ではないと思っていますが、目指すべき方向性としては、猛暑が常態化していることを一時的なものではなく、将来もっとそういう方向に進んでいくという中長期的な見通しの元で、施設整備のあり方を考えていかなくてはならないと考えています。

児童センター単体で見ても、新たな建物を建てるということは、いろいろな課題がありますので、松本市としては、小中学校を多機能化させていく、小中学校を平日の午前中から夕方までの、学校の先生の元で授業を受ける場に限らない施設として開放して、児童センター的な使い方もできるように、中長期的に見たときの基本として考えています。その際に、より猛暑とワークスタイル、ライフスタイルの変化に合わせた子どもの居場所の確保に、スピード感を持って取り組んでいきたいと思っています。

【記者】

猛暑もそうですが、職員さんも手いっぱいな状態にあり、市も必要な人員配置をしていると思いますが、なかなか人が集まらずに人手不足になっているという実態もあります。その辺はいかがでしょうか。

【市長】

あらゆることを一つ一つ見ていくと、ご指摘のような大きな課題があります。中長期的に見ていかなければならないというのは、我々の時代と同じようなことはできないことを前提とした上で、子どもたちの遊びをサポートすることに、大人の関与がどこまで必要なのかということです。従来は、人的にも資金的にも余裕があったときのアプローチでしたが、それが大きな制約要因となっているのであれば、大人の関与が無くても成り立つような社会のあり方にも目を向けていかなければいけません。個別最適で解決しようとしても限界があると思います。もちろん今、子育てをしている、成長している子どもたちの環境の改善も考えていますが、中長期的には今の制約要因の下でどういう方向に進んでいくのが良いのか、さまざまな方のご意見も聞きながら取り組んでいきたい重要な問題だと思っています

【市長】

資料は用意していませんが、私から一点。先ほどFDAからプレスリリースがあり、10月26日の今年の冬ダイヤから、神戸線が2往復から1往復に減便されることが発表されました。この神戸線は2019年に就航して、コロナ禍の2021年、航空業界が苦境に陥っている中で、アフターコロナを見据えてFDAが2往復に複便化を決定して4年間続いてきました。2023年以降の利用者数と搭乗率は65%前後で推移しており、非常に堅調な状況と受け止めていました。採算分岐点とされているラインは超えている状況だと伺っておりましたが、そうした中で原油高や円安、燃料の運航コストの増大で、FDAが神戸線の減便を決定されたということです。非常に残念ですが、先ほど申しあげたように、利用者数や搭乗率は堅調でしたので、松本市としては引き続き利用促進のための運航支援策を継続して、再び複便化といった状況が迎えられることを念頭に置いて、働きかけを続けていきたいと思っております。

ちなみに今回、神戸空港にFDAが乗り入れていた路線は松本が2往復、そして青森と花巻が1往復でありましたが、青森と花巻はゼロ便ということになりました。FDAからは、今後、収支改善に向けた路線全体を見直す作業を行い、これから先の在り方を検討していきたいという方針を伺っておりますので、そうしたことを念頭に置いて、FDAや長野県との連携を密にして取り組んでいきたいと思っています。

【記者】

FDAの広報にも確認したのですが、運航コストが急激に上昇した影響で、期間限定で減便にはなりますが、このまま減便するという認識でよろしいでしょうか。

【市長】

年末年始だけは2往復になるということです。これから先は1往復になり、それが次にどのようなタイミングで見直しや再増便となるかは、現段階では決まってないということです。

【記者】

便数などはFDAが決めるものということでしょうか。

【市長】

もちろんそうです。

【記者】

市や県には事前に説明を受けているのでしょうか。

【市長】

はい。事前に説明をいただいています。

【記者】

1往復になる市への影響を、市長はどのようにお考えでしょうか。

【市長】

先ほど申しあげたように、この3年の搭乗率は65%前後で、利用者数で言うと、年度単位ですので今年はまだ途中ですが、昨年・一昨年は7万人から8万人でしたので、空路による松本と関西圏の往復が2往復から1往復になったことによる、一定の影響があることは間違いないと思います。

これはFDAの皆さんもそのような認識でしたが、我々としては神戸空港という存在は、関西空港の需要が非常に大きい中で、神戸空港が新たなターミナルを作って国際化を進めていくと、もちろん関西圏との往復が主力ではありますが、そこからアジアへのゲートウェイにもなりうると考えていました。こうしたことも見据えれば、FDAの路線全体の見直しの中で、松本は必要だと思っていただけるような、観光・旅行需要、物流量も含めた航空需要を、松本あるいは信州全体で高めていくことが必要であると改めて考えています。

【秘書広報室】

以上をもちまして、市長定例記者会見を終了します。

※AIにより文字おこしを行い、編集したものです。実際の発言とは異なる部分があります。