本文

市長記者会見 令和7年(2025)8月5日

記者会見の内容

令和7年8月5日 市長定例記者会見

【市長】

今日(8月5日)午前、松本マラソンの不正な会計処理に関する検証委員会から、検証結果の報告書を受け取りました。今回、検証委員会の皆さまには、事実関係の検証、問題発生の原因分析、法的責任の有無と責任の所在、そして実行性のある改善策の提案、この4点について検証をお願いしました。2カ月にわたる膨大な資料の読み込みや、関係者への聞き取りを多角的に行っていただいた結果を、今日受け取ったところです。不正な会計処理の事実関係につきましては、5月2日の議員協議会に松本市として報告した内容を、おおむね事実と認定していただいたと受け止めております。そして原因につきまして直接的には、開催できなくなることを危惧した事務局職員が不正を主導し、間接的には、実行委員会のガバナンスの欠如が不正処理を許容したと記されております。また、民事・刑事とも法的責任は発生していないものの、主催者としてガバナンスの構築を怠った実行委員会と、平成30年の監査による指摘の改善を十分行わなかった松本市の責任も、指摘せざるを得ないとされております。その上で再発防止策として、事務局組織体制の再検討や、松本市が実行委員会を統制する規程の策定などについて提言をいただきました。松本市としては、提言書に盛り込まれた認定事実を改めて真摯に受け止め、実行委員会組織のガバナンスの構築と一連の監査への対応について、しっかりと取り組んでまいります。また、この報告書につきましては、今月下旬に議会に報告する方向で議会側と調整を進めているところです。

私からは以上です。

【秘書広報室次長】

この件に関して質疑応答をお願いします。

【記者】

報告書では、不正会計の背景としてガバナンスの欠如が原因だったという指摘があります。これについて市長の責任も含め、どのように考えていますか。

【市長】

今申しあげましたように、一義的には実行委員会のガバナンス、そしてもう少し広く見た時には、実行委員会を指揮する、あるいはより幅広く関与する松本市、この双方のガバナンスが指摘されていると思っております。実行委員会でいいますと、事務局体制の課題や、2千万円以上は実行委員長の決裁といった規程が形骸化していたこと、さらには実行委員長の印鑑の保管や使用についてルール化されていないといったことがガバナンスの欠如だと思います。そして松本市でいきますと、平成30年の監査委員による指摘事項、あるいは意見・要望事項への対応が実効性を持つものとして行われておらず、こうした監査の受け止めや取り組みがガバナンスの欠如と認定されたと思っております。実行委員長であり松本市長である私自身が、こうした状況にしておいた結果、間接的に不正経理を許容することにつながった責任があると思っております。その責任に基づいて私が行わなければいけないことは、実行委員会のガバナンスの再構築や、松本マラソンにとどまらず、市と実行委員会方式をとるイベントや催しとの関連の再検討、再構築だと考えております。

【記者】

平成30年の監査について、市が適切な対応を行わなかったとのことでした。これは臥雲市長の就任前ではございますが、対応してこなかった理由を教えてください。

【市長】

報告書の中でも触れられておりますが、監査委員の監査には、指摘に基づいてしっかりとした措置をとることが義務付けられている改善事項と、そこまでの義務付けはない意見・要望事項がございます。この改善事項とされたものにつきましては、一部行ったものの、中途半端にとどまっているという指摘を1つ受けております。一方で意見・要望事項はいくつかございまして、代表的なものでは発注方式においてプロポーザル方式の導入の指摘を受けておりましたが、これについて随意契約を見直し、プロポーザル方式をとるといった踏み込んだ検討は行われておりませんでした。また、赤字が発生した場合の負担割合の取り決めを行ってくださいといった事項につきましても、行っておりませんでした。これは松本マラソンだけの問題ではありませんが、今回こういった問題が発生したことを受けまして、改善事項ほどの義務付けはないものの、監査において指摘されたことの重みというものを鑑み、意見・要望事項の取り扱いを改めて庁内で見直す必要があると思っております。そしてもう1点付け加えれば、2019年の1年間、監査の結果を受けた対応期間があったわけですが、私の就任と同時にコロナの感染拡大がおきて、マラソン大会を開催しなかった状況もあり、監査結果の反映が中途半端に終わったことが反省点の1つと考えています。

【記者】

報告書では、市長は不正に関与していないという評価だったと思います。一方で、スポーツ事業推進課の職員が、赤字を市長に知られたくなかったという趣旨を聞き取りの中で何回も述べています。職員と市長との関係は良好だったと書いてありますが、その報告ができなかったことについて、庁内の雰囲気や市長との関係など、どのように感じていますか。

【市長】

検証委員会の聞き取りに対して、職員が2023大会の赤字が表面化すると、2024大会以降の開催継続ができなくなる、あるいは難しくなると感じていたから報告しなかったという趣旨の発言をしておりますが、当時のマラソン大会に対する庁内の評価は、コロナで休止が続き、再開後の大会が定員に届かない状態での開催となり、全国的なマラソン大会も同様の傾向にある中で、松本マラソンの廃止も検討すべしという意見が一定程度ありました。私自身は、スポーツ本部を中心とした努力を見極めた上で判断する必要があると考え、2023大会、2024大会のゴーサインを出したわけでありますが、庁内の意見や客観的な情勢を考えた時に、マラソン大会を継続したいと考えていた事務局の職員らは、何とかその事態を避けたいという思いが強かったのだと思います。しかし、それは明らかに不正な会計処理という一線を越えたことであり、間接的に実行委員会、松本市のガバナンスの欠如がそうした事態につながったというご指摘は、真摯に受け止めなければならないと考えております。

【記者】

検証委員会を経て市長の減給や職員の処分を行うと議会から求められていますが、今後のスケジュールはいかがでしょうか。

【市長】

先ほど申しあげたように、まずは今回の報告書の内容を議会に報告いたします。その場は委員協議会になると考えており、今月下旬に開催する方向で日程調整をしています。そこで報告をした上で、職員の処分や自分自身に対する措置について判断していくことが議会から求められていましたので、それに従いたいと思います。

【記者】

今回の報告書では直接的な言及はありませんが、受託企業である信濃毎日新聞社の関与や責任について市長はどのように考えていますか。

【市長】

今回の報告書の詳細を言及しますと長くなりますが、「当該契約書に受託企業の代表取締役社長の押印があった」あるいは3点の事実を指摘し、「これらによって、監査でも容易に発見できない不正な会計処理が行われたと認定した。受託企業は、契約書は市が作成しているため、市のやっていることは間違いないと思い、そのような記載がされていることに特に意識が向いていなかったと説明している」などの記載があり、受託企業である信濃毎日新聞社の関与の有無に対する客観的な事実関係が示されています。その上で、検証委員の記者会見の質疑の中では、委員の方から「不正会計に関与しており、責任があると判断している。」という言及があったと報告を受けています。その関与の有無や関与という言葉の示すものについて、我々と受託者側が必ずしも一致していないところもある中で、委員の皆さんの事実認定が、今申しあげたようなことに凝縮しているのではないかと思います。その上で、今後のことに目を向けるべきだと思っており、報告書の内容を今月下旬に議会に報告し、職員の処分や私自身の措置を判断した上で、来年以降のマラソン大会をどうしていくのか検討いたします。現段階では白紙の状態ですが、今回の報告書でも指摘を受けた随意契約を続けていくことや、実行委員会事務局の中に受託企業のメンバーがいる状態は、共に適切ではないという指摘を受けていますので、今後の大会のやり方を検討していくにあたりましては、見直す必要があると考えています。

【記者】

再発防止策として、松本市が実行委員会を統制するための規定の策定や、事務局組織内の指揮系統の明確化などが具体的に言及されて提言されていると思います。私が申しあげた2点以外にも、何か具体的に進めていくものが現時点で決まっていれば教えてください。

【市長】

繰り返しになりますが、来年以降のマラソン大会についてはまだ白紙でございますので、開催するための事務局体制など、現段階で具体的に決めているものはありません。その上で、今回の再発防止策の提言は、松本市が他にも行っている実行委員会方式の催しやイベントにも共通する問題点として指摘され、改善していった方が望ましいものの中に含まれています。その1つが、今紹介した実行委員会方式のイベントにおける実行委員会側に拠出する補助金の取り扱いについてのガバナンス、一定の統制を取る方策を定める規定であり、それが必要ではないかという内容です。これについては、一部の自治体で類することをやっているところもあると検証委員会側からお話がありました。現段階では、実行委員会方式のイベントの洗い出しと、一定規模以上の実行委員会方式の催しについて、見直すべきところを見直そうとしており、そのための作業を進めているところであります。今回いただいた提言を踏まえた対応を早期にまとめたいと思っております。

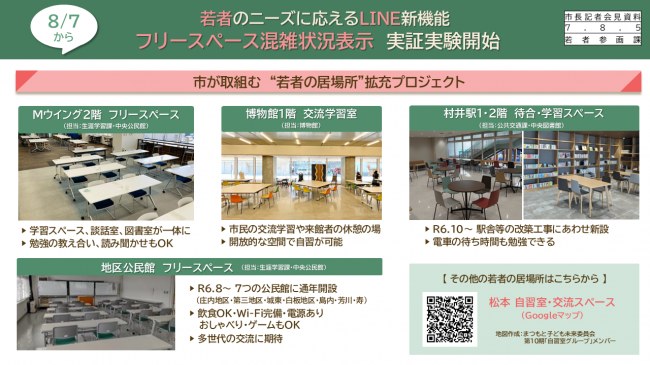

【資料1 若者のニーズに応えるLINE新機能 フリースペース混雑状況表示 実証実験開始(市が取組む“若者の居場所”拡充プロジェクト)】

【市長】

次に2点報告いたします。松本市は若者の居場所、あるいは若者が勉強したり時間を過ごせる場所を増やす取り組みを進めております。昨年からMウイング2階のフリースペースを学習スペースや談話室、図書室を一体にするなど改善を図っておりますし、博物館1階のスペースも開放的な空間とし自習ができる状況になっております。また大規模改修をした村井駅の1、2階は、駅舎の改築に合わせて、若い世代を中心に待ち合いや学習ができるスペースになっております。そして今まで年配の方が中心に利用していた地区公民館につきましても、昨年の夏以来、できるだけ幅広い世代が使いやすい状況にしようということで、若い世代が通年で利用できるスペースを現在7つの公民館で開放しています。

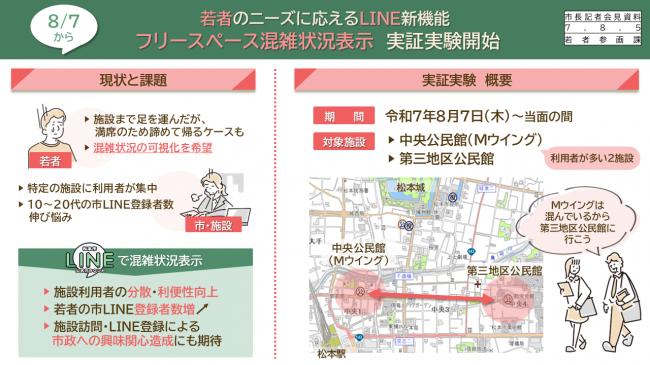

【資料2 若者のニーズに応えるLINE新機能 フリースペース混雑状況表示 実証実験開始(現状と課題、実証実験の概要)】

【市長】

しかし一部の施設では、足を運んでみたが満室で使えず諦めて帰ることがあるという声をいただきました。混雑状況をスマホなどで知ることができれば、もっと有効に時間が使えるという声があり、松本市のLINE公式アカウントを使って情報提供を行う取り組みを8月7日から開始します。まずは利用者の多いMウイングと、あがたの森に近い第三地区公民館を対象にスタートします。

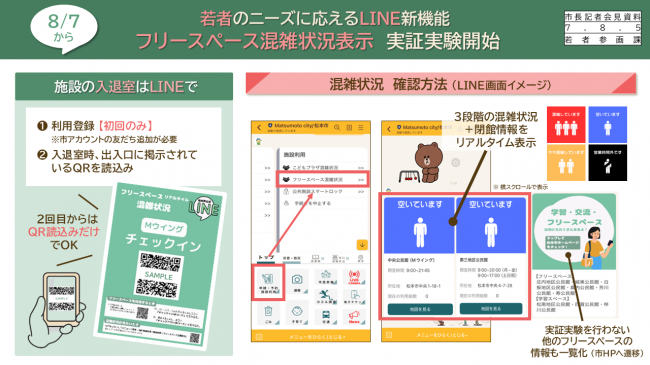

【資料3 若者のニーズに応えるLINE新機能 フリースペース混雑状況表示 実証実験開始(施設の入退室はLINEで 混雑状況の確認方法)】

【市長】

具体的には、村井のこどもプラザのアンサンブルにおいてすでに実施している方式となりますが、LINEで利用登録をしていただき、入退室時にQRコードを読み込んでもらうことで利用者数を把握し、LINEでお知らせします。資料(3)の混雑状況確認方法のLINE画面イメージにあるように、赤色の「混雑しています」、黄色の「やや混雑しています」、青色の「空いています」のいずれかがそれぞれの施設について表示されます。そのためには、利用者は松本市公式LINEアカウントで利用登録を行い、入退室時にQRコードを読み込んでもらう必要があります。これからMウイングと第三地区公民館を利用する方は、お手続きをお願いします。そして混雑状況の確認だけでなく、地区公民館において、若者が勉強などに利用できるスペースを順次開設しておりますので、そうした情報を合わせて提供いたします。まずは多くの高校生が帰る際に、学校の近くで利用する第三地区公民館や中央公民館の混雑状況となっておりますが、今後は自宅近くの地域の公民館でも同様に、第3の居場所として利用していただけることにつなげていきたいと思っております。

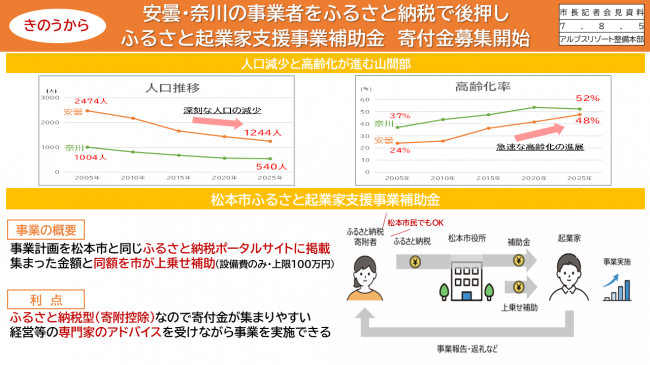

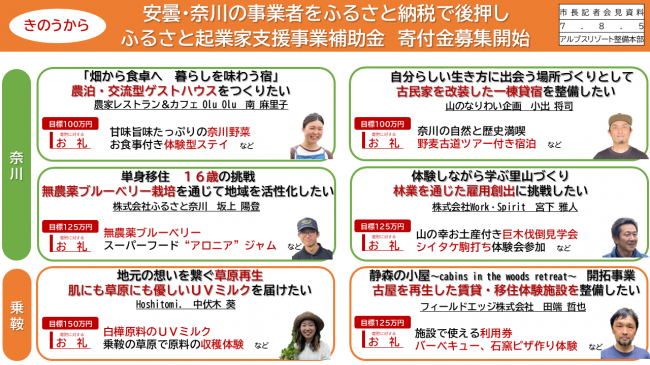

【資料4 安曇・奈川の事業者をふるさと納税で後押し ふるさと起業家支援事業補助金 寄付金募集開始(松本市ふるさと起業家支援事業補助金)】

【市長】

もう1点は、安曇、奈川の事業者を対象としたふるさと起業家支援事業補助金についてで、昨日から寄付金の募集を始めました。ご存じのとおり、安曇地区、奈川地区は20年前の大合併以降、人口がほぼ半減し、高齢化率も50%程度まで高くなっております。こうした中で、ほかの地域や市外、県外から安曇地区や奈川地区に居を構え、新たな業を起こす人も徐々に増えています。そうした人達に対して、松本市が活用するふるさと納税ポータルサイトに事業を掲載し、クラウドファンディングを行い、集まった金額と同額を市が上乗せ補助する取り組みがふるさと起業家支援事業補助金でございます。通常のクラウドファンディングよりも、知名度の高い松本市のふるさと納税ポータルサイトを利用することで寄付金が集まりやすくなりますし、この事業におきましては、経営の専門家のアドバイスも受けられるということで募集をさせていただきました。

【資料5 安曇・奈川の事業者をふるさと納税で後押し ふるさと起業家支援事業補助金 寄付金募集開始(対象事業者)】

【市長】

対象となったのは、6つの事業でございます。奈川で4つ、乗鞍で2つありまして、資料(5)左上の奈川の例でいきますと、農業を自ら体験し、集まった方々と交流できるゲストハウスを新たに作りたいということです。返礼品としては、そこで作った奈川の野菜や体験型の滞在といったものが用意されております。また2人目の男性は、16歳で単身奈川に移住をし、無農薬でブルーベリー栽培を行い、地域の活性化を目指している青年です。さらに資料(5)左側の乗鞍の女性は、一の瀬園地の草原を再生するために、白樺を原料としたUVミルクを生産し、販売していくものです。こうした取り組みを松本市民の皆さん、市内外の皆さんにもぜひ興味を持っていただき、応援しようという方は、寄付金の申し出をしていただければと思います。

私からは以上です。

【記者】

フリースペースの実証実験についてお伺いします。7月16日の若者ブレストに出席した際に、こういった要望が市長に出ていましたが、それを受けての実施ということでしょうか。

【市長】

お話をいただきましたので、すぐに若者参画課長に伝えました。そうしたら「すでに準備をしています。」ということでしたので、厳密には若者ブレストの結果を受けて動いたというよりは、やらなければいけないということで準備をしていたものです。ただ、若者ブレストでもお声をいただきましたし、先ほど申しあげたように、できるだけ利用しやすい場所に気軽で手軽に利用できる場所を増やしていくことが必要だと考えております。そのためにも、若者にとって日常的に使っているスマホやLINEを通じて、手軽な情報を発信させてきただき、結果的には困雑緩和だけではなく「こういう場所に居場所がありますよ。」「居場所を作っていただけそうな場所がありますよ。」といった情報提供を受けたり、さらには市政への興味、関心を高め、市政全般への要望をもらえるようなものにつなげていければと思っております。

【記者】

実証実験は当面の間とのことですが、本格運用はいつからでしょうか。

【市長】

私としては、実証実験という言葉は少し違うかなと思っていました。つまり、この2カ所については、これからも継続的に行っていきます。何か課題が見えればその課題を受け止めて、やり方を微調整することはありますが、これからやらなければいけないことは、この2カ所にとどまらず困雑状況の把握と発信を広げていくことだと思っております。そうは言いましても、もともと混雑しない場所まで対象にする必要はないと思っておりますで、その辺も状況を見ながら進めていきたいと思っております。

【記者】

10代、20代のLINE登録者数が伸び悩んでいますが、全体に占める割合は何パーセントくらいでしょうか。このことは若い人にとってすごくメリットになると思いますが、この他に市のLINEに登録することによる若い人へのメリットはどういうものがあるでしょうか。

【市長】

数字については、調べて報告させていただきます。自分たちが興味、関心がある、あるいは自分たちの身の周りの環境の向上につながることを松本市が行っているのかどうかということ、突き詰めれば、若い世代に松本市への関心を持ってもらう入り口がLINE登録になります。その上でメリットは何かと言えば、我々のこうした発信を1つのきっかけとしながら、若い世代の要望をできるだけ迅速に具現化していく、そして自分たちが声を上げれば、自分たちのこうあって欲しいという街につながっていく、それを実感してもらうこと、あるいはそのようなことに我々が答えていくことができるかどうかが、LINE登録を増やせるかどうかの1番の根本だと思っております。

【記者】

実証実験についてお伺いします。こどもプラザも5月からLINEを導入したと会見でもありましたが、それ以来の導入でしょうか。今後は市役所の窓口や若者、子育て以外のお城などの混雑状況も行っていくのでしょうか。

【市長】

同じ方法ではこどもプラザ以来の活用でございます。お城の困雑状況については別の方法で行っておりますが、今LINEの登録をしている人や、我々が登録している人に提供する情報は、主に松本市民として利用する情報、あるいは松本市民として必要とするであろう政策や制度に関するものとなります。もちろん松本市民が松本城を観覧することはありますが、松本城については主に観光客、あるいは旅行者がターゲットになりますので、それを松本市民向けの情報発信に統合することが有効かというところは、現段階では少し区別した方がいいと思っております。その上で、私たちはLINEの公式アカウントを限りなく双方向で、なおかつスピード感のある情報媒体、オウンドメディアとして、さまざまなものを積み重ねてきています。できるだけワンストップで、あらゆる情報にアクセスできることが、インターネット時代の利便性の向上ということでは重要だと思っておりますので、ターゲットや内容を勘案しながら、松本市LINE公式アカウントの利活用をより幅広く高めていきたいと思っております。

【記者】

どちらかというと実験をして結果を検討するというよりも、試験的に導入し、問題がなければ資料(1)にあるような施設全体で使うということでよろしいでしょうか。

【市長】

私も言葉としては実証実験というよりは、試験的導入、試験という言葉もあまり近くはないかなとは思いますが、段階的導入だと思っております。その上で繰り返しになりますが、広げていくときには、あまり必要のないところまで対象にすると、そこに必要以上の人員が割かれることにもなりますので、その辺りは勘案して広げていきたいと思っております。

【記者】

入退室もLINEで行うということで、チェックイン、チェックアウトをしてもらわないと反映されないということでしょうか。

【市長】

そうです。ここのベースとなるのは、資料(3)左側の入退室のデータになります。

【記者】

チェックインしてもらうための周知はどのように行うのでしょうか。

【市長】

記者会見でマスメディアの皆さんに伝えていただくのがスタートですし、それぞれの施設では分かりやすく目立つようにします。今までは紙ベースで入退室の手続きをする必要がありましたが、1回登録をしていただいたらQRコードにかざすだけでいいので、皆さんにとっても入退室そのものが簡単になります。最初にお願いをすれば、それ以降はやっていただけると思いますし、そうすることで正確な混雑状況が反映されるようになるということであります。

【記者】

ここに集まっているメディアを10代、20代の若者が見てくれるかというとなかなか。

【市長】

それはそれとしてではありますが、そう意味でいうと私たちのオウンドメディアとしてSNS発信は行っていきますし、若い世代が既存のメディアと違う情報へアクセスをしていることは、松本市もそうですが、さまざまな自治体や企業にとっても課題と認識をしながら進めているところでありますので、私達もそのことを意識したアプローチを進めていきたいと思っております。

【記者】

ふるさと納税について確認です。ふるさと納税で市が上乗せ補助を行う取り組みは、県内の市町村で例があるのでしょうか。

【市長】

どうですか。

【アルプスリゾート整備本部】

この仕組み自体が総務省のふるさと起業家応援プロジェクトに沿っておりますので、県内の事例は確認できておりませんが、仕組みとしては一般的にあるものかと思われます。

【記者】

仕組みとしてはあると思いますが、資料(4)の利点の部分に書いてある専門家のアドバイスが、今回松本市として工夫した点という理解でよろしいでしょうか。

【市長】

アルプスリゾート整備本部に経営に詳しいスタッフを配置しておりますので、そことの連動が今回のプラスアルファということです。

【記者】

事業者について応募が何件あったか教えてください。

【市長】

現在6件選ばれておりますが、それ以外にも応募があったかどうかという質問です。

【アルプスリゾート整備本部】

申請自体は8件ありました。審査に移る前に1件取り下げがあり、審査で7件採択されましたが、その後1事業者が取り下げをしまして、6事業者の採択となりました。

【秘書広報室】

以上を持ちまして、市長定例記者会見を終了します。

※AIにより文字おこしを行い、編集したものです。実際の発言とは異なる部分があります。