本文

市長記者会見 令和7年(2025)7月8日

記者会見の内容

令和7年7月8日 市長定例記者会見

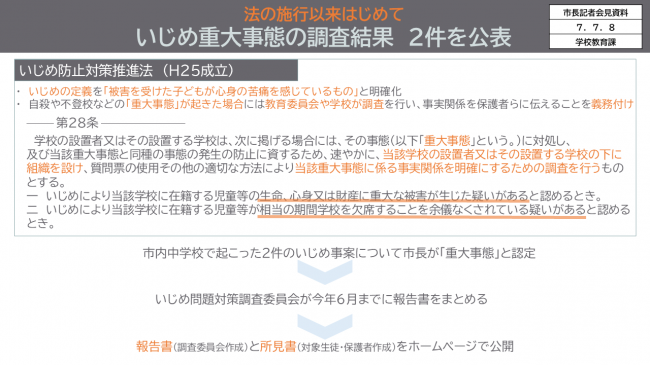

【資料1 法の施行以来はじめて いじめ重大事態の調査結果 2件を公表 「いじめ防止対策推進法」】

【市長】

私から3件報告させていただきます。まず1件目は、今日(7月8日)の市議会に報告いたしました、いじめ防止対策推進法に基づくいじめ重大事態の調査結果についてです。いじめ防止対策推進法は平成25年に成立し、松本市でも関連条例を平成28年に施行しています。この法律では、いじめの定義を「被害を受けた子どもが心身の苦痛を感じているもの」と明確化し、自殺や不登校などの重大事態が起きた場合には、教育委員会や学校が調査を行い、事実関係を保護者らに伝えることを義務づけています。第28条において、学校の設置者(小中学校は市長村長)は、自らのもとに重大事態に対処するための組織を設け、事実関係を明確にするための調査を行うものと定められています。対象となるのは「いじめによって当該学校に在籍する児童等の生命、心身、または財産に重大な被害が生じる疑いがあると認めるとき」、あるいは「いじめにより当該学校に在籍する児童等が、相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」とされています。松本市においては、市内の中学校で起きた2件のいじめ事案について、市長が重大事態と認定し、条例に基づいて学校教育関係者、関係行政機関の職員、有識者や利害関係を有しないもので構成される「いじめ問題対策調査委員会」を設置し、今年6月までに報告書をまとめました。今日、その内容を市議会の経済文教委員協議会に報告し、報告書と対象生徒、保護者が作成した所見書をホームページ上で公開いたします。 報告書は30ページにおよぶ詳細なものですので、正確さを期すためにも、ぜひ目を通していただきたいと思いますが、私からは概要を報告させていただきます。

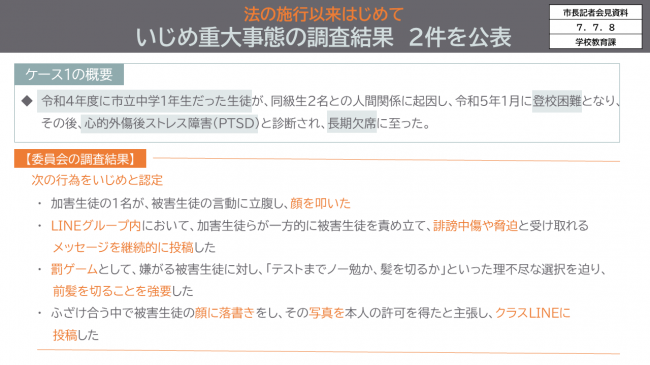

【資料2 法の施行以来はじめて いじめ重大事態の調査結果 2件を公表 「ケース1の概要」「委員会の調査結果」】

【市長】

まず1件目は、令和4年度に松本市内の中学1年生だった生徒が、同級生2人との人間関係に起因して翌年1月に登校困難となり、その後、心的外傷後ストレス障害と診断されて長期欠席に至ったものです。調査委員会の調査結果として、次のようなことをいじめと認定しています。加害生徒の1人が、被害生徒の言動に腹を立てて顔を叩いたこと。LINEグループ内において、加害生徒らが一方的に被害生徒を責め立て、誹謗中傷や脅迫と受け取れるメッセージを継続的に投稿したこと。罰ゲームとして、嫌がる被害生徒に対し「テストまでノー勉か髪を切る」といった理不尽な選択を迫り、前髪を切ることを強要したこと。さらにふざけあう中で被害生徒の顔に落書きをし、その写真を本人の許可を得たと主張してクラスのLINEに投稿したこと。

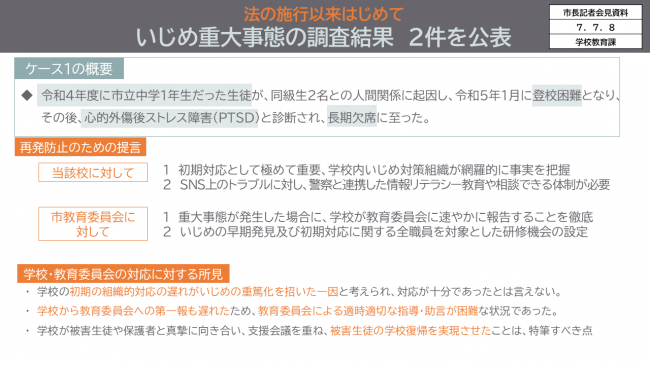

【資料3 法の施行以来はじめて いじめ重大事態の調査結果 2件を公表 「再発防止のための提言」「学校・教育委員会の対応に対する所見」】

【市長】

調査委員会は再発防止に向けて、当該学校に対し、初期対応として事実関係の把握が極めて重要であり、学校内のいじめ対策組織が網羅的に事実を把握することが必要であること、またSNS上のトラブルに対しては、警察と連携した情報リテラシー教育や相談しやすい体制を構築することが必要と結論づけています。 一方、市内の教育委員会に対しては、重大事態が発生した場合に、学校が教育委員会に迅速に報告することを徹底すること、いじめの早期発見、初期対応に関して、全ての教職員を対象とした研修機会を設定することを求めています。1件目の事案について調査委員会は、学校の初期の組織的対応の遅れがいじめの重篤化を招いた一因と考えられ、対応が十分であったとは言えないと所見を述べています。 さらに学校から教育委員会への一報も遅れたため、教育委員会による適切な指導、助言は困難な状況であったとしています。 一方で、学校が被害生徒や保護者と真摯に向き合って支援会議を重ね、現時点では、被害生徒が学校復帰を実現できていることは評価すべき点としています。これが1件目のケースです。

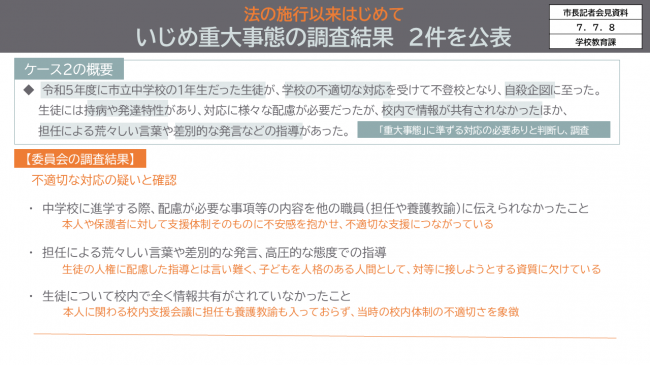

【資料4 法の施行以来はじめて いじめ重大事態の調査結果 2件を公表 「ケース2の概要」「委員会の調査結果」】

【市長】

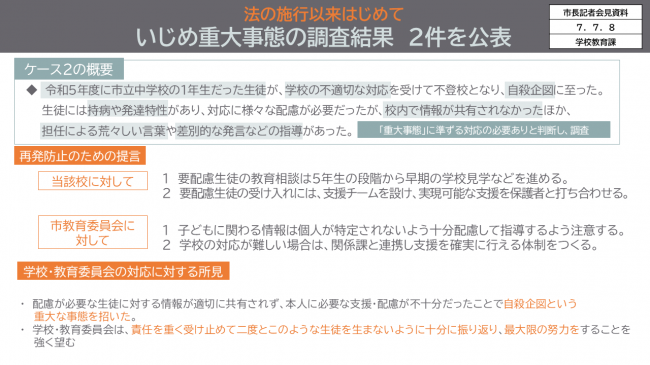

2件目は、令和5年度に市立中学校の1年生だった生徒が、学校の不適切な対応を受けて不登校となり、自殺未遂を図ったものです。生徒には持病や発達特性があり、対応にさまざまな配慮が必要だったにも関わらず、校内で情報が共有されなかったほか、担任による荒々しい言葉や差別的な発言などによる指導があったと認められ、重大事態に準じる対応が必要と判断し、調査委員会に調査を委ねたものです。 調査委員会が確認した不適切な対応とは、中学校に進学する際、配慮が必要な事柄などの内容が、他の職員(担任や養護教諭)に学校から伝えられなかったことで、本人や保護者に対して支援体制そのものに不安感を与え、その後の不適切な支援につながっていったということです。さらに、担任による荒々しい言葉や差別的な発言、威圧的な態度の指導は、生徒の人権に配慮した指導とは言い難く、子どもを人格のある人間として対等に接しようとする資質に欠けていました。その上で、生徒について全く情報共有がされていなかったことにつきましては、校内の支援会議に担任も養護教諭も入っておらず、当時の校内体制が不適切だったことを象徴しているとしております。

【資料5 法の施行以来はじめて いじめ重大事態の調査結果 2件を公表 「再発防止のための提言」「学校・教育委員会の対応に対する所見」】

【市長】

2件目の事案に対する調査委員会からの提言は、配慮の必要な児童、生徒の教育相談について、小学5年生の段階から早期に学校見学などを行う必要があるということや、受け入れに当たって支援チームを設け、どのようなことが実現可能な支援なのか保護者と打ち合わせる必要があるとしております。また教育委員会に対して、子どもに関わる情報は、個人が特定されないよう十分に配慮した指導を学校側に注意していく必要性や、学校の対応が難しい場合は、関係課と連携し、確実に支援を行える体制をつくるよう求めております。その上で、配慮が必要な生徒に対する情報が適切に共有されず、本人に必要な支援や配慮が不十分だったことで自殺の企図という重大な事態を招いたと指摘し、学校や教育委員会は責任を重く受け止め、二度とこのような生徒が生まれないように、今回の事態を十分に振り返り、最大限の努力をすることを強く望むとしております。 以上が、本日の市議会に報告をさせていただいた、いじめ防止対策推進法に基づく2件のいじめ重大事態の概要でございます。この2件の重大事態に対しまして、先ほど冒頭で触れました報告書と合わせて、対象の生徒、保護者が作成した所見書の中に、今回の事案をしっかりと公表し、こうした事案が周知、浸透することを願っていますという見解を示されております。 概要ではありますが、記者会見を通じて調査結果を公表し、松本市のホームページで公開するのは、こうした事案が他の学校現場でも起きていないかどうか、あるいはそれに近い状態があるとすれば、学校や教育委員会、保護者の皆さんと連携し、そうした事態を防止することに繋げていくためです。その点をご理解の上、報道をしていただければと思っております。1件目については以上でございます。

【資料6 参議院選挙 今月20日までに投票を 市民が投票しやすい環境に】

【市長】

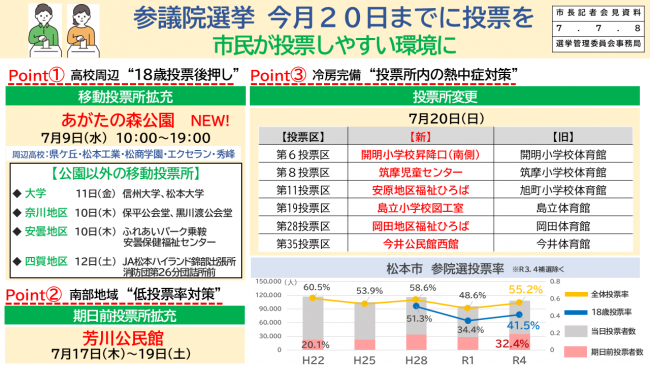

2件目は参議院選挙についてです。今月20日が投開票日の参議院選挙ですが、できるだけ市民の皆さんに投票しやすい環境を整えていこうということで、新たに3点の取り組みをしております。1点は、これまでも大学や人口の少ない奈川、安曇、四賀といったところで移動投票所を設置しておりましたが、今回新たに高校生、18歳の有権者を念頭におき、あがたの森公園に移動投票所を設置いたします。 明日9日の10時から19時まで、あがたの森公園に設置をいたします。高校生の場合は、昼休み、あるいは帰宅途中といった時間帯での利用が想定されますが、周辺には県ケ丘高等学校、松本工業高等学校、松商学園高等学校、エクセラン高等学校、松本秀峰中等教育学校が所在していますので、この機会にぜひ利用していただきたいと思います。なお、参議院選挙の18歳の投票率は、資料(6)の青い折れ線グラフでございます。 前回は41.5%で、全体の投票率より14ポイントほど低くなっております。2点目ですが、市内各所に設置しております期日前投票所を新たに芳川公民館に設置いたします。南部の人口の多い地域となりますが、現役世代が多いこともあって、投票率が相対的に低いエリアになっております。この芳川地区の芳川公民館に、選挙戦後半の17日から3日間、期日前投票所を設置させていただきます。もう1点は、投票所の熱中症対策についてです。投票所で熱中症対策が取れる地区については、これまでの投票所から別の施設に移して、7月20日の投票日に対応いたします。資料(6)の6つの投票所につきまして、冷房を備えた施設に会場を移します。前回の松本市の参議院選挙の投票率は、55.2%という数値でしたが、こうした取り組みも進め、期日前投票、移動投票所を積極的に利用していただくことで、できる限り底上げしていきたいと思っております。

【資料7 松本・高山を歩いてつなぐ117kmの道程 信飛トレイルがオープン 「トレイルとは」「信飛騨トレイル ルート図」】

【市長】

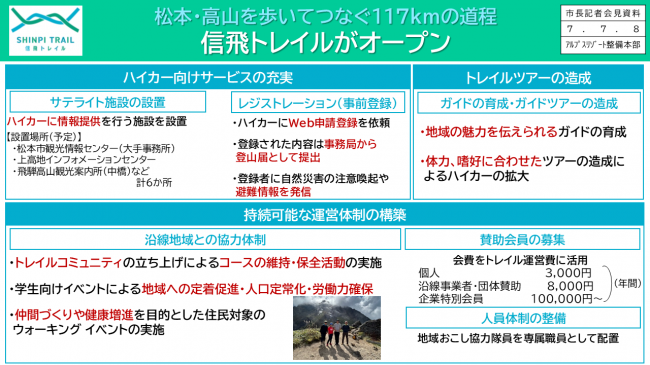

最後に、松本と高山を歩いて楽しんでいただく信飛トレイルという取り組みが、来週7月14日にスタートいたします。1871年7月14日に廃藩置県が行われ、それから5年間ではありますが、松本と高山が同じ県となる筑摩県が発足いたしました。その7月14日に合わせ、松本と高山を歩いてつなぐ信飛トレイルといったイベントがスタートいたします。ご存じの方は多いと思いますが、トレイルとは森林や里山を歩きながら、周辺の自然や文化を楽しむアウトドアアクティビティの1つで、ヨーロッパやアメリカでは愛好者が非常に多くなっております。資料(7)の下側の地図にありますように、右側の松本市、真ん中の上高地、左側が高山市の総延長117キロの道程を大きく6つに分けて、推奨としては5泊6日で歩くものとなります。松本市のスタート地点は松本城の太鼓門で、そこから新島々までの約22キロがセクション1となります。参考としては、セクション1を8時間ほどかけて歩き、そこで宿泊をしていただき、上高地、さらには中尾高原、平湯、丹生川、最後は高山市といったコースになります。ただ、セクション2の新島々から上高地につきましては、本来は歩いて通れますが、現在は土砂崩れのため歩けない状況となっており、当面はバスでの移動が想定されます。

【資料8 松本・高山を歩いてつなぐ117kmの道程 信飛トレイルがオープン 「ハイカー向けサービスの充実」「トレイルツアーの造成」「持続可能な運営体制の構築」】

【市長】

来週14日の信飛トレイルのスタートに合わせて、サテライト施設を6カ所設置し、ハイカーに向けてコースの状況や周辺の情報を提供させていただきます。施設は松本市の観光情報センターや、上高地のインフォメーションセンターなどに設置いたします。またハイカーの皆さんがWeb申請で登録を行うと、本来であれば登山届が必要な行程においても事務局から提出をしたり、自然災害の注意喚起や避難情報を発信させていただくサービスを行います。これから地域の魅力を伝えるガイドの育成や、体力や趣向に合わせたツアーの造成に取り組んでいく予定です。このトレイルの特徴の1つとして、参加者や沿線地域の人々がコミュニティを形成し、情報交換や情報発信、地域活性化を図っていくことがヨーロッパやアメリカでは広範に行われており、コースの維持や保存、参加者の地域への定着や地域の労働力の確保といったことも将来的には目指しております。賛助会員を募集し、会費をトレイルの運営費に充てるといったことを一般社団法人信飛トレイル準備委員会が行っておりまして、来週以降、地元の方や外国から訪れる方々にも広く周知し、大勢の方に利用、参加をしていただくことを目指していきたいと思っております。

私からは以上です。

【記者】

いじめ重大事態についてお伺いします。ケース1については、初期の組織的対応の遅れがいじめの重篤化を招いたとあります。ケース2については、不適切な対応全体が自殺企図という重大事態を招いたと報告書にもあります。またケース2については、中学校と市教育委員会の責任は重いと明確に厳しく論じられています。 報告書に書かれている内容について、市長としての責任を含め、どのように受け止めているのかお聞かせください。

【市長】

いじめ防止対策推進法の立法の趣旨は、学校現場で十分な対応をしてもらえない、あるいは教育委員会に行ったとしても、そこで止まってしまうことがないようにするものであり、教育委員会が把握した問題に対して、学校設置者である市町村長が第三者も交えた対応をするべきかどうかを判断し、必要と判断すれば調査委員会を設けて対応するものでございます。1件は令和4年度、もう1件は令和5年度に事案が発生しており、調査委員会が詳細な調査を経て公表するまでには、2件とも発生から相当な時間が経過をしております。相当な時間をかけないと、双方の言い分をしっかりと精査し、当該保護者や生徒にとって満足のいく調査にならないということもあり、時間がかかったと認識しております。もちろん、このような事案をなくしていくことが、学校現場や教育委員会、学校設置者にとって必要です。立法趣旨もこうした調査を通じて類似の事案を減らし、再発防止のための措置を徹底することが目的ですので、今回の事案を通して、保護者や生徒に極めてつらい状況を強いたことを関係者全てが反省し、同様の事案がないよう今後の取り組みにつなげていく必要があります。そのためには繰り返しになりますが、我々の力だけでは限界がある情報の周知、共有といったことを社会全体で取り組む必要があると思います。

【記者】

いじめ重大事態の2つのケースについてお伺いします。それぞれの被害生徒の現状について、分かる範囲で教えてください。

【市長】

今公表した内容以上のことで何かあればお願いします。

【教育監】

事案1の生徒は当該中学校を卒業し、保護者の方のお話によりますと、新しい環境で今は元気に生活されていると伺っております。事案2の生徒は、教職員等から個別に学習などの支援を受け、今は元気に生活していると聞いております。

【記者】

いじめの重大事態についてお伺いします。今回、市長の判断で公表に踏み切るとのことですが、公表することで今後の抑止力になると考えてのことでしょうか。

【市長】

公表に踏み切ることを判断する以前に、重大事態として調査委員会で調査してもらうことを判断するのが私の仕事です。先ほど申しあげたように、いじめ防止対策措置法の28条に定められているのは、重大事態と市長が判断をし、条例に基づいて設置がされ、第三者にも入っていただく調査委員会で、より広い視点から掘り下げた調査を行ってもらうことであります。そして、事実関係を保護者や当事者の皆さんに伝えることが法律で定められています。その上で、保護者の皆さんに公表するかしないかをお伺いし、今回のケースでは2件とも、公表して欲しいというご意向でした。公表することで、今回のような状況を減らしていく、なくしていくことにつながるというご意向を受け、公表するものでございます。

【記者】

今後も重大事態と認定される場合があり、保護者に伺った上で公表となれば、今後も公表をしていくお考えでしょうか。

【市長】

そうです。

【記者】

ケース2についてお伺いします。先生方の対応の悪さや情報共有ができなかったこと、高圧的な指導があったことなど責任が大きいと思います。先ほどの議会の報告では、職場が変わってお勤めをしているとのことでした。職員の処分について、公表されたことで何か変わるのか、事案があったときに、どのようなペナルティがあるのか確認させてください。

【市長】

ケース2の不適切な対応は、大きく2つの局面があると思います。1つは、配慮が必要な子どもであるといったことを、教頭が小学校や保護者から報告を受ける立場にあり、本来であれば報告を受けた教頭が、中学校の担任はもちろん、養護教員、そしてそれを踏まえて学校全体で対応していく必要がありましたが、それを十分に行わなかったため、不適切な対応として指摘されました。もう1点は、担任の教諭が当初は十分な情報がないまま指導を行い、その指導も人権に配慮したとは言い難いことをしていたということです。ご質問は後者の行為が、教育委員会における懲戒に当たるか当たらないかだと思います。公表するかどうかとは違う話だと思いますが、現時点で教育委員会としてはどうでしょうか。

【教育監】

報告書で明らかにされた関係教職員の不適切な対応につきましては、事案発生直後から、市教育委員会において必要な指導を繰り返し行ってきました。関係した職員に対するさらなる指導や、ご指摘のあった処分につきましては、現時点で必要ないと考えております。

【記者】

自殺未遂まで行ったとのことですが、処分が必要ないと判断した理由を教えてください。

【教育監】

今説明した各種行為が、県の懲戒処分の指針に照らし合わせて、現時点で処分は必要ないと判断したものです。

【市長】

今の話に付け加えれば、複合的な要因が折り重なっているというのが、今回の調査委員会の調査結果でもあると判断しております。人権に配属した指導とは言い難い、対等に接しようとする資質に欠けていることが認定されましたので、教員に対し教育委員会としてどのような指導を行っていくか、今後も含めて保護者の皆さんにとっても関心の高い部分だと思いますが、現時点においては、教育委員会の規定に照らしたときに、今回の調査委員会の調査結果が懲戒処分の対象には当たらないと教育委員会として判断をしています。

【記者】

保護者の方は納得しているのでしょうか。

【市長】

保護者と処分について何かやり取りがありますか。

【教育監】

具体的な処分についてやり取りはございませんが、所見書には再調査を求めないという記述があります。さまざまな感情はあるかと思いますが、処分について具体的な言及はございません。

【市長】

所見書の表現の中で処分について触れられてはおりませんが、一方で2件目のケースについては、調査委員会の事実認定そのものに、必ずしも納得していないという記述もあります。 調査委員会としての認定と、保護者の受け止めに乖離がありますが、法律の趣旨にのっとりますと、本当に不満であれば再調査を求めることができますが、これ以上は求めないという意向を示されています。

【記者】

調査をし、事実確認が明らかになり、それが公表されることで再発防止につながるのかというと疑問があります。誰が責任をとるのかという責任の所在が曖昧な気がします。いじめに関しては、処分の対象になるかどうかという厳しい指針で臨まなければいけないと考えますが、その点についてはどう思いますか。

【市長】

同意する部分もあれば、同意できない部分もあるかなと思い話を伺いました。保護者の皆さん、あるいは私が保護者の立場だったら、自分の子どもが厳しい状況を強いられ、学校や教員も加担していたのではないかということ。そして子どもの言い分と、学校や調査委員会の調査結果とも一致しないところもあり、それが腹落ちできるかどうかは難しいと思います。もちろん目指すところはいじめをなくすことではありますが、現実にはなかなかなくなりません。 厳罰主義を取ればなくなるのかというと、そうではないと私は思います。当事者を厳しく罰すれば応報感情は和らぐかもしれませんが、社会全体でどういうことに目を向けて、いじめをできる限り少なくしていく、なくしていくということを考えたときに、現実的な方策として、報告書や所見書に目を通していただくことで、こんなことが起こっていた、その背景にはこういうことがあるということを、自分事として保護者の皆さんに受け止めていただき、教師や教育委員会の職員も、自分たちが向き合わなければいけない状況はどういうことかと問い直しをすることにつながるのではないかと思います。そういう意味で、法の趣旨に基づいて、現在できることをさせていただいたと思っております。

【記者】

2点お願いいたします。1点目ですが、松本市は発達の特性や知的障がいのある子どもを、健常な子どもと一緒に育てるインクルーシブ教育を推進しており、設置を目指している市立特別支援学校も普通科に併設し、設置場所の検討の段階でも、中学校との連続的な学びを重視しているという認識です。しかし今回のケース2では、小学校では情報の共有ができていた部分が中学校では全くできておらず、小中学校の現場で支援が必要な子どもへの情報共有が、十分にされてない実態が浮き彫りになった事案だと思います。 先月、保護者向けの説明会に参加したときに、インクルーシブ教育をすることで、いじめが発生しないかという懸念の声が多数ありました。学校教育現場全体でもそうですが、市立支援学校設置にあたって、受入体制を今一度再点検する必要があると思います。市長の考えを教えてください。

【市長】

2つの論点を提示されたと思いますので、別々に答えさせていただきます。1つ目は、今回の事案にある小学校と中学校で必要な情報共有、連携体制が取れていなかったこと。特に中学校の指導的立場にある校長や教頭の意識が希薄だったことが、ケース2の大きな問題点だったと思っています。発生は今から2年半ぐらい前ですが、こうしたことが起きないよう、支援の必要な子どもはもちろんですが、あらゆる子どもたちにとって、小学校から中学校へ学校を移るという多感な時期に、学校間連携がより緊密に行われる必要があると認識しています。小中学校の特に校長、教頭などの立場にある教員の皆さんには、特別な支援を必要とする子どもたちに、しっかりと目を向けて取り組むという認識を改めていただきたいと思います。また、今回の提言にもございますが、配慮の必要な子どもたちにどのように対応していくのか、あるいは配慮の必要な子どもたちだけではありませんが、いじめ事案が発生したときの初期対応をどうしていくべきか、改めて教育委員会として取り組んでいただきたいと思います。もう1点は、特別な支援が必要な子どもたちを、インクルーシブな環境で育てていくことの是非を指摘されたと思います。もちろんそれぞれに長所、短所があると思います。特別な支援が必要な子どもたちと必要のない子どもたちを分けることで、リスクが下がるという教育方針も存在するかもしれませんが、松本市はそういう立場を取らずに行く必要があると思っております。特別な支援が必要な子どもたちの数も増え、発達特性にも幅がある、そうした子どもたちに適切なアプローチを行う。いずれは社会に出て働き、家族を築き、子どもを育て社会の一員として生きていくことを考えたときに、できるだけ早い段階からそうした環境で学んでもらう、そして社会全体としても、そういう認識を共有していくことが、私たちが進んでいくべき方向だと思います。その時に、ご指摘にあるような教育の責任を持つ立場の人たち、あるいは教員一人一人が、そういう認識を共有し、こうした事案がないようにしていかなければいけないと思っております。

【記者】

ケース2の報告書を読ませていただくと、男女同室での着替えを巡るトラブルから、不適切な指導があったと思います。男女同室での着替え自体は、昨年6月に補正予算を組み、希望する学校にはパーティションを設置するなどして、現在は男女別々になっていると先ほどの議会で教育委員会から説明がありました。個別具体的な問題としては解決したかもしれませんが、多感な思春期には性的な配慮について考えていく必要があると思います。その点についてお考えを教えてください。また報告書を読みますと、該当する生徒が、男女同室の着替えは嫌だと担任の先生に意見を表明しております。嫌だという自分の意志だけでなく、他の子どもたちも嫌がっており、自分だけでなく周りの悩んでいる子どもたちにとっても何とかしたいという思いは、子どもの意見表明として傾聴に値すべきものであり、子どもの権利として絶対に守られるべきものだと思います。これに対して「お前」や、報告書にもありましたが、人格のある人間として対等に接しようとしなかったことに問題があると思います。1点目については、性的な配慮について改めて教育現場にどのように求めていくのか市長のお考えと、もう1点は、子どもの意見表明、さらに言いますと子どもの権利を守る教育環境の実現に向けた市長の思いをお願いします。

【市長】

前者の性的な配慮については、男性、女性もそうですし、LGBTQの対象になる方々にとってもそうですが、私たちの中学生時代とは全く状況が違います。具体的な着替えの問題やトイレの問題をはじめ、そういった配慮は、伊佐治前教育長時代からしっかり取り組んでいくとし、優先順位の高い教育課題として認識していますので、学校現場で問題が起きないように、教育委員会にはさらに徹底するよう求めていきたいと思っております。2つ目の質問とも共通すると思いますが、今回の女性教師による今の時代には通用しない性的な配慮や、大人と子どもの権力関係が色濃く残っていたことが、問題につながったと思います。残念ながら教育現場において、完全に払拭されているかと言えばそうではないと想定し、取り組んでいかなければいけないと思います。今、中学校の部活動の地域移行といった形で、中学生と学校以外の大人が接する機会がさらに増えていますが、日本、あるいは松本市において、同様の男女意識や大人と子どもの間の縦の意識は、まだまだ残っているのが現実だと思います。こうした事案は認められない、認められないから我々が是正していくということを繰り返し発信し、社会に浸透、普及させていくことが、子どもたちの意見表明という意味でも重要だと思っております。

【記者】

報告書と所見書を公開する意味がよく分かりました。期間を区切って公開するとのことですが、期間を区切る理由と、公開期間について何か目安があるのか、またどれぐらいを想定しているのか現段階で分かっていることを教えてください。

【市長】

教育監から原則的なことをお願いします。

【教育監】

現時点では、何カ月や何年といった目安を持ち合わせておりません。保護者のご意見等も踏まえながら、いじめ調査委員会において再度検討し、定めていきたいと考えております。また今の段階では、公開を希望されている保護者の方、当事者の方がいらっしゃいますが、公開を経て気持ちの変化などもあると思います。そういった多方面からの変化にも対応できるように、今後の調査委員会において慎重に検討していきたいと思っております。

【記者】

今の説明は、被害者家族の意向を最大限尊重するという受け止めでよろしいでしょうか。

【市長】

基本的にその通りです。恐らく今後も重大事態として市長が認定し、調査委員会に対応を依頼する事案が出てくると思います。新たに事案が出てきて、同じようなプロセスを踏むことになったときに、当事者の方が、そろそろこのケースはいいですという気持ちになるのか、合わせて引き続きということになるのかを私たちは留意しなければいけないと考えております。

【記者】

時系列を確認したいのですが、市内の中学校で起こった2件のいじめ事案について、重大事態として認定されたのはいつですか。また市長に報告があったのはいつですか。

【市長】

報告があったのは先週、先々週といったタイミングです。その前の時系列については確認をし、改めて報告します。

【記者】

ケース1では、学校の初期対応の遅れがいじめの重篤化を招いた一因で、学校から教育委員会への一報も遅れたということですが、学校から教育委員会への一報はいつ頃入ったのでしょうか。

【市長】

確認して報告させていただきます。

【記者】

信飛トレイルについてお伺いします。インバウンドを含めた利用を図っていくと思いますが、焼岳の周辺や中尾峠もございます。任意のレジストレーションで、外国人を含め防災情報や避難情報を十分に伝えられるのか、対策等について具体的な内容があればお聞かせください。

【市長】

現状の登山をする際の情報提供と、焼岳に関しての情報提供の仕方は、今の段階では同じものを想定しています。登録をしていただくと、注意喚起や避難情報を別のルートで提供させていただきますが、それ以上の踏み込んだことをする予定は今のところございません。

【記者】

ルート上において、例えば外国語の掲示やシェルターも含めた避難施設について、現状では予定がないというでしょうか。

【市長】

焼岳のシェルターの問題については、今、松本市としても検討している最中ですので、それに合わせてということになります。

【記者】

歩行の参考タイムが8時間という表記がありますが、炎天下の暑い中で8時間歩くとなると、熱中症の危険があると思います。先日、丸の内消防署を取材し、救急車から熱中症のアナウンスを流す取り組みを始めるとのことでした。その背景には、松本を訪れた外国人観光客が熱中症になり、搬送される方が増えているからとのことでした。この暑い中で、これだけの距離を、日傘もなしで歩く方もいるかと思いますが、熱中症対策としてアナウンスなどをするべきだと思います。市長はどのようにお考えでしょうか。

【市長】

松本だけでなく、日本は湿度が高い夏だということを知らない方も多くいらっしゃると思います。これだけ大勢の外国人の方に来ていただいておりますので、信飛トレイルだけでなく、そうした認識を持って、熱中症という観点から多言語対応を含めた情報提供を行う必要性を今のご質問から感じました。一方で、いろいろな情報に接し、お話を聞いた範囲ではありますが、日本人とは比較にならないくらい歩くことに価値を置き、体を鍛えて長い距離を歩くことを楽しんでおり、高齢化社会が進んだ日本とは文化、環境が大きく異なっています。準備委員会のスタッフの話によると、日本人との体力や意識の違いは大きなものがありますので、ご指摘のような湿度の高い日本の夏ということをしっかりと情報発信をし、多くの外国人の方に周知を図っていきたいと思います。

【記者】

信飛トレイルについて質問させていただきます。賛助会員のトレイル運営費とは具体的にどのようなことを予定されているのか、また賛助会員数の見込みがあればお聞かせください。

【市長】

一般財団法人の活動のバックボーンに、もちろん一定の公費として松本高山の高付加価値の観光地づくりの資金なども入っていますが、一方で参加する方々からいただく会費も合わせて財源にし、いろいろな取り組みをしていく必要があるというのが準備委員会の認識です。類似のケースでいうと、北アルプスの登山道の整備を今までは山小屋の方々が担っていましたが、限界がきており、登山に来る方から協力費をもらうということも試験的に行われています。ヨーロッパでは、歩くことに参加しながら、自ら整備にも関わっていくという歴史的な積み重ねがあるようです。日本においても、そうしたことを念頭においた会費制度で、ルートの整備や案内看板などに充てていくことが想定されています。もう1つの会員の見込みについては、担当がお答えします。

【アルプスリゾート整備本部次長】

会員については、公式サイトにも掲載されていますが、企業会員が4社、宿泊事業者などの事業者会員が10数社ほど加入しています。今後、会員募集も行い、随時増やしていければと思います。

【市長】

ご質問では目標があるかどうかを聞いています。

【アルプスリゾート整備本部次長】

特に明確な目標を準備委員会では設けておりません。

【秘書広報室】

以上を持ちまして、市長定例記者会見を終了します。

※AIにより文字おこしを行い、編集したものです。実際の発言とは異なる部分があります。