本文

市長記者会見 令和7年(2025)7月1日

記者会見の内容

令和7年7月1日 市長定例記者会見

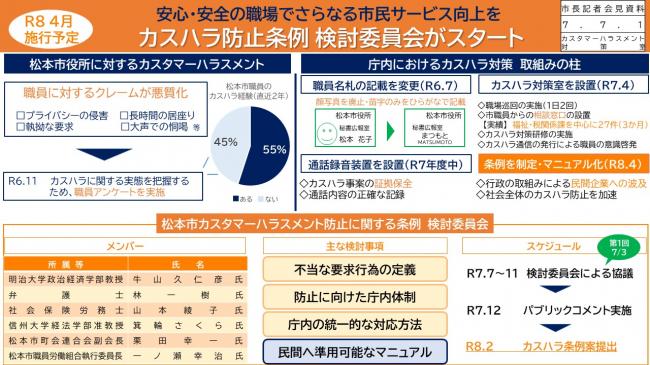

【資料1 R8 4月施行予定 安心・安全の職場でさらなる市民サービス向上を カスハラ防止条例 検討委員会がスタート】

【市長】

私からは2件報告させていただきます。

まず、明後日(7月3日)に第1回の会合を開く、カスタマーハラスメント防止に関する条例の検討委員会についてです。

松本市役所におけるカスタマーハラスメントにつきましては、去年の11月に職員のアンケート調査を実施し、直近2年間でカスハラ経験があると答えた職員が55%に上るなど、プライバシーの侵害や長時間の居座り、執拗な要求や大声での恫喝といった実態を把握したことを受け、一連の対策を講じようということで取り組んでいます。去年の夏に職員の名札の顔写真を廃止にして、苗字をひらがなで表記することに変えた他、今年の4月からはカスハラ対策室を庁内に設置し、1日2回の職場巡回、市の職員から相談を受け付ける窓口を設置するなどしてきました。この相談窓口には、4月からの3カ月で、福祉や税の関係課の職員を中心に27件の相談がありました。その他、カスハラ対策の研修を行うなど対策を進めていますが、今年度中には、証拠保全のために通話録音できる装置を設置する予定です。

その上で、来年4月からこの条例を制定しようということで、あさって(7月3日)にこの検討委員会を立ち上げます。

検討委員会のメンバーは、示してあります6人の方々です。松本市の新任主査研修の講師を行っていただいている明治大学の牛山久仁彦教授、松本市の顧問弁護士である林一樹氏、松本市の職員労働組合の執行委員長の一ノ瀬幸治氏などです。委員会に検討していただく事項としては、不当な要求行為とはどのようなものを指すのかという定義付けから始まり、それを防止するための庁内の体制、どのように統一的な対応を取っていくかといった点について検討していただきます。

今回、松本市役所におけるカスタマーハラスメントの防止の条例を作る目的としては、まず市役所の取り組みを行った上で民間企業に波及させていこうということが一つ大きな目的で、民間企業に準用していただけるようなマニュアルの検討もお願いするところです。明後日の初会合から10月頃までを目処に骨子案をまとめていただき、パブリックコメントを実施した上で、来年の2月の議会に条例案を提出する予定です。

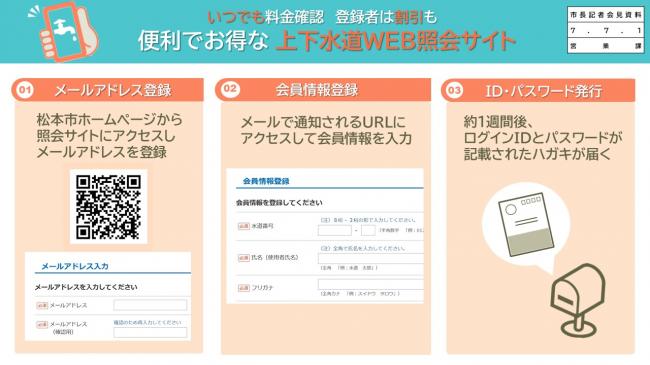

【資料2 いつでも料金確認 登録者は割引も 便利でお得な上下水道WEB照会サイト(1)】

もう1件ご報告します。現在、上水道料金や使用水量をウェブサイトで照会していただけます。こちらの利用を市民の皆さんに改めて呼びかけをいたします。

ご存じのように、水道事業の財政は徐々に厳しい状況になっています。そうした中で経費削減のために、令和4年から、上水道の料金や使用水量を照会していただけるウェブサイトを開設しています。これにより、市民の皆さんに送付している納入通知書をなくすことが目的ですが、PR不足などもあって、現在の登録率はわずか3.3%という状況にとどまっています。この登録者を増やし、来年度から水道料金を改定することを議会にも認めていただきましたので、こうしたことを通じて、より健全な水道経営を目指していきたいと考えています。

このWEB照会サイトに登録していただければ、今送付している紙の通知書を保管せずとも、いつでもどこでも過去2年間の料金や使用水量、次回の料金や使用水量について確認できますし、その利用状況を、視覚的に見やすいグラフで確認できます。さらに、料金や使用水量を何らかの形で示す証明書の発行は、現在では手数料200円をお支払いいただいて郵送、窓口で受け取る形になっていますが、こうしたものも不要になります。

まだ非常にわずかな方のご利用にとどまっていることを少しでも解消し、多くの皆さんに登録をしていただくために、来年の4月検針分から、ウェブサイトへの登録利用と口座振替の利用を共にいただいている市民の皆さんには、1回のお支払いにつき100円を減額するサービスをスタートいたします。それに必要なシステム改修費の予算を、6月議会でお認めいただいたところです。これは利用者の皆さんだけでなくて松本市全体にとっても、納入通知書が不要になりますと、その印刷費、郵送料は1通あたり92円余りかかっていますが、それが削減できることで、仮に登録率が今よりも10パーセント程度増えますと、年間およそ800万円程度の削減を見込んでいます。さらに、口座振替の利用を増やしていただくことで、100万円余りの削減も見込んでいます。こうした取り組みを、ぜひ多くの皆さんにしていただきたいと思います。

【資料3 いつでも料金確認 登録者は割引も 便利でお得な上下水道WEB照会サイト(2)】

まずは、ホームページの照会サイトにアクセスしていただくか、郵送で納入通知書をお届けしているところに貼ってあるQRからアクセスし、メールアドレスを登録していただきます。そのメールで通知したURLに会員情報を入力していただくと、およそ1週間後にはログインIDとパスワードが届き、ご利用いただけるようになります。水道の利用を持続可能に進めていくもののひとつとして、大勢の皆さんにご利用いただければと思います。

私からは以上です。

【記者】

カスハラの件でお伺いします。腕章をつけて巡回しているのは支援員の皆さんですか。

【市長】

そうです。

【記者】

相談窓口に3カ月で27件の相談があったわけですが、一方で、支援員の方が出動した例は何かありましたか。

【市長】

1件あったと認識しています。

【人事課長】

支援員が相談以外に緊急出動したケースが、4月からの3カ月で10件ありました。主な理由は長時間の拘束と大声での暴言等です。そのうち1件は警察署に通報するような事案でした。

【記者】

まだ始まったばかりだと思いますが、昨年度からのカスハラ対策で、今のところ市長として手応えはありますか。

【市長】

人事課を通じて受けた報告では、職員にとって非常に安心感が高まっているという評価だと捉えています。先ほどの紹介で、今まで10件支援員が対応し、そのうち1件は警察に通報した事例がありましたが、行き過ぎたものがあったときにはそういった対応を取らせていただくことで、職員が安心・安全に働けるようになり、それが結果的に市民の皆さんのサービス向上につながるということで進めてきており、そうした方向に進んでいるものと思っております。報道機関の皆さんからご指摘をいただいているように、それが過剰になりすぎて、市民の皆さんが本来行なうべき要求・要望ができなくなるような状況にならないようにということを常に認識しなければいけないと思っています。

【記者】

その面で、定義を決めていくのが検討委員会になると思うんですが、検討委員会は公開で行われるものですか。

【人事課長】

検討委員会につきましては、原則非公開という形で開催させていただきます。ただ、初回に関しましては、冒頭については取材いただく予定をしております。非公開にする理由は、具体的な事案を委員の皆さんに説明する中で公開が難しい場面があるためです。各回終了後にブリーフィングを予定しておりますので、その中で内容はお答えしたいと思っております。

【市長】

今人事課長が申しあげたように、具体的な事例に踏み込んで、どこまでがカスハラとすべき事例なのか、行き過ぎなのかといったことを検討することになりますので、原則非公開ということで概要のみとさせていただきます。

【記者】

条例とマニュアルは別のものということでしょうか。

【市長】

そうですね。より具体的な、職員一人一人がどういう対応を取ればいいかというようなことがマニュアルに当たる内容だと思っております。条例そのものも、理念法というよりは、松本市役所のカスタマーハラスメントを防止するためにはどうすればいいかということで、どのような措置を取るというところまで踏み込んだ内容にしたいと思っておりますが、それをより個別、具体的に、職員から見てどう対応したらいいかということを条例に基づいて記載するものがマニュアルだと考えております。

【記者】

条例は、市役所外の機会を受けた条例ではなくて、あくまで市役所のカスハラに向けての条例で、マニュアルは、他の企業でも転用できるようなものということですか。

【市長】

マニュアルもまずは松本市役所向けを作りますが、これを条例とマニュアルに基づいて、松本市内の企業団体でこの対応が必要だと思われるところにはそれを準用して作成・運用していただくことが効果的ではないか考えたところであります。

【記者】

水道のWEB照会サイトについてお尋ねいたします。松本市のメリットとして、登録率10パーセント増になった場合、年間で800万円減の見込みとあるんですけれども、何年までに何パーセントっていう具体的な目標値をお持ちなのかお伺いします。

【市長】

報告を受けた目標値が極めて低く提示されて上がってきて、ちょっとあまりにも低すぎるじゃないかと、こういうことでもう一度再検討をお願いしているんですが、先ほど10ポイント上がるとこのぐらいということを申しあげましたが、いつまででしたか。

【営業課長】

今回の目標につきましては、令和8年度に導入いたしまして、令和11年度の目標値として掲げております。ただ、今回100円ということで、どの程度それを上回れるかというところがちょっと未知数なので何とも言えませんが、今のところは11年度と考えております。

【市長】

なので、8、9、10、11と4年かけて10ポイントというのはあまりにも消極的な目標だということで、私としては、我々がしっかりPRして、大勢の皆さんに利用していただけるようにと思っています。ただですね、現状ここまで低く留まっているということは、利用者の皆さんから見て本当に大きな利便性の向上があるかというところが、今2カ月に1回通知を送らせていただいて、大体水道の使用量っていうのは家庭でいうとそんなに大きく変動があるものではないということもありまして、それが送られてくればそれで十分だと受け止めておられる市民も多いという中で、何とかこちらに示させていただいたような松本市の財政、これ松本市民全体ということを考えれば、やはり数百万円、あるいは数千万円単位の経費削減ということにつながりますので、そのことを我々としてもしっかりとPRをして移行していただけるようにと思っています。

【記者】

ID、パスワードの発行についてお伺いします。はがきが届くという事ですが、メールアドレス登録なので、メールアドレスにIDとパスワードを送った方が早いと思います。

【市長】

よく議論になると思います。安全性とのトレードオフで、その手段はリスクがあるという判断だったということでよろしいでしょうか。

【営業課長】

導入に当たってはその辺も検討しまして、今市長がおっしゃったような安全性の問題、また、システムの変更等が生じますので、経費も勘案してのはがきでの通知ということで決めさせていただいております。

【記者】

納入通知書が1通当たり92.18円ということで、このはがきは1通当たりどのくらいかかりますか。

【市長】

基本は一緒だと思います。1回当たりのはがき代はかかりますが、変えていただければ2カ月に1回出し続ける状況がなくなるということで、長い目で見れば経費削減ができます。

【記者】

将来的には通知自体をなくしていく考えでしょうか。

【市長】

今もクレジットカードの発行など、まだまだ電子媒体の実物を郵送する形態は残っていますが、いずれ近い将来には、ある意味そういう非効率のものは安全性とのトレードオフで行わなければいけない状況に社会全体で変わっていくのではないかと思います。そのときには、役所としても当然そのような対応を取っていきたいと思います。

【記者】

あさって、参議院選挙が告示になりますが、臥雲市長は先日波田で行われた

藤田ひかるさんの集会で長くお話しされたかと思いますが、今回の参院選ではどなたかの支援はしますか。

【市長】

本日の場は市長記者会見ですので、ここで選挙について言及することは市長として言及することになってしまいますので、できるだけそういう状況にはならないようにお答えしたいなと思います。私個人としては、ご紹介いただいた候補者とは接点がありました。そういう中で意見交換をさせていただく中で、共鳴・共感するところがありますので、要請をいただければ公務にさし差し障りのない範囲で協力したいです。

【記者】

7月3日は何か要請はありましたか。

【市長】

中央要望で松本を離れます。

【記者】

先日、市民タイムスに市立博物館の解体工事が進んで視界が開けたという記事がありました。通行人にインタビューしたら、だいぶ城が見えるようになり、太鼓門の方から回るルートが良くなったという話を聞きました。ただ、松がなければもっとよく見えるのにと、東京の方がおっしゃっていました。木について、ルートが推奨されていますのでいずれどうするのかお聞かせください。

【市長】

一番基本的な立場としては、視界を全く遮らないようにすることが望ましいとは必ずしも考えていません。もともとお城が建てられたときは、戦時において天守閣が見にくい構造になっていました。復元を基本原則としながら、現代に合わせたお城の在り方を探ることが重要です。太鼓門まで回るときに全て見えるようにすることが望ましいとは必ずしも思っていません。市民の皆さんや来訪者の皆さんにも、最初から全部見えちゃうと、と考える方もいらっしゃると思います。先日、別の角度の外来種の樹木の話もさせていただきましたが、植えてからの経緯や全体景観を見たときにどうするのかは、個別具体的に考えていく部分だと思います。ちなみに、博物館の解体に当たって、作業の障害になる樹木というのは伐採したと報告を受けているところです。

【記者】

取り壊しの跡地は当面更地になる予定で、イベントなどで活用できたらとのことですが、このように扱ったらいいのではないかと考えていることはありますか。

【市長】

建物があるときから、周辺で飲食系のイベントが行われたり、3X3のバスケットボールの試合が行われたりしていました。催しのスペースがより広くなるので、市民や団体からこういう使い方をさせて欲しいという話は増えると思います。従来の国宝天守の周辺としての史跡の価値とのバランスや、本当に必要な催しなのかといった観点を、文化観光部を中心に判断していく必要があります。

【記者】

昨日(7月9日)、阿部守一知事と荻原健司市長と懇話会がありましたが、臥雲市長は公共交通の予算拡充や規制改革について要望されたと聞いています。松本市の公設民営バスだったり、春から始まった沢村線での住民がドライバーとして輸送したり、そういった市での公共交通政策展開の、ある意味地方都市において交通空白地を解消するという意味では手ごたえを感じていらっしゃるでしょうか。

【市長】

そうですね、公設民営バスは来年から運賃改定も行って、更に利用者を増やさなきゃいけないと思ってます。エリア一括委託という方式は、5年間アルピコ交通株式会社との間で大きな契約を結んで、その間にさまざまな取り組みを行って持続可能な公共交通を作っていこう、住民の足を確保していこうという取り組みです。この5年間、国土交通省から一定の補助金が出ていて、今我々に伝えられてるところでは、この5年終わった後の第2期に入るときの補助金の額が据え置きの方向だという報告があって、これは、今の物価上昇局面で補助金の額が据え置きだと実質目減りになるということもありまして、そうしたことを知事には認識を共有していただき、県としても国に対しての働きかけをしていただきたいと思いますという趣旨で申しあげました。

もう一点は、公共交通は木に例えると幹と枝と葉っぱと申しあげていますが、特に葉っぱの部分、それぞれの地域の中での移動支援の取り組みは非常に多種多様な形態があって、いろいろ組み合わせながら我々はやっていっています。そのときにこれから一番大きな課題になってくるのは、ドライバー、担い手というものを地域で一般の方々が担っていただけるようにしていくことがどうしても必要です。そのためには、今の法の枠組みでは無償ボランティアでやっていただくことが原則になっていますので、そうするとなかなかそれをやっていただく方を広げていくことが難しいということで、この規制改革で、有償で地域の方々がドライバーを担っていけるようなものを、国の政策展開の中で進めてもらいたいということを申しあげました。また知事からは、本来的にはそうした権限を国から都道府県や中核市に分権することが本来の筋で、そうしたことも求めていきたいという話がありました。

【秘書広報室】

以上で市長定例会見を終わります。

※AIにより文字おこしを行い、編集したものです。実際の発言とは異なる部分があります。