本文

市長記者会見 令和7年(2025)6月19日

記者会見の内容

令和7年6月19日 市長定例記者会見

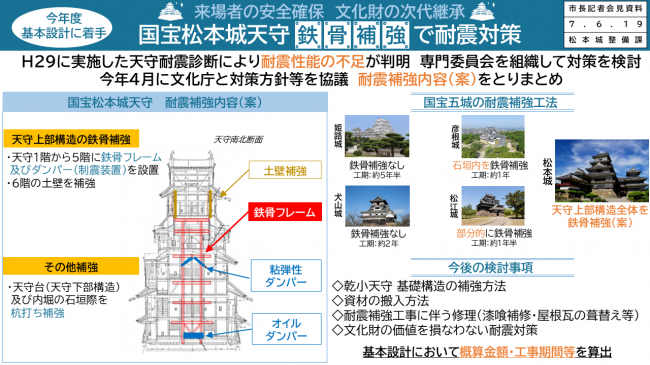

【資料1 来場者の安全確保 文化財の次代継承 国宝松本城天守 鉄骨補強で耐震対策】

【市長】

私から2点報告いたします。まず1つは、国宝松本城天守の耐震補強対策についてです。松本城の天守は、今から8年前の平成29年に耐震診断を行い、耐震性能の不足が明らかになりました。その後、専門委員会を組織して対策を検討しておりましたが、今年の4月に文化庁と対策方針を協議し、資料(1)のような耐震補強の案をまとめました。左の図の赤い縦線と横線は鉄骨フレームで、天守の1階から5階に入ります。そして青い部分はダンパーと呼ばれる制震装置で、これによって耐震補強を行います。国宝五城については、松本城以外の城で耐震補強が行われており、彦根城や松江城では部分的に鉄骨フレームによる補強が行われています。今回、松本城は天守の上部構造全体を鉄骨補強するので、国宝五城では例のない対策となります。今後、資材の搬入方法や耐震補強工事と合わせて行う修理について検討を進め、今年度中には基本設計に着手します。令和9年には実施設計を行い、令和10年以降に工事着手の予定です。

【資料2 移住者の受入れに意欲的な地区団体を支援 松本市移住促進活動交付金】

【市長】

もう1点は今月(6月)にスタートする取り組みで、移住者の受け入れを意欲的に行う地区の団体に対し、交付金を支給し支援を行います。中山間地では人口減少が続いており、これに歯止めをかけるには移住定住を進める必要があります。松本市内の中にも例えば乗鞍、あるいは四賀には、移住相談会や空き家の情報提供を行っている地区の団体がすでに存在しますが、ここに松本市が資金的な支援を行い、団体の活動を充実、強化していくものです。現在、相談や住まいの紹介などをワンストップで行えるようになりつつありますが、地域住民が主体となって行うワンストップの移住受け入れ窓口を進めることが目的です。今回の交付金の対象地域は、都市計画区域外の四賀、安曇、奈川の3地区と、資料(2)に記載のある松本市内の市街化調整区域です。これらの地区で、地域づくりセンターや町会と連携して移住を進める団体を対象に、イベント開催やホームページ制作・充実を目的として、1団体年間30万円を上限に交付いたします。交付の際には、地区において移住者の受け入れの同意を得ていること、移住者に助言や協力できる人材がそろっていること、宅地建物取引業者と連携していることを要件とします。6月末には申請受付を行い、すでに取り組みを行っている団体に申請をしていただき、団体を通じて移住を希望する方のサポートができればと思っています。私からは以上です。

【記者】

松本城の件で確認です。市長から令和9年に実施設計、令和10年以降の工事着手という説明がありましたが、工事期間の見通しはどのくらいでしょうか。

【市長】

現時点で何年という見通しはございません。2、3年でできるものではないですが、耐震補強だけではない姫路城の大規模改修が5年ですので、相当程度の年月がかかると認識しています。

【記者】

工事期間中の天守への入場はどうなるのでしょうか。

【市長】

天守の内部に鉄骨フレームを入れる工事なので、工事期間中の天守への入場は基本的にできなくなると認識しています。

【記者】

天守への入場ができない期間中の入場料をどうするといった議論はしていますか。

【市長】

現段階で詰めた議論は行っておりません。工事を行うにあたって、天守の周りの状況も現段階では検討中としか言えません。姫路城や火災で延焼した首里城などのケースもそうですが、できるだけ工事期間中も何らかの形で見ていただく、あるいは来ていただけるように通常の状態とは違った価値を提供できるかどうかが非常に重要な検討内容になってくると思います。観覧料もそのうちの1つですが、文化財課だけでなく庁内の関係課と検討を進めていきます。

【記者】

他の城では、足組みを作って外から見られるようにしていた記憶がありますが、そういうことも検討の1つでしょうか。

【市長】

先ほど申しあげたように、どういう工法を取っていくかを詰めていく段階で、我々ができることは何なのかということもはっきりしてくると思います。その際、松本城の天守を大勢の皆さんにできる限り感じていただくというと非常に抽象的ではありますが、すべてが遮断され、訪れる意味がないという事にならないような検討を進めていきたいと思っております。

【記者】

引き続き松本城の耐震工事についてお伺いします。資料(1)にあるのはメインの天守ですが、平成29年の耐震診断では、乾小天守の倒壊リスクが一番高いといった話もありました。天守は5つあり、資料(1)はそのうちの1つですが、残り4つの月見櫓や辰巳附櫓、乾小天守にも鉄骨を入れるのか教えてください。

【文化観光部次長】

基本的に、全ての天守で鉄骨の対策をすることになります。どこに鉄骨を入れるかについては、天守それぞれの状況によります。

【記者】

資料(1)に国宝五城それぞれの鉄骨補強について説明があります。現存でも復元でもいいですが、国宝五城以外の木造の天守閣で、鉄骨を入れている事例をほかにご存じなら教えていただきたいです。

【市長】

国宝五城以外では、もう少し低層の城で鉄骨フレームを入れた耐震補強はあると報告を受けていますが、具体的に何かありますか。

【文化観光部次長】

今、青森県の弘前城が耐震の関係で工事を進めております。弘前城は3重の天守ですが曳家をいたしまして、曳家で壊れないように中を鉄骨フレームで固め、天守台に杭を打つといった松本城と非常に似た耐震対策を取ると伺っております。

【記者】

移住推進活動交付金についてお伺いします。松本市内にはどのくらいの数の地区団体が存在しているのでしょうか。

【市長】

移住相談会や体験会の開催、空き家の情報収集といったことを積極的に行っているのが乗鞍と四賀と伺っています。これから交付金の対象になる可能性があると思っているのがその2つです。それと地区では奈川と今井です。いずれも山間部において移住需要が高く、地区の皆さんが積極的に力を入れていく動きがあるのは、この4つの地区と報告を受けております。

【記者】

移住の需要が高まる中、こういった団体が増加の傾向にあると言えるでしょうか。

【市長】

今申しあげたようなところにとどまっているのが実情だと思います。年間30万円の交付金の要件にもなっていますが、移住の相談をする方が、そこに行けば自分たちの欲しい情報をある程度得ることができる体制と、移住において地区内の空き家をはじめとした住まいや、住まいになりうる物件の紹介が非常に重要ですので、宅地建物取引業者の皆さんとの連携体制をそれぞれの地区で作っていただきたいと思います。また行政としては、金銭面と信用面と言いますか、行政がいろいろな橋渡しをすることで、団体が人材や体制を強化していけるようにするのが狙いであります。例えば交付要件の1つ目には、地区等が移住者の受け入れに同意しているという表現があります。これは四賀地区であれば四賀地区のまちづくり協議会、あるいは町内連合会といった団体を中心に、移住の受け入れを積極的に進めていく意思が示されているということを指しています。そうしたことで、地元と行政が一体となって進めていこうということです。また、松本市が主催、参加するイベントに積極的に協力するという要件もありますが、30万円を交付させていただく際、松本市をはじめとしたさまざまな取り組みと、移住を希望する方々をつなげていただく役割を団体の皆さんには担っていただいて、地元、行政、移住者の皆さんが安心して地域を作っていけることを目指した支援でございます。

【記者】

移住者に直接補助金を交付するのではなく、団体への支援といった間接支援の狙いを話されたと思いますが、すでにかなりの直接支援をしている中で、新たなフェーズに入り、地域をあげて移住者を迎え入れる体制を整えていく施策と捉えてよろしいでしょうか。

【市長】

基本的にはおっしゃるとおりです。やはり移住をされる方が、住まいや地域の様子、子どもの学校をはじめとした教育環境などを一通り把握した上で、いろいろな決定をしたいと当然お考えになると思います。市役所の移住交流推進室が窓口といっても、きめ細かな対応はなかなか難しいという中で、すでに乗鞍や四賀ではかなりの取り組みを進めておられる方々がいらっしゃいます。そこに交付金を出すことで、もう一歩踏み込んだ、もう一歩充実した情報提供やサービス、相談窓口につなげていきたいということです。

【記者】

松本城の天守上部構造全体を鉄骨補強することについて、国宝五城では例のない工法だというお話でした。今回、この補強工法が案として出てきた理由や、松本城特有の状況などあれば教えてください。

【市長】

8年前の耐震診断の結果を受けて、専門家や文化庁の皆さんと対策を協議してきました。それを踏まえた上で、大規模な耐震補強が必要と判断しました。もう少し専門的なことで加えることがあればお願いします。

【文化観光部次長】

耐震対策にはそれぞれのお城の建築構造、建っている状況や地質、環境が大きく関わってきます。それと想定される地震の大きさも関わってきます。国宝五城の中で唯一平城であるのが松本城で、他のお城は小高い丘の上にあり、比較的良い地盤に建っています。また想定の地震の大きさが、松本より小さいということもあります。松本は糸魚川静岡構造線の大きな地震が想定されていて、軟弱地盤の上に建っているため、他のお城よりも大きな耐震対策を行わなければいけないというのが大きな理由です。

【記者】

軟弱地盤とのことですが、もう少し詳しく特徴を教えてください。

【文化観光部次長】

硬い岩盤ではなく、沖積地に溜まった泥や砂などの土の堆積の上に建っている状況です。ただ、松本城を建てる時に先人はそれをよく分かっていて、石垣の下に筏地形(いかだじぎょう)といった工夫をして建てています。

【記者】

泥や砂の堆積した土壌の上に建っているということですか。

【文化観光部次長】

そうです。

【市長】

大きな意味でいうと扇状地ですので、山の上にあるお城とは違い、川から流れ込んだ土砂と松本盆地の真ん中にあるという地盤の形状が、次長が説明したような状態を生み出しているということです。

【記者】

今日の市議会総務委員協議会で、財政部から不適切な事務処理の報告が2件ありました。いずれも必要な手続きを忘れていたということですが、また明日には健康福祉部の関係で2件のミスの報告があると聞いています。着服といった不祥事だけでなく、細かいミスも最近続いています。市長講話、副市長講話を先日行ったばかりですが、今の事態をどのように受け止めていますか。

【市長】

その点について、過去に比べて本当に多く起きているのか、あるいは他の自治体に比べて多く起きているのか、十分に比較対象を把握できているわけではありませんが、市民の皆さんから預かった税金を適切に使用すること、正確な行政手続きを進めていくことが何よりも自分たちの仕事ですので、そういったことが起こらないように努めなければいけないと思っております。ひとくくりにしすぎると、改善しなければならないことや、再発防止のためにやらなければならないことが、非常に不鮮明になってしまう部分もありますので、一つ一つの問題の原因や背景をそれぞれの部署で受け止め、全体を統括する形で総務部が受け止めて、今後の事務にあたってもらいたいと申しあげました。それともう1つ、新しい行政需要に応えていこう、少しでも必要とされることがあれば政策や事業に活かしていこうという意識を持って取り組んできました。そのことはトータルとして事務量、仕事量が増えるという方向に行きますが、ミスを少なくするために抑制すべきところは抑制するということ考えた時に、何よりも電子化、デジタル化の浸透、普及、徹底を早く進める必要があると申しあげました。今はまだ、デジタル化の途上にあり、従来のやり方も残しながらデジタル化の作業にも当たることで起きているミスや不適切な事務がかなりの量に上っております。これは松本市だけの問題ではないと思いますが、この遅れを早く進めないと今の事態がなかなか改善できないと認識しておりますので、ヒューマンエラーをなくすためには、システムとして人の手を介さず早く同期化ができるといったことを進める必要があると思っております。

【記者】

まだ紙で行われている事務処理や手続きが多いと聞いていますし、市役所の皆さんが行う交付金の申請などは想像以上にあると思います。市だけではありませんが、そういったものの電子化を国にも訴えていくことは必要だと思います。

【市長】

そう思います。もう1点申しあげたいのが、中央政府、あるいは都道府県において、今までルール化してきたことを少し変えるといったケースが、いろいろなところで出てきています。この変更を我々がしっかり受け止めきれておらず、かつてのルールのままでいて、結果的に今ルールには合わないことをやっていたということも散見されます。常に変わりゆく制度、政策への高いアンテナをしっかり持つ必要があることも申しあげたところです。

【記者】

中心市街地のことでお聞きします。パルコの後利用を計画していたコンサル会社が、新しい商業施設の開業を今年の秋から来年の秋に延期したと取材で分かりました。新しい施設がスタートするまでの空白期間のダメージをいかに小さくするか、にぎわいを持続する取り組みができるかとのことですが、それが先週の会見で説明のあった「えきしろ空間」の取り組みだと思います。空白期間が少なくとも1年になりますが、中心市街地の再開発を考える上では、どのような影響があると思いますか。

【市長】

2年以上前にパルコの閉店が決まったときに、我々が一番意識しなければいけないと申しあげたことがご指摘にあった点です。新陳代謝は当然起こりますし、その新しい動きの方向付けや下支えをすることが行政の仕事です。また新陳代謝のタイムラグができるだけ小さくなることが大事だと思い、当初はパルコと協力の上で行う公民連携の方式で進めようとしていました。それが頓挫したので、一定のタイムラグは確保しなければならないと思っておりました。それがどのぐらいになるのかはまだ明確ではございませんが、私たちとしては、新しく土地や建物を取得、賃貸借された企業が、できるだけ早く市民の皆さんに、次の展望を示していただくことが一番重要だと思っております。もちろんこの状態が長く続くこともマイナスですが、次にどうなるのかはっきりしないことが皆さんにとって不安だったり、消費や投資の意欲を失わせることにもなると思いますので、企業の皆さんには、できるだけ早く次の展望を示していただきたいですし、それを踏まえて私たちもできることを庁内で検討していきたいと思っております。

【記者】

選択的夫婦別姓に関して賛否を問うアンケートで、市長は賛成ということでした。「反対する理由が分からない。」と回答をされていますが、改めてこの制度に関して市長の考えをお聞かせください。

【市長】

信濃毎日新聞からいただいたアンケート調査に対し、同姓も別姓も選べるようにするべきだというところに丸をして、自由記述欄には「世界標準であり、選択の自由を認めるべきだ。反対の理由が分からない。」と記述いたしました。法務省の法制審議会が導入の指針を発表してから来年で30年になります。当時の自民党の中には反対派が大多数で、結果的に法制審議会の指針はその後も法制化につながっておりませんが、希望をすれば生まれもった姓を戸籍上の姓として名乗り続けられることは、選択の自由として認めるべきだと私は考えております。世界標準と申しあげたのは、日本以外の国ではそれが定着しているからです。夫婦と子どもが氏を同じにすることによって家族の絆や一体感、連帯感が守られており、導入によって絆の弱くなる家族が生まれるということが反対論の代表的な指摘かと思いますが、一人一人の心情や考え方を尊重してこその家族だと私は思います。今国会での成立の道は閉ざされましたが、与野党を超えて、できるだけ早く実現に向けて進んでいただきたいと思っております。

【記者】

パルコの後利用についてお伺いします。先ほど秋に開業予定だったものが、来秋に延期という取材を前提とした質問があったと思います。市長からは、タイムラグがどのくらいになるか明確ではないというご回答でした。松本市として、ある一定の目安とされていた開業予定が遅れるといったことを把握しているのか、また具体的に何か聞いている話はありますか。

【市長】

当該企業とは、3月にパルコから所有権、あるいは賃貸借権を取得したという報告を受けて以降、継続的に情報共有をしております。その都度、今どういう状況にあるか担当部局から情報提供を受けております。今、私がこの場で申しあげることはこれ以上ございませんが、松本駅前から松本城までの「えきしろ空間」の1つである伊勢町・本町のにぎわいや活力を取り戻し、さらに大きなものにしていくために、できるだけ早く企業の構想計画が明確になることを望みたいと思っております。

【記者】

企業にはできるだけ早く展望を示してほしいとのことでしたが、松本市から企業に対し、ある一定の期間までに示してほしいとか、こういった形になるといったことを早めに示してほしいと要望をしていますか。

【市長】

基本的にしておりません。当然、民間企業が自分たちの目指す方向に向かって、どのようなテナントを誘致するかなど、さまざまな調整を今進めていると思います。それに対して私たちの方から、こうして欲しいということを申しあげる立場にないと思っております。

【秘書広報室】

以上を持ちまして、市長定例記者会見を終了します。

※AIにより文字おこしを行い、編集したものです。実際の発言とは異なる部分があります。