本文

市長記者会見 令和7年(2025)3月18日

記者会見の内容

令和7年3月18日 市長定例記者会見

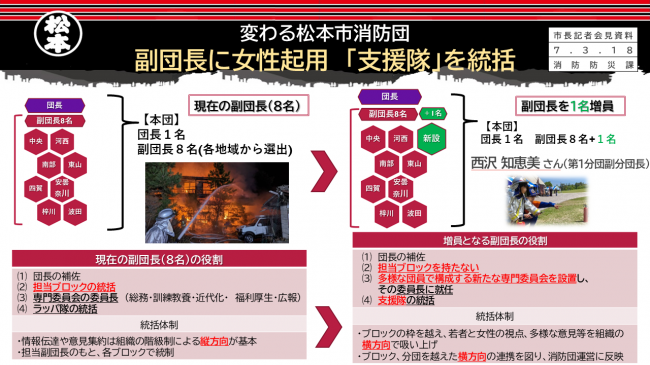

【資料1 変わる松本市消防団 副団長に女性起用 「支援隊」を統括(副団長の増員と役割)】

【市長】

私から昨日成立しました令和7年度予算の関連で、2件紹介させていただきます。1つは、松本市消防団に新たに女性の副団長が起用される話でございます。現在の松本市消防団には、副団長が8つのブロックに1人ずつ配置されておりまして、団長の補佐、そして担当ブロックの統括などに当たっております。いずれも男性ですが、この度ブロックごとの8人に加えて副団長の枠を1人増員し、そこに女性の西沢知恵美さんに就任していただきます。現在、西沢さんは第1分団の副分団長を務めておられ、消防団活動は20年に及ぶベテランであります。西沢さんには、8人の副団長のように担当ブロックを持つのではなく、多様な団員で構成し、新たに設置する専門委員会の委員長に就任をしていただいて、この後に説明をさせていただきますが、支援隊という新たな組織を統括していただくことになります。ご存知のように、消防団は火災にあたっては、指揮命令系統が縦系列で階級制の組織であります。火災の鎮圧という面では、必要な組織の在り方であります。それに対して、今消防団員の確保が難しい状況の中、若者と女性、あるいは外国住民の皆さんといった多様な消防団員の担い手をこれから作っていく、そしてブロックや分団を超えた横の連携を図っていくため、女性副団長が起用されます。

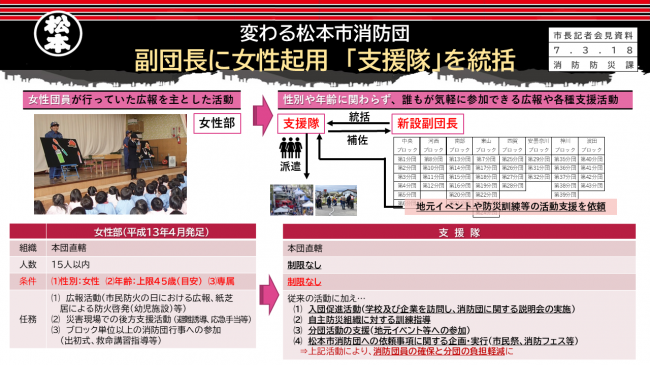

【資料2 変わる松本市消防団 副団長に女性起用 「支援隊」を統括(支援隊について)】

【市長】

こちら(資料2)は、女性副団長となります西沢さんに統括をしていただく支援隊についてまとめたものです。(資料2の)左側にあるように、従来の消防団には女性部がございまして、人数は15人足らずで、主に広報活動や火災現場での後方支援、あるいはブロック単位での消防団行事への参加を担っていただきました。これを性別や年齢にかかわらず、誰もが気軽に参加できる活動にということで、入団促進活動や自主防災組織に対する訓練や指導、さらには分団活動の支援に当たっていただく支援隊を新しい副団長のもとに組織するものであります。支援隊は副団長を補佐しながら8つのブロック、あるいは分団の活動を支援していくものでございます。松本市は、松本市消防団のさまざまな改革への取り組みを財政面、またこうした組織や人員の在り方についても支援をしてきております。気候変動をはじめ、大地震の危険性を鑑みたときに、消防団の存在は重要さを増している一方で、担い手が減っている状況に対応するため、これからも支援に力を入れたいと思っております。

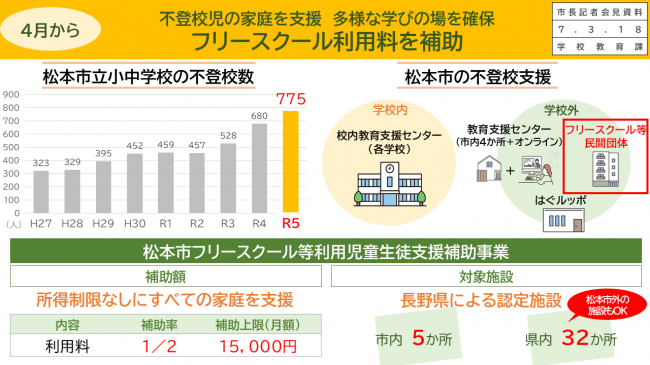

【資料3 不登校児の家庭を支援 多様な学びの場を確保 フリースクール利用料を補助(補助事業の内容)】

【市長】

もう1点は、不登校の子どもたちを支援する取り組みでございます。松本市の小中学校に通っている不登校の子どもたちの数は、令和5年のまとめでは、10年前と比べ2倍を超える775人となっております。不登校の子どもたちを支援する枠組みとしまして、学校の中に通常のクラスとは別に教育支援センターというスペースを設けて対応をすること、また学校の校舎まで行けない子どもたちを市内4カ所の教育支援センター、また昨年からはオンラインでも対応しておりますが、それ以外にもフリースクールなどの民間の団体が受け皿となっているものが、松本市、あるいは松本市外にもございます。そうしたフリースクールなどに通っているお子さんの家庭を支援するため、利用料を上限15000円、補助率2分の1で支援するものでございます。

【資料4 不登校児の家庭を支援 多様な学びの場を確保 フリースクール利用料を補助(対象施設と申請方法)】

【市長】

長野県が今年度からスタートいたしました認定制度がございますが、この認定制度に申請をしている施設が対象となるもので、松本市内には5カ所、長野県内では全体で32カ所ございます。松本市内の施設は、こちら(資料4)にお示しした5つのフリースクールで、居場所の支援、学びの支援を行っている施設であります。こちらの施設に通っているお子さまの家庭は、新たな補助制度を4月からご利用いただけますので、市のホームページから申請書をダウンロードし、松本市の学校教育課に提出していただければと思っております。

私からは以上であります。

【記者】

消防団の女性副団長の起用についてお尋ねします。支援隊を統括する女性副団長を起用されるということで、新しい組織を作られますが、そこに女性の副団長を起用することで市長が最も期待している効果を教えてください。

【市長】

ご存知のように消防団は男性の組織であります。女性は全体の何%ですか。

【消防防災課係長】

現在、女性団員は74名となっておりまして、全体が1705名で全体の4.3%となっております。

【市長】

女性団員が5%未満にとどまっている状況でありますし、火災の時に出動して対応することは、これまで男性の仕事、領分と受け止められる部分が多かったと思います。もちろん現場で女性に任務に当たっていただく部分もありますし、また今回、支援隊として整理させていただきましたが、広報活動、あるいは入団を促す活動、さらには訓練や指導にあたる活動など、消防団にはさまざまな活動がございます。従来の8名の副団長は、それぞれのブロックを統括するということで、今申しあげたような付随的な活動に携わる余裕がなかなかない状況もあって、それを女性部という女性だけの限られた組織で担ってきた状況がございます。そうした付随的な活動をもっと活発化していくことによって、若い世代、あるいは女性や外国住民の皆さんにも消防団に参加していただく状況を作っていくのが支援隊でありますし、それに合わせて、幹部が男性だけという状況を女性も副団長であることで、より消防団に入団をする敷居を下げていく、また副団長としても男性とは違う視点で消防団の在り方をけん引していただくことが目的となります。

【記者】

女性部は、なくなるということでよろしいですか。

【市長】

そういうことです。

【記者】

発展的に支援隊になるということですか。

【市長】

そういうことです。

【記者】

今の説明を受けまして、今まで女性が条件だったところが、性別や年齢にかかわらず、また女性の組織がなくなることで、かえって女性が活動しづらくなるのではないでしょうか。

【市長】

女性と男性の垣根をどういう形で低くしていくか、あるいは今まで少数派にとどまっていた女性をどうやって増やしていくかといったアプローチは、必ずしも答えが1つではないと思います。女性だけの組織で、しかも(女性の加入率が)まだ5%以下ですので、もっと大勢の方々に参加をしていただくことにプラスになっていないという認識が、消防団の皆さんにも私たちにもありましたので、今回このような形をとることといたしました。今までもいろいろな組織が、女性部や青年部という属性で分けて活動してきましたし、どちらかといえばそちらの方が多かったと思います。まだ女性だけとっても、人数はそこまで多くなってはいませんが、たくさん入団をしていただく中で、支援隊、あるいは8つのブロック内の分団に女性が増えていくことを促していきたいと思います。またその時に、そうした女性に対して支援隊という形で情報の共有をしたり、それぞれが連携できるように今回このような形をとらせていただきました。

【記者】

消防団の話で確認です。今回は支援隊を統括する副団長の増設という形ですが、将来的には統括する8つのブロックの副団長にも、女性を登用する流れや可能性もあるということでしょうか。

【市長】

可能性は当然あると考えています。それぞれ地域、地区ごとに団を作って、そこでキャリアを積んだ人たちが分団長、さらにはブロック別の副団長と階級が上がり、その立場になられています。西沢さんにつきましても、第1分団の副分団長という立場ですので、組織の段階を上がってきた方でありますし、これから女性の裾野が広がっていって、それぞれの分団の中で責任ある立場を経験され、女性が8つのブロック別の副団長になっていくことが望ましい姿だと思っています。

【記者】

県内で初めての女性副団長と言えますか。

【消防防災課係長】

ただいま確認している中では、かつて副団長を経験された方もいたという情報はありますが、ブロックからの選出ではなく、組織を立ち上げ、新たに設置する副団長という立場についていただく女性の方は初めてだと認識しております。

【記者】

消防団の在り方をいろいろな角度で改革していく中の1つだと思いますが、女性と若者が活躍するまちというところが前提になっているのでしょうか。

【市長】

当然根底にはございます。

【記者】

フリースクールに関連してお伺いします。市内で不登校の数が増えている要因をどのように捉えていますか。

【市長】

教育委員会でさまざまな角度から検討や議論をしておりますので、私が述べることは一般論に近いかもしれませんが、やはり社会の状況が複雑化し、子どもを取り巻く環境、家庭の在り方、保護者の働き方など、いろいろなものが変わりつつある局面だと思いますし、またインターネットやスマホ、SNSをはじめとして、非常に多くの情報が子どもたちのところへ多面的に届く状況でありますので、かつての我々の世代と比べますと、子どもたちが普通に学校へ行くことに対して、ストレートにいかなくなっている状況があると思っております。また発達障がいをはじめとして、かつては心の問題としてそこまで捉えられなかったことが、子どもたちの間で広がっていることも要因の1つだと思います。そうした中で、従来の小中学校が社会の変化に十分対応しきれていないことによって、子どもたちが学校に通いたくない、通えない状況が起きていると思います。学ぶことを拒否しているわけではない中で、教育支援センターやフリースクールであれば、子どもたちが足を運んで学びを継続する状況にもなっていると思いますし、また少し逆説的ではありますが、こうした不登校支援の取り組みが広がっていくことが、従来の学校に行かなくても学びを継続できることにもなっていると思います。不登校が増えること自体は当然ポジティブな話ではありませんが、不登校になっている子どもたちの学ぶ場がないかというとそうではなく、我々としては提供をしているということでご理解いただければと思います。

【記者】

消防団の話に戻りますが、女性部が支援隊という位置づけになるのでしょうか。名前を変えることとは違うのでしょうか。

【市長】

女性部が発展的に解消した先の組織と考えております。

【記者】

女性部にいらっしゃる皆さんが、自動的に支援隊になるということでしょうか。

【市長】

数も多くありませんので支援隊に属する方々も当然いらっしゃいますし、そうでない方も出てくる可能性はあると思っております。

【記者】

支援隊自体は、今後性別や年齢にかかわらず、いろいろな方が参加できるということですが、他の8ブロックから兼任でやりたいという方や異動など、そこに所属したい方がいたら人数が変動するのでしょうか。

【市長】

先ほど申しあげたような活動を活発化していくため、新たに支援隊を設けることにしております。これが従来の分団の活動と並行してということもあり得ると思っていますし、今のご指摘のように、従来の活動が難しいので、支援隊の活動を希望される現職の団員も出てくる可能性はあると思っております。もちろん、それぞれの地区別、ブロック別の消防団に入っていただく方々を増やしていきたいわけですが、その前段、あるいはそこまでは少し難しいが支援隊の活動であれば始められるという方々を、これから新たに消防団に受け入れていくことが、当面の一番の目的になると思っています。

【記者】

新たに西沢さんが9人目の副団長になるかと思います。第1分団の副分団長と兼任されるのでしょうか。

【消防防災課係長】

西沢さんは今回、副分団長を辞められて副団長に上がる立場です。ですので、専任の副団長となります。

【記者】

西沢さんのように、他にも分団の副分団長が女性という方はいらっしゃいますか。

【消防防災課係長】

現在の女性団員を階級別で申しあげますと、副分団長は先ほどの西沢さん1人になります。その下の階級になりますと部長が2名、さらにその下の班長の階級には8名の女性団員がいらっしゃいます。

【記者】

西沢さんの就任は、市から依頼されたのでしょうか。

【市長】

消防団の皆さんに、副団長に女性を検討したらどうかという話を我々として持っていきました。どなたを選ぶか、そして女性の副団長を9人目として選ぶかを決めていただいた主体は、松本市消防団になります。

【記者】

消防団の組織内で選出された方ということですね。支援隊の任務についてお尋ねします。従来の活動に加えて新しく4つ入っていますが、業務が増えて負担が増すのではないでしょうか。先ほども質問しましたが、負担が増すことによって、かえって入りづらくなるのではないかと懸念を感じました。業務量が適正かどうか、また敷居を高くしてしまったのではないかといった点についてはどうお考えですか。

【市長】

ご指摘のように全体としてやるべき、またやっていきたい活動が増えていくことは間違いないですが、ノルマがある活動ではありません。松本市消防団として、今まで十分にできていなかった新しい取り組みをこれから進めていこうということですので、ノルマといいますか、必ずやらなければいけない、成果をいつまでに出さなければいけないということではありません。こうしたことにも松本市消防団が積極的にやっていくといった内容であります。こうしたことであればやってみたいという人たちを招き入れることが狙いですので、今回、松本市消防団がスタートすることを我々としてもしっかりと情報提供していきます。例えばですが、これから1年後に支援隊を担う消防団員がどれくらい集まったか、またこうした活動がどれくらい積み重ねられたかということが、今おっしゃるような敷居が高くなったかどうかの1つ指標になると思っています。我々としてはノルマとかではありませんので、こんな活動もしてもらえますよ、こんな活動だったらやりたいですという人たちに、声がけをしていくスタンスであります。

【記者】

女性部を発展的に解消することについて、現在の女性部の皆さんの意見を聞いた上での判断でしょうか。

【消防防災課係長】

現在の女性部に所属しています団員からも意見をいただきました。今まで女性部が主体として活動されていた部分、また性別や年齢にとらわれない形で団員を増やすことに対し建設的なご意見をいただきました。かえって私たちの仕事がなくなってしまうといった否定的なご意見は伺っていません。

【記者】

女性部の同意の上ということですね。

【市長】

そういうことです。

【記者】

カスハラ対策についてお伺いします。本日の新聞などにも掲載がありましたが、職員に対するカスハラのアンケート結果がまとまったということでした。職員の半数が、2年の間で1回以上のカスハラを経験していると回答があったと聞いております。この結果の受け止めと、来年度にカスハラ防止条例のお話がこれまでもありましたが、改めて必要性と状況改善への思いをお聞かせください。

【市長】

職員の半数程度の人たちが、カスタマーハラスメントと受け止めるような状況があったということ、またそれが繰り返し同じ人物から受けているといったこともアンケートを通じて改めて明らかになりました。そうした実態があるということで、我々としては来年度の条例制定、あるいは支援室の設置、さらに録音機能の電話の設置といった対策をとることとしております。職員が安心して働いて、心身ともに健康な状態で市民の皆さんと相対することが、市民サービスの充実、向上につながるものだと思っておりますので、アンケートを通じて明らかになった状態をできるだけ早く解消していくように、来年度予定している取り組みを速やかに進めていきたいと思っております。一方で、これまでも議会や記者会見でご指摘をいただいておりますが、市民の皆さんが松本市役所に寄せる正当なクレームやご意見、ご要望を遠ざけることにならないように、今後の取り組みを進める上では十分留意をしていかなければならないと思っております。

【秘書広報室】

以上を持ちまして、市長定例記者会見を終了します。

※この内容については、重複した言葉遣いや、明らかな言い直しがあったものなどを整理した上で作成しています。