本文

市長記者会見 令和7年(2025)2月5日

記者会見の内容

令和6年2月5日 市長定例記者会見

【資料1 2024年長野県の人口動態 社会増3年連続2,661人】

【市長】

私からは、先週、長野県が公表しました2024年の人口統計に基づいて、松本市の詳しい人口データについて報告いたします。長野県の2025年1月1日現在の最新の人口は198万5千人余りとなっており、前年より1万5千人余り減っているわけですが、社会増減で見ますと3年連続で社会増2661人という数字でありました。その中で、外国人はプラス3681人、日本人はマイナス1020人となっていまして、こちらが長野県の社会増減の状況であります。

【資料2 2024年松本市の社会増減 日本人211人減少/外国人321人増加】

【市長】

松本市の社会増減につきましては、以前2024年は110人だったと報告しましたが、今回、長野県が公表したデータから日本人と外国人それぞれの増減が分かりました。松本市につきましては、外国人はプラス321人、日本人はマイナス211人で、合計が110人プラスでした。

資料2のグラフは、過去10年のそれぞれの年の増減を、日本人を緑色、外国人をオレンジ色でお示したもので、黒色の基準線よりも上に行っていれば、合計でプラスということであります。今回は、日本人が社会増から社会減に転じて、一方で外国人は過去にさかのぼって最も多い社会増となっております。こちらが2024年の松本市の人口動態でした。

【資料3 2024年19市の社会増減 中信3市は増加/東信の増加が顕著】

【市長】

次に、長野県内19市について見ますと、今回公表されたデータで最も社会増が多かったのは佐久市でありまして、500人を超えています。それに次ぐのが安曇野市で、松本市は7番目で110人となりました。資料3の緑色でお示ししている市は、東信地方の佐久市、上田市、千曲市、小諸市の4市でありまして、やはり北陸新幹線で東京都からの移動時間と距離が長野県内で最も近いことが、社会増の傾向に出ていることが見られます。また、松本市、安曇野市、塩尻市の中信3市についても、増加しております。

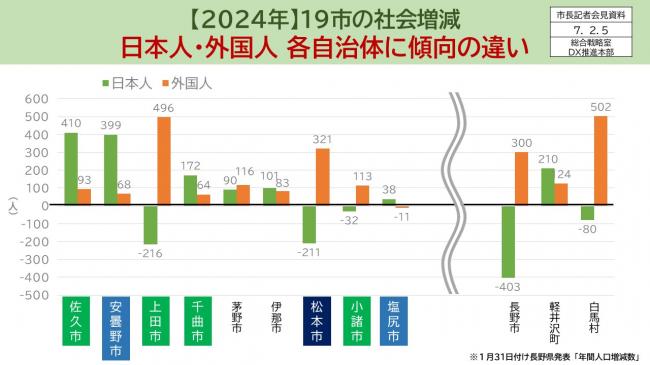

【資料4 2024年19市の社会増減 日本人・外国人 各自治体に傾向の違い】

【市長】

長野県内19市の社会増減を、日本人と外国人それぞれで見てみますと、各自治体の傾向にかなり違いがあることが分かります。最も社会増の多かった佐久市と、それに次ぐ安曇野市は、日本人の社会増が大部分を占めている状況であります。一方で、白馬村は典型的ではありますが、外国人の増加が500人を超えている状況であります。また、松本市、長野市、上田市の都市部の自治体は、外国人が社会増となっていることが資料からお分かりになると思います。2024年の松本市の日本人と外国人の社会増減の傾向、どの都道府県、県内市町村から出入りしているのかにつきましては、夏頃にならないと統計が出ないのですが、昨年について見るとこのような傾向があります。

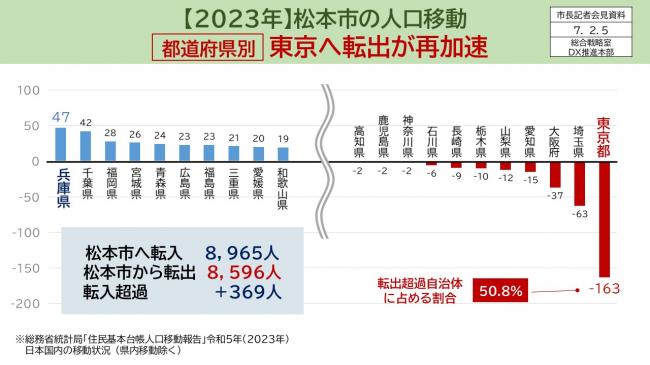

【資料5 2023年松本市の人口移動 都道府県別 東京へ転出が再加速】

【市長】

2023年は、トータルで500人余りの社会増がありました。都道府県別で見ますと、松本市に転入された方が多かったのは、都道府県順に兵庫県、千葉県、福岡県となっています。一方で、転出した方が多い都道府県は、やはり東京都が圧倒的でありまして、転出していった都道府県に占める東京都の割合は5割を超えるという状況です。それに次ぐのが、埼玉県、大阪府となっております。

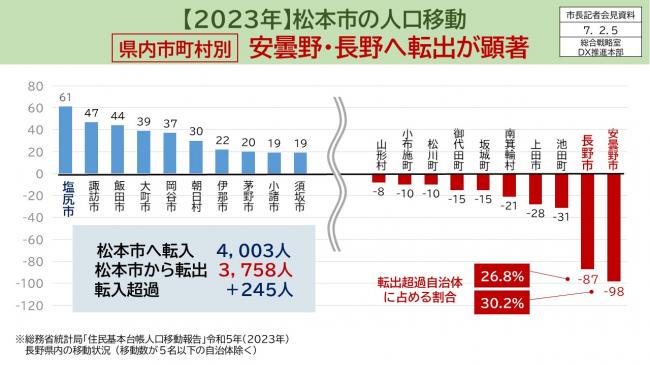

【資料6 2023年松本市の人口移動 県内市町村別 安曇野・長野へ転出が顕著】

【市長】

次に、松本市から社会減になるような形で転出が多い県内の自治体を、資料6の右側の赤色へ、転入が多い自治体を左側の青色へお示ししておりますが、塩尻市との関係で言いますと、松本市に転入する方が一番多いのが塩尻市となっております。逆に、松本市から転出する方が多い自治体は安曇野市ということが、2023年のデータからは出ておりまして、少しさかのぼっても、安曇野市への転出超過というのは一つの傾向として見て取れるところです。

人口統計を改めて見た上で、今年私たちが目標としなければならないのは「女性と若者に選ばれるまち」、「女性と若者が挑戦できるまち」でありまして、2年続けて1500人を割り込んでいる出生数の回復につながるように、結婚や子育てを希望する人たちが前向きなチャレンジをすることができて、安心して家庭生活を送れるためのさまざまな政策を展開していく必要があると思っております。また、松本市から出ていく方も当然いらっしゃいますが、日本人、外国人を問わず大勢の皆さんが、松本市に暮らそうと思って来ていただけるようにしていきたいと考えておりまして、今回改めて人口動態のデータを紹介しながらお伝えさせていただきます。

私からは以上であります。

【記者】

副市長の人事についてお尋ねいたします。副市長に伊佐治教育長を起用する方針を固めた意図についてお聞かせください。

【市長】

新聞辞令はありましたが、松本市として具体的な人選を決めたということは発表しておりませんので、まずそのことを申し添えたいと思います。

その上で、2月の市議会に当初予算案をはじめとしてさまざまな議案を提出しますが、提出予定議案を今週の月曜日に議長に対してお伝えしました。その提出予定議案の中には、副市長の選任と教育長の任命の議案も入っております。おそらく、そこから新聞辞令が出たのだろうと推測いたしますが、私たちとしましては、通常の慣例で追加提出をする人事案件を、3月5日、一般質問3日目の議会運営委員会に提出することになっておりまして、そのときに議会の皆さんにお伝えをして、そしてそれが市民の皆さんにもお伝えする手続きと考えております。

【記者】

人事案件については、議会の説明後に記者会見の場でも詳細を語っていただくということでよろしいでしょうか。

【市長】

3月5日に提出すれば、そのことは皆さんにもお知らせすることになります。その上で、通常であれば閉会日に議決が行われますので、2月議会の閉会日は3月17日ですが、そこで議会の承認を得られれば、私たちが目指している人事案件が正式に決まりますので、そうした日程のもとでしっかりと情報提供をしていきたいと思っております。

【記者】

新聞報道も出ており、関心がかなり高まっている中、宮之本副市長の後任という形で取材させていただいたのですが、なぜ宮之本副市長の後任に当たるのかはこの場で語っていただくことはできますでしょうか。

【市長】

繰り返しになりますが、現段階で新聞辞令以外にそうした情報は出ていないと認識しておりますので、そうした仮定の質問にはお答えできません。

【記者】

人口動態の説明で、2年続けて出生数が1500人を割り込んでいる中、市長が常々おっしゃっている「女性と若者に選ばれるまち」になるような政策を強化していかなければならないというお話がありましたが、松本市役所は女性管理職3割以上を目指していて、あと1歩だとお聞きしています。いろいろなあつれきがありながらも、市役所から民間にも同じ意識が広がっていくことで、松本市が女性に選ばれるまちにつながっていくと思うのですが、若い女性のお話を聞いていてもいろいろなジェンダーギャップが都会よりも地方の方が激しく、それが原因で地方になかなか帰って来られずに活躍の場が少ないという意見もありました。松本市が「女性と若者に選ばれるまち」になるような政策を、人口増という観点に限らず来年度以降も力を入れて進めていくということなのでしょうか。

【市長】

ご指摘のように、長野県全体、もっと言えば日本全体でも男女の固定的な役割分担が残っている地域になればなるほど、女性あるいは若い世代はそこで生きていくことを選択しにくいということが間違いなくあり、なかなか東京一極集中を変えられない原因の一つだと思っております。松本市におきましてもその問題を、社会的側面や人権的側面からはもちろんですが、経済的、まちづくりといった観点を包含する問題として、ジェンダー平等あるいは女性と若者が挑戦できるまちづくりをするためにさまざまな政策を動員して、一歩一歩進んでいかなければならないと思っております。その中で、隗より始めよということで、市役所の職員の登用のあり方や、働き方が男女差によって大きなチャンスの差が出ないようにすることを、一番にやらなければならないこととしてこれまで取り組んできました。その一つの目安としてきた女性管理職課長以上の比率30%というものを、この3月の人事異動では実現しますし、ずっと言い続けてきた女性副市長の登用もその一環と位置付けております。まずは、男性の育児休暇の取得日数を大幅に増やすことや、そういうことをやってもしっかりと組織が回る態勢づくりを、松本市としてこれからさらに進めてまいります。その上で、2025年は我々がある意味垂範しながら、松本市内の民間の企業や事業所の皆さんにも同様の認識を持っていただき、自社の求人であったり、社員の定着であったり、長い目で見た業績の向上にもつながるという認識の共有をして、それを後押しするような制度、政策に取り組んでいく年にしなければならないと思っております。

【記者】

新年度予算にも、新しい政策に関連した予算が盛られるということでしょうか。

【市長】

間接的にはそうしたものはあると思います。ただ、まだ十分でないという認識が私の中ではありますので、予算が当然必要なものもあれば、予算というよりは民間事業所への働きかけや周知などを、総合的に展開していく2025年にしたいと思っております。

【記者】

先ほど、市長は3割の女性管理職の方達をはじめとして、ジェンダー政策を進める観点から女性副市長を登用するというお話しをされていましたが、今後、新しく就任される女性副市長についても、市役所の中でのジェンダー政策という分野をけん引する役割は大きいということなのでしょうか。

【市長】

私が女性副市長を起用するということを公約に掲げて、ずっと申し上げてきた背景はおっしゃるとおりです。その上で、実際に具体的な人事は先ほどから繰り返しになりますが、3月5日に人事案件を提出させていただいて以降ということで、ご理解いただければと思います。そして、私はジェンダーの問題は、本当は男性の問題にしなければならないと思っておりまして、女性がけん引役になる部分もありますが、男性が変わらなければこの問題は変わらないと思っておりますので、いずれ私が起用する女性副市長が、必ずしもそのことを全て担うような組織であってはだめだと思います。

【記者】

男性が担う部分もあるし、女性副市長が担う部分もあるということでしょうか。

【市長】

一般論としてはそうです。

【記者】

人口動態の関係でお伺いします。松本市の社会増減は外国人が321人増加となっていますが、外国人が増加した要因をどのようにお考えですか?

【市長】

こちらにつきましては、傾向として見ていただければ、日本人も一昨年は583人と非常に多くなっており、おそらく2020年からのコロナ禍で東京都への人口の流出に歯止めがかかったことが、日本人の増加に反映されていると思います。我々としては、増加している状態を続けていきたいと思っているのですが、今年はブレーキがかかり数字上は減少しており、現在、トータルとして東京一極集中再加速というような状況が起きております。

一方で、今度の石破政権は「令和の列島改造」というキャッチフレーズを掲げており、30年続いた小泉政権以降の中央集権、東京一極集中的な政治とは色合いが少し違うとも感じています。まずはその国策の部分で、政治の潮流に変化が出るか出ないか、我々は何とかしてそれを引き出したいと思っておりますが、そのことを前提として着目しなければならないと思います。その上で、外国人の皆さんの社会増の傾向ですが、これは理由が一つではないと思っております。今皆さんも感じていると思いますが、松本市のまちなかに外国人の皆さんの姿がとても目立つようになりました。一時的な旅行、観光で来た方がほとんどではありますが、そこで経験した松本市の風情や環境をプラスに思っていただき、またリピートして松本市に来ていただいている外国人の皆さんもいると思います。そうした皆さんの評判が、インターネットやSNSを通じて広く世界で共有されてくると、今度は我々の側として言葉の問題や、慣習の問題に意を払いながら、外国の皆さんにも寛容なまちになってくるとこの数はさらに増えていくと考えておりまして、そうした傾向の一端が今回のデータに現れているのではないかと思っております。

また、私が懇談会で地域の町会長の皆さんと懇談する際に、最近、外国人の住民の方が増えているという話をいくつかの町会からいただきます。高齢化が進んでいる町会では担い手がいないため、そのような方々にとっては外国人の皆さんに自分の町に住んでいただくということはポジティブなことですので、前向きな受け止めをしている方も少しずつ増えているとういう実感を持っております。一方で、ゴミ収集のルールを守ってもらえない、そもそもルールが伝わっていないといったご指摘と、松本市として周知やPRをしっかりしてほしいという要望も受けました。行政として外国から来た皆さんのことを、このまちの仲間だと受け入れていただけるように、ゴミの問題やさまざまな問題で、ルールやマナー、慣習をしっかりと伝えていき、お互いにとって住みやすい状況にしていくことで、それがさらに外国人の社会増という状況になると考えております。また、それが若い世代の人たちがなかなか松本市の地に定着しないということに対しても、プラスの影響を生み出せるものではないかと思っております。

【記者】

先ほど、市長は2月定例会に教育長の人事案を提出するとおっしゃいましたが、そうなりますと現教育長が変わるという認識だと思います。この4月から組織改編で文化行政が市長部局になり、学校教育や社会教育に協議会が集約されることになるとのことですが、その中で教育長という職にどんな人材を求めるのか、また、どのような視点で任命するのか教えてください。

【市長】

総合計画には大きな10年の目標があるわけですが、その中でも2025年は喫緊の課題が3つあると思っております。1つ目が中心市街地の再設計と再活性、2つ目が住民自治のゴミ、防災と並んで大きな柱になってきた地域交通移動支援の問題、そして3つ目が今回の人口動態にも強く影響している、こども・教育政策の充実であり、この3つはこれから総合計画が折り返しに入っていこうとする中で、最優先に取り組む課題だと思っております。

この3つのうちの1つこども・教育政策につきましては、私が就任をしてから教育大綱を策定し、「子どもが主人公」をテーマに進めてまいりました。「子どもが主人公」というのは当たり前だと受け止められるかもしれませんが、教育というものは総合的に生涯をかけて人は学び、また、その教育を受けていくという観点もあります。従来そうであったように、教育委員会の所管に文化財保護などを含めて広く教育と捉えていたところもありましたので、私としては子どもが少なくなっている中で、文字どおり「子どもが主人公」となるような教育行政により焦点を当てて取り組んできたというのがこれまでの展開でした。そこに基づいて、リーディングスクール事業による新たな探究の学びへの取り組みの展開や、さまざまな障がいを抱えている子どもや、なかなか学校に通えないという子どもたちのためのインクルーシブセンターの設置、また、不登校の子どもたちに対しての居場所づくりといった取り組みを続けてきて、一定の評価をいただける状況になったと思います。その上で、これからその下の緒に就いた取り組みを全面的に展開していくことが、これからの子ども・教育政策だと思っておりますので、市長部局、そして教育委員会の両方が一体となって、松本市の子ども・教育政策を展開していき、そうした観点から教育長の任命ということも考えていきたいと思っております。

【記者】

人口動態の関係で伺います。資料2の松本市の社会増減の今までのデータを見ますと、ここ数年で日本人がプラスに転じていますが、2024年はマイナスに転じているということで、この辺の分析や見立てはありますでしょうか。変化の中の範疇と捉えているのでしょうか。何かありましたら教えてください。

【市長】

詳細な分析はできておりませんが、先ほどご紹介させていただいたように、去年の傾向を見ても東京都への転出増が半分を占める状況で、今、日本全体として東京一極集中が再加速している状況を踏まえますと、東京都と松本市の出入りの関係が出ていく側によりシフトした1年だったと受け止めております。合わせて、先ほど安曇野市が佐久市と並んで極めて転入が多いと数字をお示ししましたが、松本市から安曇野市への人口の流れは、ここ数年ベースとしてございます。

私たちの目指さなければならない松本市の位置づけや役割ということでいけば、東京都をはじめとした大都市圏から松本市へ、大都市圏からの吸引力を発揮しなければならないまちが松本市だと考えておりまして、その吸引力が強ければ強いほど、そこからさらに松本市や安曇野市、周辺の市町村に波及していくと思っております。しかし、東京都から松本市へ転出するという選択に、我々が答えるためにやらなければならないことは山積しておりますので、2020年からの現在までの数字を受け止めて取り組んでいきたいと考えております。

【記者】

宿泊税の関係でお尋ねします。報道ベースの話になりますが、県の方で2026年度の導入を目指している宿泊税について、今年は税額、1泊300円という設定でしたが、導入後3年に限り200円にするという方針が分かりました。この点について独自課税を目指している松本市の受け止めと、有識者会議などで検討されている今後の進め方についてお伺いします。

【市長】

長野県が導入を検討していた宿泊税につきましては、令和8年から一律定額制300円ということで、これまで議論が進んできました。そして、独自課税を目指す松本市、軽井沢町、白馬村といったいくつかの市町村とは、事前にいろいろな協議を事務レベルでやりながら共同歩調を取って進めてきました。この当初3年間は税額を300円から200円に引き下げるという話で、独自課税の協議を進めている中での前提が大きく変わったと認識しております。2.5億円からから3億円程度の税収税額を見込んでいたものが、当初3年間はこの案でいきますと3分の2になるということでありますので、そうなりますと当初我々が考えていたことにどのような影響があるのか、そして、この一律定額制という方法以外の選択肢があるのかどうかにも目を向けた上で、最終的に松本市としての方針を決めなければいけないと思っております。

現在、有識者や宿泊事業者の皆さんに、検討委員会でこの問題について議論をしていただいておりますが、松本市は事務局を担っている立場から宿泊事業者の皆さんをはじめとした関係者に改めて意向を確認し、今月中に検討委員会を開催して、3月中に私に提言をいただくことになっておりますので、検討委員会としての結論と方針を出していただきたいと思っております。

【記者】

松本駅前のムクドリの被害についてお尋ねします。先日、ムクドリの被害の取材をさせていただき、1月31日付の市民タイムスで報道をいたしました。記事になったところ多くの市民から担当者に、なんとか対策できないかと問い合わせがあったということで、多くの市民の方がかなり困っている状況だと分かりました。市も全く対策していないわけではなく、ずっと対策をされてきている中で、イタチごっこの状態が続いているということで、今後、市としてどのようにこの対策に向き合っていくのかお聞かせください。

【市長】

まず、こちらの問題は、私の就任直後から非常に重要な問題だという認識を持って、試行錯誤を繰り返してまいりました。他の都市でどのような対策をとっているかを担当課に研究してもらい、断続的でありますがさまざまな対策をとってきましたが、根源的な解決策にならないという状態が続いてきております。現状、他の都市を見ても、同様の問題を抜本的に解決できていないと思っております。

先ほど、中心市街地の再活性が2025年の喫緊の課題だと申し上げました。このムクドリ被害の問題は大きな意味で、市民の皆さんや中心市街地再設計検討会議の委員の皆さんのからも話が出てきております。緑豊かなまちというのが松本市の目指すところでありますが、緑を増やすことが、ムクドリを追い払う方向とは逆のベクトルになるという側面もありますので、スパッとした解決策がなくて申し訳ないのですが、緑の豊かさとムクドリ被害の低減をどう両立させていくかを、担当課やさまざまな人間が関わりながら、粘り強く、一歩一歩進めていきたいと思っております。

【記者】

この件は、中心市街地でいろいろ問題がある中、かなり難しい問題だと認識しています。特にウォーカブルで、歩いて楽しめるまちということを考えますと、かなりの量の糞の上を歩くことになり、大変なことになるのではないでしょうか。実際に調べてみますと、松本市で1月9日にハタチの記念式典で振袖を着た方たちが歩く前に、掃除をしようということで、清掃をされたとのことでした。予算の問題もあると思うのですが、今後、市として定期的に道を清掃する考えはあるのでしょうか。

【市長】

ムクドリ対策というわけではありませんが、現在、有志のボランティアの方々が、朝に松本駅前やいろいろな場所を定期的に掃除していただいておりますが、これを皆さんの税金を使って人を雇って掃除をするというのは限界があると思います。この問題は、今の質問で提案されたようなことを一つの解決策のベースとしていくのであれば、そもそもまちなかにはあまり人が住んでいませんので、市民の皆さんだけでなく、その場所に住んでない方も含めた組織、ボランティアとして何らかの労務を提供するような形を作らなければならないのかもしれません。現在、似たような観点から、源智の井戸の清掃管理の問題として、今まで慣習的にやってきた町会のメンバーで清掃をすることが限界だというご指摘を地域の皆さんからいただいいておりまして、それをどのように担っていくのかを地域づくりセンターと地域づくり課が一緒に検討しています。そういう意味でいきますと、このムクドリ問題も住民参加の枠組みをつくり、事後的にこまめに掃除をするなどの対処法でいくしかないとすれば、そうした住民参加の枠組みづくりを行政が音頭をとってやっていくことが必要になる時期も来るかもしれません。

【記者】

明日、2月6日で小澤征爾さんがお亡くなりになり1年ということで、小澤さんとOMF関連の質問をさせていただきます。まず、お亡くなりになって1年ということでその思いと、松本市にとって小澤さんはどのような存在だったか教えてください。

【市長】

1年前に小澤征爾さんがお亡くなりになったという一報を受けまして、松本市民とOMFに関わる大勢の方々が小澤さんへの感謝と敬意を持って、夏のOMFフェスティバルや感謝の集いなどで、その気持ちをまちなかに表した年だったと思います。その甲斐もあって、小澤さんが亡くなられて初めての2024 OMFは、小澤さんが生前に指名された首席客演指揮者の沖澤のどかさんの指揮でSKOメンバーに演奏していただき、極めて大きな評価をいただけたと実行委員長としても感じているところです。小澤さんのスピリッツを次の世代に引き継いでいき、未来永劫このフェスティバルが、松本市に続いていくことを皆で確認した1年だったと思っております。

この2025年は、それを受けたリスタートの年と考えておりして、今のところ皆さんに公表しているのは、沖澤のどかさんが指揮を執る、オペラ『真夏の夜の夢』をメインの演目として行うということだけですが、2024年をさらに上回るフェスティバルにすることが、小澤さんが30年余りにわたって松本の地で築いていただいた音楽文化に対して私たちが取るべき行動だと思っております。

【記者】

世界水準の音楽祭を維持していくための課題と、その課題を乗り越えるために必要なことについて教えてください。

【市長】

やはり、小澤征爾さんという世界でも極めて著名で唯一無二の指揮者のもとでの、フェスティバルだったことは間違いないと思っております。その存在がいなくなったことは事実でありますので、それを補っていく道は何なのかということが課題だと思っております。

また、小澤さんが元々この松本の地でOMFを始めた根本は、世界で活躍している演奏家を一堂に信州松本市に集めて、世界でも類例のないオーケストラの演奏を堪能するということでありましたので、まずはSKOメンバーの演奏がどれだけ素晴らしいのかということを知っていただくことが一番の課題であると考えております。そのことをしっかりと国内外に広く発信して受け入れていただければ、OMFはこれからも小澤さんのスピリッツを引き継いでいけるものだと思っておりますので、新進気鋭の指揮者である沖澤のどかさんの下で、SKOの実力をさまざまな手段を通じて、世の中の人たちに伝えていくことができれば、これから先の未来もOMFをしっかりと続けていくことができると考えております。

【記者】

子どもたちの合唱の練習も始まっていますが、プログラムの公表時期はいつごろになりますでしょうか。

【市長】

今月の下旬には、おおむねの2025OMFのプログラムを皆さんにお知らせできると思っております。

【秘書広報室】

以上をもちまして、市長定例記者会見を終了します。

※この内容については、重複した言葉遣いや、明らかな言い直しがあったものなどを整理した上で作成しています。