本文

市長記者会見 令和6年(2024)12月24日

記者会見の内容

令和6年12月24日 市長定例記者会見

【資料1 生成AIを活用して業務の効率化・高度化を 利用ガイドライン見直し(1)】

【市長】

私からは1件ご報告します。松本市役所の職員向けの生成AIに関する利用ガイドラインの見直しについてです。

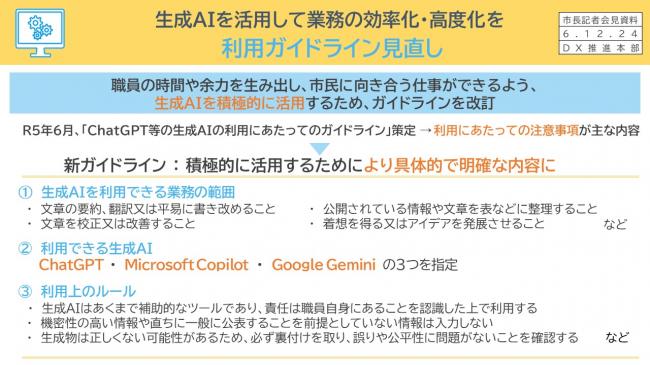

生成AIの利用につきましては、職員の時間や労力を生み出して、市民に直接向き合う仕事により注力できるように生成AIを積極的に活用していくというのが、今の松本市役所の基本方針です。この生成AIを巡りましては、昨年の6月に、主に注意事項についてまとめたガイドラインがありました。今回、これを積極的に利用していくために、より内容を具体的で明確にしたものを、8項目にわたって取りまとめました。

まず、文章の要約、翻訳、平易に書き改めることや文章を校正または改善すること、公開されている情報や文章を表などに整理することなど、生成AIを利用できる業務の範囲を明確に示すこととしました。そして、利用できる生成AIとして、これまでは特に指定していませんでしたが、ChatGPT、MicrosoftのCopilot、GoogleのGeminiの3つを指定しました。また、生成AIはあくまで補助的なツールであって、責任は職員自身にあることを認識した上で利用する、機密性の高い情報や直ちに一般に公表することを前提としていない情報は入力しない、必ず裏付けを取って誤りや公平性に問題がないことを確認するといった利用上のルールを明記しています。

【資料2 生成AIを活用して業務の効率化・高度化を 利用ガイドライン見直し(2)】

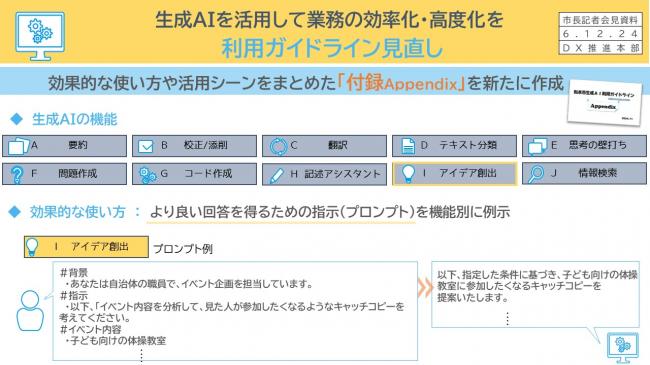

そして、このガイドラインの「付録Appendix」というものを新たに作成しました。これは効果的な使い方や活用シーンを詳細に分かりやすくまとめたものです。生成AIの機能として、こちら(資料2)の10に整理をしました。「要約」「校正/添削」「テキスト分類」といったものに整理をしまして、それぞれについてこの効果的な使い方、より良い回答を得るために利用者が生成AIに対してどのような指示をすることが適切かといったことを例示しています。一例として、「アイデア創出」という観点からの指示をする場合、職員がイベント企画を担当していて、見た人が参加したくなるようなキャッチコピーを生成AIに考えてもらう。その内容は、子ども向けの体操教室と、このような形でプロンプトを入力すると、生成AIの回答が、より私たちが望む回答に近づいていくということを、具体的に示しました。

本来、松本市役所の職員の日常的な業務を効率化・合理化して、市民サービスに直接職員自身が向き合う仕事により注力をしていくために、この生成AIについては積極的な活用を図っていこうというものでして、職員の、今回のこの利用ガイドライン、さらには、付録Appendixの積極的な活用に努めてまいりたいと考えています。

私からは以上です。

【記者】

利用ガイドライン見直しのきっかけとなった出来事や目的があれば教えてください。

【市長】

特にきっかけということではありませんが、1年半前に作成したものが、先ほど申しあげましたように注意事項を列挙して、どちらかといえば「利用はするが慎重に利用するように」ということでスタートしました。社会全体としてこの生成AIの利点と注意点も整理がされ浸透してきている中で、より業務の合理化・効率化に生成AIを積極的に利用しようという状況に至りました。

【記者】

具体的にどのような場面で使われているのでしょうか。

【市長】

今、こちら(資料1)に生成AIを利用できる業務の範囲を列挙していますが、これはすでに利用されていて、まだ利用していない人たちについては、もっとこれを積極的に使っていこうということです。例えば、文章の要約は生成AIが最も得意とする分野だと思いますが、非常に長い文章を何文字以内にまとめるというベースを生成AIに作成をさせるということは、すでに職員や担当課によっては利用しています。また、それぞれの部署で作るあいさつ文も、どのような内容を入れ込みたいのかをいくつか整理をして、それを元にあいさつ文のひな型を作ってもらうということも、すでにそれぞれ活用しているところはあります。

【記者】

市の若手職員で生成AI研究部というのを夏ぐらいに立ち上げたと思いますが、今回、利用ガイドラインを作るに当たって、研究部と関わったのでしょうか。

【DX推進本部次長】

今回、研究部は関わっておりません。

【記者】

臥雲市長は、実際に生成AIを使われたことはありますか。

【市長】

ChatGPTは、Googleなどの検索エンジンよりも、もう少し求めることを特定したりするというケースで日常的に使っています。

【記者】

実際に使ってみて、その効果を感じた場面だとか、期待できることを教えてください。

【市長】

数多くあります。日進月歩を遂げているこのビッグデータを活用しての要約や情報整理の機能は、非常に高いものであると思っています。今日(12月24日)も庁議でこの話題が出たときに、今までのGoogleなどの検索エンジンとChatGPTをはじめとした生成AIはどう違うかという話になりました。私なりの理解としては、かつては非常に分厚い辞書を持ち歩き、広辞苑をはじめとした百科事典が家にあった時代もありましたが、インターネットとスマホによってそうしたものが常に手元にあって、極めて簡単にその言葉の意味や情報の入手をできるようになったということで、検索エンジンは、いわば辞書機能がスマホの中に入ったと認識をしていました。今回、それよりももう一歩進んで、生成AIは、いわば秘書としての役割が非常に近いのではないかと思います。「こういう文章を作ってくれないか」「この文章を簡単な表にまとめてくれ」ということを、例えば自分も秘書広報室の職員に委ねていることが日常的にありますが、そうしたことを、少なくともベースとなるものを、極めて迅速に、かなりクオリティの高いものとして提供されるという機能を持っていると。あとは、先ほども利用上のルールで申しあげましたが、ツールとしてあくまで補助的だと。最終責任者はその職員自身にあるので、委ねるだけでとどまってはだめだと。例えば、私と秘書広報室の職員との関係とも重なる部分だと思いますが、一定のこの情報の下でひな型を作ってくれと、その上で、自分の伝えたい本当のメッセージを込めるためにはどういう文章でスピーチするとか、ということになってきます。正確性の面でも、そうした作業が必ず必要だと思っています。

【記者】

今年の市長記者会見は最後となりまして、市長ご自身今年1年を振り返っていただいて、ご自身の市長選もありましたし、その後中心市街地の大型商業施設の相次ぐ撤退方針の表明だったり、OMF総監督の小澤征爾さんのご逝去だったり、いろいろあったと思いますが、どのように総括されておられるか伺います。

【市長】

松本市は、現在3月に市長選挙があります。そうしますと、その選挙が終わるまではなかなか本格的な予算を成立させて新規事業などを積極的に展開するということに少し時間的制約が生まれるのが、この4年に1回の改選期です。もちろん、市長の交代もそこで可能性としてはありますので、私自身も、12カ月のうちの3、4カ月は、去年の政策遂行のスピードとか量に比べると、少し抑制的にならざるを得なかったと思っています。その上で、2024年を私なりに大きく捉えますと、コロナから完全な脱却をして、30年近く続いた物価も上がらなければ賃金も上がらない、世界の中で極めてまれな状況が続いた日本の経済が、物価の上昇、賃金の上昇を経済の政策目標にしながら進んでいく状態になった。これが、私は2024年の日本の一番大きな変化と言いますか、土台になる部分だと思っていました。そうした中で、この中心市街地の問題が大型店の閉店によってクローズアップされ、選挙によって私たちが半余り続けてきた構想については白紙に戻るということからのリスタートでしたので、結果的には、この緩やかなインフレの下で、どのような豊かさをこのまちで作っていくかという取り組みに、もう一度真正面から取り組むことになったと、前向きに受け止めています。現在、この2つの大型商業施設の閉店を踏まえたその先の中心市街地、もっと言えば松本市全体のにぎわいや活力をどう作っていくかという検討を、幅広い立場の皆さんと進めているところでして、2024年はまだその結論まではいっていませんが、着実にそのプロセスは進められたのではないかと思っています。そして、再選に当たって共感と納得の上に松本のシンカを進めていきたいと申しあげましたが、この共感と納得ということは、もちろん市民の皆さんとの共感と納得ですが、その代表である議会との共感と納得にも、この1年、共にその意識を持って取り組んできたと思いますし、議会の多数の皆さんとは、そうした認識を共有して進んでこられた9カ月余りではなかったかと思っています。

【記者】

今おっしゃったような今年1年の総括を踏まえた上で、臥雲市長の今年の漢字一文字があれば教えていただきたいです。

【市長】

申し訳ありませんが、ありません。一文字で答えた人に対して、そんな一文字で表現できるのかという批判が出たなと思いまして、それもあって自分もいいかなと思って、今日は何も考えずに来ました。そういう意味で言うと、今年の漢字ということにならないかもしれませんが、先日、松本広域連合の消防局の職員との懇親会があって、そこで色紙を渡されまして、一文字書いてくださいということは言われました。今年1年の一文字と、来年に向けた一文字を二つ書いてくれと色紙を渡されました。そこで書いた今年の一文字は危機・危険の「危」を書きました。2024年元日に能登半島地震があり、当然災害はいつ起きてもおかしくないと認識していたつもりですし、それは市民の皆さんも同様だったと思いますが、それにしてもあの元日にあのような大地震が起きたことの突発性を、非常に印象深く感じました。危機という意味で言えば、私の選挙も当初の展開と最終盤でのいわば変転によりまして、477票差ということで、得票率にすると0コンマいくつというような選挙になりました。そのことが民意だったのですが、私の立場からすると危機一発という意味で、その「危」が思い浮かんだもので、その漢字を書きました。そして、いずれにしてもいつ何時何が起きるか分からない、どういう展開になるか分からないというつもりで、市政運営に当たったり、防災や危機管理に当たったりすることを非常に感じました。ちなみに、来年に向けて書いた文字は、大谷翔平の「翔」を書いて消防局の皆さんには渡しました。

【記者】

その「翔」の字にはどんな思いが込められているのでしょうか。

【市長】

文字通り、1期4年、そして2期目も、スタートのタイミングは5月以降ということになりましたが、いろいろな形で政策を実行、花開かせるそうした下地が整ってきた、また先ほど申しあげた経済のファンダメンタルも、そうした方向に向かってきているという意味で、2025年は大きく松本市が飛躍をする、羽ばたいていくということを期待してのことですし、また、大谷翔平が来年は手術のリハビリからも復帰して、また二刀流で活躍するということで、おそらく今年以上の素晴らしい活躍をするのだろうなと。これも、日本の若者が本当の意味での世界のトップオブトップとして活躍するということは、私たちに希望や未来を前向きに感じさせてくれることですので、そんなことも意識をしました。

最後に、今年の記者会見はこれで終わりです。回数にしますと45回、定例の記者会見を行いまして、記者会見の時間を積算しますと24時間23分で、1回当たりの平均時間が33分ということで、30分程度は毎回皆さんと質疑応答を繰り返してまいりました。来年も、ぜひ真正面から質問をしっかりと受け止め、市民の皆さんに必要な情報を積極的に届けたいと思いますので、どうか引き続きよろしくお願いします。

【秘書広報室】

以上で市長定例会見を終わります。

※この内容については、重複した言葉遣いや、明らかな言い直しがあったものなどを整理した上で作成しています。