本文

市長記者会見 令和6年(2024)12月17日

記者会見の内容

令和6年12月17日 市長定例記者会見

【資料1 変わる松本市消防団 時代に即した活動で団員確保を】

【市長】

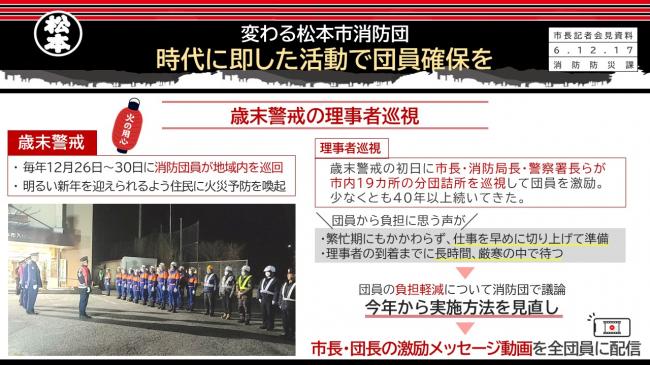

私からは1件報告いたします。年の瀬も迫ってまいりまして、12月26日から30日に松本市消防団の歳末警戒が行われます。歳末警戒初日の午後6時から8時ごろにかけて、市長・消防局長・警察署長らが三派に分かれ、市内19カ所の分団詰所を巡視して団員を激励する、理事者巡視という取り組みが長年にわたり行われてきました。この理事者巡視につきましては、年の瀬の繁忙期にもかかわらず、仕事の時間を早めに切り上げ準備をする、理事者が到着するまでの間に長時間寒い中で待つなどの負担があり、見直しを求める声が団員から上がっておりました。これを受けて、消防団の幹部の皆さんが議論をした結果、団員の負担軽減という観点から今年から見直すこととなりました。その代わりとして、私や消防団長の激励メッセージ動画を作成して、全ての団員に配信する形を取らせていただきます。

【資料2 変わる松本市消防団 時代に即した活動で団員確保を】

【市長】

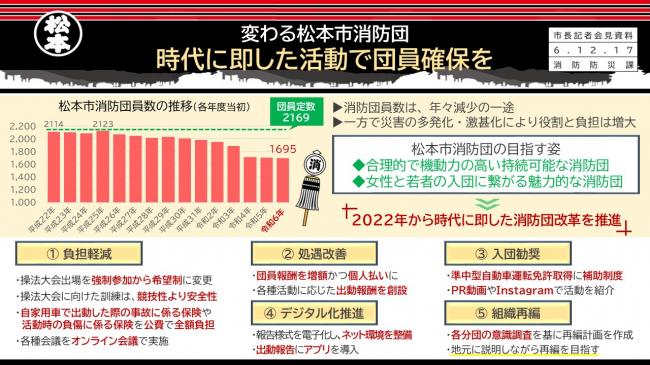

松本市消防団を巡っては、2022年から時代に即した改革を推進して、資料2にお示ししたような取り組みを積み重ねてまいりました。今回の理事者巡視の見直しもその一環でございます。松本市消防団の目指す姿は「合理的で機動力の高い持続可能な消防団」でありまして、そのためには女性と若者に消防団へ入団しようという気持ちになってもらえるような、取り組みに変えていかなければならないという認識に基づいたものであります。例えば、かつて松本市消防団はポンプ操法大会を一つの目標に、さまざまな活動をされていた時期がありますが、負担軽減としてポンプ操法大会への出場を強制参加から団員の希望制に変更して、競技性よりも安全性に軸足を置いて訓練を行うことといたしました。また、自家用車で出動した際の事故に係る保険や、活動時のけがに備えた保険を公費で全額負担することといたしました。次に処遇改善として団員報酬を増額し、それまで消防団に対して支払いが行われていた報酬を全て個人払いに変えて、それぞれの活動に応じた出動報酬を新たに設けました。また、デジタル化の推進として、出動報告などを手軽にできるようにアプリを導入し、入団勧奨として、準中型自動車運転免許を取得するための補助制度を設けるなどの改革を行ってまいりました。今年度、各分団の意識調査を行いましたので、分団の組織を再編する必要がある部分については、今後、再編を目指して取り組みを進めてまいりたいと思っております。

資料2にお示しした左側のグラフですが、こちらは消防隊員数の推移です。平成25年の2123人をピークにして減り続けている状況で、現在は1695人です。ちなみに団員定数を2169人として点線で示しておりますが、これにつきましては、昭和56年に地域の実情などを考慮して定めたと推測されまして、現時点ではこの数値が必要な団員数だとは認識しておりません。ただ、減少の一途をたどっており、消防団員数の減少には歯止めをかける必要があると思っておりますので、今回ご紹介したような時代に即した改革の取り組みを、引き続き松本市と消防団で協力して進めてまいりたいと考えております。

私からは以上であります。

【記者】

消防団の組織再編の件ですが、どのような背景でこのような議論が持ち上がったのでしょうか。

【市長】

松本市の場合は、町会などのさまざまな地域・組織に共通の課題となっておりますが、かつてはバランスの取れていた地域割が、人口の偏りが大きくなりそもそもの住民の数が少なくなったということと、昼間働いている人はいるけれど住んでいる人がいないことや、年齢構成上、現役世代や若者世代が少ないことによって、全体として減少の一途をたどっているわけであります。地域ごとに見ますとより減少の度合いが深刻であったり、比較的そうではなかったりとばらつきがありますので、必ずしもそれぞれの分団を統合することだけが選択肢ではないと思いますが、どのような形を取っていくことが必要か再編の議論を進めているところであります。

【記者】

各分団や町会などの住民から、再編の要望があったのでしょうか。

【市長】

住民というよりも、実際に消防団に携わっている幹部、あるいは団員の意見を踏まえて再編の議論を進めています。また我々としても、このままでは消防団活動がなかなか分団単位で成り立たないのではないかという問題意識を持っており、日常的に実際に出動する際には、複数の分団が現場に出動して消火作業に当たっていますので、分団単位の考え方を地元の意向も踏まえて、検討していく必要があるという認識です。

【記者】

消防団の活動をする中で、さまざまな改革を進めていく必要があるとは思うのですが、例えば会社員の方は決まった時間に働いている中で出動要請があったときに、仕事が抜けられないなどの問題もあると思います。そのような環境で消防団をやっている方に対して、会社・企業から優遇措置をするなどの働き掛けを市の方からするというような考えはありますでしょうか。

【市長】

まず前段として、今ご指摘のあったような状態がありますので、今までは基本的に地域単位の分団でしたが、企業単位の分団というのも消防団のあり方を考えていくときの一つの着眼点だと思っています。ちなみに松本市役所に消防団が組織されていますが、市役所の消防団は市役所の本庁者・東庁舎を中心に働いている職員が、日中の時間帯に街中周辺で火災があったときに出動する体制です。これが今申しあげたような地域単位ではない消防団のあり方の一つの例として考えており、その上で、消防団の活動を日中の時間帯に行ったときに、それをどのような形で支援していくか考える必要があると思います。

かつては自営業者や農業に携わっている方のように比較的働いている時間に融通が利く方々によって形作られた消防団が、時代が変わり雇用者が増えている中では日中の出動に柔軟に対応できないという側面もありますので、その点も踏まえて検討していきたいと思います。

【記者】

先ほどのお話で、消防団の幹部の方たちが議論して、40年以上続いてきた理事者巡視の実施方法を今年から見直すとご説明がありましたが、これは消防団の方から見直したいという要望があったということでしょうか。

【市長】

この問題だけではありませんが、団員から広く見直しや改善の意見の受け付けを、アンケートのような形で消防団と消防防災課が行ってきております。それが先ほどご紹介したような、さまざまな改革の取り組みにつながっているわけですが、その一連の経過の中で今ご指摘のあった話が出ていて、それに対してどのように対応するかを最終的に消防団の皆さんで決めていただき、それが私のところにも上がってきましたので、それでいいのではないでしょうかとなりました。

【記者】

消防団の内部で、総意として市の方に申し入れがあったということでしょうか。

【市長】

私としてはそのように認識しております。

【記者】

2022年から時代に即した消防団改革を推進しているということですが、消防団が自ら推進して事業に取り組んでいるのでしょうか。

【市長】

こちらにつきましては、団員報酬を増額して個人払いにするという部分には当然松本市が関わっています。財政的な部分ですので、要望を受けて決定するのは私たちでありました。一方で、ポンプ操法大会を強制参加から希望制に変更したことについては、消防団でできる取り組みでしたので松本市は特に関わっておりません。

トータルとして、松本消防団の団員数は減少の一途をたどっており、従来のままではこれに歯止めが利かないということを我々の問題意識として、以前の消防団長にも総論として伝えてあります。その上で、具体的にどういうことをするのかは、消防団の皆さんの中での議論と我々への要望という形でこのようなことをやってまいりました。

【記者】

先ほどおっしゃったように、消防団の中で団員にアンケートを取る活動を、2022年から続けているということでしょうか。

【市長】

そうです。アンケートの時期は改めて事務方に確認していただければと思いますが、消防防災課と消防団はいわば車の両輪で、常に消防防災課が消防団をサポートしながら活動していますので、お互いを両輪としながら話をして、具体的なことについては消防団から提起されてきたものということであります。

【記者】

消防団の件でお伺いします。松本市消防団は消火・防火・啓発などに尽力されていると認識しておりますが、資料2のグラフのとおり団員数が年々減少傾向にある中で、現時点で何か弊害や支障になっているなど、市長あるいは担当課の方で具体的に把握されていることがありましたら教えていただきたいです。

【市長】

現時点と言いますか、まず2022年より前という意味でいきますと、このような改革が行われていなかったということであります。例えば、処遇改善や入団勧奨の部分で、活動の大変さに比べて団員報酬が低かったということや、デジタル化の推進については、連絡手段が若い世代にとっては当たり前であるインターネットやスマホを通じてではなく、旧態依然となっていたことが加入へのブレーキになっていたと思います。

また、ポンプ操法大会への出場で言えば、消防団の幹部の皆さんの認識としては大会に出場するための訓練を積むことが、消防団の基礎的な活動の訓練と結びついているという意識から意味があるものだと考えておりまして、今もそのような部分もありますが、やはり強制参加になっていますと、そこまでやらなくても活動を担えると考える皆さんからすれば少なくともマイナスになってしまっておりました。団員報酬を個人払いにすることについても、これまでは消防団に団員の人数分を一括して公費から支払うという形を取っていましたが、団員報酬を消防団としての親睦会費などに充てるケースがあり、親睦会に参加はしないので個人へ支払ってほしいという人からすれば、そこが加入の障壁になることもございました。集団での規律の側面を緩めるところは緩めて、仕事とプライベートな時間とのバランスの取れた活動にシフトする必要があると我々は考えておりまして、消防団の総意としても同じ方向に向かってきていると思います。

【記者】

すみません。聞き方が悪かったです。5つの改革の方向性は理解したのですが、現時点で、例えば防災活動が十分に間に合わなかったなどの弊害は出ているのでしょうか。

【市長】

現時点では、弊害は出ておりません。ただ、今まで消防団で活動してきた人たちから見ると、この状況は近い将来今ご指摘があったようなことにもなりかねないのではないかという危機感を持っております。

【記者】

昨日開かれた、松本・高山の未来を考えるシンポジウムの件でお伺いします。基調講演を聞かれた市長の感想をお願いいたします。高付加価値な観光地に向けて何かヒントはありましたでしょうか。

【市長】

講演では二人の方の話を伺いました。一人はRelais & Châteauxというフランス発祥の、高付加価値の宿泊施設グループの日本代表である西出裕加子さんのお話でした。観光政策と宿泊業や飲食業のあり方として、松本市が意識して向かって行こうとしている方向性と共通するということが大前提としてありました。

例えば、より長期滞在型の観光になっていかなければならない、そして訪れる人の数ではなく訪れる人の満足度と、その満足度に比例した価格設定について消費の単価を上げていくことが必要で、マスツーリズムやオーバーツーリズムとどうやって距離を取っていけるかということでした。その上で、ラグジュアリーとは日常の生活で手に入らないものであると定義付けて、高級・豪華・贅沢といった我々が思っているようなものとは違う希少価値に目を向けて、それが地元で採れた食材やその地元の風土と結びついたストーリーと組み合わさることで、日常の生活では手に入らないものとして相応の金額を支払っても、大勢の人たちがそのことを志向するということで、これは私たちが松本市の観光を考えていくときのヒントになったと思います。

また、もう一人は金沢市の日本料理銭屋の代表の高木慎一朗(「高」ははしごだか)さんでありました。人生も旅の目的もいろいろ、しかしその理由や動機は明確に存在していて、なかなか一括りにはできませんが、おもてなしする側や迎え入れる側は、一人一人のニーズを明確に把握するための取り組みが重要だとおっしゃっていました。これは大きく捉えて言えば、我々が多様なニーズに応えていくことができるかということでした。もう一つは若者についての認識として、インターネットやスマホを通じて入手可能な情報が桁違いに増えていている中、今の時代の若者はよく考えており、そんな若者に対して夢を与え、その夢を叶えられるかどうかが、地域の大人である企業や団体のリーダーに求められていることだとおっしゃっていたのも印象的でありました。

【記者】

講演の中でオーバーツーリズムの話も出てきました。今松本市はオーバーツーリズムの状態になりつつあるのかなど、現状を市長はどう捉えているのかということと、将来的に松本市としてオーバーツーリズムに向けて、どのように向き合っていくのか教えてください。

【市長】

まず、現状オーバーツーリズムの状況にあるとは考えておりません。日本で言えば京都や箱根で起きている現象とは、良くも悪くもレベルと中身にまだ違いがあると思っております。ただ、観光産業を松本市の主力産業として振興していくことで、他の産業分野にも大きな経済効果があると我々は思っておりますので、その過程で、どこかの段階でオーバーツーリズムに対して、注意深く対応しなければならないポイントはやってくると思っております。そしてその対応をするためにも、先ほど申しあげた量よりも質、人数よりも一人一人の多様なニーズに応え、満足度にきちんと答えられる文化・観光資源の磨き上げをさらにすることや、食事をはじめとしたおもてなしの質を、それぞれの事業者の皆さんが高めていけるように下支えをしていくことが重要だと思っております。

【秘書広報室】

以上をもちまして、市長定例記者会見を終了します。

※この内容については、重複した言葉遣いや、明らかな言い直しがあったものなどを整理した上で作成しています。