本文

市長記者会見 令和6年(2024)10月30日

記者会見の内容

令和6年10月30日 市長定例記者会見

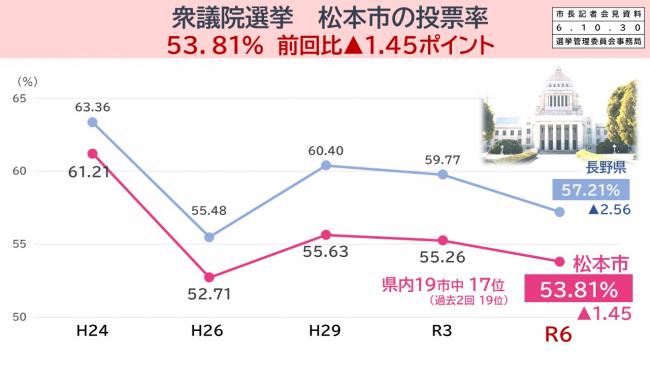

【資料1 衆議院選挙 松本市の投票率 53.81% 前回比▲1.45ポイント】

【市長】

私からは2点報告をいたします。まず27日投開票の衆議院選挙の松本市の投票率についてです。松本市の投票率は53.81%で、前回に比べて1.45ポイントの低下となりました。資料1の赤いグラフが松本市の過去5回の衆議院選挙の投票率です。最も低かった平成26年は上回りましたが、県内19市中17番目の投票率でした。長野県の投票率の低下幅よりは少し抑えられていますが、今回も投票率は低かったということでございます。全国的にも同様の傾向が出ています。

【資料2 衆議院選挙 松本市の投票率 年代別 10~30代で50%以下】

【市長】

年代別の投票率を見ますと、10代から30代までは50%に達していません。とりわけ、10代と20代につきましては、前回より20代が1ポイント程度、10代が4ポイント下がっています。選挙権年齢の引き下げ以降、学校教育において高校生にどのように政治に対して興味を持ってもらえるかということも、これから大きな課題になってくるだろうと感じております。

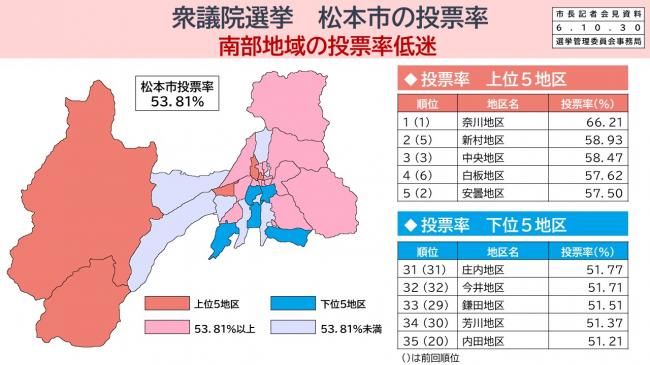

【資料3 衆議院選挙 松本市の投票率 南部地域の投票率低迷】

【市長】

地域別に見ますと、資料3の濃い赤色で塗った部分が投票率の高かった地区です。最も順位の高い奈川地区の投票率は66%で、山間部そして中心市街地が、比較的高くなっています。

一方で低い地区につきましては、人口の多い鎌田・芳川・庄内で、内田につきましては、前回よりも4.69ポイント下がり最も投票率が低くなっております。理由については、選挙管理委員会でも正確には把握できないということです。

【資料4 衆議院選挙 松本市の投票率 期日前投票の割合 過去最多】

【市長】

また期日前投票につきましては、3万5895人が利用して、全体の投票者数に占める割合は34.1%となり、3人に1人以上が期日前投票を利用しています。移動投票所は前回より1カ所少ない8カ所でしたが、投票者数は少し増えたという状況です。また、来年4月には参議院選挙が行われますので、若い世代を中心に、より投票に足を運んでもらえるための手立てを、松本市としても選挙管理委員会とともに考えていきたいと思っております。

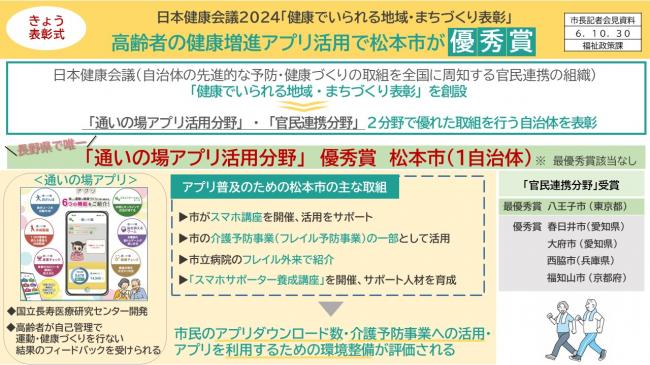

【資料5 高齢者の健康増進アプリ活用で松本市が優秀賞】

【市長】

もう1点は、日本健康会議という官民連携の組織から、松本市が表彰を受けたことについてです。日本健康会議は、自治体の先進的な予防や健康づくりの取り組みを全国に周知して国民全体の健康の向上に努めるために、経済界、そして厚労省や経産省がつくっている組織です。

この組織が今年から二つの分野で「健康でいられる地域・まちづくり表彰」をスタートさせました。そのうちの一つの分野が「通いの場アプリ活用分野」で、これについて松本市が、長野県で唯一優秀賞という表彰を受けました。今日表彰式が行われております。ちなみに、最優秀賞の該当はなかったということです。

資料5の左側にお示しした「通いの場アプリ」は、国立長寿医療研究センターが開発した六つの機能を持っているアプリです。例えばウォーキングや体操、食事のチェックといった項目について、高齢者が自ら行った健康づくりや運動の記録を登録し、そのフィードバックを受けてさらに取り組みを促進していくというアプリです。こちらは国立長寿医療研究センターが厚労省などを通じて、各自治体に活用を呼びかけているもので、松本市はスマホ講座を開催したり、介護予防事業やフレイル予防事業の一部として活用しているほか、松本市立病院のフレイル外来で紹介をしたり、サポート人材を育成する取り組みを行っており、こうした取り組みが評価されたということです。

ちなみに、もう一つの分野「官民連携分野」では、八王子市が最優秀賞を受賞するなど五つの自治体が表彰を受けております。

私からは以上であります。

【記者】

27日投開票の衆議院選挙の関係でお伺いします。自民・公明両党で過半数を割り込んだという結果になりましたが、今回の衆議院選挙への市長の受け止めを教えてください。

【市長】

昨日の市議会臨時会の冒頭でも、この件に触れさせていただきました。総理大臣就任から衆議院解散までわずか8日。これは戦後最短でありますが、その中で行われた選挙ということで、国民の皆さんにとっても何を基軸に投票するか戸惑われた部分もあったと思います。その結果が投票率の低下にも現れたのではないでしょうか。結果としては2012年に第2次安倍内閣が発足をして、それから10年近く続いてきた自民一強の政治体制に終止符を打って、与野党伯仲の政治に移行するということで、これが今回の選挙の有権者の選択だったと言えると思います。

私は30年前に政治記者をやっていた際に、政治改革四法の審議、そして成立に現場の記者として立ち会った経験がございます。こちらも市議会で触れさせていただきましたが、いわゆる政治改革の一つの柱が小選挙区比例代表並立制で、もう一つの柱が政党助成制度、政党交付金の導入ということであります。今回の政治と金の問題は掘り下げていけば、国民から多額の政党交付金を受けている政党が、その使途について疑念を持たれるということが、今回の選挙の一番のベースにあったところでございました。30年経って選挙制度と政治資金が、改めてどうあるべきかという議論が臨時国会以降行われると思います。

一方で現在日本が置かれている状況を考えたときに、選挙制度あるいは政治資金の問題だけが取り上げられることが適切でないという状況は、国民も共有をしていると思います。現在、経済の転換点にあってデフレからインフレへと大きく基調が変わり物価が上がる中、その物価の上がり方を超える賃金の上がり方が、国民も各党も目指しているところでありまして、そのためにはどうすればいいのかということが国会論戦できちんと競い合うことが求められているのではないでしょうか。

もう1点加えると、私の市長という立場で言えば、これから人口減少局面に入っていく中で、日本全体で人口が一億人を割り込むような状況になっても東京だけの繁栄ではなく、日本列島全体で地方都市がそれぞれどうやって一定の人口を維持しながら豊かになっていけるかが、これから大きな政治の争点になっていかねばならないと私は考えます。東京一極集中の是正、自律分散型社会の実現を、政党間で理念・政策として競い合い、その先の政権を競い合うことに今回の選挙がつながればと期待しております。

【記者】

今回、与党が過半数を割り込み、政治の先行きの不透明さが指摘されている中で、地方自治体にとっての予算編成への不安などについての受け止め、そして中央に対する要望についてお伺いします。

【市長】

まず来月上旬に予定されている首班指名選挙で、現状与党が過半数ない中で石破総理大臣が、再び総理大臣に就任するかどうかが最初の焦点だと思っております。違う選択になるのかそれとも石破政権が少数与党政権として再スタートを切るのか、そして再スタートを切った場合でも連立の枠組みが少数与党を脱するために、新たにプラスアルファになることがあるのかということが、今のご質問の答えの前提として見極めなければいけないことだと思います。

そして過去の例を見ても、政権交代で大きな仕組みが変わるとすれば、一定の影響が予算編成や税政論議にも影を落とすということがあり得ると思っております。少なくとも自民一強体制に比べて与野党伯仲体制は物事の決定スピードの面で言えば、より時間がかかるという側面はあると思います。一方で自民一強体制の負の部分を国民も私たちも感じてきた部分があるわけでして、これが直ちにマイナスに働くとは考えていません。この国の政府の動向を注意深く見守っていくということに尽きますが、我々が継続して進めていく部分での予算配分や制度の継続がどうなるのかは、当然松本市の予算編成にも影響していきますので、きちんと情報収集に努めたいと思っております。

国と新しい政権への要望ということで言えば、先ほど申し上げましたが、東京一極集中の是正をどう進めていくのか、あるいは進めることが日本の政治課題の中で優先度が上がる方向に行くのかどうかということですが、我々はぜひそうしてもらいたいと思っておりますので、どんな政権の枠組みになっても、進んでいくことを求めていきたいと思っております。

【記者】

多事争論会についてお尋ねいたします。令和4年11月以降開催されていなかったと思いますが、久しぶりに開催することになった経緯と、テーマに子育てを選んだ理由を教えてください。

【市長】

今年度、多事争論会だけではありませんが、いわゆる市民広聴事業の一環としての三本柱ということで、月1回35地区ごとに町会連合会と共催するジモトで座談会、そしてテーマを絞って比較的大きな人数で開催する多事争論会、もう一つが逆に人数を絞り若い世代と膝詰めの懇談をする松本若者ブレストの三本でございまして、ようやくいろいろな準備が整ったので多事争論会を開催させていただきます。

テーマについてのご質問は、もちろんいろいろなテーマがあるわけでありますが、今やはり大きな意味では少子化で、市民一人一人にとっては子育て・教育に対する関心が高く、我々も政策を推し進めることを重視している子育てというテーマを取り上げさせていただきました。

来年1月から18歳以下の医療費500円の窓口負担をゼロにします。そして4月からは、第2子以降3歳未満保育料無償化も進めていく予定であります。また小中学校の公教育のあり方も、モデル的な取り組みを進めながら探求の学びという新しい教育のあり方にチャレンジをしているところであります。そうした松本市の取り組みに対してどのような受け止めをしていただいているのか、そして来年度予算をはじめとしたこれからの政策にどう反映していくのかということで、このテーマを選ばせていただきました。

【記者】

多事争論会のテーマ以外の話を展開する一部市民がいて、出席者から懸念の声が上がるという問題がありましたが、再び開催されるにあたって何か対策は考えているのでしょうか。

【市長】

現在、特段包括的な対策はございません。今まで開催した多事争論会でテーマ以外の話を展開していたのは、特定の一つのグループでしたので、まずはその特定の一つのグループの皆さんの動きを、事前あるいは当日においても注視をさせていただいて、当日に混乱や本来子育てについて議論や意見を交換しようとしている方のご迷惑にならないように、今回関わっていく職員とともにしっかりと対応していきたいと思っております。

【記者】

子育てに関心のある市民であれば誰でも参加できるということですね。

【市長】

そうです。

【記者】

衆議院選挙についてお尋ねします。10代から30代の若者世代の投票率が低い結果が出ており、先ほど学校教育においての政治への興味の喚起というようなお話もありましたが、市長として若者の低投票率を改善するために、何か考えていることがありましたら教えてください。

【市長】

松本市あるいは選挙管理委員会ができることは極めて限られると思っております。先ほどご報告しましたが、移動投票所を今年は信州大学にも配置をしたところ、少し利用者が増えました。おそらく先ほど申し上げた参議院選挙に向けての取り組みも、より若い世代のライフスタイルや日常生活に投票所を近づけていくことが、我々が直接的にできることでありますので、よりきめ細かく対応をするよう選挙委員会管理委員会とも検討を進めたいと思っております。

その上で、先ほど申し上げた私の問題意識は市長としてできる範囲を超えていると思っております。もちろん教育委員会あるいは教育・学校現場が一義的に関わることですし、北欧の国々において子どもたちはリアルな政治教育を受けて、選挙権年齢に達する前からその国々の政党がどういう成り立ちでどういう主張をしているかを、子どもたちが学校や家庭で日常的に接して、勉強をして身につけていくということですので、今の日本はある意味真逆であります。いろいろな歴史的な経緯があったと思いますが、どちらかといえばそうしたものはやり方によっては子どもにマイナスの影響を与えかねないので、これまで我々の時代の教育もそうでしたが、できるだけ抑制的にということで今も変わっていないと思います。そうなると投票しようとしても自民党はどういう政党なのか、立憲民主党はどういう政党なのか、共産党はどういう政党なのかということの十分な知識や理解がないまま一般論として投票に行こうというだけでは、なかなか根本的な問題の解決にはならないのではないかと思っていることを先ほどは申し上げました。

【記者】

若い世代のライフスタイルに投票所を近づけるということですが、例えばショッピングセンターなどに投票所を開設することも考えていくのでしょうか。

【市長】

期日前投票所のマンパワーの問題もありますので、数や場所、移動投票所も含めて少しでも若い世代に興味を持って手軽に投票に行こうということのアプローチということです。

ただこちらも、投票という行為をあまりにもやりやすくする、あるいは逆に何かインセンティブを与えてまで投票という行為を政府や自治体がやるということは、本来の投票が持つ意味からするとやりすぎ、あるいはマイナスにもなりかねないという問題意識も持っていますので、できる範囲の中で取り組んでいきたいと思っております。

【記者】

移動投票所の件でお伺いします。今回初めて信州大学にも移動投票所が開設されて、投票者数も前回を上回っているという結果が出ていますが、私が信州大学の移動投票所を取材した際に大学の関係者にお聞きしたところ、大学のキャンパス内に移動投票所が開設されるというお知らせは、市から提供されたポスターをキャンパス内2カ所の掲示板に掲示したのみということでした。おそらく今回選挙期間が短かったこともあると思うのですが、これだけだと投票所があるということが周知されているとは言い難い状況ではないかと思います。今回のこのような現状をどのように受け止めていますか。

【市長】

私も細かな現状を把握してないので、まずは確認させていただきます。今の質問にあったような現状でいいでしょうか。事務局長お願いします。

【選挙管理委員会事務局長】

今回の信州大学への移動投票所のアプローチですが、周知としましては移動投票所の開始日などの情報を松本市LINE公式アカウントで発信しております。

啓発としては、信州大学での移動投票所の開設は初めてということで大学の方と連携を取り、大学の中にある学生向けのツールで情報提供をお願いしましたが、大学の方ではそれについては控えさせてほしいということでした。従いまして、掲示物についてはできるだけ多くの場所に貼っていただき、啓発をしていただくようお願いしております。

【市長】

学校内の掲示物は2カ所だったという指摘でしたが、それは事実ですか。

【選挙管理委員会事務局長】

そうですね。できるだけ多くの場所へとお願いした中で、移動投票所の前と2カ所程度と聞いております。

【市長】

今の事実確認をした上で申し上げれば、例えば掲示物だけでも本来であればもっとたくさん掲示できた方が望ましいと思いますし、そこにそれほどの労力やコストがかかるわけではないと思います。それをするためにはやはり我々から大学側へ働きかけをして、大学側も同じ問題意識の下に大学生への投票を働きかけていくという足並みが揃っていないと、なかなかポスター一つ取っても周知が十分なところに行かないという状況になってしまうと思います。これも先ほど若干触れたことと重なりますが、大学の自治と貢献力の介入をよしとしないというのは、その大学のあり方ですので、投票という政治の究極の意思表明の場を、どこまで大学側がより自由に積極的に提供してもらえるかについては、日頃からしっかりコミュニケーションを取って進めていくことが重要ではないかと思います。

【記者】

石破さんが内閣を発足するときに、「納得と共感内閣」とおっしゃられました。市長が2期目のときに「共感と納得」とおっしゃられていて似たような言葉だなと思ったのですが、この言葉の順序の違いというのが私はすごく気になりました。その辺の思いを聞かせていただけませんか。

【市長】

まず3月17日の投開票日にあのような選挙結果になり、翌日の記者会見で最初に発する自分のメッセージとして、今まで4年間取り組んできたことにプラスしていかなければいけないことは何だろうと考えたときに「共感と納得」ということを、2期目のスタートにあたって自らしっかりと心に刻み、そのことを市民の皆さんにともに認識をしてもらおうというつもりで「共感と納得」という言葉を使いました。

今のご質問ですが、共感が先か納得が先か、どちらを前にしようかとそのときも思いました。私としてはどちらかというと、なんとなく同じような気持ちになってきていることがまず第一歩で、その上で本当に腹に落ちるのが納得するというプロセスかなと整理をして、「共感と納得」という言葉の順番にしました。この言葉を石破さんが最初に使ったとき、言葉は一緒ですが順番は違うなと思いました。改めてこれはどちらが国語としては正しいのだろうとも思いましたが、どちらも正しいのではないでしょうか。

【記者】

石破さんはプロセスを間違ったということでしょうか。

【市長】

それは私がコメントすることではございません。

【秘書広報室】

以上をもちまして、市長定例記者会見を終了します。

※この内容については、重複した言葉遣いや、明らかな言い直しがあったものなどを整理した上で作成しています。