本文

市長記者会見 令和6年(2024)9月25日

記者会見の内容

令和6年9月25日 市長定例記者会見

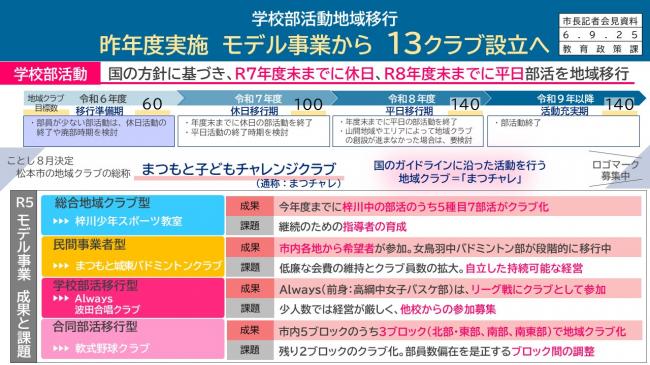

【資料1 学校部活動地域移行 昨年度実施 モデル事業から 13クラブ設立へ】

【市長】

私からは、学校部活動の地域移行の現状についてご報告します。昨年度から、この学校部活動の地域移行につきましてはモデル事業を実施しまして、来年度の令和7年度に休日について地域移行、再来年度の令和8年度から令和9年度にかけまして平日についても部活動から地域クラブへの移行ということで、さまざまな取り組みを進めているところです。先月(8月)、松本市の地域クラブについて、「地域」という言葉が必ずしもフィットしない形態もあるということで、まつもと子どもチャレンジクラブ、通称「まつチャレ」という名称を新たに決めて、それぞれの活動をサポートしているところです。

作年度から始めたモデル事業をこちら(資料1)に整理しました。「総合地域クラブ型」「民間事業者型」「学校部活移行型」「合同部活移行型」の4類型について、それぞれモデル事業を進めているところです。

総合地域クラブ型は、梓川地区におきましては、これまでも少年スポーツ教室ということで、この地区の住民の皆さんが包括的にいろいろな種目の指導に当たっておられて、これを地域クラブ「まつもと子どもチャレンジクラブ」へ移行していこうという取り組みです。これまでに7つの部活がクラブ化をしており、今後の課題としては、より安定的に継続していくための指導者の育成確保が上がっています。

民間事業者型につきましては、中学生のアンケートの結果、一番やってみたい種目ということで人気の高かったバドミントンにつきまして、「松本城東バトミントンクラブ」ということで、市内各地から希望者に参加をしてもらっています。女鳥羽中学校のバドミントン部も、段階的に松本城東バドミントンクラブに移行しようということになっています。これは、会費をどの程度抑えていけるか、またクラブ員数を拡大していけるかが課題となっています。

学校部活移行型につきましては、高綱中学校のバスケ部を前身とする「Always」というクラブ、また、波田中学校の合唱部を前身とする「波田合唱クラブ」が、今取り組みを進めておりまして、Alwaysは、クラブとしてリーグ戦に参加をしています。こちらも少人数であることから、これをどう広げていけるかということで、近隣の他の中学生の参加が課題となっています。

合同部活移行型は、各中学校単位では部員数が減少している軟式野球部について、市内を5つのブロックに分けてクラブ化を図っていこうということで、これまで3つのブロックについてはクラブ化を完了しています。指導者の不足や部員数の減少ということで、残り2つのブロックをどうクラブ化していけるか、その際には部員数の偏在を是正する調整も必要になってくると見られています。

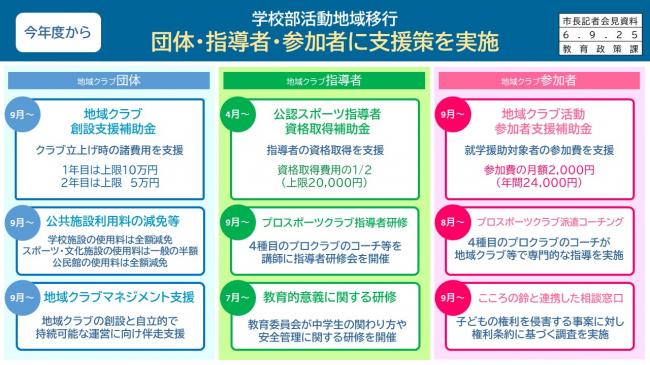

【資料2 今年度から 学校部活動地域移行 団体・指導者・参加者に支援策を実施】

こうした現状を踏まえまして、松本市としては今年度、団体・指導者・参加者それぞれに、支援策をパッケージとして実施しているところです。6月補正予算対応になったものが多かったものですから、9月から実際にスタートした制度が数多くあります。

いくつかご紹介しますと、団体に対する支援策として、「地域クラブ創設支援補助金」ということで、クラブを立ち上げる際の諸費用を、1年目は上限10万円、2年目は上限5万円で支援するという補助金。また、指導者に対しては、公認スポーツ指導者の資格取得を支援するということで、取得費用の2分の1、上限2万円の補助金を、4月からスタートしています。サッカー・野球・バスケ・バレーは、4つのプロスポーツクラブのコーチを講師に、指導者研修会を開催する事業も予定しています。さらに、参加者に対する支援策としましては、就学援助対象者、生活保護に準ずる生活が困難な世帯を対象としまして、参加費のうち月額2千円、年間2万4千円の補助金を用意しています。

【資料3 9月30日スタート 学校部活動の地域移行 “まつチャレ”サポートデスクを開設】

こうした補助金の活用も含めまして、地域移行に関してさまざま検討されていたり、指導者の問題を抱えていたりしている人に対しての無料の相談窓口を、今月の30日からスタートします。「まつチャレサポートデスク」という名前で、平日・土日の日中時間帯に対応させていただきます。「国のガイドラインがどうなっているのか」「指導者を紹介してほしい」「補助金を受け取るにはどうすればいいか」といったことについてご相談をいただければ、それに対して対応させていただきます。まつチャレサポートデスクにつきましては、今月30日に公式ホームページを併せてオープンしますので、そこからさまざまな問い合わせ、相談をいただければと思っています。

私からは以上です。

【記者】

部活動の地域移行の関係で伺います。平日も含めての完全移行が令和8年度を目指すということですが、地域の活性化であったり、教員の負担軽減だったり、いろいろ狙いはあろうかと思いますが、市としての地域移行の目指す目的を改めて教えていただけますか。

【市長】

この問題は、全国的にこのままでは中学校の部活は持続可能な状態ではいられないという、学校現場からの声やスポーツ庁を始めとした関係者の認識としてスタートしました。従来の、中学校の先生方が全てを引き受けながら学校の放課後活動の一環としてやってきたこの伝統は、日本の子どもたちのスポーツ環境を支えていく上で非常に意義あるものであったと思います。私も部活大好き人間でしたので、その意義・効用は十分感じていた一人です。ただ、これが今の学校を取り巻く環境の中では、継続していくことが限りなく難しくなってきている。これを無理して継続しても、子どもたちにとっても学校関係者にとっても良い方向に向かっていかないという認識の下に進んでいるのが、この部活動の地域移行だと思っています。そして、そういう認識は私も全く同一です。当然、移行期に当たってさまざまな課題が表面化することは避けられないと思いますが、どうやってそれを一つ一つ解決していって、次のステージに向かっていくのかということが、何よりもこの問題の根本です。そしてその上で、ポジティブな面ということでいけば、地域ごとの人口の偏在、子どもの数の偏在というものが、松本市内においても著しい中で、松本市内のどこの中学校では経験ができるが他の中学校では経験ができない、といったアンバランスさをできる限り解消して、子どもの希望に沿ったスポーツや文化活動の体験を、できるだけ低廉に、そして安心して体験してもらえる環境を、学校現場と、地域と、また、民間のさまざまな人材施設を活用してやっていこうというものですので、私は必ずいい方向に向かっていけると考えています。こちら(資料1)に、今年度からこの移行期に、60・100・140という数字がありますが、先ほど申しあげた「まつもと子どもチャレンジクラブ」という、国のガイドラインに基づいた地域クラブの数の目標値を表したものです。現段階、モデル事業から13クラブが、先ほどいくつかご紹介した形で発足していまして、9月30日に開設する、まつチャレサポートデスクに届け出をしていただくと、地域クラブ「まつもと子どもチャレンジクラブ」としての、いわば認証的な役割を果たすことになります。現時点で、この13も含めて、中学生が通えるスポーツや音楽関係のクラブが、松本市内におよそ80ほどあると把握しています。その中で、この国のガイドラインに沿った活動をしていくという方向のものを、今年度、目途としては60程度の届け出をしていただこうと思っています。

【記者】

創設支援補助金の過去の方を見ると、令和6年から8年までの3カ年という記載があったもので、これは時限なのか、それとも8年度以降もとりあえず当面3年間なのでしょうか。

【市長】

現段階では当面3年間で、この移行期にできるだけ移行をやっていただこうという促進策の意味も込めています。

【記者】

1クラブにつき最大合計15万円を支給ということでよろしかったでしょうか。

【市長】

はい。

【記者】

地域クラブ活動参加者支援補助金の就学援助対象者は、クラブに参加している全員ではなくて、どういう方たちが対象になるのでしょうか。

【市長】

就学援助にはいくつか要件があります。詳しい要件は後で事務方から説明させていただきますが、先ほど申しあげたように、総じていえば生活保護に準ずる生活困難な世帯ということで、低所得者ということです。

【記者】

令和9年度が部活動終了となれば、学校で使っていた備品など、部活で使っていたものを、例えば地域クラブにそのまま寄贈という形か譲渡か分からないですが、そういうこともできるのではないかと思うのですが、その辺りの検討はされていくのでしょうか。

【市長】

先ほど4類型で整理をさせていただきましたが、いろいろなケースがあると思います。今のご質問の趣旨に関連するケースとしては、学校部活移行型は、基本的に施設は今までと同様に学校の施設を使うことになると思いますし、学校の教員の皆さんが中心になりながら、指導者の幅を広げていくことや、あるいはその学校以外からも生徒を受け入れるということになると思います。その際、今のご指摘にあった、今まで学校で使っていたものを使うことは当然想定されています。

【記者】

まつチャレサポートデスクですが、もちろん9月30日にフリーダイヤルの番号などが出るかと思うのですが、これは教育政策課の方で専門の職員の人がいるのか、それとも今の職員が専用の番号で受けるのか教えてください。

【市長】

これは外部の相談を受けていただく人を設置するということです。

【記者】

外部の専用窓口につながるということですか。

【市長】

はい。

【記者】

去年まで野球部の外部コーチをやっていた経験があります。これを見ていて、令和8年度に平日に移行していくとなると、指導者の確保はものすごく大変になると思います。仕事しながらではできないことなので、その辺り、手当も含めて今やってらっしゃる外部指導者の方って皆さん手弁当でボランティアでやっているのが実態だと思うのですが、平日の指導者の確保はどういうふうにしていくのかこれから考えていくことだと思うのですが、令和8年度から平日に移行するとなれば、令和7年度にはもうある程度確保していかなければいけないと思いますが、その辺りはどのようにお考えでしょうか。

【市長】

そこに向けての段階的な取り組みをしているところですが、対象となるのは今すでに外部コーチなどで関わっていただいている方はもちろんですし、先ほど、今中学生が参加できるクラブが80程度あると申しあげましたが、そこはすでにそういう意味では指導者の皆さんがいる、受け皿はあるというところも含まれています。これから1年半という期間が十分か、余裕があるかと言われると、決してそういうスケジュールではないと思います。一方で、やはり、いつまで何をやるという目標設定をすることで、さまざまな関係者の皆さんがそこに向けて知恵を絞り、あるいは協力しよう、行動しようということになってくると思っていますので、今、その輪は着実に広がりつつあるというのが私の認識です。

【記者】

この13クラブの内、4類型の内訳が分かればお伺いしたいです。

【市長】

今手元にないので後でお答えします。

【記者】

将来的にどの類型がどれぐらいになりそうというのはありますか。

【市長】

そうした数値的なものは、我々としてはまだ認識を共有していません。実は、この学校部活移行型は、今それなりに生徒数がいて、そして活発な部活動が行われている中学校なり種目なりは、このケースが増えていくだろうと想定しています。今まで、学校の先生方が全て引き受けることには色々な限界があるが、先ほど、外部コーチの例もありましたが、今までの拠点は継続しながら、よりオープンで、子どもも指導者もその裾野を広げていくという形で、ある意味は移行が進みやすい部分だと思っています。また、この民間事業者型については、すでに80程度ある中にこの民間事業者型が含まれているわけですが、国のガイドラインでは、休日も毎日練習するとか、1日あたりの練習時間が長いというものについて見直しをしていこうと。あまりにも部活の比重が大きくなり過ぎないように、というのが今回の地域移行の基本精神でもあります。そうしたものに、この民間事業者型の部分が即していくかどうかが、一つポイントになるかなと思っています。

【記者】

部活の地域移行に際して、一番の主役は子どもになるかと思うのですが、そういった子どもたちの声を拾う取り組み、例えばアンケートなどは何か行っているでしょうか。

【市長】

これまでやってきたと認識していますが、もし補足があればご説明いただけますか。

【学校支援室】

2年前、令和4年12月に第1回目のアンケートを行いまして、先ほど市長が申しあげた通り、子どもたちの希望を尋ねたところ、バドミントンがとても多かったです。今回、実は今やっている最中でして、小学5・6年生、それから中学1・2年生、それから保護者、それから先生方にもアンケートを出しておりまして、その集計が来月(10月)の20日になっていますので、その後、また2年前の様子からどんな風に変わっているかをつかんでまいりたいと思っています。

【記者】

市長ご自身、野球の経験と実績を生かして指導者になられますか。

【市長】

さすがに市長在任中にそれをやるのはなかなか…

【記者】

だめですか。

【市長】

いや、兼務はできます。現状の公務を抑制しながらその道を率先して探れというエールだとすれば、何らかの方策があるのかどうか、奥歯に物が挟まったような言い方ですが、質問をいただいたので考えたいとも思います。ちなみに私は、市長になろうと思って松本に戻ってくる9年前のその前の4年間は、いわゆる学童野球という言葉だと思いますが、小学校単位の軟式野球の監督を4年間やっておりましたので、非常に興味はある、ということでご理解いただければと思います。

【記者】

10月1日から郵便料金が30パーセント値上げになるということで、市が市民に送るものなど多くありますし、市民が負担して市役所へ郵送で送るものもあると思いますが、概略的に、DXで、今までは郵送していたものをメールないしウェブでというのが、水道料金はやっていると思うのですが、今後それを進めていく概念的なものを、市長からコメントいただければお願いします。

【市長】

10月からの値上げ以前からといいますか、現状におきましても、松本市役所の中で、本来郵送でなくてインターネットでお知らせや情報の提供ができれば、相当な費用の削減、そして職員の事務作業の低減にもつながるという認識のもとに、宮之本副市長を中心として、庁内のいろいろな手続きの見直しは進めてきたところですが、なかなかそれが今の段階で十分かということになると、私も、市民の皆さんからも、もっとできると思っておられるところが多いと思いますので、10月からの値上げは、よりそうした取り組みを加速する方向に庁内検討を進める契機にしなければいけないと思っています。

【記者】

今まで市役所で1年間日本郵便に支払っている料金後納が総額で大体いくらくらいで、もし30パーセントの値上げになればどれくらい負担が増えるか、後日まとめて発表していただきたいと思います。

【市長】

できるだけ早くお示しできるようにしたいと思います。

【記者】

市民の声もあったのですが、市役所を出てテレビ局の前の三差路のところが、バス路線にも関わらず、市役所側から三差路に抜けるのがかなり渋滞して通りにくいという声も聞いていて、私もそう感じるときもあるのですが、信号機の設置を公安委員会、県警に求めるというお考えはありますか。

【市長】

現段階では、質問を受けるまで私にはありませんでした。今のご指摘を受けて、現状どの程度の渋滞の発生があって、時間帯やその長さといったものを、交通部がどう把握しているかも確認した上で、ご質問にお答えできるようにしたいと思います。

【記者】

上高地の観光が回復するに従って、国道158号の大渋滞も復活してしまっているという状況で、沢渡の駐車場から風穴の里のさらに下まで十数キロの大渋滞になり、数時間も巻き込まれた挙げ句、駐車場に入れなくて帰ってくるという車がたくさんありました。あの状況だと、観光客の立場からすれば、もう二度と来たくないという思いをさせてしまうと思います。また、地元の住民の皆さんの生活にも、非常に大きな支障を来して、松本広域消防局に、こういう渋滞しているときに奈川や乗鞍で急患が出た場合どうするのか話を聞いたところ、車を除けてもらえれば多少遅れても着くのではないかとおっしゃっていました。奈川渡の下の狭いトンネルの辺りを、果たして本当に通れるのかという問題も出てくると思います。少なくとも、市営の沢渡の駐車場は1,300台キャパシティーがありますが、8月10日・11日は、清算した車が900台、千台でした。300台くらいは宿泊客がそのまま駐車場に車を停めたままで、実質のキャパシティーは千台ぐらいしかなく、そこにどんどん入ってくる訳なので、そこをまず止めないと、この状況は変わらないと思います。国道の中部山岳国立公園の管理事務所と風穴の里のところに大きな電光掲示板があって、現状、「マイカー規制中」という表示しかありません。あの辺を使って、「満車です。これ以上行っても入れません」というような告知をするとかいろいろ方法はあると思います。何らかの対応をする必要があると思うのですが、市長は「世界に冠たる山岳リゾート」と話されていますので、どのように対策を考えていきたいと思っていますでしょうか。

【市長】

今もご質問の中で、腑分けをされていると思いながらお聞きしていました。現状の158号線の道路の狭さから起きる渋滞と、沢渡駐車場の満車状態から起こる渋滞は、分けて考えなければいけないと思っています。前者については、なかなか時間はかかっていますが、今ようやく奈川渡改良が、最後の新入山トンネルの工事着手まで行きましたので、奈川渡ダムまでの今のこのトンネル状況の解消まであと数年というところまで来ています。また、将来的には中部縦貫自動車道が、我々の最優先課題として国交省には要望していますので、そのことは時間がかかりますが、少しずつ前に進めていくということでご理解をいただきたいと思います。そして本題は、この沢渡駐車場の満車の状況と、それをいかにもっと早く上高地に向かう方々に伝え、無用な混乱や無用な時間の空費を招かないようにするかということだと思います。実は、今日(9月25日)ちょうど今の時間帯に、アルプスリゾート整備本部と長野県の松本建設事務所などの関係者が、この問題についての意見交換会を行っています。実際にどのぐらいの状況が、どういう頻度で起きているのかということ、そして、短期的に取れる対応策は何かという検討を行っているところです。具体的に詰めていくのはこれからですが、一つは、今ご指摘のあったような、道路情報を伝える何らかの表示を利用できないかというのが一つあると思います。これもできるだけ手前でないと、風穴の里まで行って動けなくなってから情報が分かっても、もうすでに他の選択肢が取れない状況ではあまり意味はないと思いますので、もっと手前のところで、そうした対応が取れるのかどうかというのが一つです。もう一つは、今の時代ですので、インターネット、スマートフォンを使ったプッシュ型の情報提供を、どう活用できるかということがポイントになろうかと思っています。いずれにしましても、まだ秋の行楽シーズンもありますし、できる対策は何かということの検討を急いでもらいたいと思います。

【記者】

一つ提案ですが、沢渡と上高地を結ぶ帰りのシャトルバスが、2、3時間待ちで、ベンチもないところに延々と人が並んでいる状況です。関係者の方が言っていたのですが、今、病院で待合室が混まないように、スマートフォンのアプリで呼び出しというものがあるので、そういうものを使って、そろそろ順番が来ると通知してあげるようにすれば、小さな子どももいる中、場所取りだけで延々と立って待つこともなく、他のところで少し時間をつぶしたりすることもできるのではないかというアイデアをいただきました。ぜひ、検討していただけたらと思います。一つ気になったのは、山の日で2時間ちょっと渋滞があったのですが、その間、1台も岐阜県側から観光バスが来なくて、どういうことかと思って岐阜県の観光バス会社に尋ねたところ、渋滞をしているのは分かっているので、旅行会社さんが最初から松本に行かないとように対応しているのではないかとのことでした。お盆やゴールデンウィークなどの一番のかき入れ時に、岐阜県側から松本に観光客が来ないというのは、これから中部縦貫が2026年の春に福井県内で全通すれば、相当大きな経済圏ができるので、このような状況は非常に機会の損失でもありますし、その辺りもしっかり進めていただければと思います。

【市長】

ご指摘を受けるまでもなく、と言うと失礼な言い方になるかもしれませんが、松本にとって、国道158号線問題、極めて由々しい状態が長年放置されてきたと思っています。もちろん、それは国の予算、県の予算、それが付け方によっては事業進捗のスピードに反映される訳ですが、松本市のできること、長野県や国土交通省の理解・協力を得ること、ぜひメディアの皆さんにも大きく取り上げていただいて、共に物事を動かしてく力になっていただければと思っています。

【秘書広報室】

以上で市長定例会見を終わります。

※この内容については、重複した言葉遣いや、明らかな言い直しがあったものなどを整理した上で作成しています。