本文

市長記者会見 令和6年(2024)9月3日

記者会見の内容

令和6年9月3日 市長定例記者会見

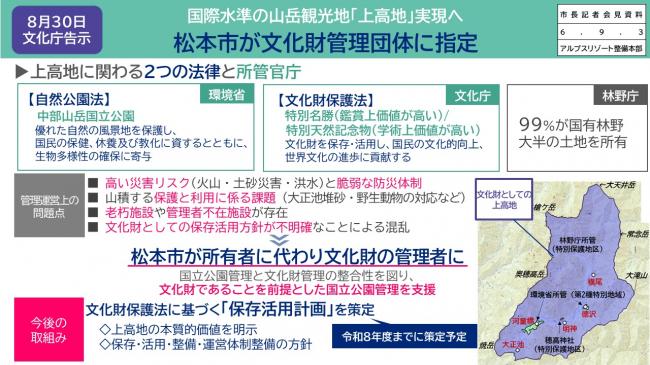

【資料1 8月30日文化庁告示 国際水準の山岳観光地「上高地」実現へ 松本市が文化財管理団体に指定】

【市長】

まず私からは、昨年来松本市として目指しておりました、上高地の文化財の管理団体に関するご報告を申しあげます。先週の金曜日(8月30日)に文化庁の官報告示がありまして、松本市を上高地の文化財管理団体に指定するということが正式に決定しました。この文化財管理団体とはどういうものかということを説明させていただきますが、まず上高地につきましては、自然公園法、そして文化財保護法の2つの法律に基づいて、自然公園法については環境省、そして文化財保護法については文化庁が所管をして管理に当たるということになっています。この自然保護法における上高地は、中部山岳国立公園の一部として、優れた自然の風景地を保護することや、国民の保健や休養に資し、そして生物多様性の確保に寄与するということが義務付けられています。また、上高地は鑑賞上の価値が高い特別名勝、また、学術上の価値が高い特別天然記念物ということで、文化財保護法に基づいて保存・活用し、国民の文化的向上などに資するということが義務付けられています。その上で、この文化財保護法に基づく文化財としての上高地というのは、こちら(資料1)の紫の領域です。我々が上高地というときには、河童橋を中心に横尾にかけての辺りを呼んでいますが、文化財としての上高地は、槍ヶ岳や常念岳までも含め、広範囲にわたります。そして、この範囲は99%が国有林野で、大半の土地を林野庁が所有しています。このように所管官庁が分かれ、国立公園としての管理と文化財としての管理の両面から、より高い価値を守り、活用していくという観点で、これまで以下のような問題点が山積していました。

一つは、人がかなり立ち入るわけですが、土砂災害・洪水といった高い災害リスクがある中で、防災体制が脆弱(ぜいじゃく)であることや、この保護と利用の両面から考えたときに、大正池の堆砂や野生動物の対応といった課題が山積していること、さらに、この区域の中には老朽化した施設や管理者が不在の施設が存在していること、そして、自然公園法の管理につきましては環境省が行うわけですが、文化財としての保存活用方針については大半が林野庁の所有ということもあって、方針が不明確といった課題がありました。こうした中で松本市としては、環境省や文化庁とも協議を重ねて、松本市が所有者である国に代わって文化財の管理者になる、文化財管理団体の指定を受けるということで、今年の2月に正式に文化庁に対して意見具申をして、先週、正式な告示があったということです。松本市としては、文化財であることを前提とした国立公園の管理を地元自治体として支援していくことが、これから管理団体としての指定を受けた上での責務になってまいります。そして、まずこの指定を受けて第一に行うことは、文化財保護法に基づいてできることになっている保存活用計画の策定です。この保存活用計画につきましては、上高地が文化財として持つ本質的な価値を改めて考察し、明示をしていくこと、そして、文化財としての上高地を保存し、活用し、整備をしていく、また、その運営の体制をどのようにしていくということについての方針を盛り込むものです。これにつきましては、できるだけ速やかに文化庁や環境省とも調整して、専門家による検討会議を設置し、令和8年度までには策定するという方針です。

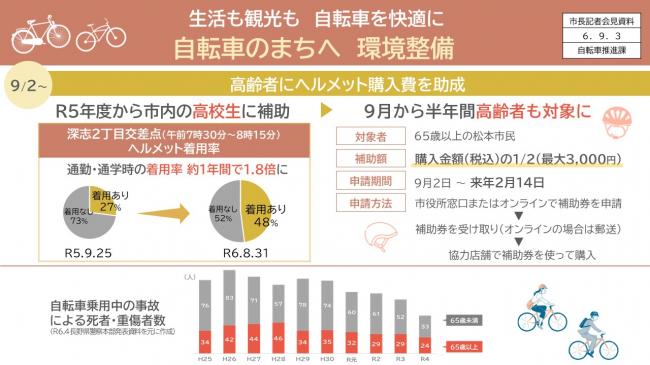

【資料2 生活も観光も 自転車を快適に 自転車のまちへ 環境整備(1)】

次に、9月から始まった自転車利用に関する松本市の取り組みについてご紹介します。自転車のヘルメットの努力義務化を受けまして、松本市は、昨年度から市内の高校生にヘルメットの購入補助を行ってきているところです。円グラフ(資料2)は、この1年間で着用率がどのように変化しているか、深志2丁目の交差点で同じ時間帯に観測した結果です。着用が27%から48%に増えていて、朝の通勤・通学の時間帯ですので、高校生などが多いわけですが、着用率が1年間で1.8倍に上がっているという効果が出ています。これを今年度下半期に、高齢者も同様の補助制度の対象にしようということで、昨日(9月2日)から申請受付を開始しました。これは、長野県が、今年度に市町村が補助制度を導入した場合はその導入費用の2分の1を補助する予算措置をしたことを踏まえて行うものです。購入金額の2分の1、最大3,000円の補助で、これは高校生と同じ条件ですが、窓口やオンラインで補助券を申請していただいて、協力店舗で補助券を使って購入していただくということができます。申請期間は、昨日から来年2月14日までです。下の棒グラフ(資料2)は、長野県内の自転車の事故による死者・重症者の数です。赤色が65歳以上、灰色が65歳未満です。65歳以上の方々は、最も多かった平成28年の46人から減少傾向ではありますが、さらにお年寄りの重大な事故を防止するためにも、この期間にこの補助制度を利用して、ヘルメットの購入、着用を進めていただきたいと思っています。

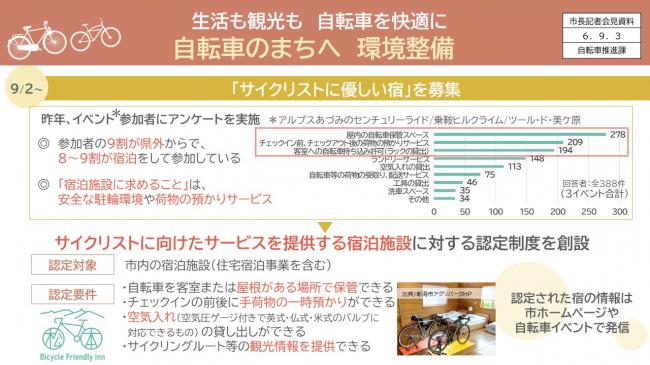

【資料3 生活も観光も 自転車を快適に 自転車のまちへ 環境整備(2)】

もう一つ、昨日から松本市が始めた自転車に関わる事業として、「サイクリストに優しい宿」という認定制度を創設しました。

松本市内で開催されている「アルプスあづみのセンチュリーライド」や「乗鞍ヒルクライム」「ツールド・美ケ原」といったイベントに参加をした方にアンケートを実施したところ、参加者の9割が県外から、またその大半の方々が宿泊をして参加されています。その際に要望として出されていることが、安全な駐輪環境です。これは、サイクリストの皆さんがレースに参加する際には、非常に高価な自転車を利用されるということで、通常の駐輪場ではないところで安全に停められる駐輪環境や、チェックイン前であっても荷物を預かってもらえるようなサービスが要望として挙げられています。右側はその具体的な回答の数をまとめたグラフ(資料3)ですが、「屋内の自転車の保管スペース」「荷物の預かりサービス」「客室に自転車を持ち込むことを許可」という回答が多かったです。

こうしたサービスを提供してもらえる宿を増やすとともに、そうした宿があるのでより積極的に松本に自転車を楽しみに来ようという方々を増やすことを目的として、この認定制度を創設しました。対象となるのは、住宅の宿泊事業も含めた松本市内の宿泊施設でして、認定の要件として、客室、または屋根がある場所で自転車を保管できることや、チェックインの前後に荷物の一時預かりができること、また、外国式のバルブに対応した空気入れの貸し出しができることを挙げています。認定した宿の情報につきましては、市のホームページをはじめ、さまざまなチャネルで、より大勢の方々に知っていただくように告知してまいります。国内外からのサイクリストをさらに松本に呼び込むことを通じて、こうした面でも松本のにぎわいを盛り上げていければと思っています。

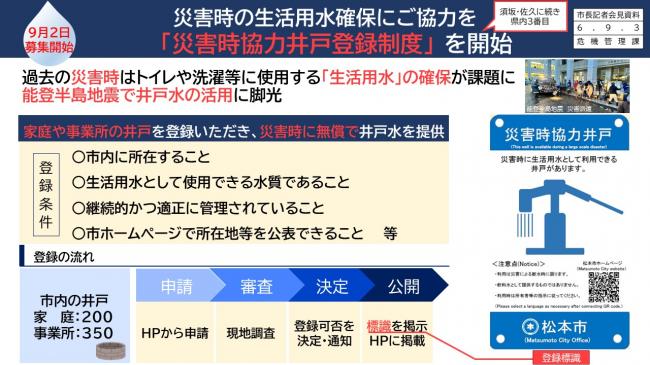

【資料4 9月2日募集開始 災害時の生活用水確保にご協力を 「災害時協力井戸登録制度」を開始】

もう一点は、災害時に協力していただける民間の井戸の登録制度についてです。これも昨日から募集を開始しましたが、災害時には、トイレや洗濯に使用する生活用水の確保が課題になるわけですが、元日に発生した能登半島地震では、生活用水に井戸水を活用するということが注目されました。これを踏まえまして、松本市としては、市内に個人で200、事業所で350程度ある井戸を念頭に、生活用水として使用できる水質であることや、継続的かつ適正に管理されていること、そして、市のホームページなどで所在地を公表できることを条件として、災害時協力井戸として登録をする制度です。井戸のイラストを使ったステッカー、ポスターを井戸のところに掲示し、どこが協力井戸かということが一般の方々にわかるようにします。ホームページから申請をいただければ、現地を訪れて調査をさせていただいて、そして決定後、登録標識を掲示します。災害時に生活用水として利用できる井戸が身近にあるということ、そして、利用者の皆さんに、利用は災害による断水時に限り、飲料水として提供するものではないということも認識をしていただいて、災害時の生活用水確保の一助として登録を増やしてまいりたいと考えています。

私からは以上です。

【記者】

上高地の文化財管理団体指定についてお尋ねします。所有者が国から市に変わるということで、具体的にどういった利点があるのでしょうか。今まで国がやっていてできなくて、市が管理するようになって新たにこういったことができる、また、市長がこういうことをしていきたいという展望をお聞かせください。

【市長】

言葉の使い方が少し難しい問題で、今も、所有者が国から松本に変わるとおっしゃいましたが、所有者は変わりません。所有者は大半が国で林野庁ですので、その所有者に代わって管理者になるということです。文化財の管理者になる。文化財というのは、今回のように、自然領域を文化財というものもあれば、例えば松本城のような建物や施設も文化財です。上高地について、松本市が管理する立場になるということを、改めて重ねて申しあげさせていただきます。そして、上高地の場合は、これも先ほど申しあげましたように、所有者は大半が国で林野庁、そして国立公園でもありますので、国立公園としての管理者は、これも国で環境省、非常に錯綜(さくそう)していると言いますか、重複している、重なり合っている中で文化財の管理者になるということです。これによって、まずは先ほどもご説明しました現状起きている問題点の、防災体制の脆弱(ぜいじゃく)さや、我々だけでできることではありませんが、国・県・地元自治体が協力して保護と利用に関わる課題を克服するとか、そして施設についても、管理者を明確にしたり古いものを新しく更新したり、これも当然我々だけでできるということではなく、国と県と協力をして進めていくその管理に当たっての立場を、松本市が引き受けるということです。そうした、防災や文字通りの特別名勝としての景観鑑賞上の価値や、特別天然記念物としての価値を、これからしっかりと未来へ保存していくことと、一方で、環境省も自然公園法に基づく国立公園管理者として、この数年、保存・保全だけではなく、特に観光という面で上高地をより積極的に活用していくという方針をしています。こういうバックグラウンドがある中で、コロナ禍とタイミングを合わせるように、文化財の管理者という立場を松本が引き受けて、上高地の国立公園としての価値、そして文化財としての価値を協力して管理していこうということが、今の私たちのスタートラインです。そのため、より具体的に何をやるかということにつきましては、これから専門家の知見を得てまとめていく保存活用計画、ここで短期的、中長期的、そしてそれは国・県・市あるいはそれ以外の関係する団体とどのような体制で進めていくのかということをこれから詰めていく、そのようにご理解いただければと思います。

【記者】

上高地の件でお伺いします。訪れている利用者に対しての変更点や、想定しているものがあるか教えてください。

【市長】

まだこの保存活用計画を策定するまでは、直ちに利用者の皆さんに何か変更が起こるわけではありません。このまま放置すると上高地の文化財的価値が毀損(きそん)していくことを防ぐための方策や計画を、各中央省庁ときちんと手を取り合って進めていく立場を松本市が今回手にしたということですので、利用者の皆さんに何か具体的な変化が出てくるのは、この計画の策定後ということになると思います。

【記者】

この件は、林野庁が99%国有林野を持っていて所有者であり、森林法に基づいて管理されているというところで、要するに、林野庁が森林法の枠を超えて文化財を管理するのが非常に難しいという側面が背景にあるため、今回統合的にやっていくという理解でよろしいですか。

【市長】

その通りです。

【記者】

文化財の保護ということですが、どのように捉えたらいいのか少し難しくて、特別名勝や特別天然記念物といった、いわゆる生態系であったり、たぐいまれな景観であったり、そういった全般を指しているのか、あるいは個別的に文化財を指しているのか、どういったものを今回保護すると捉えればよろしいでしょうか。

【市長】

今の整理で言えば間違いなく前者です。先ほど申しあげたように、文化財としての上高地はこのエリア全体です。このエリア全体が文化財だというのが、今、文化財保護法に基づく特別名勝であり特別天然記念物である上高地ということの意味です。この森林が大半を占める槍ヶ岳、常念岳、そのエリアの中にある大正池、明神池、河童橋、そこを通る登山道や管理用道路といったさまざま全てを含めた全体の文化財を保存・活用して、国民の文化的向上に貢献する状況を作っていくことが、この管理団体、管理者としての責務ということになります。

【記者】

続いてですが、いわゆる文化財はこれで文化財保護法に基づいた管理団体指定で管理、修理、あるいは公開する義務が出てくると、おそらく費用の面でも負担になってくると思うのですが、やはり今後市の負担は出てくるという理解でよろしいですか。

【市長】

管理団体としてでなくても、例えば、今、松本市は、管理用道路、新村橋をはじめとして、上高地の領域の中の施設整備の一端を担っています。一方で、環境省の所管になる登山道もあり、いわばまだら模様になっています。これがまだら模様であることで、その財政的な裏付けや、実際に何か土砂災害、洪水があったときに、連携をして、統一的かつ早急な対応がなかなか難しい状況になっていますので、そうしたことを克服してより良い状態に持っていくために、松本市が文化財の管理団体という立場を得て、国立公園の管理者でもある環境省ともしっかりと歩調を合わせて、この管理にあたっていくための保存活用計画を策定し、今、ご質問にありました実際的な財源の問題などについてもどのようにしていくかということが、俎上(そじょう)に上ってくる問題だと思っています。

【記者】

文化財保護法に基づいて管理団体になると観覧料の徴収もできるということがあったかと思うのですが、上高地で今後そういったものを活用できるのかどうか、市長の考えはいかがでしょうか。

【市長】

ご指摘のように、文化財保護法では、制度上観覧料の徴収ができることになっています。現時点では、このことについて何か決まっているということはございません。先ほどから繰り返しになりますが、保存活用計画を策定していく中で、関係機関、それぞれの国の省庁や地元の住民の皆さんや専門家の皆さんとも協議をしていく中で必要とあれば、検討を始めることになる問題だと認識しています。

【記者】

井戸の活用に関してお伺いします。資料にも「能登半島地震で」と書いてありますが、この導入や募集のきっかけは能登半島地震でしょうか。

【市長】

そういうことです。

【記者】

私も現地に行きましたが、生活用水は非常に確保が難しくポイントになるかと思いますが、どんなところで期待をされているか、もう1回教えてください。

【市長】

やはり、上下水道が破損してしまった際に、復旧までに非常に時間がかかることが、能登半島地震では大きな課題となりました。それまでのつなぎの手段というもの、特に生活用水については、常に利用できるかどうかが、避難生活、あるいはなかなか復旧が進まない暮らしを送らなければいけない方々にとって重要度の高い問題ですので、できる手段は総動員をして、大災害時には生活用水を確保する必要があります。その一つとして、松本市は非常に湧水が多く出る土地柄でもありますので、普段飲み水にまでは使っていなくても、生活用水としては利用できるということで、ぜひ、所有者の皆さんには、万が一に備えて登録していただければと思っています。

【記者】

サイクリストに優しい宿について質問させてください。まず、このサイクリストに優しい宿認定要件に、自転車を客室だったり屋根がある場所で保管できるということや、空気入れの設置という要件がありますが、これを用意するとなると、ある程度設備を購入したり、例えば空気入れを購入したりといった費用もかかってくると思いますが、そうした費用を何か補助するというお考えはありますか。

【市長】

現時点で、スタート段階ではセットでは考えておりませんが、すでにこうした取り組みを行っておられる宿が数件ございますので、今回の登録制度を踏まえて、できるだけ広げていきたいと思っています。従いまして、今後の推移も見ながら、そのようなことが必要かどうかは、また庁内で検討していく課題になるかと思っています。

【記者】

もう一点、サイクルツーリズムというのは、1日の移動範囲が数十キロだったり、場合によっては100キロ以上だったりということも考えられると思います。松本市でこういった取り組みをしていきながら広域的な観光になると思うので、他市町村や県と歩調を合わせて進めていく必要があると思いますが、そういったところで他と協力していくという考えはありますでしょうか。

【市長】

長野県が全県的なサイクリングコースを整備するその一部には松本市も入っていますが、とりわけ安曇野市は、自転車の観光利用について、極めて積極的に取り組んでいると思います。松本・安曇野・塩尻・大町の4市長会でも、この自転車については、特に松本・安曇野は、問題を共有して連携して取り組んでいこうということで、松本から安曇野にかけてのサイクリングコースなどは、具体的な検討を行っているところでありますので、それぞれの必要とする取り組みが、よりお互いにこれはいいことだねとなって広がっていくということが、このサイクリストに優しい宿の事業などもそうなっていけばなと思います。

【記者】

災害時協力井戸登録制度についてお伺いします。先ほど市長の言葉にもありましたが、湧水のまちを謳っている中で、大変有意義な制度だと思います。以前、私も佐久市の例を少し取材させていただきましたが、佐久市内1,700カ所くらい井戸がある中で、登録されているのが取材時で42カ所程ということで、増やしていく点で課題を持っているというような話もありました。松本市がこの制度を導入するに当たって、まずはどれくらいの数の登録を目指しているのか、また、協力していただける方を増やしていくためにどんなことをしていきたいと考えているか教えてください。

【市長】

なかなか広がらないとすれば、その一つのポイントは、例えばご自宅の敷地の中に井戸があり、そこに見ず知らずの方が入ってくるのではないかということに対しての戸惑いや警戒は大きいのかなと思います。先ほど申しあげたように、利用はあくまで災害による断水時に限るということで、普段それが安易に利用されるということがないということを、井戸の所有者の皆さんにも、広く利用される側に回る方々にも、まずはこれをきちんと周知し、徹底できるようにしているということが肝心だと思っています。その上で、数値目標のようなものを持っているかということは、今ちょっと私は把握していませんが、担当課長、今の段階でありますか。

【危機管理課課長】

100程度と考えています。

【市長】

100程度ということで、全部で550ぐらいと想定されますので、そこを踏まえてとのことです。

【記者】

この制度から離れてしまうのですが、同じように予算がかかることですが、公共施設などへの防災井戸、停電時でもポンプ等を使わずに汲み上げられるような防災井戸の整備なども、災害時への備えとして有効だと考えますが、いかがでしょうか。

【市長】

議会でも、防災井戸についてのご質問をこれまでいただいてきています。必要性の部分と課題は、費用の部分が大きいと思っていますので、引き続きそうしたものも手段の一つとして、念頭に置いているという段階です。

【記者】

セイジ・オザワ 松本フェスティバルについて伺います。今年のOMF(セイジ・オザワ 松本フェスティバル)が明日閉幕になりまして、小澤征爾総監督が亡くなって初めてのOMFということで、アンドリス・ネルソンスさんの降板という緊急事態もある中でしたが、沖澤のどかさんだったり、代役指揮者の奮闘、それから感謝の会だったり、9月1日には小澤征爾の日といったメモリアルなイベントもありました。昨日の議会の冒頭の発言にもあったと思いますが、改めて、今年のOMFをどのように総括していますか。

【市長】

小澤征爾総監督がいないセイジ・オザワ 松本フェスティバルは一体どういうものなのだろうということは、実行委員会の私たちも、松本市民の皆さんや長年のOMFファンの皆さんにとっても、それは非常に不安と期待と言いますか、展望が入り混じって迎えた今年のOMFだったと思います。そしてそこで私たちは、追悼ではなく感謝をキーワードに、今年の音楽祭に臨んだということです。そしていろいろありましたが、明日(9月4日)の閉幕まで、トータルとしては小澤さんが亡くなられたという喪失感を乗り越えて、これからも小澤さんとともに歩んでいくのだというその光を見いだすことができた音楽祭ではなかったかと、私は感じています。チケットの売り上げは、おおむね昨年を少し上回り、目標に達成しましたし、アンドリス・ネルソンス氏に代わって、沖澤のどかさんの指揮によるブラームスの交響曲1番・2番の演奏、音楽評論家の皆さんの評価を全てチェックしてはいませんが、極めて高い評価をしていただいた方が多かったと受け止めています。そうしたことを考えれば、先ほど申しあげたように、私たちが、小澤さんが残した音楽をしっかりと引き継ぎながら、SKOという世界の一線級の演奏者が集まるオーケストラでしか奏でられない音楽をこれからも提供し続けることを、小澤さんからバトンを渡された沖澤のどかさんと共にこれからも続けていくということが、先ほど申しあげた未来の光を見出すということにつながるのではないかと思っています。

【記者】

未来にフェスを継承していくために、現時点では来年以降、特にどのようなことが課題になってくると捉えていますか。

【市長】

課題は冒頭でも申しあげましたが、世界的にも極めて高い評価を受けてきた偉大な小澤征爾という指揮者、総監督がいなくなったことは、課題であり続けると思います。一方で、その小澤さんの真の継承者はSKO(サイトウ・キネン・オーケストラ)であって、このオーケストラの価値というものを、ともすれば小澤征爾さんの影に隠れていて、そのオーケストラの素晴らしさということがこれまで十二分には伝わってない部分があるとすれば、これから世界最高水準のオーケストラが、夏に日本の地方都市・松本に集結して世界一の音楽が聴けるということが、何よりも中核になると思います。そして、今年、沖澤のどかさんという、30代の新進気鋭の女性指揮者が、代役というある意味チャンスを活かしていただいたのではないかと思っていますので、来年以降もこのOMFで活躍していただくということが、我々にとって非常に大切だと思っています。

【記者】

実行委員長というよりは市長としてになるかと思いますが、現状、市が1億3千万、県が1億円の負担金で開催しているというところで、来年のプログラムはまだ発表にはなっていないですが、来年以降、またSKOのグランドオペラなどをやるとすれば、毎回赤字が出ているような状況もあると思います。小澤さんが亡くなって、協賛金に影響が全くないとは言えないと私は思うのですが、そういう中で、今後市の負担金の額が変動などする可能性はありますでしょうか。

【市長】

今、毎回赤字が出ているというのはどのポイントを指しているか、少し認識に違いがあるかもしれませんが、それでいきますと、3年に一度、オペラを開催して、来年がその3年に一度のタイミングに当たります。オペラのない2年間で積み立てた基金からの拠出によって、3年に一度のオペラは、先ほどご指摘があった松本市の負担金、長野県の負担金、協賛企業からの寄付を合わせて、この3年間トータルで回せる状況が続いているというのが、現状の私たちの認識です。そして、今回のフェスティバルを通じてのチケット売り上げが、おおむね昨年と同様の達成状況ということを考えると、直ちに何か大きな見直しが必要な状況にはないと認識をしていますが、今後のことにつきましては、長野県、そして協賛企業をはじめとする理事会と、今回の総括、そしてこの先の展望というものをしっかりと協議し、意見交換をして、前に進んでいく必要があると思っています。

【記者】

先ほど小澤さんの真の継承者はSKOだとおっしゃいましたが、小澤さんは音楽でも一流だったとともに、気さくな人柄とかそういうところで、クラシック音楽に興味がない市民の人たちも、小澤さんがいるから我が街の音楽祭だと思えた部分がすごくあるかと思うのですが、SKOの方たちがこれから主役になっていくに当たって、実行委員長として、SKOにもちょっとこうしてほしいと望まれることはありますか。

【市長】

今ご指摘になった、小澤征爾という指揮者、音楽家としての偉大さと、気さくで、松本をはじめとした信州で、子どもからボランティアの方まで本当に同じ目線で触れ合って来られた、人間としての小澤征爾の魅力の両方があってのOMFだったと思います。この音楽性以外の部分については、小澤さんは唯一無二の存在でもあったと思いますので、それと同じことがなかなかできていないというご指摘は、小澤さんがなかなか表舞台に出てこられなくなって以降、いろいろな方面から受けてきたところだとも思っています。それにコロナが重なりましたので、余計にそうした触れ合いを物理的にも持てなかったということです。先ほども申しましたが、これから来年以降のことを展望するに当たって、今指摘のあったような、市民とさまざまなものを共有できる音楽祭が、小澤さんがいなくてもこの先にもできるかどうかというのは、非常に問われてくることだと思います。そしてそれは、SKOというオーケストラの皆さんだけに何か背負わせるということでは当然なくて、この音楽祭のプログラムの在り方や、ボランティアの皆さんとの向き合い方、そうしたことをトータルで考えていかなければいけないと思っています。

【記者】

災害時協力井戸登録制度とは少し違いますが、先日、市特別史跡の源智の井戸の清掃を30年以上担っている地元町会のボランティア団体が高齢化で解散しました。地元の高齢者が細々とやっていて、とても回っていかない、先々見通せないという中で、源智の井戸だけではなく、市内の市街地には平成10年代に観光や飲んだりするという意味で整備した井戸が21カ所くらいあって、全て地元の町会の皆さんが清掃しています。源智の井戸と同じような状況はいろいろなところで起きていて、この21カ所は、先ほどの災害時に対応するような井戸の役割を担うと思いますが、源智の井戸も含めて、今後の管理に関して、予算も含めた行政の関与を求める声が地元から結構上がっています。このことにどういうお考えをお持ちでしょうか。

【市長】

井戸の問題を例に取らせていただいて、もう少し話を広げるところから始めたいのですが、今のこの井戸の管理もそうですが、例えば、城下町であることで続いてきた中心市街地の舞台の保存活用、青山様やぼんぼんといった伝統文化の継承など、もともと城下町松本に存在し、お城の周りに住んでいる人たちで守り、保存し続けてきたものが、ここにだんだん人が住まなくなって、住まいの重心が近郊や郊外に変わってきています。そうすると、中心市街地で、今まで住民によって支えられてきたものが支えきれなくなるというのが、井戸の問題だけではなく、あらゆる問題で顕在化しています。このことへの行政の関与というと、何をすることが行政が関与するということなのかということを、我々は考えなければいけないと思います。民間の、お金を払うならやりますよというところに管理を委ねれば解決することなのか、しかも、それはどのぐらいの費用をかけることが、市の他の事業や政策全体の中で許容されることなのかを一つ一つ精査していく必要があると思います。お金をかけて分配するという方法が第一に来るのではなく、ここに人が住まなくなっているが他のところには人が住んでいるとすれば、他のところに住んでいる人たちが、この松本のまちなかにある井戸をはじめとした、守っていかなければいけないものにどう携わってもらえるかという仕組みづくりこそが、行政の関与の軸に来るべきことではないかなと、井戸の問題も、伝統文化の継承の問題も、私はそう思います。そしてそれは、中心市街地の問題だけではなく、山間部で人の関与が必要だという逆の例もあると思うのですが、今、50年前、100年前とは人が住む場所が同じではなくなって、それぞれの街の形が変わっており、同じやり方では通用しないことは間違いありません。そこを今回、井戸の問題について言えば、松本市の湧水は、観光や旅行で来た方々にとっても、非常に魅力的なものとして受け止めていただいています。また、それは我々もアピールしていこうとしていますので、そのときに、人の問題とそうは言ってもお金の部分、何が必要なのかということは、今回ご指摘いただいたことも踏まえて考えていきたいなと思っています。

【記者】

源智の井戸もそうですが、汲みに来るのは掃除をしている現地の地元の住民ではなく、ほとんど外の人ということです。源智の井戸のエリアだと、自宅に井戸がある人が多かったりもして、源智の井戸にわざわざ汲みに来るという方は、地元では割と少ないという現状があると聞いています。汲みに来る人たちに対して、協力金を求めるなど、そういうような仕組みも検討されていくというのはありますか。

【市長】

現時点では、今初めて私としてはそういう方法もあるのかと。先ほどの上高地をはじめとしてあらゆるものが、どこまで利用者負担にするのか考える必要があると思います。今、この源智の井戸、他にも井戸はたくさんありますが、そういう仕組みを入れなければいけない段階まで来ているのかどうかということは、先ほどのご指摘も踏まえて考えたいと思います。現段階で、源智の井戸に利用者負担を取ろうというところは、庁内では全く検討段階には入っていません。

【記者】

市の史跡なので、文化財課の方の担当だと思いますが、ちょっと困るということで、地元は年度末まで結論を出してほしいと要望されているようですが、もう少し長く検討時間がかかる感じですか。

【市長】

年度末までに何としてもこのことに結論を出さなければいけないということは、現段階では考えていません。

【記者】

上高地の文化財管理団体の指定の関係で、3点お伺いします。問題点の中で、「老朽施設や管理者不在施設が存在」となっていますが、管理者不在施設とは具体的にどのようなものがあるのでしょうか。また、「文化財としての保存活用方針が不明確なことによる混乱」とありますが、混乱というのは具体的にどういうことでしょうか。最後に、表題の「国際水準の山岳観光地」の国際水準とはどういうものでしょうか。例えば外国で何かモデルのような目指すものがあれば教えていただきたいです。

【市長】

国際水準というのは、私はどちらかというと「世界水準」という言葉を、「山岳世界水準」や「世界に冠たる山岳リゾート」という表現を使っていますので、基本はそういう比喩的な意味で、あまり厳密な定義づけをした上で使っている言葉ではないということは、まず申しあげておきたいと思います。

【アルプスリゾート整備本部長次長】

具体的に、管理者不在の施設と言われて最初に思いつくのは、上高地の左岸歩道です。土地はもちろん林野庁で、国立公園の中ですが、誰が責任を持って管理するかということが明確に決まっていません。この前の雨による被害を受けたときも、では誰が補修するのだということを都度、関係機関で協議して決めているので、なかなか迅速に対応ができないという一つの例を挙げさせていただきました。もう一点、「文化財としての保存活用方針が不明確なことによる混乱」ですが、例えば、何かこの地域内で工作物を立てたり、直したりという場合に、環境省の許可も取らなければいけない、文化庁の許可も取らなければいけない、林野庁の許可も取らなければいけない。文化庁の許可を取るときに、環境省と文化庁の方針がそろっていないケースが多々あります。今回、その保存活用計画をいろいろな省庁を交えて作ることで、この計画に沿っているのでいいよねという同意が事前に取れている状況になるので、こういった不明確なことによる混乱が避けられるということです。

【秘書広報室】

以上で市長定例会見を終わります。

※この内容については、重複した言葉遣いや、明らかな言い直しがあったものなどを整理した上で作成しています。