本文

市長記者会見 令和6年(2024)8月20日

記者会見の内容

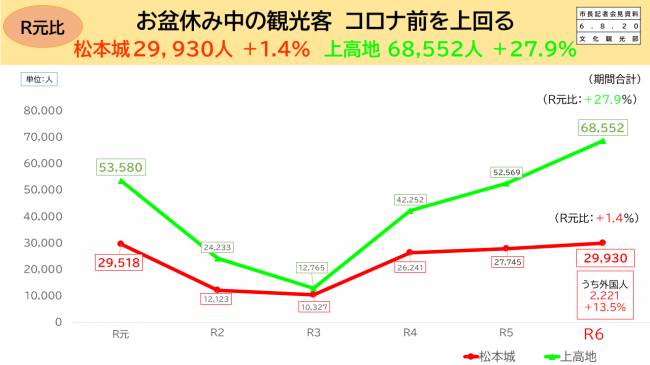

【資料1 お盆休み中の観光客 コロナ前を上回る】

【市長】

私から何点かご報告いたします。まず今月(8月)11日から16日のお盆休み中の観光客ですが、コロナ前を上回る大勢の方々に松本へ来ていただきました。具体的には、この6日間で松本城に2万9930人の入場者がございました。これはコロナ前の令和元年の同時期と比べて1.4%(増)ということで、ようやく5年ぶりにコロナ前を回復いたしました。同様に上高地につきましても、コロナ前を上回る入り込みで、コロナ前の令和元年度に比べますと28%程度上回る6万8552人の方がいらっしゃいました。松本城について見ますと、外国人の入場者数は2221人でコロナ前に比べますと13.5%の増加となっています。

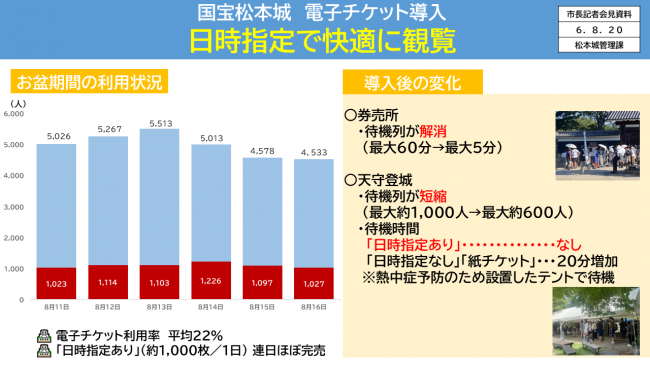

【資料2 国宝松本城 電子チケット導入 日時指定で快適に観覧】

【市長】

松本城につきましては、この夏から電子チケットを導入いたしました。11日から16日のお盆休みの期間で、電子チケットの利用状況をまとめたグラフが左側(資料2)でございますが、全体の入場者数のうち電子チケットの利用率は22%に上っております。日時指定をして来ていただく電子チケットにつきましては、1日およそ1000人分を用意させていただきましたが、連日ほぼ完売という状況でございました。その結果、懸案だった待ち時間については、このような(資料2)変化がございました。まず1つは、これまでは入場していただくために黒門の券売所で紙チケットを購入していただき、その上で本丸庭園に入り、天守への登城という2段階のプロセスがありましたが、電子チケットの導入によりまして、券売所で待機をしていただく列は、ほぼ解消をいたしました。一時的に5分程度の待機列は見られたということでしたが、まずはここで1時間近く待っていただく状況が解消できたというのが今回の一番の大きな変化でございます。そして本丸庭園で天守に登城をするのに待っていただく状況でありますが、待機列のコースが2つに分かれていきます。1つは日時指定ありのチケットを持った方々の列、もう1つは紙チケットや日時指定のない方の列に分かれていただきますが、日時指定ありの皆さんの列につきましては、待機時間はない状態でそのままスムーズに入っていただけました。一方、紙チケット、日時指定なしの列につきましては、これまで列の長さ自体は最大1000人ぐらいという状況でしたが、600人程度に短縮したということでございます。それに対して実際に待っていただく時間は、日時指定ありの皆さんが優先して登城する分、電子チケットを導入する前と比べますと20分程度待機していただく時間は増えたということでございます。これをトータルで見ますと、紙チケット、電子チケットの日時指定なしの皆さんにとっても、待っていただく時間が差し引き40分程度は短縮できたということでございますし、また熱中症予防のために、新たに3基のテントを今回設置させていただきましたので、待機列が最大600人と短くなったことと合わせて、テントの中で待っていただけるようになり、熱中症などで搬送される方はこの夏出ておりません。このように、今回の電子チケットの導入につきましては、当初私たちが見込んだ効果が得られたと思っております。

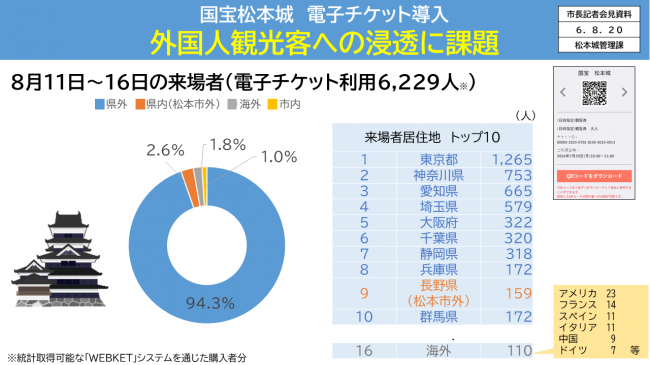

【資料3 国宝松本城 電子チケット導入 外国人観光客への浸透に課題】

【市長】

この期間に電子チケットを利用した方は、統計が取得可能な購入者分で見ますと6229人に上りますが、そのうちの95%近くは県外からの来場者で占められています。都道府県別で言いますと、やはり東京、神奈川、埼玉といった首都圏、そして愛知県、大阪の方が多いわけでございますが、そういう中で海外の方々で今回電子チケットを利用していただけたのは、全体の1.8%の110人程度にとどまっております。これは先ほど見ていただいた、この期間の外国人の入場者が2221人に上っていたことを考えますと、全体の平均に比べて利用率は非常に低くとどまっているということで、まだまだ外国人の皆さんには周知、そして実際に利用していただけるような我々からの働きかけが不十分ということも課題として浮き彫りになっております。

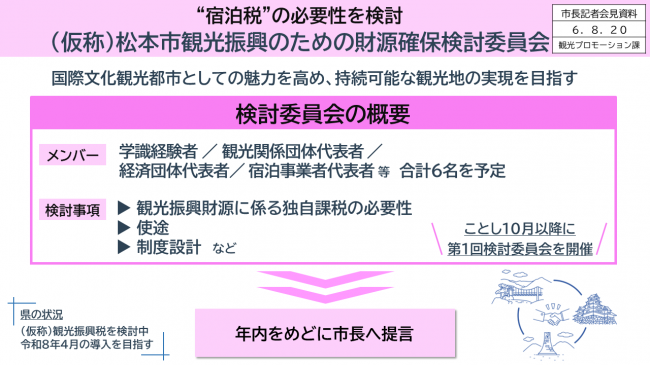

【資料4 “宿泊税”の必要性を検討 (仮称)松本市観光振興のための財源確保検討委員会】

【市長】

次にいわゆる宿泊税、長野県としては(仮称)観光振興税ということで検討が行われております観光振興財源の松本市の検討委員会設置についてご報告いたします。かねてから観光コンベンション協会の提言を受けまして、松本市としても検討を進めていくことを表明しておりますが、松本市としては長野県の導入しようとしている観光振興財源と並行する形で独自課税が必要だという認識を持っており、その独自課税の必要性や具体的な使途、制度設計といった必要な事項を検討していただくために設置するものでございます。委員は学識経験者、観光関係団体の代表者、経済団体の代表者や宿泊事業者といった方々で、合わせて6名を予定しております。来たる9月の議会で関係予算を提出させていただいて、ご承認をいただければ今年10月以降に第1回の検討委員会を開催し、年内をめどに提言をいただきたいと思っております。

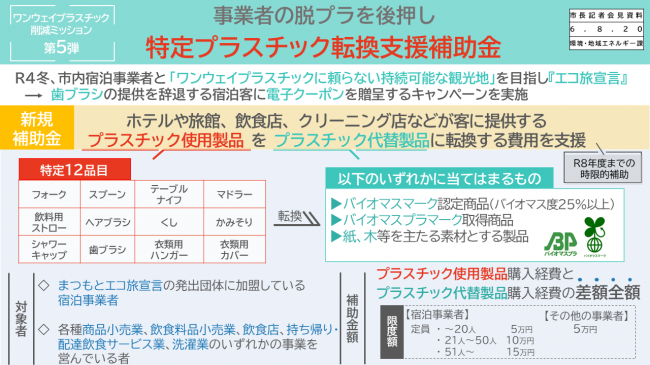

【資料5 事業者の脱プラを後押し 特定プラスチック転換支援補助金】

【市長】

3点目は、この8月から申請の受付をスタートしております特定プラスチック転換支援補助金についてであります。松本市は、一昨年の冬に市内の宿泊事業者の皆さんとともに、ワンウェイプラスチックに頼らない持続可能な観光地を目指すとして、エコ旅宣言を発出いたしました。それに合わせて、宿泊施設で歯ブラシの提供を辞退する方々には、電子クーポンを贈呈するキャンペーンを実施してきたところでございます。今回の新たな補助金の制度は、これを拡充、発展する形でホテルや旅館といった宿泊事業者に加えまして、飲食店やクリーニング店などがお客さんに提供いたしますプラスチック使用製品を代替製品に転換する費用を支援するものでございます。具体的にはこちら(資料5)にお示しをした歯ブラシ、他にもフォークやスプーン、ヘアブラシやくし、かみそりといった12の品目をバイオマスマークの認定商品やバイオマスプラマーク取得商品、さらには紙や木を主たる素材とする製品に転換する場合に、プラスチック使用製品と代替製品を購入する経費の差額全額を補助するものでございます。宿泊事業者につきましては、定員によって限度額を5万円から15万円、またその他の事業者の皆さんには、5万円を限度額として補助する制度でございます。今月から申請を受け付け始めました。令和8年度までの時限的な補助制度として行うものでございます。

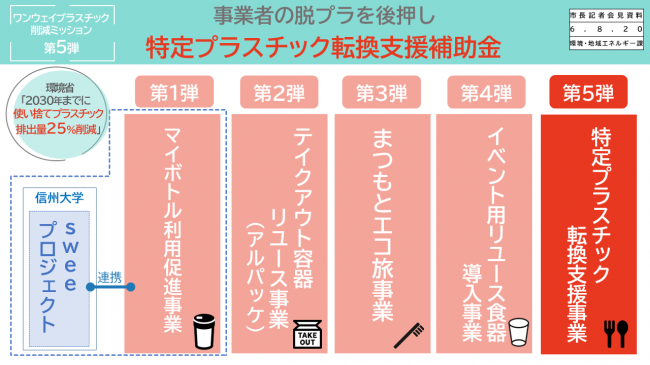

【資料6 事業者の脱プラを後押し 特定プラスチック転換支援補助金】

【市長】

環境省が2030年までに使い捨てプラスチックの排出量を25%削減と掲げておりますが、松本市におきましてもそれを実現するために、これまでマイボトルの利用促進やテイクアウト容器のリユースを展開してきております。今回の特定プラスチック転換支援事業は、その第5弾に当たるものでありまして、松本に旅行や観光をする方々のご協力も得て、特定プラスチックから環境に優しい素材に転換をしていく、そうしたまちづくりを推進していきたいと思っております。

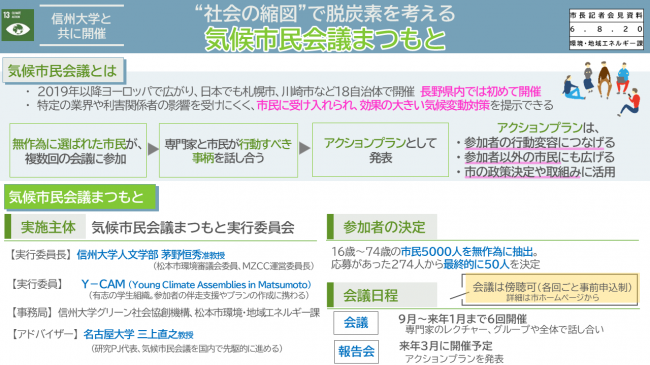

【資料7 “社会の縮図”で脱炭素を考える 気候市民会議まつもと】

【市長】

最後に、気候市民会議の発足について申しあげます。気候市民会議は2019年以降にヨーロッパ各地で広がり、日本でも札幌市や川崎市といった18の自治体で開催されているものであります。これは、脱炭素社会の実現に向けて取り組むべき課題を特定の業界や利害関係者の影響をあまり受けずに、より効果の大きい対策を提示し、取りまとめて実行に移していこうという会議であります。長野県内では初めての開催となります。気候市民会議の開催につきましては、昨年の令和5年に信州大学から提案を受け、具体的な取り組みについて検討を進めてきたところでございます。無作為に選ばれた市民が複数回の会議に参加をいたしまして、専門家と市民がともに行動すべき事柄について話し合って、アクションプランを取りまとめるものでございます。このような方法をとることで、参加者の行動変容はもちろん、参加者以外の市民、そして行政の政策決定、取り組みにも反映、活用していくことが狙いであります。今回の気候市民会議の実施主体になりますのは、気候市民会議まつもと実行委員会という組織になります。実行委員長は松本平ゼロカーボン・コンソーシアムの運営委員長も務めていただいております信州大学の茅野准教授、そして実行委員のメンバーはY-CAMという名称の有志の学生組織に担っていただいて、信州大学、松本市が事務局、アドバイザーとしてこうした会議を先駆的に進めておられる名古屋大学の三上直之教授にサポートをしていただきます。すでに16歳から74歳の市民5000人を無作為に抽出し、こちらから会議への参加を呼びかけたところ274人から応募がございまして、今月中に最終的に50人を決定する運びであります。そして会議は、9月から来年1月まで合わせて6回開催いたしまして、専門家のレクチャーやグループでの話し合いを重ねて、来年の3月に開催予定の報告会でアクションプランを発表することになっております。

私からは以上であります。

【記者】

宿泊税の関係でお尋ねします。市の検討委員会としていわゆる独自課税の部分についての検討だと思いますが、お示しいただいた(資料4の)検討事項の制度設計では、市税としての徴収額も検討対象になってくるのでしょうか。

【市長】

先ほども触れましたが、今長野県が令和8年4月の導入を目指して観光振興税を検討中でございます。松本市としても十分連携を図り、松本市の見解も伝えながら双方がともに信州松本の観光振興につながる制度設計を進めようと考えております。当然、検討委員会の中でも規模感といった観点から金額の議論もなされると思っておりますが、あくまで長野県が行おうとする観光振興税導入の中の一部分という前提で、我々としては検討を進めていきたいと思っておりますので、それに歩調を合わせる形で進めていきたいと考えております。

【記者】

市長は議会において、松本の観光資源の価値をさらに高めていくとおっしゃいましたが、改めて今回検討委員会の立ち上げにあたって市としての目的、考え方を教えていただけますか。

【市長】

先ほども松本城や上高地のお盆の休み期間中の入り込み状況を報告させていただきましたが、コロナ前を上回るこの流れは、より強いもの、大きなものになっていくと予想されますし、また今後の観光、これは広く裾野の広い観光という視点で捉えたいと思いますが、観光にまつわる産業、雇用は松本においてこれからどんどん大きくなっていくと我々は認識をしております。それに合わせて今度は受け皿、あるいはより魅力の向上ということにも当然経費、財源がこれから必要になりますので、これを市民に納めていただく税金の中から捻出するだけではなく、松本に観光や旅行で訪れて、さらに繰り返し松本での観光や旅行を楽しむ方々のご協力も得ながら進めていくことが必要であり、またそれは理解をしていただけるものと考えております。

【記者】

お盆期間中の上高地と松本城の観光客の件で細かいデータの確認ですが、これは11日から16日の6日間の合計の値ですか。

【市長】

そうです。

【記者】

1日あたりではないですね。

【市長】

違います。

【記者】

この手の統計ですと、例えばJRのお盆期間中の乗降客数はカレンダーの並び方が微妙に違いますので、1日あたりに割って、その代わり分母の日付がバラバラということはありますが、松本市の観光統計は、いずれも11日から16日の合計という数え方で令和元年から統一しているわけですね。

【市長】

ご指摘のように曜日のばらつきがありますので、その増減というものは見込まなければいけない数字だと思っています。

【記者】

(数え方の)決めの問題で、いずれも11日から16日の合計ということですね。

【市長】

そうです。

【記者】

(観光客の)一番落ち込んだのが令和3年で、令和5年はすでに第5類に移行した後の数字です。上高地も松本城も、コロナ禍前の令和元年を上回ったのが去年ではなく今年だった要因をどのように分析されていますか。

【市長】

令和5年の段階で、ほぼコロナ前の水準に戻っていたと数字的には見られると思います。その後の1年間、松本だけではございませんが、日本全体でインバウンドの需要、円安も追い風となった状況がございます。とりわけ松本においては、先ほどの松本城だけでも外国人の数が2200人を超えていますので、間違いなくインバウンド需要が令和5年から令和6年にかけて全体を押し上げる役割もしていると思っております。また、これは今年と去年の変動だけではなくて、今後我々がより効果的なPRを展開していくことで、今京都を象徴にオーバーツーリズムという状況になっているところから、もう少しバランスの取れた地方への観光需要の分散という中で、松本市はまだまだ伸びしろがあると思っております。

【記者】

去年から今年にかけての大きな理由は、円安のさらなる進行ですか。

【市長】

国内の皆さんも同様に増えてはおりますので、いくつかあると思いますが、例えば城郭に対しての興味、関心のさらなる高まりは、ドラマやバラエティ番組を通じたアプローチだったと思います。また上高地という観点、あるいは松本の山岳高原、自然環境という部分では、いわゆる猛暑、気候変動の影響もある意味追い風になっている部分があると思っております。

【記者】

猛暑や気候変動でより涼しいところへということですか。

【市長】

そうですね。

【記者】

上高地が(コロナで)ものすごく落ち込み、V字回復しています。令和3年は松本城と上高地がほぼ近い数字に落ち込み、今はすごく開いていますが、上高地の落ち込みと回復にはどのような要因がありますか。

【市長】

松本城は有料入場者でカウントしておりますし、上高地は河童橋を中心にそこに訪れた方の数ですので、その違いも1つはあるかなと思います。それ以上の分析はまだできておりませんが、先ほども申しあげたようにお城と山は松本の代表的な2大観光資源ですので、この両輪がもっともっと魅力を高めて、そして先ほどの電子チケットをはじめとした滞在中の質の向上という取り組みを官民あげて行っていくことで、国内からもっと大勢の皆さんに来ていただき、なおかつ、いわゆるタッチ&ゴーではない長期滞在の楽しみ方をしていただけるように取り組んでいきたいと思います。

【記者】

松本城の電子チケットについてお尋ねいたします。先ほど市長から待機列、待機時間の解消で、当初見込んだ効果が得られたと説明がありました。導入のもう1つの目的に、解消された待ち時間で松本の街なかへの回遊を目指したいということがあったと思います。この期間に効果が出たということで、街なかの回遊についてはどうだったでしょうか。

【市長】

今、具体的に数値的なもので把握はできておりません。その上で、私だけではありませんが、街に人が多く出ているなという印象でしかまだ語れませんが、皆さんの受け止めはどうでしょうか。

【記者】

こういった効果は検証されていくのでしょうか。

【市長】

そういった意味で言うと、いわゆる波及効果、経済効果というものは、もう少し長い目で見ていくことだと思いますし、夏場については、もともと松本市の宿泊施設はどこもいっぱいになるぐらいの需要はあったわけですが、これからの夏については、待ち時間の解消、回遊性の向上といったことがしっかりつながっていくかどうかを担当課が行う商工業者や観光業者の皆さんへの聞き取りからさらにフィードバックをしていくことになろうかと思います。

【記者】

電子チケットについて、市長の将来的な展望をお伺いします。エンターテインメント業界だとチケットは100%デジタルチケットで、紙チケットがないというものもあります。松本城でこれだけの効果があったということで、将来的に全て電子チケットが可能なのか、紙チケットとの併用でいかれるのか、将来的に市長はどのようにされるのかお考えをお聞かせください。

【市長】

スピードとかスケジュールを別にすれば、将来的には紙チケットという形はなくなって電子チケットに一本化されていく方向性だと思っています。この後、松本城や美術館、博物館の料金の改定も9月議会に向けて提出を考えておりますが、そうした方向性が進むような料金の在り方をまず進めていきたいと思っております。まだ必要とする方が残っている間は、一気になくすということには当然なりませんが、おそらく代替はできるものだと思っております。

【記者】

外国人観光客への浸透に課題というご説明がありました。働きかけが不十分だったということですが、英語での案内はされていましたか。日本語のみだったのでしょうか。

【松本城管理課長】

松本城のホームページにあるメインの購入サイトのウェブケットでは、日本語と英語の2つがありまして、その他のサイトからの購入は他にも多言語対応しております。

【記者】

今後の働きかけで強化していくとのことですが、どのような方策を展開していこうと考えていますか。

【市長】

今のようなものがまだまだ不十分だということであれば、我々が発信しなければいけない媒体といったこと、あとは7月の下旬に導入したばかりでしたので、ある程度時間が解決する部分もあろうかと思います。これだけ外国人の皆さんが、しかも多くの国々から訪れていただいています。電子チケットだけではなく例えばシェアサイクルなど、外国人の皆さんにとって観光や旅行で松本を訪れた時のストレスが限りなく小さくなるよう、情報発信の在り方を多角的に検討して取り組んでいきたいと思っております。

【記者】

お盆休み中の観光客の人出について教えてください。松本城も上高地のいずれもコロナ禍前を上回るということですが、上高地がプラス27.9%ということで、松本城よりもかなり増えている印象を受けます。この要因に関して、市で何か分析されていることはありますか。例えば松本城ですと、外国人の人数の内訳も書いてありますが、上高地でもそういったインバウンドがかなり増えているとか、何か松本市のプロモーションの施策で功を奏したなど、現時点で何か考えられる要因があれば教えてください。

【市長】

まず現状で外国人の数をお示ししていないのは、カウントができていないということがございます。バスターミナルから河童橋に入っていただく方を人為的にカウントするやり方ですので、このうちの何割が外国人の皆さんといった把握をできる形に今なっておりません。その上で要因としては、先ほどもご説明をしたような円安を背景としたインバウンド需要が高まっている。そのときに外国人の皆さんが、より世界水準の自然環境をということで、やはり上高地は日本の富士山と並んでトップオブトップの山岳観光地、山岳リゾートだということが他との比較以上に改めて証明されているのではないかと思います。様々な報道や書き込みを拝見しても、これは外国人の方だけではありませんが、今まで上高地という存在を知らなかった世代に再認識していただけていることは、いろいろな情報、報道を通じても感じているところであります。これからの上高地、あるいは上高地周辺の課題としては、やはり河童橋周辺に行くだけで上高地の魅力を十分堪能していただける場所ではないと私は思っていまして、より奥まで散策をしていただき、そして今度は上高地を訪れた後に、例えば周辺の白骨や乗鞍といった別の魅力的な滞在をしていただけるところに波及をしていく。そのための様々なインフラ整備や情報発信に、より力を入れていきたいと思っております。

【記者】

宿泊税について先ほど市長から、あくまで長野県が行おうとする税の一部分という前提で検討を進めていきたいというお話がありました。これまで県税と並行して福岡方式を想定しているという説明があったと思います。その方針に変わりはないということでしょうか。

【市長】

同趣旨で述べたつもりです。

【記者】

スケジュールについてですが、10月以降に第1回、年内に市長へ提言ということでかなりタイトなスケジュールです。もし仮に導入するとしたら、県税の導入時期と合わせる形で実施することを想定していますか。

【市長】

そうです。

【記者】

今日の話題から離れますが、開催中のOMFについて何点かお聞きします。アンドリス・ネルソンス氏が緊急降板となりまして、音楽塾のオペラも含めて大幅な指揮者の交代になりました。健康上の理由ということですが、降板に至る経緯と代役の確保はどのように決めたのでしょうか。

【市長】

アンドリス・ネルソンスさんから健康上の理由で来日できないという連絡があったのは、今月の12日でございます。様々な可能性を探る中で、翌々日の14日に公表をいたしました。まずは、アンドリス・ネルソンスさんの健康状態が回復することをお祈りしているところでございます。この連絡を受けてから、実行委員会の事務局を通じてネルソンスさん側とやりとりを重ねましたが、やはり健康上の理由により長時間のフライトは難しいということで今回の降板はやむを得ないとなったところでございます。ネルソンスさんからは、体調の問題で遺憾ながら参加できなくなったということ。また小澤さんを称え、そしてSKOの皆さんと仕事をすることができない状況を非常に悲しく思うということ。それとミュージシャン、マネジメント、さらには観客の皆さんに心からの謝罪をしたいというお話が私たちに伝えられたところでございます。その上で、代役をどうしようということにつきましては、SKOアドバイザリー委員、これは小澤さんが存命の時に、小澤さんから指名されたSKOの主たる演奏者の方々が中心となり、音楽祭の指揮者や曲目を決定し、運営をしてきたメンバーでありますが、その方々を中心に代役の選定をしたということでございます。先週のBプログラムにつきましては、首席客員指揮者の沖澤のどかさんにお願いをしました。私自身も聞かせていただきましたが、代役以上の大きな活躍をされた結果として、当日お聞きになった大勢の方々からのスタンディングオベーションもあったと考えております。改めて沖澤のどかさんへの感謝、そしてサイトウ・キネン・オーケストラのいわば底力というものも見ることができたのではないかなと思っています。やはり突然の降板でしたので、公表してから残念だという電話やメールを50件ほどいただきました。一方で先ほども少し触れましたが、公演後のアンケートからは、沖澤のどかさんとSKOの演奏に素晴らしいという意見が大半であったと報告を受けております。

【記者】

ネルソンスさんの健康上の理由は、具体的には何か事務局に示されていますか。

【市長】

そこまでは確認ができておりません。

【記者】

ネルソンスさんに関しては、将来のことも見越しての起用だったのかなと思っていますが、小澤さん亡き後の初めてのOMFで混乱したことは間違いないと思います。実行委員長としてどのように受け止めていますか。

【市長】

もちろん世界を代表する指揮者、そして小澤さんのボストン交響楽団の音楽監督としての後輩という立場もあって2年前に指揮をされました。そして今回は、小澤さんにゆかりの深いブラームスの交響曲を第1番から第4番まで全て指揮をしていただく音楽祭でしたので、ネルソンスさんが降板となったことについては、私だけではなく関係者全員が、またチケットを購入し楽しみにしていた方も非常に残念な思いだったと感じております。その上で、やはり健康上の理由であればやむを得ないことでありますし、ネルソンスさんからは先ほどご紹介させていただいたような謝罪の気持ち、そしてこれからもセイジ・オザワ松本フェスティバルの重要性については理解していますというお気持ちも伝えられておりますので、今後健康状態を早く回復していただいて、これからまたどのような形で関わっていただけるか連絡を取り合っていきたいと思っております。

【記者】

連絡の意味でいうと、事務局の方でネルソンスさん側とはしっかりとコミュニケーションが取れているという認識でよろしいでしょうか。

【市長】

音楽の専門に関することですので、実行委員会の中でも、ずっと小澤さんとともに海外の指揮者や演奏家と関係性を築き上げてきた事務局のスタッフが直接的にやり取りをしております。物理的にも非常に離れておりますし、特に今回は突然の降板でしたので、改めてネルソンスサイドとは事務局を通じて今回の一連の経過を再確認し、そして今後につなげていく必要があると思っております。

【記者】

先ほど50人くらい事務局に連絡があったということですが、結果的に沖澤さんのBプログラムは観客総立ちで、私が感想を聞いても大変好評でした。ただインターネット上の例えばXとかでは、差額の返金や払い戻しがないことについて批判する声も結構多かったようですが、その判断についてはどのようにお考えになりますか。

【市長】

現時点では払い戻しをしない方針であります。再考する必要があるのかどうかについては、今後の推移を見て、様々なことを見極めていきたいと思っております。

【秘書広報室】

以上を持ちまして、市長定例記者会見を終了します。

※この内容については、重複した言葉遣いや、明らかな言い直しがあったものなどを整理した上で作成しています。