本文

市長記者会見 令和6年(2024)8月6日

記者会見の内容

令和6年8月6日 市長定例記者会見

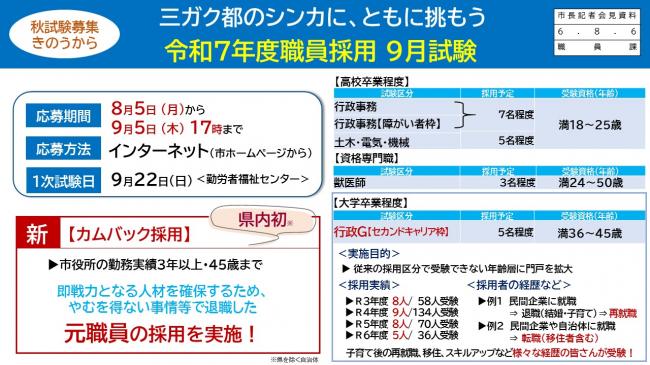

【資料1 秋試験募集 きのうから 三ガク都のシンカに、ともに挑もう 令和7年度職員採用試験 9月試験(1)】

【市長】

私からは、今年度の職員採用の9月試験についてご報告させていただきます。

6月に今年度の試験を行っていますが、例年行っています秋の9月試験につきましては、昨日(8月5日)から来月(9月)5日までを応募期間としまして、9月22日に一次試験を行います。今回の9月試験で新たに設けるのが、いわゆるカムバック採用です。市役所に勤務実績3年以上の元職員で、一度退職して再び市役所で働くという気持ちを持った45歳までの方につきまして、即戦力となる人材の確保という観点から、元職員の採用試験を実施します。長野県で行っていますが、基礎自治体としては県内で初めてになります。

また、この9月試験では、高校卒業程度のそれぞれの試験区分の方、また獣医師3名程度の採用を予定している他、今まで氷河期採用枠と言っていた年齢36歳から45歳の方を対象とする行政職は、今年からセカンドキャリア枠と名称を変え、5名程度の採用を予定しています。この36歳から45歳の方々の採用は、令和3年度からこれまで4回、秋に実施していまして、合わせて30人採用しています。子育てを終えた後の再就職、移住して転職される方と、さまざまな経歴の皆さんに受験をしていただいています。カムバック採用と並んでセカンドキャリア枠についても、大勢の皆さんの応募をいただければと思っています。

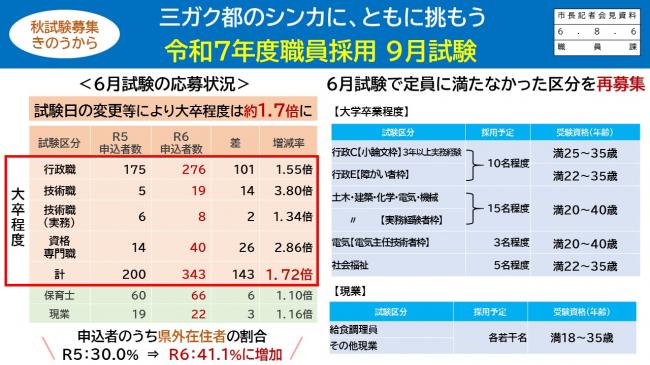

【資料2 秋試験募集 きのうから 三ガク都のシンカに、ともに挑もう 令和7年度職員採用試験 9月試験(2)】

今年の6月試験の応募状況をこちらにまとめています。今、一次面接までが終わって、8月の下旬に最終面接の予定ですが、大卒程度の方々の行政職、技術職、資格専門職を見ますと、去年に比べておよそ1.7倍の応募をいただきました。これまでは県庁と同じだった試験日をずらしたことが、大きな要因の一つだと思っています。その上で、県外在住者の方々の割合も増えておりまして、今年は41パーセント程度でした。県外在住者ということになりますと、大学生であれば松本市や長野県から県外へ出て学んでいる方や、必ずしも長野県出身ではなくて、県外の大学から松本市役所を志望している方、あるいは転職を考えて志望されている方などが含まれると思いますが、そのような方々も増えています。

行政C、行政E、土木・建築・化学・電気・機械、社会福祉の試験区分につきましては、6月試験で想定した定員に満たなかったことから、今回の9月でも再募集をします。

新卒一括採用や終身雇用という在り方から、転職ということが一般的に定着してきており、仕事と暮らしのバランスを考えて職場を選ぶ傾向も広がってきています。改めて、松本市役所で働くことを積極的に考えていただいている方々に、この秋試験についてもチャレンジしていただければと思っています。

私からは以上です。

【記者】

県内の自治体で初めて導入するカムバック採用についてお尋ねします。松本市でカムバック採用を導入するに至った経緯、狙いを教えてください。

【市長】

先ほども少し触れましたが、今、かつての新卒一括採用、終身雇用という形がかなり変わってきている中で、先ほどセカンドキャリア枠というのをご紹介させていただきましたが、一度さまざまな事情で職場を離れて、いろいろなものが落ち着いた後にもう一度仕事に戻りたいという方々が一定程度いらっしゃると思います。特に、共働き・共育てと、子育てや家事の男女の分担も、男性優位社会から男女平等の社会の在り方に変わってきていると思っています。女性だけではありませんが、何らかの事情で職場を離れて、今戻ってこようという意識のある方は積極的に受け入れていこうというのが、今回のカムバック枠の導入の理由です。市役所の職員についても、市役所から他の民間企業に転職する方も現実的には一定程度いらっしゃいますので、そこをしっかりと補完していくという意味でも、市役所で職務経験のある方を積極的に受け入れていく意味があると考えています。

【記者】

人口減少局面の中で、あらゆる業界で人材の確保というのは課題になっていると思います。今後の採用形態として、こういったカムバック採用がどのように今後定着していくといいとお考えなのか、今後の期待について教えてください。

【市長】

どちらかといえば例外的なものだと思っています。これからジェンダーギャップが日本社会においても解消して、子どもを産み育てることで職歴を育休などで中断しても、キャリアに大きなマイナスが出ないような社会や企業文化になってくれば、職場を退職せざるを得ないという方々の数は減っていくはずだと考えています。本来あるべき姿としては、カムバックということがなくても、仕事と子育てや介護が十分に両立できる環境を整えていけることが理想だと思っています。あくまで例外的な在り方だと思いますが、多様な採用の在り方の一つとしては、これから当面続けていくことになるだろうと思っています。

【記者】

今回のカムバック採用に関しては、特に今回限りの試験的な導入というよりも、長期的に今後も続けていくということでよろしいでしょうか。

【市長】

はい。

【記者】

6月試験の応募状況についてお尋ねします。県外在住者の割合は増えているということですが、この要因を市はどのように捉えられているのでしょうか。また、県外に積極的にPRするだとか、そういった動きはあったのでしょうか。

【市長】

採用に関してのPRという意味で言えば、インターネットを通じての情報発信をこれまで通り、あるいは今年でいきますと、YouTubeのシンカチャンネルで職員の生の声を伝えることを行いましたが、県外に向けて特別に今までと大きく変わったことを行ったということではありません。その上で、この数字だけで、いわゆるUターン、Iターンの方々が増えているかどうかは、少し精査も必要だと思いますが、やはり、松本という街の魅力を感じ取っていただける方が、若い世代、子育て世代で着実に増えているという手応えは感じています。東京一極集中の動きはなかなか止まらない一方で、コロナ前からリモートワークや働き方の柔軟性が社会全体に広がってきたことで、それとは違う暮らし方、働き方を選択しようという人たちは、潜在的にはかなり底堅いものがあって、その方々が選ぶ場所が信州や松本ということは、いろいろな調査から見て取れるところだと思います。その上で、市役所で働くというイメージも、いわゆる従来のお役所仕事にとどまらない、もう少し前向きな街づくりへの関与というような意味で、松本市役所で働くことが、私たちの情報発信を通じて魅力的なものに捉えていただいているのではないかと思っています。ちなみに、信州大学出身の学生の応募状況を少しご紹介します。新卒が対象となる行政Aは、昨年は合わせて11人でしたが、今年は合わせて30人の応募がありました。その中でも、県外出身の信州大学の学生が、昨年の4人から14人と大幅に増えています。県庁との試験日程をずらした影響ももちろんあると思いますが、信州大学の皆さんは、県外から長野県や松本で学生生活を送って、そのまま信州まつもとで仕事をしようと思っていただけている一つの数字と思っています。

【記者】

これだけ関心が高まる中、県外在住者を積極的に採用するという考えはおありでしょうか。

【市長】

面接をして判断をするときに、県内よりも県外ということでの判断をする訳ではありませんが、職員としての適性・能力ということで、そこは同じ目線で見ていきたいと思います。その上で、より多くの松本で生まれ育った人たちも、また何らかの形で松本に縁を持った方々、そしてこれまで全く縁がなかったけれども仕事、暮らしを新しく始めようという場に松本を選んでいただけるという方々のいずれの皆さんにも、私たちの仕事やこの街の市民の皆さんの暮らしの情報を、よりさまざまな形で伝えていくことが重要だと思っています。

【記者】

新規のカムバック採用ですが、45歳までという区切りは氷河期世代と同じなのでしょうか。

【市長】

氷河期世代という言い方も、5年前ぐらいに35歳から45歳ぐらいの方でした。5年経つと現実にはいわゆる氷河期世代の方の年齢が上がっているので、必ずしも今45歳という年齢の上限が氷河期世代とぴったり合っているかというと、それは少しずれています。その上で、今6月採用の行政職の年齢の上限が35歳ですが、松本市だけではなく、地方公務員の多くの自治体が35歳までを一つのスタート年齢に位置付けています。その上で、45歳という次の年齢の上限を設けている訳ですが、現実には45歳を過ぎた方が市役所の職員として適性があるかないかということに大きな差はないと思っています。一方で、どうしても今の職員の給与体系などを考えますと、年齢がこれ以上上がって給与はかなりスタートの低い給与ということもあり、いろいろ総合的に判断をして、45歳を一つの上限として今回もさせていただきました。

【記者】

県は60歳まで受けられ、知り合いも50歳で民間から転職した人がいます。即戦力ということで言えば、これから人材も減ってくる中で、民間企業は定年をだんだん延長したり、撤廃したりという動きもある中で、給与体系の話もありましたが、45歳に区切らなくてもいいのかなという感じがしました。

【市長】

今回は1回目ですので45歳でやってみて、その上で、今いただいたようなご意見がまた寄せられたり、県の状況などを見たりしながら、また来年以降検討していきたいと思います。

【記者】

いよいよ9日から今夏のOMF(セイジ・オザワ 松本フェスティバル)が始まります。昨日の開幕記者会見で市長の方から、小澤征爾さんが総監督として最後に内容を決定したフェスで、かつ音楽や精神を未来に引き継ぐ最初のフェスになるそうで、今年のフェスの充実が今後の発展・継承につながるということもおっしゃっていました。改めて、SKF(サイトウ・キネン・フェスティバル松本)からOMFという30年の歴史を市長はどのように認識していて、将来に向けて現時点でどんなビジョンを持っているか、お考えをお聞かせください。

【市長】

小澤征爾さんという音楽家の偉大さは、亡くなられた今年の2月以降、さまざまなメディアや世界各国での音楽家の発言などを見るにつけ、改めて極めて大きな存在だったということを感じました。そして、小澤征爾さんにこの世界的な音楽祭の開催場所として松本市を選んでいただいたことは、非常に光栄なことであると同時に、幸運だったと改めて思います。そして、そのことを市民の皆さんが、元々才能教育などの音楽のべースがあった上で、小澤さんの選択、その後のSKOとの演奏の価値を高く評価したからこそ、この30年余り、高い水準の音楽祭を続けることができたと思っています。

今年の音楽祭は、小澤征爾総監督に感謝と敬意の気持ちを伝えて、総監督の肩書きはそのままに、全公演を小澤さんに捧げるというフェスティバルになります。アンドリス・ネルソンスという世界を代表する指揮者が、小澤さんが第1回のフェスティバルで指揮を執ったブラームスを公演することや、首席客演指揮者に就任した沖澤のどかさんが今回指揮をされることは、文字通り小澤さんのスピリッツを次の世代につなげていく今回のフェスティバルの意義を象徴するものだと思っています。今年、こうした形のフェスティバルを成功裏に導くことで、この先、OMFの歴史を未来に向かって引き継ぎ刻んでいくことができると思っています。

この夏は、OMFのコンサートはもちろんですが、それ以外にも小澤さんの功績を振り返るさまざまな催しやイベントも企画しています。松本市民の皆さんはもちろん、全国、全世界の音楽ファンの皆さんにもそのことを感じ取ってもらうことで、来年以降も小澤さんの音楽、そして魂を引き継いだ音楽祭を共に盛り立てていっていただけるように、実行委員長として努めてまいりたいと思っています。

【記者】

来週は会見がありませんが、市長は夏休みの予定あるのでしょうか。

【市長】

基本的には松本にいるか川崎の自宅にいるかですが、お盆期間中は役所には来ないようにしようと思っています。

【秘書広報室】

以上で市長定例会見を終わります。

※この内容については、重複した言葉遣いや、明らかな言い直しがあったものなどを整理した上で作成しています。