本文

市長記者会見 令和6年(2024)5月14日

記者会見の内容

令和6年5月14日 市長定例記者会見

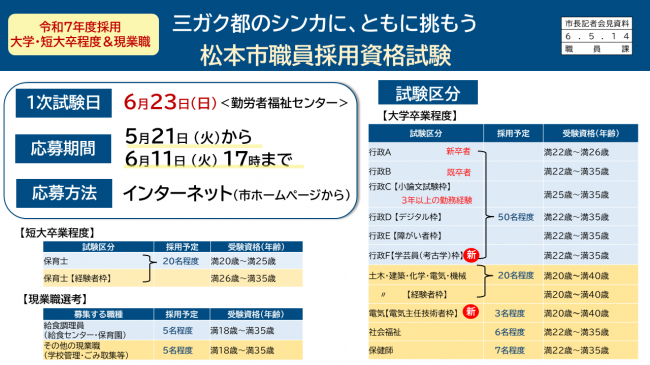

【資料1 三ガク都のシンカに、ともに挑もう 松本市職員採用資格試験 1次試験日、応募期間、応募方法、試験区分】

【市長】

私からは、令和7年度の松本市職員採用試験についてご報告いたします。令和7年度採用の一次試験が、6月23日の日曜日にあります。場所は勤労者福祉センターで、今月(5月)21日からインターネットで募集を始めさせていただきます。こちら(資料1)が大学卒業程度から短大卒業程度、現業職の選考までの一覧ですが、行政職で50名程度、また土木・建築・化学・電気・機械の技術職で20名程度、電気、社会福祉、保健師でそれぞれ数名程度、さらには保育士で20名、現業職で10名、合わせて110名余りの採用を予定しております。

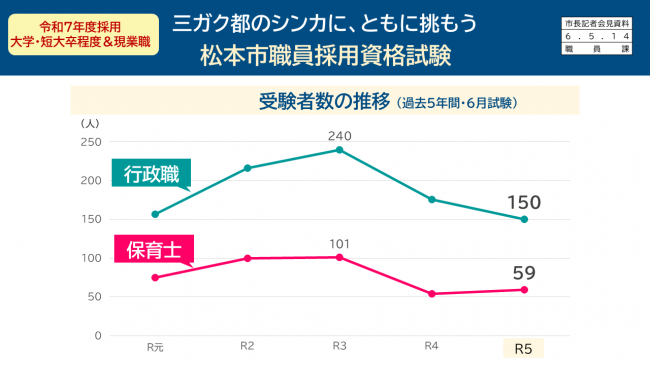

【資料2 三ガク都のシンカに、ともに挑もう 松本市職員採用資格試験 受験者数の推移(過去5年間・6月試験)】

【市長】

こちら(資料2)をご覧いただきたいのですが、コロナ前の令和元年度から昨年度までの5カ年の受験者数の推移であります。行政職はコロナ前が150人余りで、コロナ期間中の令和2年度、令和3年度と受験者数が増えまして、令和3年度は行政職のABCという枠を合計しますと、240人に受験をしていただきました。そして昨年度は150人で、ピークの令和3年度に比べますと37.5%の減少という状況でございます。また保育士につきましても、ピークの令和3年度に101人受験をしていただきましたが、昨年度は59人と42%余りの減少という状況でございました。理由は一つだけではないとは思いますが、要因の一つとして、コロナで東京圏、大都市圏への就職よりも地元志向が強まったということが、この令和2年度、3年度にはあったのではないか。また、ここに来ての景気の回復、あるいは民間の賃金の引上げといったことで、公務員志向が少し弱まっていることが要因としては推測されます。

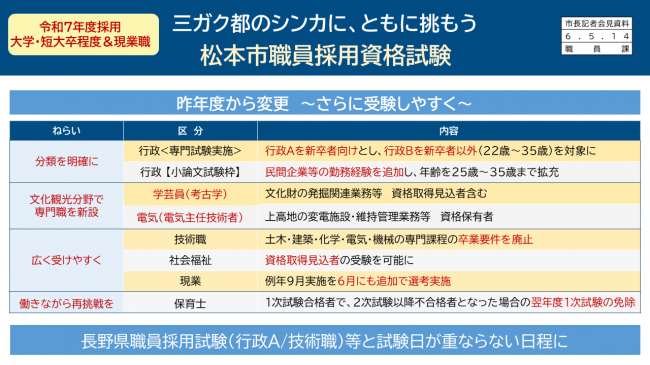

【資料3 三ガク都のシンカに、ともに挑もう 松本市職員採用資格試験 昨年度から変更 ~さらに受験しやすく~】

【市長】

いずれにしましても、より大勢の方々に受験をしていただいて、もちろん人数だけではありませんが、意欲、能力のある方に松本市役所の職員になっていただきたいということで、今回いくつか見直しをしている部分がございます。昨年度から変更した点としてまず1つは、行政職につきまして分類を明確にしました。専門試験を実施する行政A、行政Bは、大学卒業見込みのいわゆる新卒者を行政A、そしてすでに卒業、あるいはすでに一度別の企業などで働いている方を行政Bということで、新卒、既卒で区分けをいたしております。また、専門試験を免除する小論文試験枠は、年齢を25歳から35歳までと若い方にも拡充をする一方で、民間企業など勤務経験があることを要件として追加しております。2つ目は、文化観光分野での専門職を新たに設けます。1つは、外掘の復元など文化財の発掘関連の業務が増えている、これからさらに増えることが予想される中で、資格取得見込み者を含めて新たに考古学の学芸員を採用したいと考えております。また、上高地の変電施設の維持管理などに当たってもらう電気主任技術者を、新たに募集いたします。3番目は、今までよりも広く受けやすくということで、技術職については専門課程の卒業を要件としておりましたが、卒業までは要件としないということで廃止をし、社会福祉の区分では、受験の段階で資格を取得していない資格取得見込みの方も、受験を可能にしております。また10名程度の採用を予定しております現業職員につきまして、例年は9月に選考を実施しておりますが、6月にも選考を行います。そして保育士につきまして、一次試験を合格し、二次試験以降で不合格となる方もいらっしゃるわけですが、その方が翌年度にもう一度再挑戦をしようというケースにつきまして、一次試験を免除し二次試験から選考する形にいたします。これは一次試験に合格して二次試験で不合格となった方に、会計年度保育士として働いていただきやすいようにということで、翌年もう一度再挑戦していただく際に、保育士としての専門試験の勉強よりも、会計年度保育士として実地で働いていただいて、再挑戦の道を開こうというものでございます。いずれも大きな変更ではございませんが、こうした見直しを行うことで、より幅広い方々に受験していただこうということです。最後に、冒頭申しあげました6月23日という一次試験の日程でありますが、これまでは長野県職員の採用試験日と同日に実施しておりましたが、今年度は試験日が重ならない日程に変更をいたしました。これもできるだけ大勢の方々に受験をしてもらうことが目的でございます。

私からは以上であります。

【記者】

(資料3の)上の方は、昨年度の採用試験から変更した内容ということでしょうか。

【市長】

そうです。

【記者】

今年から変わるのは試験日ということでしょうか。

【市長】

いいえ。昨年度から今年度に変わったことを具体的にいくつか列挙したものです。

【記者】

発表内容と直接関係がなくて恐縮ですが、最近市長は以前に比べて髭を伸ばしていらっしゃいますが、伸ばし始めた理由はありますか。

【市長】

今日の新聞記事にもなっており、こういう場で説明するのは適切かどうか分かりませんが、特に理由がないということであります。

【記者】

印象を変えたいということがあったのでしょうか。

【市長】

言い方によって誤解されるといけませんが、強いて言えば、女性が髪を切ることに特に理由がないと答えるのと一緒かなと思います。以上であります。

【記者】

採用試験の関係ですが、今年の県の新入職員の中には、女性で子育てを終えた元職員の方が30年ぶりに試験を受けて、また県職員に戻るといったウェルカムバック制度を県の方では導入し、注目を浴びたと思いますが、これから人手不足が課題になってくる中で、県の採用試験を参考にされるのか分かりませんが、今後どのように人材の確保を進めていくべきか市長の考えを伺ってもよろしいですか。

【市長】

私たちの世代、あるいは10年前ぐらいまでと比べると間違いなく日本の雇用環境が大きく変わっていると思います。新卒一括採用、そして大きな企業、公務員はもちろんですが、終身雇用的な雇用慣行が主流の中で、それ以外は例外的な状況だったと思います。それがこの数年、一気に必ずしも終身雇用的なあり方ではなくなった。特に若い世代の方々は、転職を前提として最初の勤め先を選ぶ。これは非常に顕著になっていると思います。公務員の世界においても、松本市役所においても、先ほどの新卒者と新卒者以外を明確に分けるということも、新卒者以外の受験が増えていることが前提にあります。そして小論文試験枠、つまり専門試験を行わないのは、民間企業の勤務経験を私たちもしっかりと重視をして採用した方が、即戦力と認識をしているわけです。翻れば、松本市役所の職員になっても数年キャリアを積んだら、より自分が活躍できるところへ転職をしていく職員もいるという現実があります。いわば入ってくることと出ていくことが、これまでより個人にとっても、組織にとっても、かなり頻繁になってくる。そして、それが必ずしもネガティブでないという雇用のあり方、働き方になっていると思いますし、市役所としても、そうしたトレンドをプラスにするような採用のあり方を考えていかなければいけないと思います。一例として、長野県を一度辞められた方が、もう一度復職することを妨げない、これはまだ松本市が直ちにやるという方向になっておりませんが議論にはなっていますし、また採用だけではなくて、例えばですが、松本市役所だった職員が地元の民間企業に転職をする。これまではそこで関係が切れてしまうこともあったと思いますが、ある意味で官民連携、公民連携で、そういう職員とも人脈、あるいは協力もあり得るということを考えていかなければいけないという議論を担当者としているところです。いずれにしても、これから日本全体では現役世代のボリュームが小さくなっていく中で、採用においても柔軟な働き方、多様な働き方を意識し、毎年適切なあり方を模索していく必要があると思っています。

【記者】

市職員の採用を柔軟的に広げていくという趣旨ですが、それに関連して、働きやすい市役所の職場づくりで市長が今課題に思っていること、こうしていきたいと思っていることがあれば教えて下さい。

【市長】

やはり、行政に対して市民サービスをさらに向上させてほしい、個々の市民に応じたよりきめ細かなサービスをということは、より高まっていると思いますし、これからもそうしたことができるかどうかが、市役所にとって重要です。そう考えたときに、やはり職員が人手でやらなくてもいい業務を、どれだけ合理化、簡素化できるかが非常に重要になってまいります。日本全体の組織でもそうだと思いますが、もうあえて言う必要はなくなってきています「デジタル化」あるいは「DX」といった部分は、全ての職場でできるものはより早く代替していくということを、今回、年度初めにも部局には指示をしているところであります。そしてもう1つは、どうしても一人の職員、その職員でなければできない仕事という形になってしまうと、育児や介護で休暇を取りながら、それを組織全体で続けていくことが難しくなりますので、業務をできるだけ共通化していって、交代要員が常に組織全体で生み出せる状況を作っていくことが必要だと思います。ジェンダーあるいは年代を、よりフラットで柔軟な職場にしていくことを、総務部とともに進めていく必要があると思っています。

【記者】

今朝、ニュースサイトで沖縄県の職員採用で内定辞退者がすごく増えていると読みました。松本市で辞退者が増えてきたとかありますか。

【市長】

今、数字は手元にありませんので、確認のために改めて事務方から報告させますが、もちろん何人かはいらっしゃいます。私の受け止めとして、先ほどの受験者数が減ったことに比べて、内定辞退者がすごく増えたという感覚は基本的にありません。内定辞退について、実はある都市の市長がおっしゃっていましたが、早く受験日程を組むことは受験をしてもらえる状況にはなりますが、内定を出した後に、受かったところとの比較によって辞退するケースが増えがちだと聞きましたし、実際そうだと思います。それで我々も先ほどの試験日程の設定にあたって、もっと早める方がいいのではという議論もありましたが、一方で早めると受験をしてもらいやすいが、どうしても相対的に内定を辞退する人は増える兼ね合いで、日程自体をそれほど前に持っていくことよりも、長野県とずらすことを今回やろうということでありました。

他にいかがでしょうか。

【秘書広報室】

以上を持ちまして、市長定例記者会見を終了させていただきます。

※この内容については、重複した言葉遣いや、明らかな言い直しがあったものなどを整理した上で作成しています。