本文

市長記者会見 令和6年(2024)5月8日

記者会見の内容

令和6年5月8日 市長定例記者会見

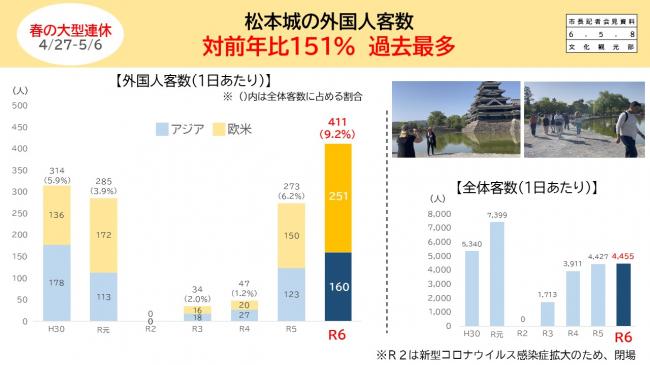

【資料1 春の大型連休 4/27-5/6 松本城の外国人客数 対前年比151% 過去最多】

【市長】

私から3点ご報告します。

まず一つは、大型連休中の松本城の入り込み数です。全体では1日当たり4,455人で、ほぼ前年並みでした。外国人旅行者に限って見ますと、1日当たり411人で、前の年に比べて1.5倍に上りました。これは、統計を取るようになってから過去最多の数です。全体の入り込み数に占める割合としては、9.2%です。全体で見たとき、入場者が最も多かった日は5月4日で、5,335人でした。天守の最大待ち時間が110分という状況が、正午と午後3時30分の2回あったということです。

期間を通じて外国人旅行者が多かったことを反映したと見られますが、売店の売上が非常に伸びました。令和5年度が1,200万円であったところ今年度は1,395万円ということで、外国人の皆さんは、かなり高価な買い物もされていたということです。外国人の皆さんから見た松本城の魅力は、「山との景色が素晴らしい」「堀に映る松本城がとても美しい」といった感想に加えまして、「東京から一番近い国宝の城だ」という声もありましたし、平城ということで、駅から来て観光しやすいといった感想もあったということです。

これからますます全国的にも信州松本においても外国人旅行者の皆さんに足を運んでいただくことが、観光政策の重要なポイントになると考えていますので、情報発信の在り方や、電子チケットの導入などについても検討を加速していきたいと思っています。

【資料2 分別変更から1年 製品プラスチックを資源物に 可燃4,339トン減 プラスチック資源 479トン増】

次に、分別の変更からちょうど1年になります、プラスチック資源の統計についてご報告します。

令和5年から、それまで可燃ごみで回収をしていた製品プラスチックを、プラスチック資源として容器包装プラスチックと併せて回収するように変更しました。ちょうど1年が経ちましたが、これにより、プラスチック資源回収量は、令和5年1年間で1,359.4トン、これは前年に比べて479トン増え、1.54倍に上る量となりました。その結果、可燃ごみの回収量は、令和5年1年間で71,927トン、前年に比べて4,339トン、率にして5.7%の減少となりました。CO₂排出量で換算しますと、およそ1,326トン削減したことになります。これは562世帯の年間排出量に当たる量です。

製品プラスチックを容器包装プラスチックと併せて資源物として回収するという分別変更の効果は、1年目からかなり出たと考えていまして、市民の皆さんにはより一層、積極的に分別を行っていただきたいと思っています。

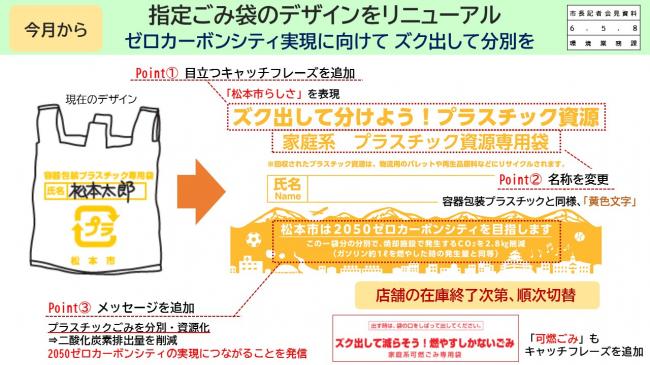

【資料3 今月から 指定ごみ袋のデザインをリニューアル ゼロカーボンシティ実現に向けて ズク出して分別を】

それを踏まえて、今月から指定ごみ袋のデザインを新たにします。(資料3の)左側にありますのが、これまでの容器包装プラスチック専用袋のデザインです。これを3点にわたって変更します。

一つは、「ズク出して分けよう!プラスチック資源」というキャッチフレーズを一番目立つところに表記しまして、容器包装だけではない、家庭系プラスチック資源の専用袋だということで名称を変えています。さらに、私たちのメッセージとして、「松本市は2050ゼロカーボンシティを目指します この1袋分の分別で、焼却施設で発生するCO₂を2.8kg削減」と記させていただきました。これは、それぞれの店舗における今までのゴミ袋の在庫が終了次第、順次切り替えられていくことになります。

また、可燃ごみの袋についても、「ズク出して減らそう!燃やすしかないゴミ」というキャッチフレーズを記して新たにさせていただきますので、こうした新しい指定ごみ袋にも目を向けていただいて、プラスチック資源の回収を増やし、可燃ごみの回収量を減らし、CO₂削減に取り組んでいただければと思います。

【資料4 YouTube公式チャンネル“秘書広報室の部屋” 全国広報コンクール 映像部門4位】

3点目は、令和6年全国広報コンクールにおきまして、松本市が映像部門の第4位という評価を受けたことをお伝えさせていただきます。

日本広報協会という団体出催のこのコンクールは、1964年から開催されていまして、広報誌、ウェブサイト、広報写真、映像、広報企画といった部門で、特選、入選を決めているものです。このうちの映像部門、今年は応募が46点あったということですが、その中で入選の3番目、入選3席ということで松本市を選んでいただきました。その映像部門の題材は、YouTube松本市公式チャンネルのコンテンツの、『【ピンチ】でも新たに「山の神ゾーン」⁉《松本マラソン2023》』という動画です。山本スポーツ事業推進課長が自ら記者会見の体裁をとって、エントリー募集の呼びかけをした動画です。

また、広報企画部門という別の部門におきましても、応募が62点ありましたが、合わせて10団体が選ばれた入選の一つとして、YouTube松本市公式チャンネル「松本のシンカ」の中の再生リスト「秘書広報室の部屋」というコンテンツが、選ばれています。

【資料5 YouTube公式チャンネル“秘書広報室の部屋” 開設2年 チャンネル登録者2.4倍】

今回、この全国広報コンクールで入選したYouTube松本市公式チャンネルですが、平成30年に開設して、そして一発目の動画の投稿が31年でした。令和2年に私が就任して以降、やはりこれからは動画による情報発信に力を入れていこうということで、令和4年には「秘書広報室の部屋」ということで、専用スタジオを設置して、秘書広報室と事業課の職員が、対話形式で事業を分かりやすく発信するという形をとってきたところです。現在、チャンネル登録者数は6千人を超えました。また、動画の作成本数も125本を数えているところです。1万回を超える再生回数のものもいくつか出ておりまして、これまで取り組んできた方法を継承しながら、これからさらに、それぞれの職員が、自由で分かりやすい、自分たちが伝えたいと思う方々に広く届けられる動画の作成、情報の発信に取り組んでもらいたいと思いますし、そのことが市民の皆さんに松本市の政策や事業への理解を深め、さらなる政策・事業のシンカにもつながるものだと思っています。

私からは以上です。

【記者】

松本城の数字の件ですが、日本人を含めた全体の来場者はほぼ横ばいに対して、外国人が1.5倍になった理由、なぜ今年に限ってこんなに増えたのか、PR方法が違うなどどんな分析をしているか教えていただけますでしょうか。

【市長】

まず、この大型連休、やはり祝日の並び方などにも影響を受けますので、この上がった下がったという数の推移に必然性がどこまであるかは、留保が必要だということを申しあげた上で、今回でいいますと、全体としてほぼ横ばいだったということの要因の一つに、真ん中に平日が3日間入ったということが考えられるのではないか。全体としては、去年よりも今年、ゴールデンウィークに限らずいえば、街中のにぎわいや松本城の入場者数は、もう少し上向きになっているのではないかというのが全体の受け止めとしてあります。その上で、外国人旅行者の皆さんは、まず曜日の問題に関係がないということが一つあると思います。

発信などにつきましては、コロナの感染拡大中から、いずれ渡航の自由、行動の自由が訪れたときにはと、松本市としても海外向けの情報発信に力を入れてきたところですし、とりわけ松本・高山、あるいは松本・白馬、それぞれ松本以上に海外に知名度の高い観光地との連携を通じて外国の皆さんへの認知度向上という積み重ねも、この数字に表れているのではないかと受け止めています。

【記者】

細かいことですが、どこかで読んだ記憶があるのですが、入場者はチケットの売り上げで簡単に分かりますが、外国人というのを判別するのは、持っていたパンフレットでということは、推計値ということでしょうか。

【市長】

そうです。

【記者】

全国広報コンクールで、映像部門は入選3席、広報企画部門でも入選と評価されたという点で、どういった観点でこれは評価されるのか、あとはどういったところが評価されたのかというところは分かりますでしょうか。

【市長】

主催団体から、どういう理由でこうですというコメントなどは基本的にはありません。ですので、これは我々の受け止めということになりますが、いろいろな自治体が情報発信に取り組んでいて、このYouTubeをはじめとした動画は自治体に限りませんが、今のスマホやタブレットを通じて情報を入手する国民、特に年代の若い人たちにとっては、主力の情報媒体になっていると思っています。我々としてもいち早く力を入れておこうということで、2年間取り組んできました。他の自治体のコンテンツを詳細に分析しているわけではありませんが、我々の認識として、あるいは私が職員に対して伝えているメッセージとしては、従来の役所の枠に縛られないで、自由な発想で情報発信に取り組もうとしてきました。今回のマラソンの動画も、ちょっとやりすぎではないかというご指摘もなくはなかったところですが、反響が大きかったと思っていますし、それをテレビや新聞でマスメディアに取り上げていただくことで、認知度が上がるという効果にもつながったと思っていますし、そういうことがこの評価の一つにはなっているのではないかと考えています。

【記者】

若者を意識して動画を作られているということでしょうか。

【市長】

そうですね。松本市の広報媒体は、従来の月1回の広報まつもとからスタートして、インターネット媒体の中でもホームページというデータベースに当たるものは当然あるわけですが、そういう中で、相対的には今まで市役所が情報をリーチしにくかった若い世代を意識したコンテンツ作成に取り組んでいます。また、このYouTubeチャンネルの登録者数6千という数を見ても、年代が上の方々も見ていただけていると考えていますので、多様なコンテンツを提供していくということが、これからは必要になるのではないかと思っています。

【記者】

都道府県の持ち回りで開かれている国民スポーツ大会(旧国民体育大会)ですが、その在り方に関して伺います。先月あたりから、多くの知事から在り方の見直しを求める意見が相次いでおり、全国知事会長である宮城県の村井嘉浩知事の、廃止も一つの考え方という発言もありました。一番は開催自治体の財政負担などのお話だと思うのですが、広域での開催ですとか、ブロック開催とか、そういった議論もあると聞いています。見直しが必要という意見の一方で、いわゆるスポーツの普及や競技の進行などの部分で非常に寄与しているので慎重を要するという声もありますが、こうした知事さん方の存廃議論について、市長はどのように受け止めているかお聞かせください。

【市長】

先月の、全国知事会長の村井宮城県知事の発言に端を発したと思います。まず、長野県、あるいは松本市としては、2028年に信州やまなみ国スポ・全障スポの開催を控えていますので、やはりこの2028年の信州やまなみ国スポ・全障スポを令和の時代にふさわしいスポーツ大会として、成功裏に開催するということが、まずは何よりのスタート、我々が今やらなければいけないことだと思っています。その上で今回の議論ですが、国スポ、あるいは全障スポも合わせて、都道府県が持ち回りで、全国規模の、しかも幅広い競技を幅広い世代に対して行うスポーツ大会。昭和の時代にスタートして今2回り目も半分以上過ぎているわけですが、この形でのスポーツ大会というのは、スポーツ施設を中心に、公共事業による地域振興を図っていくという昭和の時代の成功モデルと見られるのではないかと思います。そういう意味でいきますと、一定の役割を果たしたのではないかというのが、昔の国体、今の国スポに対する私の個人的な見解です。その上で申しあげれば、このスポーツの振興というものは、この後どのぐらいの期間を経るかは別ですが、都道府県持ち回りの今の形を続けるというよりは、それぞれの都道府県、市町村が特性に応じてスポーツの振興や大会の開催に力を注いでいく形に移行をしていくのではないかと考えます。ゼロベースで大会の在り方を目指すことが必要という阿部守一知事の見解は、私も同感です。ただし、1点だけ付け加えますと、全国障害者スポーツ大会については、だんだんとその開催意義は高まっていると感じています。松本市も掲げていますが、障がいの有無にかかわらず、スポーツを中心にインクルーシブな環境を整えていく、そのことをさらに進めていく方法として、今の全障スポのプラス面というものについては、留意しておく必要があるのではないかと考えています。

【記者】

2028年信州やまなみ国スポ・全障スポについては進めていくという話でしたが、松本市も陸上、サッカー、6人制のバレーボールなどの会場に内定しているというところもありまして、そういった中で、施設改修、あるいは準備面で今のところ見直す考えはないということでよろしいでしょうか。

【市長】

主会場の陸上競技場は県営の施設で、県が国とともに全面的に費用負担をして、今新しい競技場を造っています。それ以外のテニスやバレーボールの競技会場は、市営の施設を使うわけですが、現状、駐車場の整備など、県に要望を出している部分もあります。それがどうなるのか見極めていく必要もありますが、今、2028年に競技の開催を予定しているものについて、変更が必要な状況にはないと思っています。

【記者】

プラスチック資源のことで伺います。プラスチック資源の回収量が増えて、可燃ごみが減ったということですが、2050ゼロカーボンシティを目指す上で、目標値はあるのでしょうか。

【市長】

2050年に向けての脱炭素の計画というのは、それぞれの年度ごとに立てていますので、この分野についても、そうしたトレンドの中での数値はあると思いますので、それは確認した上で事務方から報告をさせていただきます。

【記者】

ごみ袋のデザインについて、分別変更して1年で今回の結果になったようですが、ごみ袋の変更まで1年かかった理由はありますか。

【市長】

1年はかかっていないと思いますが、提案段階からかなり期間を要しているのも事実です。一つは、これを元に業者の皆さんに新たに作っていただくわけですが、すでに従来のもので相当在庫があるという状況があって、基本的にはそれとの入れ替えのタイミングということが、今の時期になった一番大きな要因だと考えています。

【記者】

ごみ袋のリニューアルはいつ以来になりますか。

【環境業務課長】

こちらの指定ゴミ袋は、平成7年に使用開始しまして、その時以来の変更になります。

【記者】

ゴミ袋ができたのが平成7年ということですか。

【環境業務課長】

はい。

【記者】

今のタイミングでリニューアルするというのは、製品プラのプラスチック資源の回収が始まって1年だからということですか。

【市長】

結果的には1年になったということでしょうか。本来であれば同時が一番望ましかったと思います。それは、スケジュール的に庁内的に全くできない話かというと、そうではなかったのではないか、私が報告を受け、やり取りしてこういうことに最終的に決めようというものも、一番望ましい形で言えば、切り替えのタイミングでやることが良かったのではないかと思います。その上で、先ほど申しあげたように、現実にはこちらからお願いをして作っていただいている事業者との関係性もございますので、基本的には在庫がさばけてからとなるとこの時期になったと、ご理解いただければと思います。

【記者】

4月24日に人口戦略会議が、20代から30代の女性が半減し、最終的には消滅する可能性がある全国744の自治体名を公表しました。その中で、松本市は県内では一番減り幅が少ない数字だったと思うのですが、松本広域の中でも筑北村と生坂村が入っていたということで、小さい自治体が自分で若い女性の人口を増やしていくことはなかなか難しいところもあると思います。飯田市は定住自立圏構想をやっていますが、松本広域の中心市として、松本市に期待する声というのは他の自治体からあると思うのですが、中心市として地域全体の活性化を図っていくお考えはありますか。

【市長】

先ほどの数字は、19市町村で相対的にはましだったというレベルだと思います。極めてプラスの数字が出ているかというと、3割まではいかないが、2割以上減るという数字です。ただ、これも起点となるのが2020年の数字ですので、松本市も、社会増が増え始めているのはそれ以降というのもありますので、トレンドとしてはもう少し女性や若者の定着という方向には向いていると思います。それでも、全体として東京一極集中の流れを逆流させるほどの状況を、今松本市がつくれているわけではないという前提がまずあります。もう一つ、この問題を全国的に見ても、あるいは長野県内で捉えるときにも、平成の市町村合併のときの選択がそれぞれあったと思います。今の松本市でいえば、極めて過疎の奈川村や四賀村が、松本市と一緒になる選択をしました。また、あえてそれをしないという選択もありました。その結果として今起きている部分があります。松本市の中でも、旧奈川村、旧四賀村は、女性の流出や人口減少は進んでいますので、それを何とか下支えをして、松本市全体としてという取り組みを続けています。定住自立圏構想を推し進めるためには、もっと松本市の自力を高め、平成の大合併で過疎を覚悟しながら同じ自治体になった旧奈川村や旧四賀村、旧安曇村といった地域の持続可能性をしっかりつくること、その先に、市町村としては一緒にならない一方で、消防や観光で広域の取り組みを行っている周辺の自治体との、今以上の連携協力という形が見えてくるのだろうというのが、私の基本的なスタンスです。庁内でも、この定住自立圏構想を中核市への移行と併せて考えるのか、考えないのかという議論は、前の市長時代も、また私になってからもありますが、今の松本市の選択は、この松本市の中の過疎地域をしっかりと支え、存立し得る状況にすること、そして松本市全体の自力を高めること、その先に周辺の市町村とのより強力で緊密な連携体制を描くのが現実的ではないかというのが、今の松本市の立場です。

【記者】

時期的なものはありますか。

【市長】

特にありません。

【市長】

先ほど私が、広報コンクールの話で、主催者からコメント評価はないと申しあげましたが、私が報告を受けていなかっただけのようでした。実はあったとメモが入りましたので、紹介させていただきます。

まず、映像部門の入選3席のYouTube動画につきましては、「楽しいだけでなく、しっかりと目的を達する内容になっている。緊急事態に際し臨機応変に政策発信を行った担当者の検討をたたえたい。実際に参加者が増えたという効果もあり、しかも費用がかかっていないということは大いに評価できる」という選評をいただいています。もう一方の広報企画部門のチャンネル全体の評価につきましては、「質量とも充実していて広報の幅を広げている。伝えたいことが明確で、構成自体がきちんと考えられている。各メディアの特性を考慮したメディアミックスを上手に活用している点も素晴らしい。広報活動を通じて市の財源の収入増にも資していることは、金額の多寡ではなく賞賛に値する」という選評をいただいているということで、なかったということは撤回させていただきます。

【秘書広報室】

以上で市長定例会見を終わります。

※この内容については、重複した言葉遣いや、明らかな言い直しがあったものなどを整理した上で作成しています。