本文

HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)のキャッチアップ接種について

キャッチアップ接種について

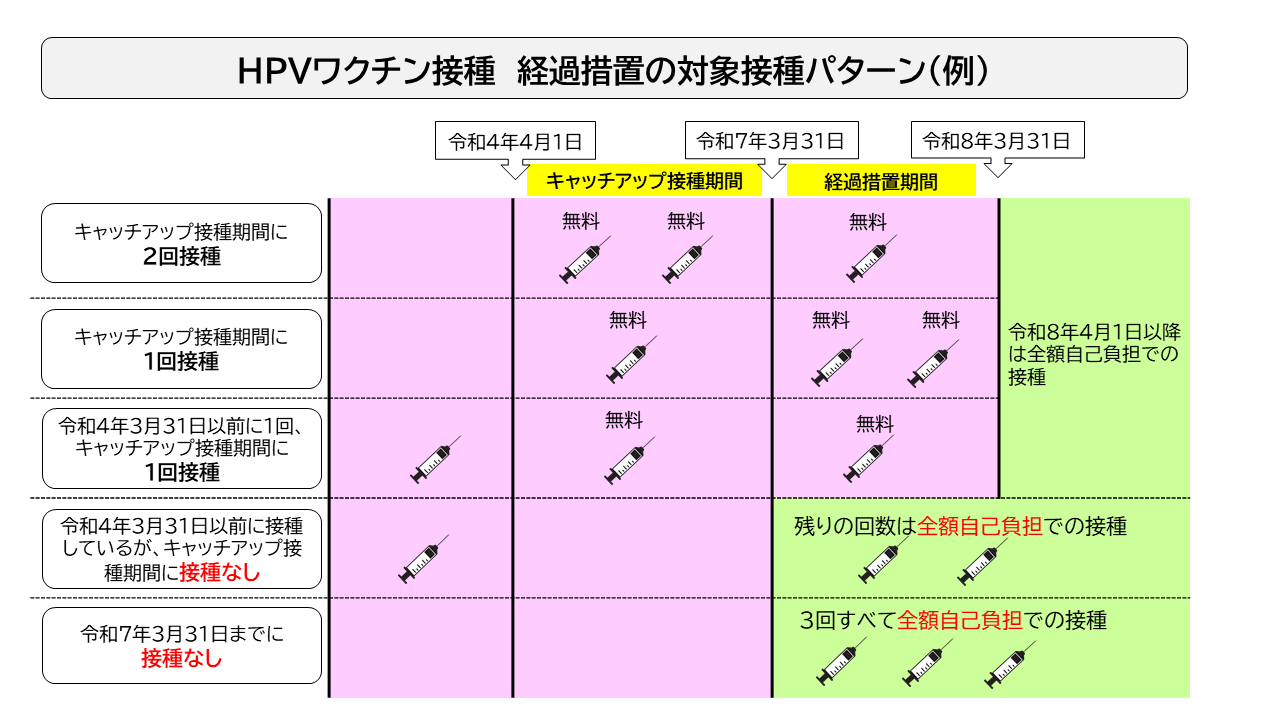

積極的勧奨が差し控えられていたことにより、小学校6年から高校1年の頃に、HPVワクチンの接種の機会を逃した方がいらっしゃいます。そこで、接種を受けていない方にあらためて接種の機会をご提供するキャッチアップ接種が、令和4年4月から令和7年3月までの3年間、行われました。

また、2024年夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等をふまえ、経過措置として、令和7年3月末までに接種を開始した方が全3回の接種を公費で完了できるようになりました。

令和7年度キャッチアップ接種対象者

下記の1~2の条件にすべて当てはまる方

1 平成9年4月2日~平成21年4月1日生まれの女性

2 令和4年4月1日~令和7年3月31日にHPVワクチンを1回以上接種した方

接種期間

令和8(2026)年3月31日まで

※対象者の条件を満たさない場合は、接種期限の延長はありません。

最新の情報は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~<外部リンク>

接種回数および方法

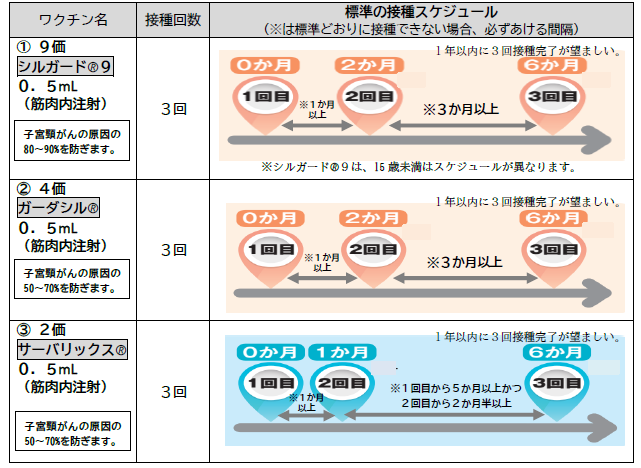

■9価ワクチン(シルガード9)

2カ月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6カ月の間隔をおいて1回行います。

※ただし当該方法をとることができない場合は、1カ月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3カ月以上の間隔をおいて1回行います。

■4価ワクチン(ガーダシル)

2カ月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6カ月の間隔をおいて1回行います。

※ただし当該方法をとることができない場合は、1カ月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3カ月以上の間隔をおいて1回行います。

■2価ワクチン(サーバリックス)

1か月の間隔をおいて2回接種を行った後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回の接種を行います。

※ただし当該方法をとることができない場合は、1カ月以上の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から5カ月以上、かつ2回目の注射から2カ月半以上の間隔をおいて1回行います。

■これまでに2価または4価のHPVワクチンを1回または2回接種した方へ

原則として同じ種類のワクチンを接種することをお勧めしますが、医師と相談のうえ、途中から9価のHPVワクチンに変更し、残りの接種を完了すること(交互接種)も可能です。この場合にも公費(無料)で接種することができます。

※2価または4価のHPVワクチンを接種した後に9価のHPVワクチンを接種することに対する効果やリスクについての科学的知見は限定されています。

※交互接種の場合は、9価ワクチンの接種方法に合わせて、1回目と2回目の間隔を少なくとも1か月以上、2回目と3回目の間隔を少なくとも3か月以上あけて、3回接種します

9価ワクチンについて

令和5年4月1日から、9価ワクチン(シルガード9)が公費で接種できるようになりました。

HPVにはいくつかの種類(型)があり、9価ワクチンは、このうち9種類のHPVの感染を防ぐワクチンです。その中でも、子宮頸がんの原因の80~90%を占める、7種類のHPVの感染を予防することができます。

厚生労働省「9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)について」<外部リンク>

実施医療機関

令和7年度 HPVワクチン実施医療機関 [PDFファイル/13KB]

接種の際の持ち物

2 市が発行した予診票兼接種券

母子健康手帳をお持ちでない方へ

母子健康手帳がご実家等にある場合は、取り寄せをお願いいたします。

紛失された場合、健康づくり課(市役所東庁舎2階)または保健センターにて、発行・再発行を行っています。

・必ず本人が窓口にお越しください。

・本人確認書類をお持ちください。

・過去の予防接種履歴をご確認の上、窓口へお越しください。

予診票兼接種券をお持ちでない方へ

下記の方法で発行・再発行を行っています。

1 健康づくり課(市役所東庁舎2階)または保健センターの窓口に来所

・必ず母子健康手帳をお持ちください。

・その場でお渡しします。

(転入者の方は、1~2時間お時間をいただく場合があります。)

健康づくり課と市内保健センターの連絡先・地図 [PDFファイル/441KB]

2 電子申請

申請日から約2週間で予診票兼接種券を郵送で再発行いたします。

お急ぎの場合は窓口へお越しください。

電子申請はこちらから

予診票兼接種券再発行 申請フォーム<外部リンク>

接種費用

予防接種が受けられない方

・重篤な急性疾患にかかっている方

・この予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを起こしたことがある方

・その他、予防接種をおこなうことが不適当な状態にある方

主治医と相談して予防接種を受ける方

・予防接種後2日以内に発熱のみられた方、全身に発疹等のアレルギーを疑う症状が出た方

・過去にけいれんを起こしたことがある方

・過去に免疫不全の診断を受けた方、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方

・接種しようとする接種液の成分に対して、アレルギー症状をあらわすおそれがある方

・妊娠または妊娠している可能性のある方

・血小板が減少している、出血した際に止まりにくいなどの症状のある方

・ワクチンを接種した後や、けがの後等に原因不明の痛みが続いたことがある方

副反応

詳しくは、下記Q&Aをご覧ください。

接種後の注意

・接種後30分ほどは、座って様子をみてください。

ワクチンを受けることに対する緊張や、強い痛みをきっかけに、立ちくらみがしたり、血の気が引いて、時に失神する(気を失う)ことがあります。血管迷走神経反射という誰にでも起こる可能性がある反応で、通常、横になって休めば自然に回復します。失神し、倒れて怪我をする例も報告されているため、接種後30分ほどは体重を預けられるような場所で、なるべく立ち上がることを避けて、待機して様子を見るようにしてください。

・予防接種当日は激しい運動は避け、接種部位を清潔に保ち、また、接種後の体調管理をしっかり行ってください。接種部位の異常や体調の変化、さらに高熱、けいれん、長期間持続する激しい痛みなどの異常な症状を呈した場合は、すぐに医師の診察を受けてください。

・接種後に気になる症状が現れたときは、以降の接種を中止、延期することが可能です。気になる症状があれば、担当の医師に相談してください。

健康被害救済制度

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。

請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わりますので、健康づくり課へご相談ください。

HPVワクチン接種後の相談窓口

HPVワクチンを含む、予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談にお答えします。

電話番号:03-5656-8246

受付時間:平日9時~17時(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

「HPVワクチン接種に関する相談窓口」(長野県)