本文

HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)について

令和8年4月1日から、接種できるワクチンが9価のみに変更されます

予防接種法の改正に伴い、令和8年4月1日から定期接種で使用できるワクチンが「9価(シルガード9)」のみに変更となります。

2価(サーバリックス)、4価(ガーダシル)は、定期接種に用いるワクチンから除外されます。

2価または4価ワクチンで接種を開始された方も、令和8年4月1日以降に公費接種する場合は、9価ワクチンのみとなりますのでご注意ください。

HPVワクチンの定期接種について

HPVワクチンは、子宮頸がんの原因となる、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染を防ぐワクチンです。また、HPVワクチンで、がんになる手前の状態(前がん病変)が減るとともに、がんそのものを予防する効果があることもわかってきています。

予防接種を受けるにあたっては、以下の説明を読み、ワクチンの効果や副反応を十分理解した上で、接種を受けるかどうかご判断ください。

厚生労働省リーフレット「小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(概要版)」 [PDFファイル/5.81MB]

厚生労働省リーフレット「小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版)」 [PDFファイル/7.12MB]

厚生労働省リーフレット「HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ」 [PDFファイル/1.24MB]

厚生労働省リーフレット「小学校6年~高校1年生相当の女の子と保護者の方へ 令和5年(2023)4月より9価の「HPVワクチン」を公費で接種できるようになりました」 [PDFファイル/791KB]

対象者

小学校6年生から高校1年生相当の女子

(12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子)

※標準的な接種期間は中学1年生の間

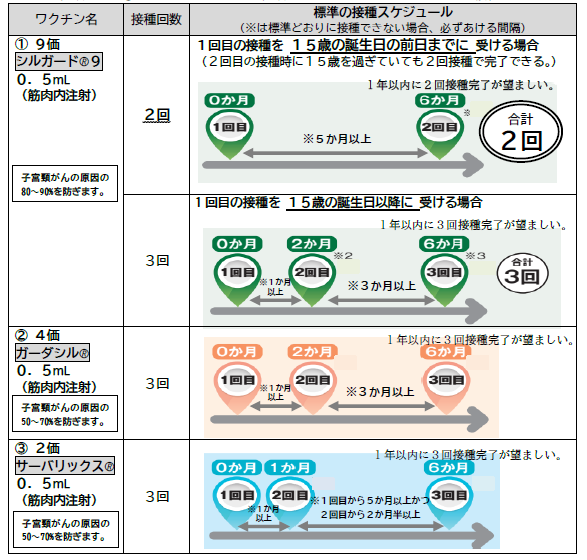

標準的なスケジュール

※は標準どおりに接種できない場合、必ずあける間隔

9価ワクチン(シルガード9)

1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合(2回接種)

6カ月の間隔をおいて2回行います。(合計2回の接種で完了)

※2回目の接種時に15歳を過ぎていても、2回接種で完了となります。

※1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。

1回目の接種を15歳になってから受ける場合(3回接種)

2カ月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6カ月の間隔をおいて1回行います。(合計3回の接種で完了)

※ただし当該方法をとることができない場合は、1カ月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3カ月以上の間隔をおいて1回行います。

4価ワクチン(ガーダシル)

2カ月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6カ月の間隔をおいて1回行います。

※ただし当該方法をとることができない場合は、1カ月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3カ月以上の間隔をおいて1回行います。

2価ワクチン(サーバリックス)

1か月の間隔をおいて2回接種を行った後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回の接種を行います。

※ただし当該方法をとることができない場合は、1カ月以上の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から5カ月以上、かつ2回目の注射から2カ月半以上の間隔をおいて1回行います。

これまでに2価または4価のHPVワクチンを1回または2回接種した方へ

原則として同じ種類のワクチンを接種することをお勧めしますが、医師と相談のうえ、途中から9価のHPVワクチンに変更し、残りの接種を完了すること(交互接種)も可能です。この場合にも公費(無料)で接種することができます。

※2価または4価のHPVワクチンを接種した後に9価のHPVワクチンを接種することに対する効果やリスクについての科学的知見は限定されています。

※交互接種の場合は、年齢にかかわらず、3回接種となります。(9価の3回接種方法に合わせて、1回目と2回目の間隔を少なくとも1か月以上、2回目と3回目の間隔を少なくとも3か月以上あけて、3回接種します。)

実施医療機関

令和7年度 HPVワクチン実施医療機関 [PDFファイル/13KB]

定期予防接種は、市外の医療機関でも接種が可能です。

詳細は、「松本市外で定期予防接種を希望される方へ」をご覧ください。

持ち物

1 母子健康手帳

2 市が発行した予診票兼接種券

予診票兼接種券の個別通知

中学校1年生の4月頃にお送りします。

小学校6年生で接種を希望される方、接種券をお持ちでない方は、下記の方法で発行・再発行を行っています。

1 健康づくり課(市役所東庁舎2階)または保健センターの窓口に来所

・必ず母子健康手帳をお持ちください。

・その場でお渡しします。

(転入者の方は、1~2時間お時間をいただく場合があります。)

健康づくり課と市内保健センターの連絡先・地図 [PDFファイル/441KB]

2 電子申請

申請日から約2週間で予診票兼接種券を郵送で再発行いたします。

お急ぎの場合は窓口へお越しください。

電子申請はこちらから

予診票兼接種券再発行 申請フォーム<外部リンク>

予防接種が受けられない方

・37.5℃以上の発熱のある方

・重篤な急性疾患にかかっている方

・この予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを起こしたことがある方

・その他、予防接種をおこなうことが不適当な状態にある方

主治医と相談して予防接種を受ける方

・心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患がある方

・予防接種後2日以内に発熱のみられた方、全身に発疹等のアレルギーを疑う症状が出た方

・過去にけいれんを起こしたことがある方

・過去に免疫不全の診断を受けた方、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方

・接種しようとする接種液の成分に対して、アレルギー症状をあらわすおそれがある方

・妊娠または妊娠している可能性のある方

・血小板が減少している、出血した際に止まりにくいなどの症状のある方

・ワクチンを接種した後や、けがの後等に原因不明の痛みが続いたことがある方

副反応

HPVワクチン接種後に見られる主な副反応として、発熱や接種した部位の痛みや腫れ、注射による痛み、恐怖、興奮などをきっかけとした失神などが挙げられます。詳しくは、下記Q&Aをご覧ください。

厚生労働省「HPVワクチンに関するQ&A」<外部リンク>

接種後の注意

厚生労働省リーフレット「HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ」 [PDFファイル/1.24MB]

・針を刺した直後から、強い痛みやしびれが生じた場合は、担当の医師にすぐに伝えて、針を抜いてもらうなどの対応をしてもらってください。また、その後の対応についても相談してください。

・予防接種直後に、注射による痛み、恐怖、興奮などをきっかけとした失神が現れることがあります。失神し、倒れて怪我をする例も報告されているため、接種後の移動の際には、保護者の方が腕を持つなどして付き添うようにし、接種後30分ほどは体重を預けられるような場所で、なるべく立ち上がることを避けて、待機して様子を見るようにしてください。

・予防接種当日は激しい運動は避け、接種部位を清潔に保ち、また、接種後の体調管理をしっかり行ってください。接種部位の異常や体調の変化、さらに高熱、けいれん、長期間持続する激しい痛みなどの異常な症状を呈した場合は、すぐに医師の診察を受けてください。

・接種後に気になる症状が現れたときは、それ以降の接種をやめることができます。気になる症状があれば、担当の医師に相談してください。

健康被害救済制度

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。

請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わりますので、健康づくり課へご相談ください。

予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)<外部リンク>

積極的勧奨再開について

平成25年6月14日、HPVワクチン接種後に持続的な体の痛みが報告されていることを踏まえ、接種を積極的に勧奨すべきではない」旨の通知が厚生労働省から発出されたことに伴い、松本市では個別通知等による積極的な接種勧奨を差控えておりました。

しかし、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会及び薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会において、HPVワクチンの有効性及び安全性に関する評価等について継続的に議論が行われた結果、安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたため、積極的な勧奨を差し控えている状態を終了させることが妥当であると判断されました。

これにより、令和3年11月26日、子宮頸がん予防接種の対象者及び保護者に対し、個別に接種勧奨を行うよう厚生労働省から通知が発出されました。

以上を踏まえて、令和4年4月より、個別勧奨を実施しています。

キャッチアップ接種の経過措置について

積極的勧奨の差控えにより接種機会を逃した方に対して、公平な接種機会を確保する観点から、時限的に、従来の定期接種の対象年齢を超えて接種を行うこと(キャッチアップ接種)について、 厚生科学審議会予防接種・ ワクチン分科会で議論が行われた結果、令和4年4月から令和7年3月までの3年間、キャッチアップ接種が行われました。

また、平成9年度~平成20年度生まれの女性で、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種している方は、経過措置として、令和8年3月31日まで残りの回数を公費で接種できることになりました。

詳細は、「HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)のキャッチアップ接種について」をご覧ください。

HPVワクチン接種後の相談窓口

- 子宮頸がん予防ワクチン接種についての相談窓口(厚生労働省)<外部リンク>

- 子宮頸がん予防ワクチン接種についての相談窓口(長野県)<外部リンク>

- 子宮頸がん予防ワクチン接種後に生じた症状の診療に関する協力医療機関<外部リンク>