本文

【終了】ひきこもり支援講演会

更新日:2024年11月25日更新

印刷ページ表示

本講演会は終了しました。大勢の皆様にご参加いただき、ありがとうございました。

講演内容・アンケート結果を、以下に掲載しています。

講演「ひきこもりの理解と支援ー当事者の視点からー」

講師のひきこもり体験談(要旨)

- 高校2年生の時から、あらゆる症状が出て体が動かなくなり、不登校になった。

- 当時、学校や教師が自分に合わないと感じていた。また、母との関係が良くなかった。

- 母には従順だったが、20代頃からおかしいと感じ始めた。

- 母と対立するうちに、「この人は、本当に私の言うことがわからないんだ」ということを理解した。今となっては、親子も他人であり、生きてきた環境や時代が違うため、考え方の違いがあっても当然だと思っている。

- 母からお小遣いがもらえなくりアルバイトを始めたが、体調が悪く長続きしなかった。

- 初めて死を考えたとき、頭に映像が浮かんだ。その映像のなかで、自身の足のつま先がわずかに「生きる」の方向を向いていたため、生きることにした。

- いくつもの精神科を受診し、8人目で初めて、信頼できる医師に出会えた。

- その後は、少しずつ生きるためのエネルギーを溜めることができるようになり、同じ境遇にいる当事者の人たちと出会うこともできた。

当事者の声(実態調査)と自身の経験から伝えたいこと(要旨)

- ひきこもりというのは、"地下の世界"にいる状態のようなもの。そのため、「散歩でもしたら」というアドバイスは、当事者にとっては"地上の世界"にいる人を対象にしていると感じられ、効果がない。

- ひきこもると昼夜逆転の生活になる人が多い。理由の一つとして、「周りの人は昼間、仕事や学校に行っているのに、自分は家に居てもいいのか」という自責の念を感じることが挙げられる。夜になると「生きていていい」を感じ、活動を始める。

- ひきこもりの人は、外部からのネガティブな声掛けが一言でもあると、それまで溜めていた生きるためのエネルギーが一瞬にして全てなくなり、元の状態に戻ってしまう。

- ひきこもり当事者に対して「~してあげる」「上から目線」ではなく、共に歩んでいく姿勢が大事。

アンケート結果

アンケート結果(オンライン) [PDFファイル/335KB]

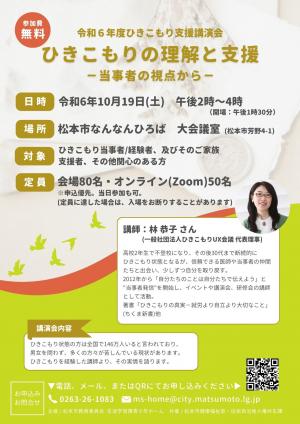

日時

令和6年10月19日(土曜日) 午後2時~午後4時

会場

なんなんひろば 3階 大会議室(松本市芳野4-1)

参加者

87名 (会場…47名 オンライン…40名)

講師

一般社団法人ひきこもりUX会議 代表理事 林 恭子 さん