本文

にこにこ赤ちゃんの栄養と食事

★★★目次★★★

はじめに

離乳食とは

離乳食は、赤ちゃんが母乳や育児用ミルク以外の食べ物を飲み込む、とり込む、つぶす練習をするための食事のことです。

食べる楽しさや経験を重ね、家族みんなで楽しく食事ができるようにしていきましょう。

ここでは、楽しく離乳食を進めていくためのポイントを紹介していますので、参考にしてください。

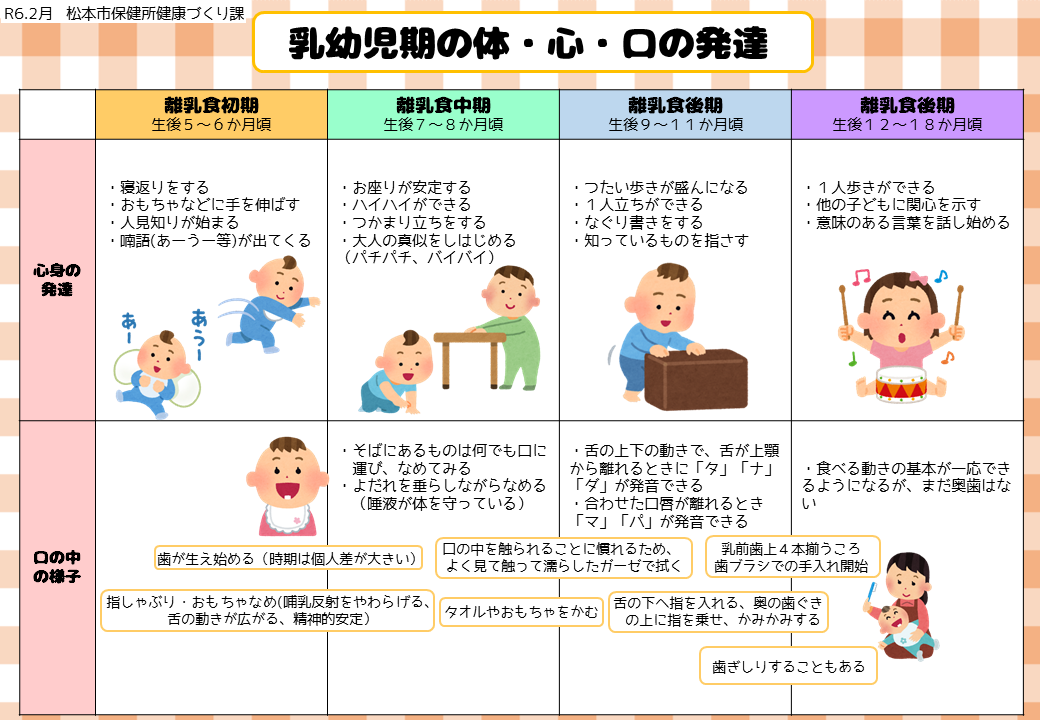

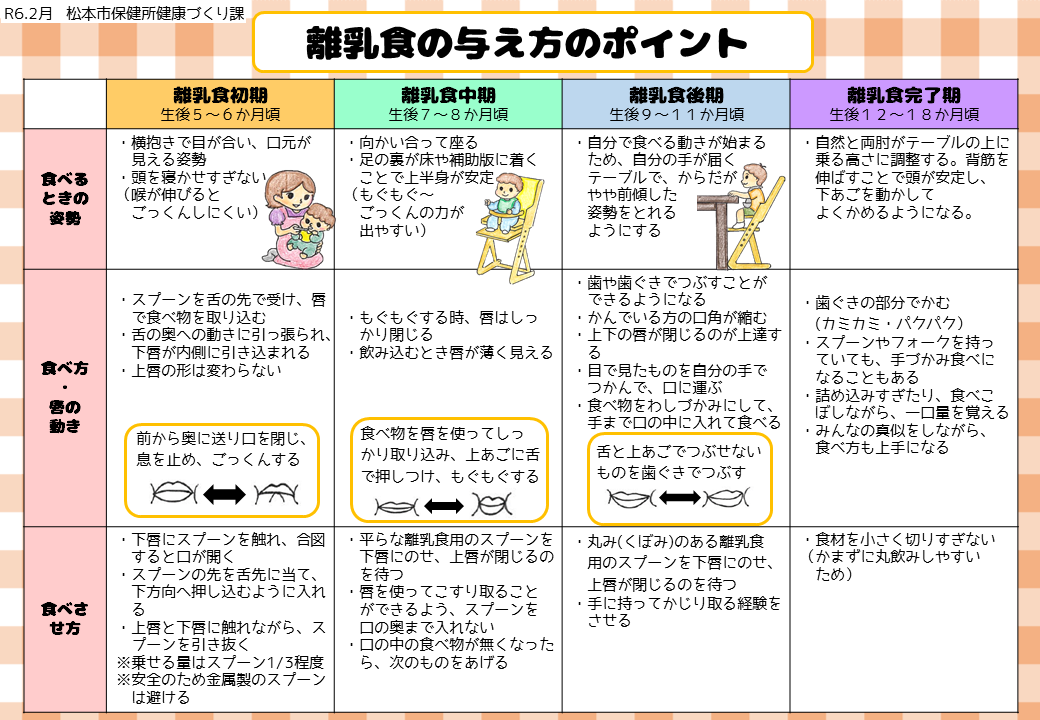

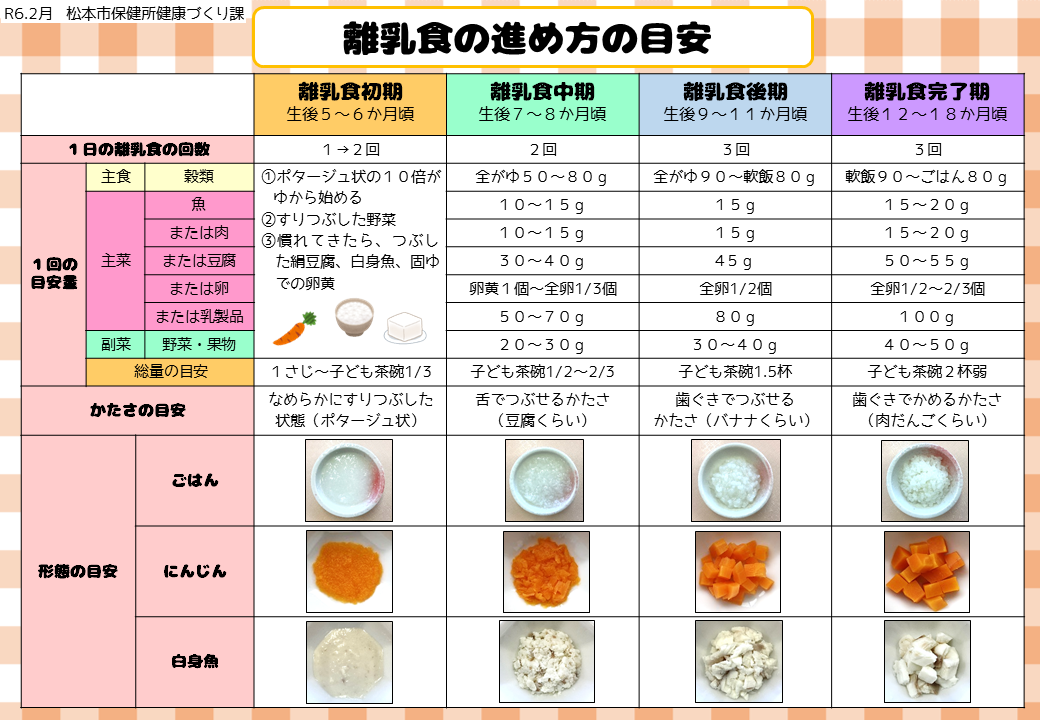

離乳食の量や進め具合は個人差があります。発達・発育、口の動きを見ながら、進めていきましょう。

離乳食のポイント

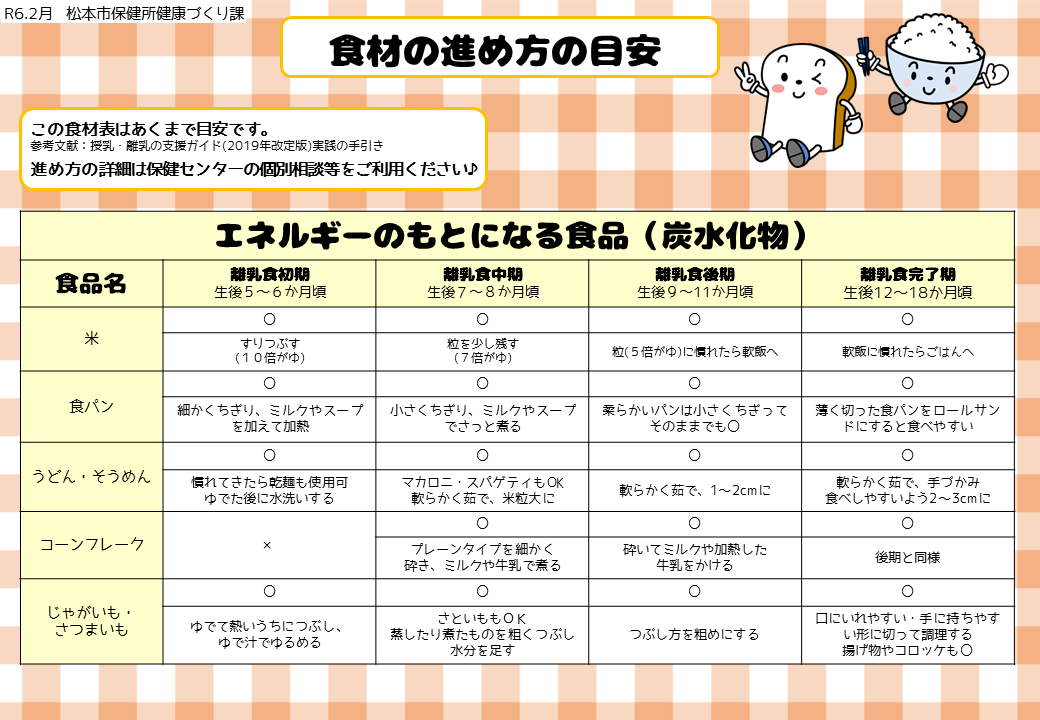

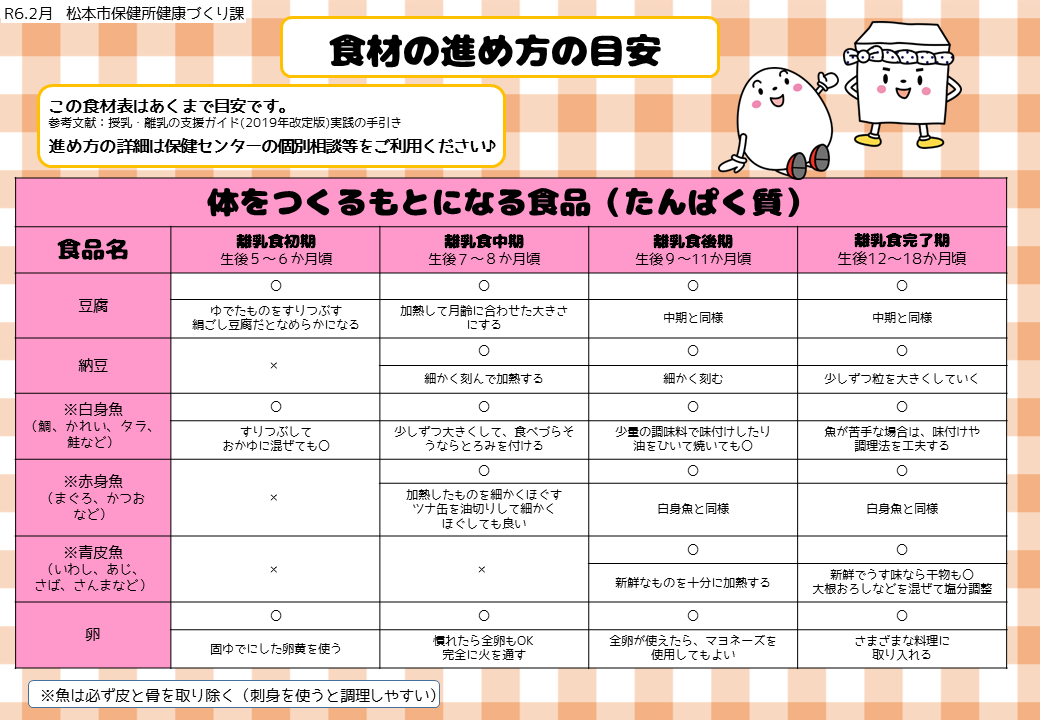

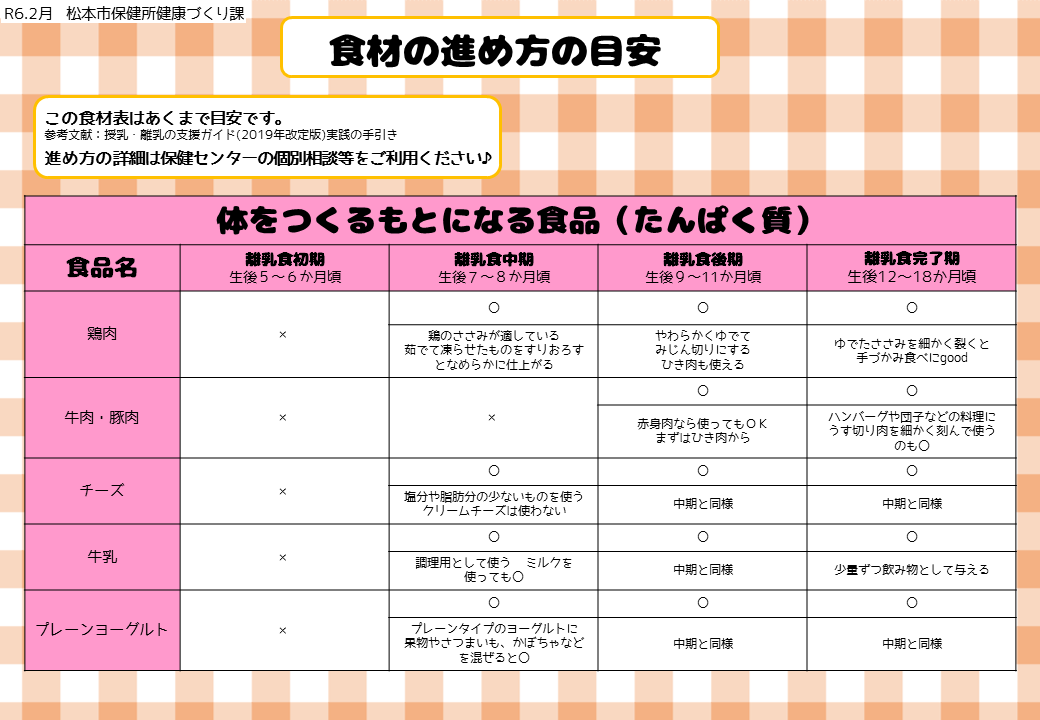

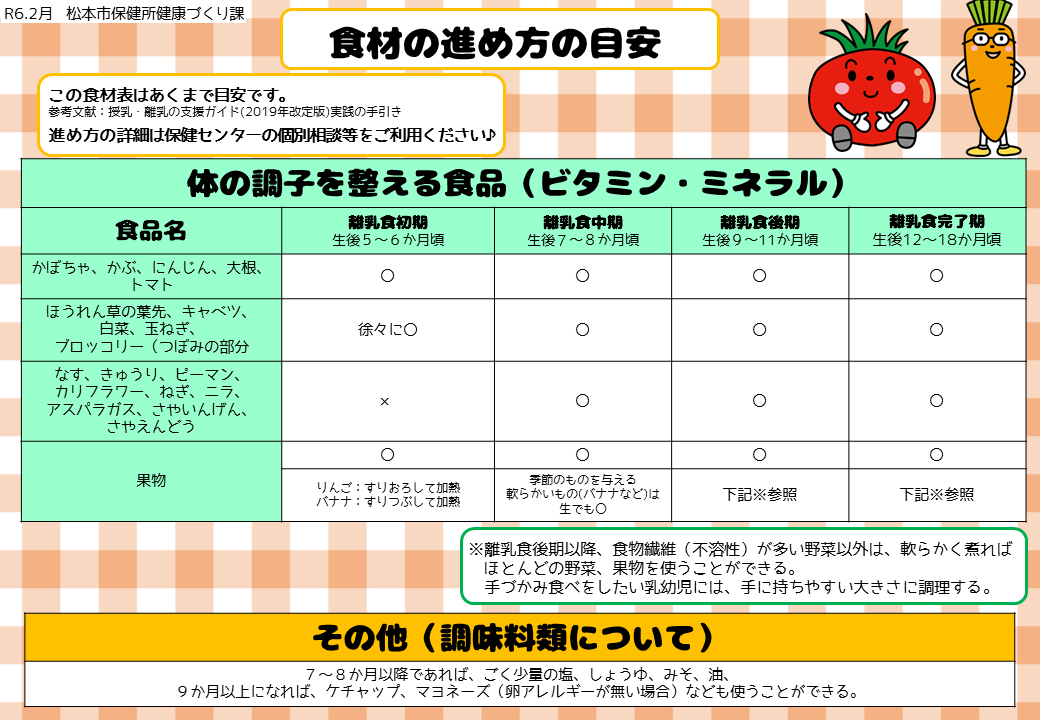

●月齢ごとの目安について●

画像をタップ・クリックすると資料データが開きます。

画像保存をして見返すのもおすすめ★

離乳食作りにあると便利なもの

まな板、包丁、フライパン、小鍋など以外に、右の離乳食の調理器具があると、便利です。

ベビー用品購入場所などに売っています。

あると便利なグッズ

蓋つき製氷機、冷凍可能な密封袋、小さな密封容器、茶こし(裏ごし器の代わりになります)、すり鉢、スプーン、フォークなど

離乳食作りで注意したいこと

食品衛生

- 調理の前に手洗いをしっかり行うこと

- 調理器具や食器、ふきんをしっかり消毒すること

- 食品は必ず加熱すること

- 食べ残しは与えないこと

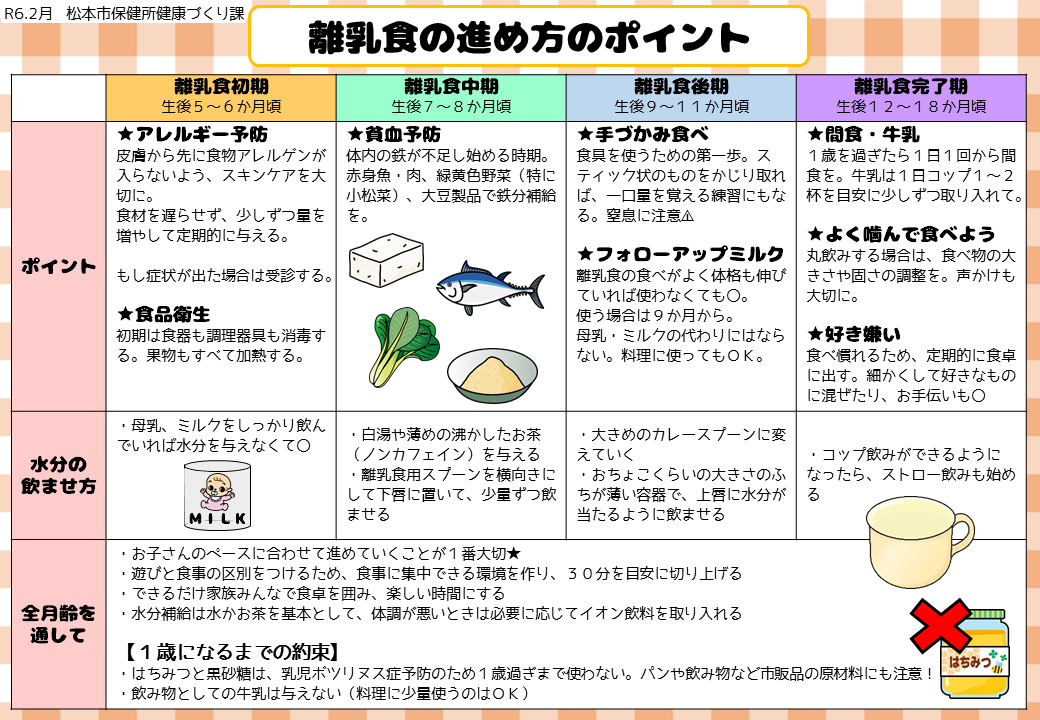

1歳まで与えないもの

はちみつ・黒砂糖・井戸水

乳児ボツリヌス症の原因になります。通常の加熱では死滅しないので調理では使わないこと、加工食品は原材料を確認するなどして誤って与えないようにしましょう。

牛乳

乳児の未熟な腎臓には負担になりますので、1歳を過ぎるまで飲用は避けるようにしましょう。離乳食の材料としては利用できます。

間食(おやつ)

1歳までは3回の離乳食をしっかり与え、母乳または育児用ミルクを与えましょう。1歳を過ぎて与える場合は、3回の食事を基本とし、間食(おやつ)の時間と量に気をつけましょう。少量でも頻回に与えると、むし歯になる可能性があります。また、空腹感を感じにくくなります。

★離乳食の内容★

おかゆ(主食)

初めて与える離乳食は、10倍がゆを裏ごししたもの

10倍がゆの裏ごしに食べ慣れたら、お米の粒が残る「10倍がゆ→7倍がゆ→5倍がゆ→軟飯」と進めていきましょう。

※冷凍する場合は、1週間を目安に使い切りましょう。

おかず(主菜・副菜)

主食、主菜、副菜がそろった食事にしましょう。

主菜 肉、魚、大豆・大豆製品等

副菜 野菜、海藻、きのこ、いも類等

調理方法について

離乳食は、茹でる、煮るが中心です。

その後、つぶしたり、刻んだりと食べやすい形態にします。

離乳食情報おすすめページ

(作り方動画、教室案内、Q&A、レシピ)

松本市ホームページでは、ほかにも離乳食に関する情報を掲載です♪

●すくすく離乳食動画:初期~後期の離乳食の形態や裏ワザを公開中!

〇育児学級:離乳食初期・中期頃の栄養やお口について講座を行っています

●離乳食のQ&A:月齢ごとに多い離乳食のお悩みをまとめて回答しています

〇乳幼児期おすすめレシピ:月齢に合わせたレシピを紹介★