本文

文書館の刊行物のご案内

松本市文書館でこれまでに刊行された書籍をご紹介します。『松本市史研究-松本市文書館紀要-』は、第33号以降の号はPDFデータを当ページにて公開しておりますのでご覧ください。

刊行書籍一覧

購入方法

- 購入の申込みは、松本市文書館へお願いします。

- ご希望の書名・部数・ご住所・お名前・電話番号・メールアドレスをお知らせください。

- 折り返し、本代と送料をご連絡しますので、現金書留で送金願います。

- 入金を確認次第、発送いたします。

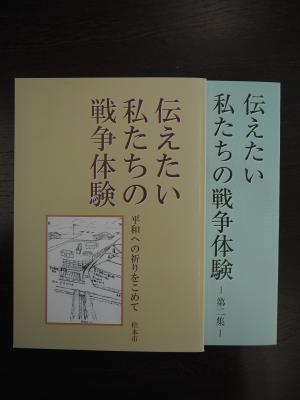

【読まれています】伝えたい私たちの戦争体験1・2

戦争終結から今年で80年目を迎えます。松本市で刊行の戦争体験の証言集『伝えたい私たちの戦争体験』は

平成23年からおこなわれた聞き取り調査をもとに一般の方にも分かりやすく従軍・勤労動員・学徒動員・開拓団

・引揚げなどいまとなっては貴重な肉声の数々をまとめた内容となっています。

購入は文書館までお問い合わせください。また、近年の文書館・平和推進課との共催事業「文書館子ども講座

&親子平和教室」での体験者の証言は下記の文書館紀要から読むことが出来ますので併せてご覧ください。

『伝えたい私たちの戦争体験』第1・2

価格(円):1,020

松本市史研究第35号-松本市文書館紀要-

最新号の紀要はこちらからご覧いただけます。

【研究報告】

明治初年の松本博覧会について 原澤 知也

新たな伝統を紡いで無形民俗文化財を伝承する

—松本市重要無形民俗文化財両島のコトヨウカ行事の事例から- 窪田 雅之

松本市文書館所蔵「小里家文書」に見る近代松本における人的ネットワーク形成の諸相

—小里頼永宛福島安正書簡を中心にー 木曽 寿紀

自治体文書館の基礎 —統治、アイデンティティ、民主主義ー 石井 敬一

【子ども講座&親子平和教室講演記録】

戦時中の思い出 —小学校・中学校・師範学校時代を振り返るー 大島 正人

【令和6年度 第9回 松本市文書館講座記録】

パネルディスカッション

市民にとっての博物館・図書館・文書館3 —市民の知りたいにこたえるためにー

松本市史研究第34号-松本市文書館紀要-

34号の紀要はこちらからご覧いただけます。

34号古川報告・表1~23 [Excelファイル/934KB]

【研究報告】

松林家文書からみる渚学校について 遠藤 正教

昭和十一年国宝指定前後の松本城の状況について

―伊藤政一『松本城国宝指定後推移』の記述を中心に― 上條 昌明

公文書管理法と自治体文書館のマネジメント 石井 敬一

博物館と観光振興とのかかわりについて

―昭和十年代の松本紀念館の「教育的名地」と「唯一の施設名物」への過程から― 窪田 雅之

松本市文書館所蔵「小里家文書」に見る清末中国関係者関係文書

―小里頼永宛河原操子書簡を中心に― 木曽 寿紀

【調査報告】

松本市文書館所蔵資料調査報告㈡―岡田村役場文書群を中心として― 古川 和拓

【活動報告】

歴史的な文字資料をわかりやすく展示しよう―コロナとスペイン風邪の展示を通して― 池田 瑞稀

【子ども講座&親子平和教室講演記録】

陸軍松本飛行場と私 横田 國政

松本市史研究第33号-松本市文書館紀要-

33号の紀要はこちらからご覧いただけます。

【研究報告】

私権の保護と民事手続法―加藤正治博士の著作から― 石井 敬一

川島浪速と満蒙独立運動―辛亥革命期を中心に― 木曽 寿紀

【調査報告】

松本市文書館所蔵資料調査報告(一)―岡田村役場文書群を中心として― 古川 和拓

【活動報告】

講座・企画展・施設連携と松本市文書館の在り方―令和四年度の事業実践から考える―窪田 雅之

【講座資料】

第七回文書館講座 パネルディスカッション「市民にとっての博物館・図書館・文書館-松本市のMla連携を考える-」―令和四年度の事業実践から―

松本市史研究-松本市文書館紀要- 索引

「松本市史研究」は平成3年発行の創刊号から最新号まで松本市域の歴史の調査・研究の成果をまとめて、皆様に提供しています。松本市文書館や松本市内の各図書館などで閲覧できるほか、文書館で販売しています。

| 創刊号 | ||||

| タイトル | サブタイトル | 著者等 | 分類 | |

| 松本市史編さんのめざすもの | 金井 圓 | 講演 | ||

| 早落城をめぐって | 笹本 正治 | 原始・古代・中世 | ||

| 松本市域近世村落の村高の変遷について | 高木 俊輔 | 近世 | ||

| 戸田家中「出身記」について | 山浦 寿 | 近世 | ||

| 松本藩の騒動鎮圧令と「百姓騒動取斗心得」 | 太田 秀保 | 近世 | ||

| 近代初期における現松本市域 | 村内概況調書にみる村柄 | 上條 宏之 | 近代 | |

| 地下水利用にみる松本市の空間構造 | 吉田 隆彦 | 現代 | ||

| 民俗編のめざすもの | 小林 経廣 | 民俗 | ||

| マチの見方 | 倉石 忠彦 | 民俗 | ||

| 都市民俗調査ノート | 原 毅彦 | 民俗 | ||

| 旧役場史料の整理と保存について | 小松 芳郎 | 編さん室から | ||

| 河川の変遷 | 降旗 和夫 | 自然 | ||

| 冬型の気圧配置で降る松本平の雪について | 関 三孝 | 自然 | ||

| 松本市の陸水 | 沖野 外輝夫 | 自然 | ||

| 松本市の植物(1) | 上田 勝義 | 自然 | ||

| 松本盆地の動物アラカルト | 吉田 利男 | 自然 | ||

| 第2号 | ||||

| 素描・筑摩国府 | 桐原 健 | 原始・古代・中世 | ||

| 松本市域における弥生時代以降の開発と遺跡立地 | 直井 雅尚 | 原始・古代・中世 | ||

| 松本藩の藩学について | 宮川 清治 | 近世 | ||

| 松本城天守築造年代について | 中川 治雄 | 近世 | ||

| 松本近代文学年表 1散文編 | 宮坂 敏夫 | 近代 | ||

| 南深志町五番丁の人びと | 明治期飯田町の戸口と人びとの願い | 小松 芳郎 | 近代 | |

| 松本市の人口 | 高度経済成長期とその後の人口変動 | 藤森 喜雄 | 現代 | |

| 『機業・染色のおぼゑ』のこと | 倉石 あつ子 | 民俗 | ||

| 木像道祖神に関する一考察 | 松本市域を中心に | 窪田 雅之 | 民俗 | |

| 旧役場史料の整理・保存について | 小松 芳郎 | 編さん室から | ||

| 美ケ原周辺の地質 | 永田 勇夫 | 自然 | ||

| 薄川流量の変動特性について | 星川 和俊 | 自然 | ||

| 松本市の植物(2) | 土田 勝義 | 自然 | ||

| 昆虫調査中間報告 松本にすむセミ | 倉田 稔 | 自然 | ||

| 第3号 | ||||

| 捧庄の範囲・地頭・開発に関わる考察 | 中島 経夫 | 原始・古代・中世 | ||

| 大村遺跡の抱える問題 | 桐原 健 | 原始・古代・中世 | ||

| 貞享騒動の性格づけをめぐって | 田中 薫 | 近世 | ||

| 弘化二年の「取調書上帳」について | 丸山 康文 | 近世 | ||

| 天皇巡幸と民衆の対応 | 明治十三年の松本地域を中心に | 仁科 利明 | 近代 | |

| 私立村上学校について | 明治期松本における私立小学校の成立と推移 | 佐藤 玲子 | 近代 | |

| 内田区が松本市に合併する経過について | 金井 清 | 現代 | ||

| 松本市の工業の近年の状況と課題 | 吉田 隆彦 | 現代 | ||

| 職人三態 | 巻山 圭一 | 民俗 | ||

| マチに近いヤマ | 入山辺に生きる人 | 浅野 久枝 | 民俗 | |

| 文書史料の調査と活用について | 小松 芳郎 | 編さん室から | ||

| 美ケ原周辺の地質(2) | 永田 勇夫 | 自然 | ||

| 身近な水を測る | 加藤 憲二 | 自然 | ||

| 松本平の日照について | 関 三孝 | 自然 | ||

| 松本市の淡水魚類相 | 上原 武則 | 自然 | ||

| 松本市の植物(3) | 土田 勝義 | 自然 | ||

| 第4号 | ||||

| 磨製石鏃考 | 松本市域における弥生時代社会の一考察 | 関沢 聡 | 原始・古代・中世 | |

| 筑摩県の初期荘園 | 野村 一寿 | 原始・古代・中世 | ||

| 信濃国筑摩郡に観る富豪層の活動 | 桐原 健 | 原始・古代・中世 | ||

| 助郷をめぐる諸問題 | 洗馬・本山・塩尻三宿の加人馬をめぐる一件を中心に | 臼井 光裕 | 近世 | |

| 旗本領百瀬知行所の年貢収取について | 荒井 裕晶 | 近世 | ||

| 沙田神社御柱考 | 青木 隆幸 | 近世 | ||

| 窪田空穂の生家新築をめぐる一考察 | 上條 宏之 | 近代 | ||

| 信州国民党について | 峯村 由章 | 近代 | ||

| 大正期の松本市とその周辺地域の人口 | 藤森 喜雄 | 現代 | ||

| 総選挙結果からみた松本市民の政党支持の動向 | 金井 清 | 現代 | ||

| 民俗学からみた城下町研究の予備的考察 | 福沢 昭司 | 民俗 | ||

| 圃場整備による暮らしの変化 | 三石 稔 | 民俗 | ||

| 文書史料の保存について | 所蔵者のがわから | 小松 芳郎 | 編さん室から | |

| 美ケ原立壁沢砂岩泥岩層中にみられる堆積構造 | 遠藤 忠慶 | 自然 | ||

| ニセアカシア林の巧ざる実験 | 船越 眞樹 | 自然 | ||

| 松本市の鳥(1) | 塩原 克広 | 自然 | ||

| 松本市の植物(4) | 土田 勝義 | 自然 | ||

| 第5号 | ||||

| 筑摩郡の郷 | 近年の増加した考古学資料からの郷の範囲の推定 | 原 明芳 | 原始・古代・中世 | |

| 松本市中山三六号古墳出土の土器 | 直井 雅尚 | 原始・古代・中世 | ||

| 小笠原氏の内訌をめぐって | 後藤 芳孝 | 原始・古代・中世 | ||

| 「天保四年 遺作書留帳」から | 太田 秀保 | 近世 | ||

| 天保九年竹淵村勝蔵一件 | 天保期の刑事訴訟制度研究の一史料 | 青木 隆幸 | 近世 | |

| 翻刻「紙十句集」と解説 | 宮坂 敏夫 | 近代 | ||

| 明治時代の松本の人口 | 藤森 喜雄 | 近代 | ||

| 歩兵第五十聯隊赤レンガ建物の調査から | 小松 芳郎 | 現代 | ||

| 河川、土地利用と松本市の変貌 | 吉田 隆彦 | 現代 | ||

| 地域社会と生活の形成 | 倉石 忠彦 | 民俗 | ||

| 松本市域のつきあいと義理の一時的考察 | 小林 経廣 | 民俗 | ||

| 鉢伏山の植物 | 松田 行雄 他 | 自然 | ||

| 昆虫調査中間報告 松本市の蝶 | 降籏 剛寛 | 自然 | ||

| 松本市の魚道 | 山本 雅道 | 自然 | ||

| 松本市の土地利用 農地を中心にした変遷 | 大木 正夫 | 自然 | ||

| 青木層の崩壊層 | 堀内 義 | 自然 | ||

| 第6号 | ||||

| 『松本市史』旧市町村編完結にあたって | 金井 圓 | 編集委員会あいさつ | ||

| 松本市内遺跡の文字資料 | 硯・墨書土器を中心として | 神澤 昌二郎 | 原始・古代・中世 | |

| 縄文時代の土製耳飾り断想 | エリ穴遺跡の発掘調査を通して | 樋口 昇一 | 原始・古代・中世 | |

| 年貢米販売の諸問題 | 旗本領百瀬知行所を事例として | 丸山 康文 | 近世 | |

| 武石道通行をめぐる一考察 | 臼井 光裕 | 近世 | ||

| 悪米の溢籾と上質米の真籾 | 田中 薫 | 近世 | ||

| 松原栄と自学結社について | 青木 教司 | 近代 | ||

| 開智学校英学課について | 筑摩県における中等教育の萌芽 | 佐藤 玲子 | 近代 | |

| 第五次松高事件とその背景 | 事件の生成過程をめぐって | 峯村 由章 | 近代 | |

| 入山辺のぶどう栽培 | 聞き取りを中心として | 小松 芳郎 | 現代 | |

| サイフの在り方 | 主婦対嫁…家長対主婦 | 倉石 あつ子 | 民俗 | |

| 現代の道祖神 | その役割と性格を中心に | 窪田 雅之 | 民俗 | |

| 澤柳秀彰家の住まい | 小林 経廣 | 民俗 | ||

| 松本市域の地形の形成と区分 | 熊井 深志 | 自然 | ||

| 松本市の霧 | 関 三孝 | 自然 | ||

| 松本市の哺乳類 | 宮尾 嶽雄 | 自然 | ||

| 松本市の植物 | 上田 勝義 | 自然 | ||

| 第7号 | ||||

| 筑摩郡の古代寺院推考 | 桐原 健 | 原始・古代・中世 | ||

| 松本城二ノ丸太鼓門枡形の復元 | 中川 治雄 | 近世 | ||

| 馬場屋敷をめぐる二、三の問題 | 山浦 寿 | 近世 | ||

| 天明八年埴原村盗賊改差紙一件史料 | 火付盗賊改捜索への村方の対応 | 荒井 裕晶 | 近世 | |

| 歩兵第五十聯隊の生活 | 聞き取りを中心として | 小松 芳郎 | 近代 | |

| 松本市を中心とする人口移動 | 藤森 喜雄 | 現代 | ||

| 民具調査・収集の方法 | わらじの乳の位置の測りかたを話題にして | 巻山 圭一 | 民俗 | |

| 遊びの空間 | 三石 稔 | 民俗 | ||

| 保存されている旧役場史料の一考察 | 小松 芳郎 | 編さん室から | ||

| 中世の小笠原文書と「勝山小笠原文書」の成立 | 福島 紀子 | 編さん室から | ||

| 会田川に見られるスランプ堆積物 | 堀内 義 | 自然 | ||

| 第8号 | ||||

| タタキの不使用 | 岡田町・宮の前遺跡出土のハケ目調整瓦について | 関沢 聡 | 原始・古代・中世 | |

| 松本市域の寺子屋師匠・筆塚・規定 | 宮川 清治 | 近世 | ||

| 明治三年戸籍について | 高木 俊輔 | 近世 | ||

| 胡桃沢勘内 | 桐原 義司 | 近代 | ||

| 近代松本学の始まり | 近代化開始期における地域都市学の試み | 上條 宏之 | 近代 | |

| 明治十八年「学校管理之心得」にみる生徒懲罰のあり方について | 青木 教司 | 近代 | ||

| 東海浪端原義勇隊開拓団(端原会)小史 | 語り伝える時代の証言として | 矢久保 公司 | 近代 | |

| 松本市の都市計画に関する一考察 | 金井 清 | 現代 | ||

| 鳶のいたマチ | 福澤 昭司 | 民俗 | ||

| 岡田伊深の季節と暮し | 浅野 久枝 | 民俗 | ||

| 巨木の今昔 | 松田 行雄 | 自然 | ||

| 消えた露頭・掘り出された化石 | 波多腰 忠行 | 自然 | ||

| 木船 清 | ||||

| 松本市の黒色土 | 大木 正男 | 自然 | ||

| 松本市の水環境 | 沖野 外輝夫 | 自然 | ||

| 松本市における在来魚類の絶滅または絶滅危惧種・希少種の動態について | 上原 武則 | 自然 | ||

| 第9号 | ||||

| 地域文書館の課題 | 松本市文書館の開館によせて | 高野 修 | 講演 | |

| わが国の文書館の現状と課題 | 小松 芳郎 | 講演 | ||

| 情報公開と文書館 | 小川 千代子 | 講演 | ||

| 諏方国と筑摩郡 | 桐原 健 | 市史研究 | ||

| 松本城下における砥石流通の事例 | 松本城下町跡本町第四次発掘調査から | 竹内 靖長 | 市史研究 | |

| 松本本町の近代の祭り | その収支と負担をめぐって | 小松 芳郎 | 市史研究 | |

| 一枚の関札から見る近世の交通 | 福島 紀子 | 史料紹介 | ||

| 埋橋の歴史と変遷 | 伊藤 英雄 | 地域の歴史 | ||

| 松本市史編さんの成果と課題 | 金井 圓 | 松本市文書館開館記念講演 | ||

| これからの地域文書館の課題 | 市域における民俗文化のほりおこしから | 小林 経廣 | 松本市文書館開館 | |

| 市史編さんから文書館へ | 松本市文書館開館の経過 | 小松 芳郎 | 松本市文書館開館 | |

| 第10号 | ||||

| 近世文書の行方 | 斎藤 洋一 | 講演 | ||

| 中世史料にみる信濃 | 福島 紀子 | 講演 | ||

| 近世史料にみる信濃 | 古川 貞雄 | 講演 | ||

| 近代史料にみる長野県 | 小松 芳郎 | 講演 | ||

| 信濃源氏平賀氏・大内氏について | 本郷 和人 | 市史研究 | ||

| 開化史としての「松本学」の成立 | 関口友愛・浅井洌交著『松本繁昌記』の検討を通して | 上條 宏之 | 市史研究 | |

| 明治・大正期における松本市の火災 | 小松 芳郎 | 市史研究 | ||

| 和田神社本殿と棟梁小松七兵衛 | 吉澤 政己 | 市史研究 | ||

| 女鳥羽川遺跡出土縄文時代晩期終末土器群の再報告 | 田多井 用章 | 市史研究 | ||

| 三間沢川下流の原始・古代・中世 | 地形の変化と集落 | 竹原 学 | 市史研究 | |

| 宝来集について | 浅田 周一 | 史料紹介 | ||

| 第11号 | ||||

| 中世史料にみる信濃府中 | 平野社と浅間郷 | 井原 今朝男 | 講演 | |

| 地域に遺す史料 | 行政文書の保存 | 遠藤 忠 | 講演 | |

| 近世文書の魅力 | 森 安彦 | 講演 | ||

| 中世の歳時記 | 農事暦に見る村の一覧 | 福島 紀子 | 講演 | |

| 史料にみる近代の戦争 | 戦時下の暮らし | 小松 芳郎 | 講演 | |

| 大開発時代(七から八世紀)の奈良井川の東と西 | 原 明芳 | 市史研究 | ||

| 解体人形と『覚之記』について | 青木 歳幸 | 市史研究 | ||

| 明治初期の信州松本教会 | 塚田 博之 | 市史研究 | ||

| 旧東筑摩郡寿村における第二次世界大戦末期・敗戦直後の人口 | とくに昭和二十年の転入・転出動向を中心として | 藤森 喜雄 | 市史研究 | |

| 第12号 | ||||

| 郷土史前史の試みと文字資料 | 塚本 学 | 講演 | ||

| 三明山専称寺の移築について | 浅田 周一 | 市史研究 | ||

| 戦後直後、松本市内における青年団運動 | 大串 潤児 | 市史研究 | ||

| 近代日本における地方公娼制度の成立と展開 | 黄 琴玉 | 市史研究 | ||

| 戦時下の村常会 | 東筑摩郡新村の常会指示事項 | 小松 芳郎 | 市史研究 | |

| 史料「安政六年 諸事日記帳」 解説 | 史料紹介 | |||

| 第13号 | ||||

| 防災と資料保存 | 小川 千代子 | 講演 | ||

| 高地性集落としての城山腰遺跡 | 桐原 健 | 市史研究 | ||

| 城下町とその周縁に住む人々の生活と生業 | 城下町をとりまく空間構造と湧水利用の地域おこし | 田中 薫 | 市史研究 | |

| ちょんがれちょぼくれ成立試論 | 信濃国府松本領文政八年赤蓑騒動の場合 | 太田 秀保 | 市史研究 | |

| 長野県最初の盲ろう教育機関 | 松本訓盲院設立と東筑摩下の盲ろう教育環境 | 小平 千文 | 市史研究 | |

| 戦時下の村常会指示事項 | 長野県の常会指示事項との比較検討をとおして | 小松 芳郎 | 市史研究 | |

| 第14号 | ||||

| 信濃における戦国時代 | 西国との比較をとおして | 久留島 典子 | 講演 | |

| 長野県の郷土教育運動 | 教育会・学校史料の活用 | 伊藤 純郎 | 講演 | |

| 龍雲山広沢寺の文書と文書整理 | 福島 紀子 | 文書の管理と整理・保存 | ||

| 市町村における自治体史編纂の成果と公文書保存の課題 | 全史料協資料保存委員会によるアンケート調査から | 福島 紀子 | 文書の管理と整理・保存 | |

| 地価分布からみた二十一世紀初頭の松本市の姿 | 吉田 隆彦 | 市史研究 | ||

| 学童疎開の記録 | 世田谷区三宿国民学校の長野県への疎開 | 小松 芳郎 | 市史研究 | |

| 第15号 | ||||

| 八幡信仰について | 飯沼 賢司 | 講演 | ||

| デジタル化時代の資料保存の動向と課題 | 金澤 勇二 | 講演 | ||

| 奈川牛と江戸 | 史料編纂と関わりの中で | 熊井 保 | 講演 | |

| 歴史資料の選び方 | 公文書保存の方策 覚え書 | 小川 千代子 | 文書の管理と整理・保存 | |

| 長野県における公文書保存の歩み | 公文書館設立と資料保存活動の現状と課題 | 田玉 徳明 | 文書の管理と整理・保存 | |

| 松本城の嘉助伝説の成立過程 | 加助の執念天守を傾むかす | 中川 治雄 | 市史研究 | |

| 日露戦争時の出征兵士と青年会 | 東筑摩郡中山村埴原青年会の事例 | 小松 芳郎 | 市史研究 | |

| 第16号 | ||||

| 身近な博物館をご存知ですか? | 博物館学と文書館学 | 日露野 好章 | 講演 | |

| 古代の筑摩に通じた官道と国府・駅家考 | 丸山 昭 | 市史研究 | ||

| 松本における木曽御嶽信仰とお札降りの一側面 | 今井村音松の行動を通して | 丸山 康文 | 市史研究 | |

| 松本市における製糸業の分布 | 斎藤 功 | 市史研究 | ||

| 呉羽 正昭 | ||||

| 疎開学童の賄い | 東筑摩郡寿村・中山村への疎開 | 小松 芳郎 | 市史研究 | |

| 第17号 | ||||

| 近世の旅日記から見た信州 | 櫻井 邦夫 | 講演 | ||

| 戦国期の信濃と上杉氏・武田氏 | 矢田 俊文 | 講演 | ||

| 宮村の明神・天神両社祭礼の歴史 | 田中 薫 | 市史研究 | ||

| 松原衢 | 医学から転じた教育者 | 鈴岡 潤一 | 市史研究 | |

| 続・陸軍松本飛行場跡についての覚書 | 原 明芳 | 市史研究 | ||

| 第18号 | ||||

| 中山道の宿駅と大名通行 | 信州を中心に | 波田野 富信 | 講演 | |

| 阪神・淡路大震災の記録を集める | 佐々木 和子 | 講演 | ||

| 下神出土の墨書土器覚書 | 桐原 健 | 市史研究 | ||

| 新松本市域の人口の特性(一) | 松本市四賀地区の人口の変動と人口問題 | 藤森 喜雄 | 市史研究 | |

| 松本市神田地域の小字名の変遷 | 百瀬 和彦 | 市史研究 | ||

| 松本市100年の歴史 | 小松 芳郎 | 松本市100年 | ||

| 第19号 | ||||

| 信濃府中の国府所在地を考える | 字界図と伝承を中心として | 浜野 安則 | 市史研究 | |

| 小笠原長時横死に関して | 松本と会津の史料比較 | 百瀬 光信 | 市史研究 | |

| 松本町の火災と松本藩の消防体制 | 田中 薫 | 市史研究 | ||

| 新松本市域の人口の特性(二) | 松本市梓川地区の人口の変動と人口問題 | 藤森 喜雄 | 市史研究 | |

| 第20号 | ||||

| 中馬稼ぎの東進 | 増田 廣實 | 講演 | ||

| 学習・桜ヶ丘古墳 | 桐原 健 | 市史研究 | ||

| 『物くさ太郎』の成立背景 | 同時代の類似作品との関係から | 浜野 安則 | 市史研究 | |

| 江戸時代の村や町の医療事情 | 松本平を中心として | 田中 薫 | 市史研究 | |

| 新松本市域の人口の特性(三) | 松本市奈川・安曇地区の人口の変動 | 藤森 喜雄 | 市史研究 | |

| 松本商工会議所100年のあゆみ | 小松 芳郎 | 市史研究 | ||

| 第21号 | ||||

| 近世の農民日記について | 高木 俊輔 | 講演 | ||

| 松本藩奉行所を訪ねて | 嘉永三年~明治四年 | 橋場 和夫 | 市史研究 | |

| 江戸時代の凶作飢饉の生活史 | 広域松本領の地域像 | 田中 薫 | 市史研究 | |

| 牛伏寺への道標と参詣道 | その広域な信仰圏を探る | 浜野 安則 | 市史研究 | |

| 松本近辺の葬儀の行方 | 東京近辺の葬儀の変化と比較して | 福澤 昭司 | 市史研究 | |

| 正月の塩と飴 | 松本のあめ市の起源伝説を追って | 木下 守 | 市史研究 | |

| かき船の沿革 | 松本 孝子 | 市史研究 | ||

| 第22号 | ||||

| 新松本市域の人口の特性(四) | 松本市波田地区の人口の動向 | 藤森 喜雄 | 市史研究 | |

| 江戸時代の凶作・飢饉の生活史 | 広域松本領の地域像その2 | 田中 薫 | 市史研究 | |

| 牛伏寺縁起についての考察 | 各地の類例と修験道との関係 | 浜野 安則 | 市史研究 | |

| 天保新選、賤家道行上手下手 | 北部古文書の会 | 資料紹介 | ||

| 竹淵村の近世文書 | 竹淵 正晃 | 資料紹介 | ||

| 第23号 | ||||

| 松本平に伝わる弘化四年善光寺地震の記録 | 太田 秀保 | 市史研究 | ||

| 松本騒擾事件 | 移庁・分県運動の歴史 | 小松 芳郎 | 市史研究 | |

| 旧陸軍松本飛行場から出撃した特攻隊 | 特攻隊員(飛行兵)の手紙と整備兵が残した伝言から | 川村 修 | 市史研究 | |

| 近世の旅日記に見る京都 | 史跡・伝承と信仰:丸山角之丞「神仏仏閣礼拝記」 | 福島 紀子 | 資料紹介 | |

| 湧き水の町、松本 | 湧き水調査をして | 林 宰男 | 資料紹介 | |

| 第24号 | ||||

| 私の地域史研究と城下町の時代 | 田中 薫 | 市史研究 | ||

| 松本藩戸田丹波守家臣団の研究 | 岩根与惣佐衛門の場合 | 岩根 和正 | 市史研究 | |

| 旧陸軍松本飛行場を鳥瞰図で再現を試みる | 空541部隊と松本飛行場 その周辺 | 川村 修 | 市史研究 | |

| 「みすず細工」からみる松本の近代 | 三沢 枝美子 | 市史研究 | ||

| 第25号 | ||||

| 江戸時代の村の住まいとその空間構造 | 田中 薫 | 市史研究 | ||

| 松本城天守閣から撮影された明治古写真について | 丸山 哲治 | 市史研究 | ||

| 旧陸軍松本飛行場の証言を追って | 銃後の市民生活と飛行場周辺の戦中・戦後を掘り起こす | 川村 修 | 市史研究 | |

| 松本の礎を築いた人たち | 小松 芳郎 | |||

| 第26号 | ||||

| 松本城主石川氏父子と大坂城 | 後藤 芳孝 | 市史研究 | ||

| 歴代松本城主と大坂の陣 | 戸田家を中心とした合戦の様子について | 菅沼 加那 | 市史研究 | |

| 深志神社の祭りと舞台 | その歴史的イメージ | 田中 薫 | 市史研究 | |

| 水崎基一 | その生涯と業績 | 菊入 三樹夫 | 市史研究 | |

| 第27号 | ||||

| 松本藩戊辰戦争出兵と森曽藤次重久 | 森 袈裟次郎 | 市史研究 | ||

| Bc級戦犯の遺品 | 巣鴨プリズンから持ち出したもの | 牛丸 工 | 市史研究 | |

| 松本市文書館収蔵地域文書の概要 | ||||

| 第28号 | ||||

| 生安寺の木造地蔵菩薩半跏像 | 江戸祐天寺から松本光明寺院へ | 後藤 芳孝 | 市史研究 | |

| 昭和戦前期の村からの文書 | 里山辺村の記録から | 三村 國光 | 市史研究 | |

| フランス式階段工の顕彰と牛伏川 | いこいの広場の保全・活用 | 加藤 輝和 | 市史研究 | |

| 地域の礎を築いた人たち | 小松 芳郎 | 市史研究 | ||

| 島立国民学校の生活 | 大久保 將生 | 戦時下のくらし | ||

| 昔の苦労話 | 宮下 寿美雄 | 戦時下のくらし | ||

| 戦時下の満州で | 栄 勇 | 戦時下のくらし | ||

| 太平洋戦争体験 | 丸山 由雄 | 戦時下のくらし | ||

| 第29号 | ||||

| 枇杷の湯のサルスベリ | 小山 泰弘 | 市史研究 | ||

| 信濃国筑摩郡の富豪の輩 | 桐原 健 | 市史研究 | ||

| 備前唐津藩伝来信濃小笠原家文書調査報告 | 松本市教育員 委員会文化財課 |

市史研究 | ||

| 江戸時代城下町の緑地空間 | 田中 薫 | 市史研究 | ||

| 追想「街を花いっぱいにする会」創始者 小松一三夢先生 | 田村 保 | 市史研究 | ||

| 善光寺参りの帰路に起きた事件 | 百瀬 さくら | 史料紹介 | ||

| 昭和戦前期の里山辺村 | 三村 國光 | 史料紹介 | ||

| 渡満から帰国までの記録 | 宇野 榮一 | 戦時下のくらし | ||

| 第30号 | ||||

| 弘法山古墳・覚え書 | 桐原 健 | 市史研究 | ||

| 宝永四年の武士の引越事情と後日談 | 菊入 三樹夫 | 市史研究 | ||

| 上條 泰子 | ||||

| 城山公園はいつから公園になったのか | 小山 泰弘 | 市史研究 | ||

| 陸軍松本飛行場 | 松本市域への陸軍航空部隊・機関の展開 | 原 明芳 | 市史研究 | |

| 今はなき赤煉瓦の「旧山崎歯科医院」に寄せて | 米山 文香 | 市史研究 | ||

| 松本市文書館・立石家文書について | 梅干野 成央 | 史料紹介 | ||

| 第31号 | ||||

| 公文書管理法と文書の保存 | 小川 千代子 | 講演 | ||

| 戸田家徒士伊藤(軍兵衛)家の家族史 | 江戸~明治 松本藩士達と時代背景 | 伊藤 真 | 市史研究 | |

| 近代日本女子教育の先駆者としての鳩山春子 | 山本 なおみ | 市史研究 | ||

| 里山辺地区の疫病対策 | 三村 國光 | 市史研究 | ||

| 本郷小学校の才能教育 | 新納 道子 | 市史研究 | ||

| 神田村の歴史 | むら人の暮らし | 百瀬 和彦 | 市史研究 | |

| 国民学校から海軍通信学校へ | 貝渕 平男 | 伝えたい戦争体験 | ||

| 第32号 | ||||

| 開拓使 女子留学生の研究 | 三人の女性が近代日本に残した意味 | 山本 なおみ | 市史研究 | |

| 梓川下立田の「西牧氏古系図」 | 百瀬 光信 | 史料紹介 | ||

| 満蒙開拓を語る | 三村 修一 | 伝えたい戦争体験 | ||

| 歴史の窓 | 小松 芳郎 | |||

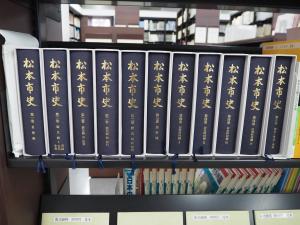

松本市史

松本市制施行90周年を記念し、平成元年度から9年度にかけて市域の歴史の編さん事業が行われました。「松本市史」は、原始・古代から現在に至る1万年以上にわたって松本市域の人々が育んできた歴史と、民俗・自然などを、全5巻11冊にまとめて刊行したものです。令和元年8月6日より各冊2,000円(従前の6割引き)にて販売しています。

各巻紹介

第1巻 自然編

松本市内全域の地形・地質、土壌、気侯、陸水、植物、動物の6分野にわたってまとめています。

第2巻 歴史編1(原始・古代・中世)

旧石器時代から戦国時代まで、1万年以上の歩みを大胆な記述で紹介しています。

第2巻 歴史編2(近世)

松本の城下町としての発展と、市域の各地の歩みを緻密な分析をもとに紹介しています。また、近年注目されている城下町の発掘の成果を、付録として紹介しています。

第2巻 歴史編3(近代)

明治期から大正期、そして昭和戦前期にかけての松本市域の歩みがまとめられています。

第2巻 歴史編4(現代)

戦後の復興、広域合併による松本市の発展、高度経済成長期の市の躍進、住みよい松本市づくりなど、戦後の松本市の歴史が平成9年までまとめられています。

第3巻 民俗編

松本市域の人々の生活と暮しが、さまざまな視点からまとめられています。いままであまり知られていなかった、町の民俗も、調査をもとに記述されています。

第4巻 旧市町村編1・2・3・4

松本市に合併するまでの16の旧市町村ごとに、地域の記録を紹介しながらまとめられています。時期ごとのあゆみを史料を中心に旧市町村ごとにまとめる例は、全国的にめずらしく、今回の「松本市史」の大きな特色です。

第5巻 地名・年表・索引

失われつつある各地の地名をできるだけ収録しています。又、原始・古代から平成9年までの松本市域の人々のあゆみを年表にまとめています。

平成17年4月に合併した四賀・安曇・奈川・梓川の4地区、平成22年3月に合併した波田地区については、各々の町・村誌を参考にしてください。

※各地区の町・村誌は文書館や中央図書館などでも閲覧する事ができます。

購入方法についての問い合わせ

松本市文書館

〒390-0837 長野県松本市鎌田2-8-25

電話:0263-28-5570 Fax:0263-24-2110