本文

西光寺絵図

更新日:2021年12月20日更新

印刷ページ表示

(読み方)さいこうじ えず

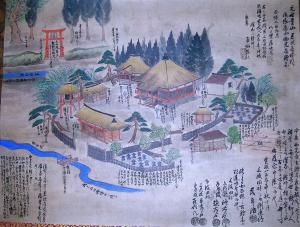

西光寺絵図

- 指定等区分 松本市重要文化財

- 指定年月日 平成23年(2011年)3月22日

- 種別 歴史資料

- 所在地 松本市波田4570

- 所有者 松本市

- 時代区分 江戸時代

西光寺の歴史を永世に伝える

上波田にあって中世から近世初期に栄えた儀應山西光寺の伽藍配置を示す絵図で、縦50cm、横60cmを測ります。原画は正保2年(1645年)9月、八々叟居士が描き、それを後の寛政8年(1796年)10月に深志の絵師南仙が写したものです。その趣旨について「今度庄屋殿宅にあった西光寺古絵図は稀にある貴重な図で、同寺を知る人もいない時代になったので、寺の歴史を永世に伝えるために、絵師に頼んで古図と寸毫も違えずに模写をしたものである。」と記してあります。

絵図中に書き込まれた寺伝には、「西光寺は若澤寺の一院であるが、弘和永徳(1381年~83年)ごろに天台と真言との宗教上の論争によって七堂が分かれ、戸隠修験の栗田西光寺の末寺となったが、元禄年中(1688年~1703年)に庄屋源右衛門によって若澤寺へ御預けとなり、元禄末年には阿弥陀堂と仁王門などを熊野権現神社の南に移した。」とあります。