本文

女鳥羽川遺跡 1970年(昭和45年)

更新日:2023年4月6日更新

印刷ページ表示

河川敷で見つかった縄文晩期の遺跡

女鳥羽川遺跡は、松本城の東方を流れる女鳥羽川の河床にある、縄文晩期と古墳時代の遺跡です。

1970年(昭和45年)10月、女鳥羽川にかかる桜橋・元町橋の中間で護岸工事をしていたところ偶然発見されました。縄文晩期の遺跡は、内田のエリ穴遺跡と並んで市内では数少ない貴重な存在です。

この遺跡は河床下の低湿地にあったため、ニホンジカ・イノシシなどの骨や、オニグルミの固いカラなど、自然遺物が多く残っていました。これらは当時の自然環境や、縄文人の食生活を知るうえで参考となるものです。

また、この発掘で出土した板状の胴体と仮面のような丸顔の大型土偶は、永らく松本を代表する土偶の一つとされ、現在も松本市立考古博物館で常設展示されています。

カメラでパチリ!

発掘風景

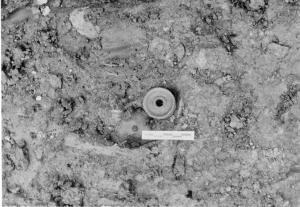

土偶の出土状況

土製耳飾の出土状況

発掘調査報告書

『長野県松本市女鳥羽川遺跡 緊急発掘調査報告書』<外部リンク>

松本市文化財調査報告5

松本市教育委員会 1972年

クリックすると奈良文化財研究所の「全国遺跡報告総覧」にリンクします。

場所を地図で確認

女鳥羽川遺跡<外部リンク>

クリックすると「松本デジタルまっぷ」の「遺跡地図」にリンクします。

Facebook掲載(初出)

2022年10月26日