本文

風水害に備えて

台風や集中豪雨の到来は、事前に予測が可能であると容易に考えてはいけません。

大雨や強風は、私たちに大きな被害をもたらします。油断せずに、日頃から十分な対策をとっておきましょう。

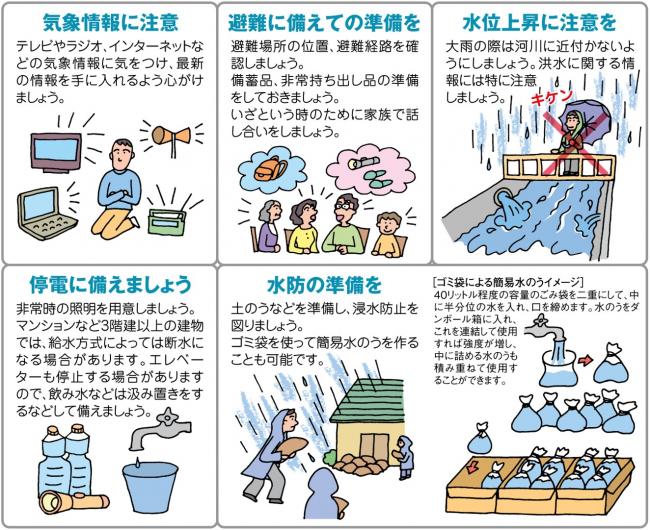

事前の備え

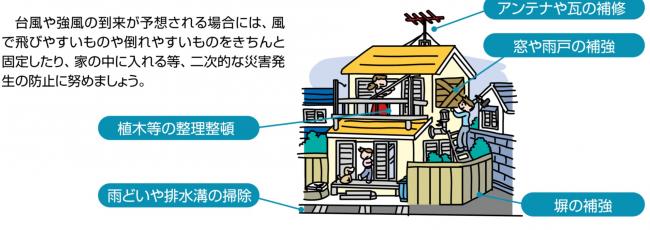

事前の備え 家のまわりの点検

屋内の風水害対策

- 停電に備えて懐中電灯や携帯ラジオを準備

- 避難に備えて貴重品などの非常持ち出し品を準備

- 下着、靴下、レインコートなどを用意

- 気象情報をテレビ・ラジオで聞く

- むやみに外出しない

- 断水などに備えて、飲料水などを確保

- 浸水などの恐れがある場合は、家財道具や食料品、衣類、寝具などの生活用品を高い場所へ移動しておく

- 高齢者や乳幼児、病人などを安全な場所へ

台風について

熱帯地方の海上にできる低気圧、熱帯性低気圧の中心付近における最大風速が17メートル毎秒以上のものを台風と呼んでいます。

その発生件数は、年間平均27個前後となっており、その中でも日本に上陸するものは約3個から5個です。

台風は、6月から10月にかけて多く発生しますが、日本には、8月末から9月にかけて上陸しやすくなっており、台風による大雨や強風は、進路によっては想像以上の被害をもたらしますので、十分に注意してください。

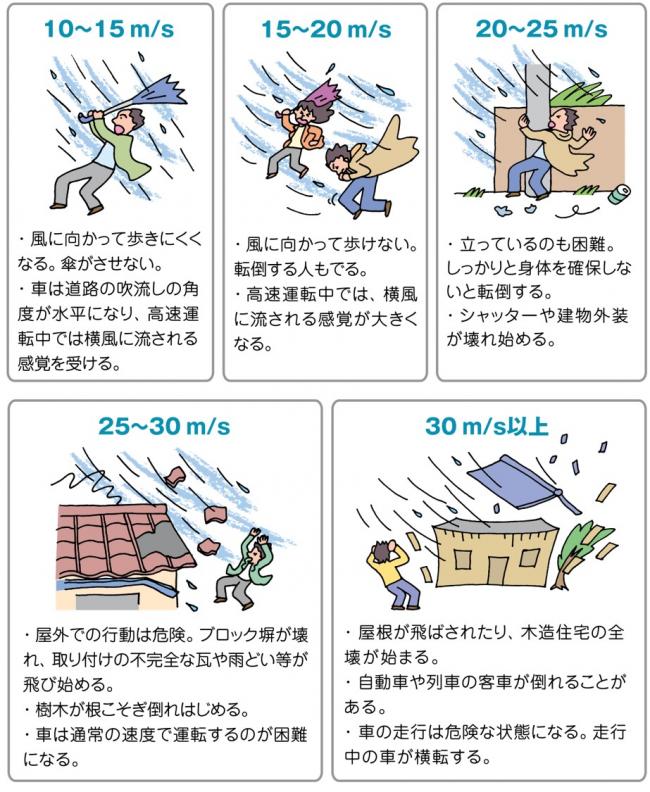

風の強さと被害状況

集中豪雨について

集中豪雨は短時間のうちに狭い地域に集中して降る豪雨のことで、梅雨の終わり頃によく発生します。

狭い地域に限られて突発的に降るため、その予測は比較的に困難とされており、中小河川の氾濫や土砂崩れ、がけ崩れなどによる大きな被害が予想されます。

崖の付近や造成地、扇状地などでは、気象情報に十分注意して万全の対策をとるようにしましょう。

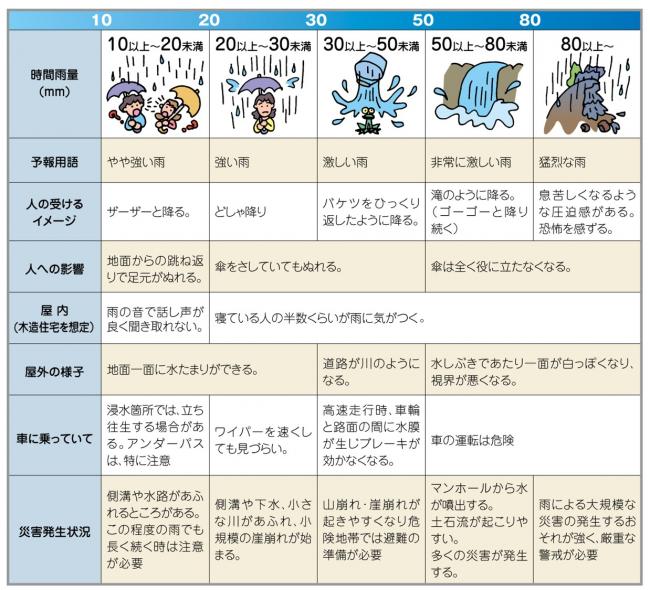

1時間の雨量と降り方 参考:気象庁ホームページより

注意報、警報、気象情報について

- 注意報・警報とは、

大雨などの時に発表される注意報や警報は、各地域の住民に注意を呼びかけ、災害による被害を最小限に抑えることを目的としています。- 注意報は、災害が起こる恐れのあるときに発表

- 警報は、重大な災害が起こる恐れのあるときに発表

- 気象情報とは、

注意報や警報に先立って注意を促したり、注意報や警報が発表された後の補足説明や、防災上の注意を解説する場合などに発表されます。

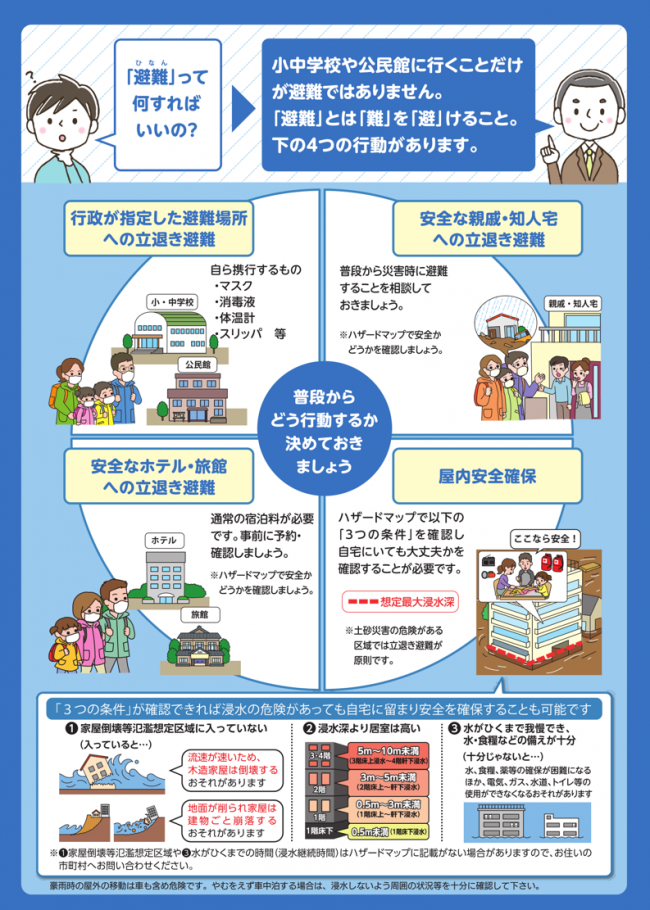

警戒レベルによる避難行動

洪水時の避難、洪水後の安全点検について

洪水時の避難

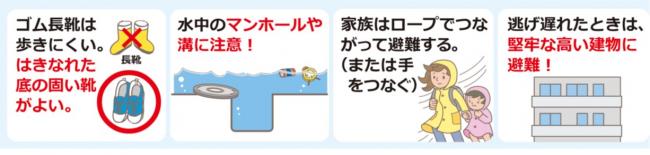

洪水の中を避難する場合、特に足元には十分な注意を払いましょう。子どもや高齢者から目を離さずに、手を引くなどの手助けを忘れずに。

- 避難のときに歩行可能な水深は、約50cmです。水流が速い場合は、20cmでも危険です。無理をせずに高い所(2階以上の自宅や近隣の建物など)で救援を待ちましょう。

- はき物は、裸足や水が入り歩きにくくなる長靴は禁物です。ヒモで絞める運動靴が最適です。

- はぐれないようにお互いの身体をロープで結んで避難しましょう。特に子どもからは目を離さないこと。

- 水面下には、マンホールや側溝などの危険が潜んでいます。足元には注意して長い棒などを杖の代わりに安全を確認しながら歩きましょう。

- 子どもや高齢者を安全に避難させるため、高齢者や病人などは背負い、幼児は浮き袋、乳児はベビーバスなどを利用して安全を確保しましょう。

洪水後の安全点検

台風や豪雨が去った後は、危険が潜んでいることが多いので、地域ぐるみで協力して安全に復旧活動しましょう。

- 断線した電線が家屋などに触れていないか確認、木の棒などで安全な場所へ移すこと。

- 落下や倒壊の危険物はないか点検。発見したら、ただちに補強や除去をすること。

- 浸水の被害がある場合は、消毒を念入りにすること。

- 水害を受けた場合は衛生面に気を付ける。水道水は煮沸し、手の消毒を忘れないなどの注意が必要です。

- 活動時にはケガをしないように肌を露出しない服装で、ヘルメットを着用して頭部を保護します。

- 家の中は、風通しを良くして乾燥させる。

気象庁ホームページ<外部リンク>

気象庁ホームページ<外部リンク>

長野県 河川砂防情報ステーション(Pc版)<外部リンク>

長野県 河川砂防情報ステーション(Pc版)<外部リンク>