本文

分散型市役所の姿 (市議会で継続協議)

松本市が目指す分散型市役所の具体的なイメージや考え方を「分散型市役所の姿」として整理し、令和4年12月に改めて市議会で協議しました。その結果、継続協議と集約され、引き続き検討を進めていくこととなりました。

松本市が示した「分散型市役所の姿」をわかりやすく説明します。

令和4年12月14日 市議会議員協議会資料 別紙 分散型市役所の姿 [PDFファイル/1.38MB]

さらなる市民サービスの向上と松本の「シンカ」を実現

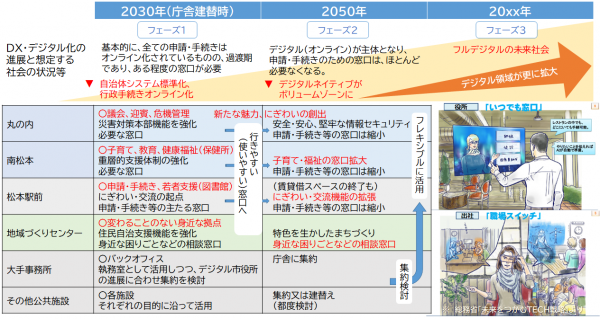

これからの未来に向けた行政サービスは、できるだけ本庁舎に足を運ばずに、利便性の高い場所やオンラインの手続きで提供することが求められます。それを可能にするのが、急速なDX・デジタル化の進展です。これまで非効率とされていた「分散」が非効率でなくなり、効率的な手段に変わっていくと考えます。

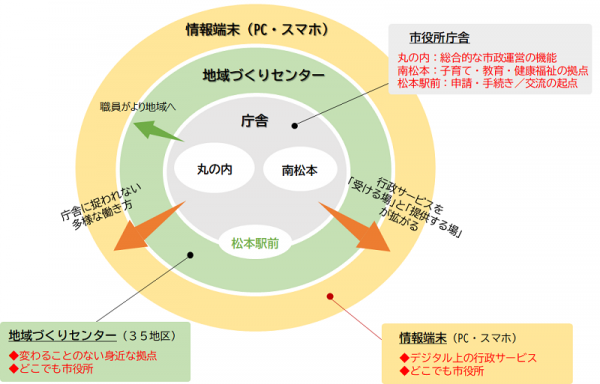

分散型市役所は、こうした考え方の下に、丸の内と南松本に配置する2つの市役所庁舎を軸に、市内各所の地域づくりセンター、情報端末(デジタル領域)の3層構造で、よりきめ細かく質の高い行政サービスを提供していきます。

市役所庁舎

行政機能を市内適所に再配置し、まちづくりと連動

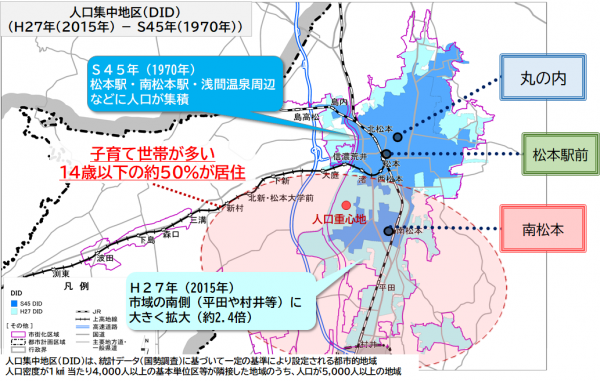

特に、子育てや福祉の分野は、デジタル化が進む将来においても、対面による相談が不可欠であり、支援には多機関の協働が必要になります。そうしたことを踏まえ、福祉拠点施設が集積し、人口の重心に近く、交通網の整備が進んでいく南松本に、保健所をはじめ「子育て・教育・健康福祉」に関わる行政機能を一体的に配置します。

(参考) 人口動態と行政機能の再配置イメージ

昭和45年(1970)は、松本駅・南松本駅・浅間温泉周辺などに人口が集中していましたが、平成27年(2015)には、市域の南側(平田・村井等)に拡大しています。中でも、ピンク色のエリアは、子育て世代が多く、14歳以下の約50パーセントが居住しています。

※人口集中地区は、国勢調査データに基づいて、一定の基準により設定される地域のこと。人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上の基本単位区等が隣接した地域のうち、人口が5,000人以上の地域

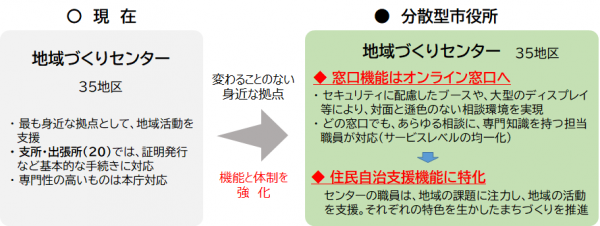

地域づくりセンター

変わることのない身近な拠点として、機能と体制を強化

分散型市役所の中心的な役割を担うのが地域づくりセンターです。最も身近な拠点として市民の暮らしを支え、地域の活動を支援するため、抜本的に機能と体制を強化します。

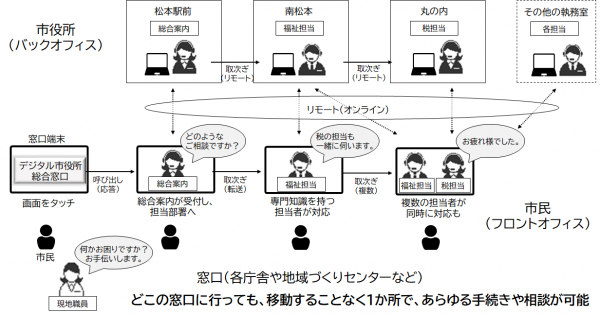

- オンライン窓口により、これまで市役所本庁舎に行かなければできなかった専門的な相談が、地域づくりセンターを始めどこの窓口でも可能になり、市内均一のサービスが受けられるようになります。

- 地域づくりセンターの窓口は身近な困りごとの相談の場として、職員は地域の課題解決に注力できるようなり、これまで以上に住民自治を支援します。

地域づくりセンターも含め、デジタルを最大限に活用して行政事務の効率化を図り、職員は地域や現場に出向き、対面(フェイス・トゥ・フェイス)での相談や支援を充実させていきます。

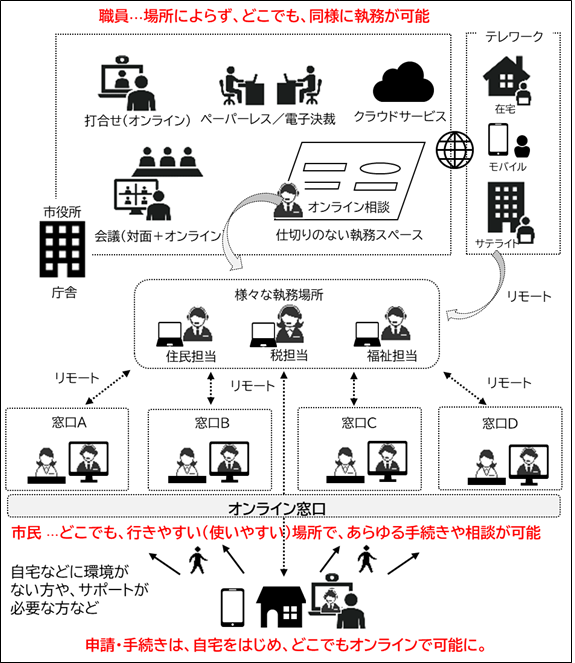

デジタル市役所とオンライン窓口のイメージ

デジタル市役所

オンライン窓口(ワンストップサービス)

社会の変化を見据えフレキシブルに対応

建設まで最短でも5年、その後30年、50年、さらには100年と末永く使用する新庁舎は、デジタル市役所の実現やその先の将来を見据えて検討しなければなりません。DX・デジタル化の進展による社会の状況を想定しつつ、デジタル領域の更なる拡大を念頭に、将来にわたってフレキシブルに活用できる庁舎を実現します。