本文

3 虚空蔵山麓の歴史的景観

景観の特質

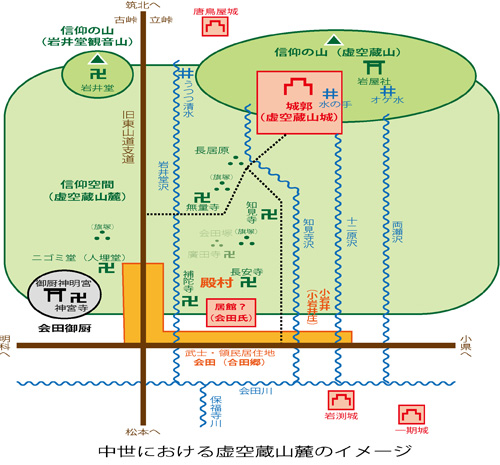

殿村遺跡を取り巻く、中世における虚空蔵山麓の歴史的景観は、

- 信濃の東西南北を結ぶ街道と地域の境界点に集った人びとの活発な交流や物の流通

- 人びとの心のよりどころであった虚空蔵山に始まる信仰世界の広がり

- こうした地の利に着目して領域の経営に当たった会田氏と、その下でさまざまな生業に携わった人びと

に彩られていると言っていいでしょう。

しかし、激動の戦国時代から今日に至るまで400年余の歴史の中で、いつしか、宗教空間や会田氏の姿はほとんど見えなくなってしまいました。

虚空蔵山と会田宿の景観

信濃の東西南北を結ぶ交通の要所

近世に善光寺街道と会田宿が置かれる以前から、この地は交通の要所でした。

特に注目されるのは、古代の官道である東山道から分岐して北陸に至る支道がここを通過していたことで、信濃と越後を結ぶ重要な交通路となっていました。さらに、会田川に沿って東信濃や安曇野に通じる東西の道が通過しており、その交差点である会田周辺にはさまざまな物や人びとが集まって、町が形成されていたと考えられます。文禄3年(1594年)に描かれたとされる会田周辺の絵図に、近世以前の道や町の様子をうかがうことができます。また、虚空蔵山やその東西に続く山並みは、筑北盆地との境界線となり、南北の勢力がにらみあう戦国時代には軍事上の要衝ともなっていました。

文禄3年絵図に表わされた虚空蔵山と会田周辺

虚空蔵山を中心とした信仰空間の広がり

磐座(いわくら)のような巨大な岩壁が取り巻く険しい山頂部、山腹や山麓に見られる湧水とそこから発する沢、富士山型の秀麗な山容など、虚空蔵山が古くから人びとの信仰の対象だったことは容易に想像されます。

さらに真言密教において重視される虚空蔵菩薩が座す岩屋神社や長安寺、弘法大師の伝説がある岩井堂や無量寺など、古代以降、山麓にかけての一帯には、密教や修験道と関わりの深い信仰空間が形成されていったのではないかと考えられます。

実際、天正9年(1581年)の「お祓いくばり日記」(注釈1)には、山麓に知見寺(ちけんじ)、長安寺、補陀寺(ふだじ)、無量寺の名が見え、岩井堂沢や知見寺沢の狭い範囲に寺院が密集していたことがわかります。おそらく、中世においては、虚空蔵山を行場とする修験者や全国を遍歴する聖など、数多くの宗教者がこの地を行き来していたのではないかと想像されます。

虚空蔵山の山頂付近

岩壁の洞くつにある岩屋神社の社殿

岩壁の前にある岩井堂観音堂

注釈1:「お祓いくばり日記」は、伊勢神宮の御師(おし)であった宇治久家が、会田氏滅亡の前年である天正9年(1581年)に、御厨を訪れた際の来訪先を記録した文書です。そこには会田氏(岩下氏)を筆頭に、村ごとの寺や個人の名前や、お札とともに配った茶やのしなど土産の内容や数が記されています。会田氏が滅亡する前年における会田周辺の様子を知ることができる、大変貴重な資料です。

会田氏と御厨(みくりや)

会田氏(海野氏、岩下氏)は、東信濃の滋野氏を祖とする海野氏の一派で、今日知られているわずかな資料から、遅くとも鎌倉時代には会田盆地に入っていたと考えられます。この頃、会田には麻績や矢原、仁科などともに御厨(伊勢神宮の荘園)が置かれ、会田氏は地頭としてその経営に当たる一方、代々諏訪大社御射山(みさやま)祭の頭役も務めていたようです。会田御厨については会田、苅屋原、明科、塔原、田沢の五カ条からなり、広く犀川右岸までが領域だったと推定されますが、現在は会田宮本に鎮座する御厨神明宮にその名を伝える以外、ほとんど実態はわかっていません。

その後戦国時代には、会田氏は小笠原氏や武田氏の支配下でこの地を領し、天正10年の武田氏滅亡に続く本能寺の変による混乱の中、深志(松本)の地を回復した小笠原貞慶によって滅亡に追い込まれています。信仰の山である虚空蔵山には、峯ノ城や中ノ陣、秋吉城など、山頂部や山腹の各所に会田氏の手によると言われる平坦地や石垣が築かれ、殿村にあった館に対する詰めの城とも言われています。

御厨神明宮の神明造り本殿

虚空蔵山城跡(中ノ陣城)