本文

水道事業の現状

水道事業の現状をお知らせします

松本市の水道事業は、大正12年(1923年)に給水を開始し、市民生活や都市活動を支える重要なライフラインとして、100年以上にわたり水を供給しています。

今後、多くの水道施設や管路が更新時期を迎え、それらの更新に多額の資金が必要となる一方で、人口減少や節水機器の普及等に伴う水需要の減少により、水道料金収入は減少傾向にあり、経営環境は厳しさを増しています。また、地震や台風等の自然災害も近年多発しており、その対策として、施設等の更新・耐震化を着実に行う必要があります。

それでは松本市水道事業会計の状況をみてみましょう。

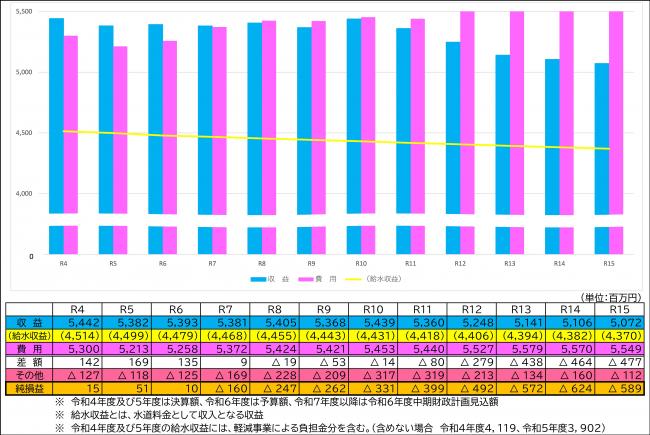

1 費用は上昇傾向 料金収入は減少

水道事業は固定費が大部分を占める装置産業であり、給水量にかかわらず事業費用が減少しないという特性を持つ一方、給水量の減少は直接的に料金収入の減少につながります。事業費用は諸物価の高騰により上昇傾向にある一方、人口減少に伴う給水量減少などにより料金収入は緩やかに減少していく見込みです。

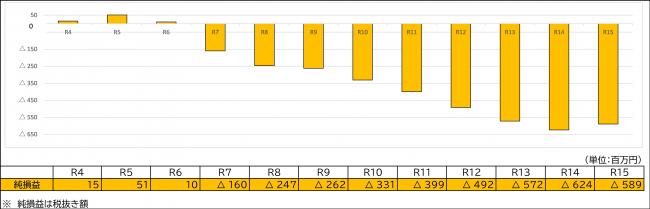

2 令和7年度からは赤字が発生

令和7年度以降、松本市の水道事業は赤字が続く見込みです。水道事業は、使用する皆さまからいただく料金収入で施設の維持管理や更新に必要な費用を賄う独立採算制です。事業を継続し、施設の耐震化などを進めるためにも一定の利益が必要です。現在は一定の内部留保資金があり、当面はこれを赤字に補填することになりますが、現状のままでは、将来的な事業の継続が困難な状況になります。

3 水道料金は原価割れ

料金水準の妥当性を示す「料金回収率」は年々下がり、令和元年度からは100%を下回っています。料金回収率が100%を下回るということは、給水にかかる費用が水道料金による収入を上回っている、原価割れの状態であることを意味します。令和4年度においては、1立方メートルの水をつくる費用が177.34円なのに対し、使用した皆さまからいただいた料金は1立法メートル当たり148.87円(※)で、費用が収入を上回る赤字の状態となっています。

※ 供給単価。令和4年度は、国の地方創生臨時交付金を活用し、料金収入の約4億円分を交付金で賄ったため、回収率は大きく低下しました。交付金分を料金収入として算出した場合、回収率92.80%、供給単価は164.57円(見込値)となります。

4 耐震化の必要性

松本市の水道施設の耐震化率は、令和5年度末で基幹管路が40.8%、配水地が62.3%で、ほぼ全国並みです。令和6年1月の能登半島地震では水道施設が被災し、数カ月に及ぶ断水が発生しました。頻発化・激甚化する自然災害に備え、被害を最小限に抑えるためには、今後耐震化を着実に進める必要がありますが、耐震化には多大な費用と時間を要します。

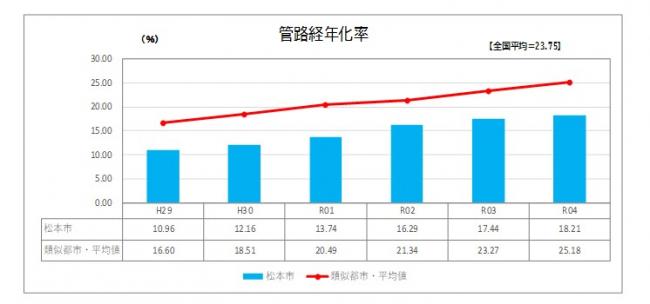

5 進む管路の老朽化

松本市の水道の管路延長は約1,820キロです。これは、松本市から石垣島(沖縄県)までの距離に相当します。うち、法定耐用年数(40年)を超えた管路延長は406キロで、管路全体の22%に当たります。全国・類似都市に比べて低い数値ですが、年々増加傾向にあります。

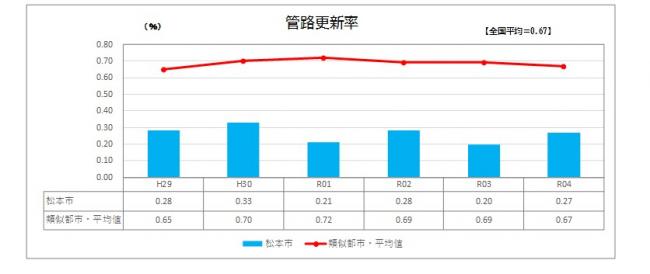

6 進まない管路の更新

管路更新率は、当該年度に更新した管路延長の割合を表すもので、更新ペースや状況を把握するものです。全国・類似都市と比べて低く、なかなか進んでいないのが現状です。

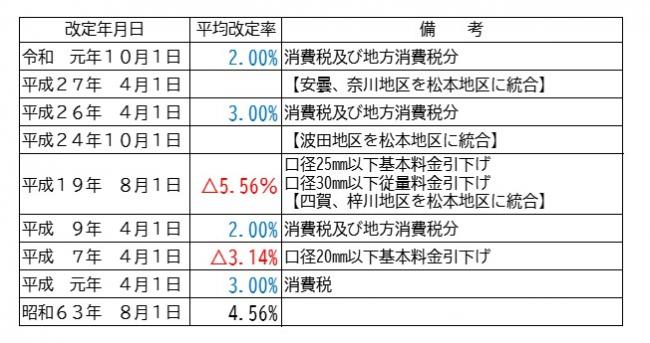

7 水道料金改定経過

松本市の水道料金は、昭和63年8月1日の改定以降、消費税分を除き36年間値上げの改定はしていません。

8 適正な水道料金等の在り方の検討

このような状況から、水道事業の健全な財政運営の確保に必要な料金水準及び料金体系を検討するため、令和6年6月に市長から「松本市の適正な水道料金等の在り方について」の諮問を受け、松本市上下水道事業経営審議会で現在審議を行っています。